空間相互作用與城市經濟增長

丁嵩 孫斌棟

摘要:基于以往研究對空間相互作用方向性考慮不足的事實,文章以長三角133個縣市為例,構建了融合新經濟地理學與中心地理論的理論框架,將表征空間需求關聯的總體市場潛能細分為來自同層級、高等級、低等級三個方向,利用空間計量模型估計了總體及不同方向的空間相互作用對長三角地區人均GDP增長與人口增長的效應。結果顯示:在控制空間依賴導致的間接溢出效應等因素后,并未發現存在要素價格絕對調整或要素數量絕對調整的證據.總體市場潛能的提高同時促進了城市人均GDP增長與人口增長:就不同方向的空間相互作用而言,大城市的自身發展有利于中等城市的人均GDP增長,大城市之間、大城市對下級城市、小城市對上級城市形成了人口增長的良性互動格局,而中等城市之間以及中等城市對大城市的人口增長則表現為回流效應。

關鍵詞:空間相互作用;經濟增長;市場潛能;城市體系;長三角

中圖分類號:F061.5文獻標識碼:A文章編號:1000-4149(2016)04-0071-11

DoI:10.3969/j.issn.1000-4149.2016.04.008

一、引言

當前大、中、小城市和小城鎮非均衡發展的問題凸顯,出現了特大城市規模迅速膨脹、中小城市和小城鎮相對萎縮的兩極化傾向。根據《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》的測算,從1978年至2010年,500萬-1000萬人口的特大城市、100萬-500萬人口的大城市數量分別增長了約4倍和3.6倍,而100萬人口以下的中小城市數量僅增長了2.2倍。這進一步凸顯了實施大、中、小城市和小城鎮協調發展戰略的緊迫性。然而,需要注意的是,大、中、小城市協調發展的前提和關鍵在于厘清城市空間相互作用的類型與方向,特別是在一個統一的框架內辨析不同規模城市相互之間的擴散與回流效應,如大城市之間、大城市對中小城市、中小城市對大城市等不同方向的空間溢出效應。事實上,已有研究表明,空間溢出效應是中國地區經濟發展不可忽視的重要影響因素,但大多研究僅關注了相同層級的區域、省份或地級市之間的空間關聯效應,忽視了空間相互作用來源和受體間城市等級的異質性,據此得出的政策啟示可能有失偏頗甚至適得其反。因此,亟須在統一的框架內,綜合考察同層級、高等級對低等級、低等級對高等級等不同方向的空間相互作用。基于此,本文以長三角城市群133個縣市為例,構建融合新經濟地理學與中心地理論的理論框架,將表征空間需求關聯的總體市場潛能細分為同層級、高等級對低等級、低等級對高等級三個方向,利用空間計量方法實證研究總體與不同方向的空間相互作用對長三角縣市2000-2010年人均GDP增長與人口增長的效應,以期為厘清空間相互作用的類型與方向提供實證支撐。

二、文獻綜述與研究假說

有關城市空間相互作用的經典論述當屬“回波一擴散”與“極化一涓滴”理論,這些理論強調空間相互作用具有時空的非對稱性,時間維度表現為極化效應在發展初期占據主導、擴散效應在發展中后期才逐漸增強,空間維度體現為核心區與外圍區的發展差距可能長期存在。此后,大量學者開始對這些理論進行進一步研究,從經濟學領域到非經濟學視角,從定性研究到定量分析,從實踐經驗總結到理論模型構建。但是,由于缺乏導致核心一外圍空間不平等的微觀機制論述,這些理論的解釋力大打折扣。而克魯格曼(Krugman)等開創的新經濟地理學理論則打破了這一僵局,將經濟活動的空間集聚與不平等歸因于廠商層面的規模收益遞增以及冰山型運輸成本作用下的區域間產品市場關聯機制,認為需求空間分布的差異顯著影響了地區生產率,進而造成了地區收入差距,即市場潛能(market potential)的大小決定了地區工資差距。進一步地,黑德(Head)和邁耶(Mayer)、庫姆斯(Combes)等從“市場潛能提高要素價格、市場潛能導致要素流入”等方面總結了新經濟地理學的實證命題。特別地,黑德和邁耶將面對需求沖擊時,工資等要素價格的提升稱之為“價格調整(price adiustment)”,而人口流入與產業結構的變化稱之為“數量調整(quantity adiustment)”,并指出其中的關鍵在于勞動力是否能夠自由流動。如果勞動力可以完全自由流動,那么新工人的到來將填補額外的需求,進而導致本地價格指數下降、市場潛能和工資保持相對不變,而工人數量增加,即產生了數量調整的極端狀態。如果勞動力完全不能自由流動,此時外部需求的增加將導致工資上升,即出現絕對的價格調整。

國外大量實證研究聚焦于產品市場需求關聯導致的要素價格調整機制,即市場潛能是否會提升工資收入。盡管整體上均支持需求的空間分布差異是工資差距存在的重要原因,但囿于樣本空間尺度的選取(如跨國還是區域樣本)、不同的發展水平(發達國家還是發展中國家)、市場潛能的測度(采用真實還是名義市場潛能)、控制變量的選取(如是否控制教育水平及知識溢出等)、考察城市總體層面還是微觀個體層面效應、要素流動性以及制度條件等異質性,市場潛能對工資的彈性系數從0.1到0.6不等。然而,經過檢索發現,僅有黑德和邁耶、奧塔維亞諾(Ottaviano)和皮內利(Pinelli)同時考察了市場潛能對要素價格和數量調整的影響,前者基于歐盟1985—2001年57個地區13個產業層面的數據,發現工資調整是主要的空間均衡調整路徑;后者研究了芬蘭NUTS 4地區1977-1990年、1994-2002年市場潛能對人口、人均收入以及房屋價格的增長,發現兩大機制同時存在。

相類似的,也有一些研究基于中國案例,借鑒新經濟地理學的工資方程,聚焦于體現空間需求關聯的市場潛能對地區收入差異、勞動生產率、人均GDP增長等效應,但卻存在兩大局限。第一,僅關注了需求沖擊對要素價格調整的影響,而在統一框架內同時考察要素價格與數量調整的研究則相對較少。事實上,這兩種機制在現實世界中均發揮作用且很難完全區分。第二,標準的新經濟地理學理論忽視了產品生產地和目的地之間城市等級的差異性,因此無論計算真實市場潛能還是名義市場潛能,最終都只能得到對本地產品需求的加總值,并不能反映不同層級城市溢出效應的異質性。事實上,空間溢出效應的相對大小與城市等級體系密切相關,從高等級城市到低等級城市,集聚經濟的衰減效應呈現非連續的變化,為了獲得較高等級城市所獨具的商品與服務往往需要支付額外的邊際成本。

此外,國內現有考慮空間相互作用方向性的研究多集中于分析單一方向的影響,具體包括兩大類。第一,聚焦于相同層級城市之間的空間溢出效應。此類研究大多數利用空間計量方法,通過設定空間權重矩陣,引入空間滯后或空間誤差項,考察同層級城市之間由于空間依賴所導致的間接溢出效應。但面臨著對空間相互作用的微觀機制考慮不足、科學合理的空間權重矩陣較難獲取等問題。第二,重點關注高等級城市對低等級城市的空間溢出效應,如陸銘使用一般地級市分別到天津、上海、香港三大港口以及區域性核心大城市的地理距離、帕特里奇(Partridge)等用來自一般地級市、省會城市以及北上廣三大巨型城市對縣域的市場潛能來表征空間溢出效應的異質性。僅有柯善咨同時估計了不同等級城市相互之間的擴散與回流效應,但對不同方向溢出效應的剝離僅通過空間權重矩陣間接實現,且將城市等級劃分為縣域、縣級市和地級市的做法值得商榷。因此,進一步深化和完善不同等級、不同方向的空間相互作用研究是必要的。

以上文獻提供了城市間存在空間相互作用的直接證據,以此為基礎,本文可能的邊際貢獻體現為:考慮到空間相互作用存在地理邊界,以長三角城市群為例,檢驗需求沖擊對要素價格調整與數量調整的作用機制是否同時成立;構建融合新經濟地理學與中心地理論的理論框架,基于不同層級城市溢出效應的異質性,將空間相互作用細化為同層級、高等級對低等級、低等級對高等級三個方向綜合考察;對空間相互作用的測度剝離為直接溢出與間接溢出兩個方面,分別用表征空間需求關聯的市場潛能、空間依賴指標予以詮釋。進一步地,本文提出以下兩個研究假說。

假說一:面對需求沖擊時,要素價格調整與數量調整兩個機制同時存在。雖然中國勞動力的自由流動存在戶籍制度等障礙,但根據2014年《中國流動人口發展報告》,“到2013年末,全國流動人口的總量為2.45億,超過總人口的六分之一,流動人口向特大城市集聚的流向趨勢仍在加強”。因此當面對需求沖擊時,部分選擇遷移的勞動力將填補一定的需求缺口,要素價格絕對上升抑或完全數量調整的極端狀態并不契合中國的實際情況,兩大機制并存的中間狀態更趨合理。

假說二:城市空間相互作用具有等級差異性。傳統的新經濟地理學理論忽視了產品生產地與目的地之間城市等級的差異性,而根據中心地理論,城市體系呈現出等級性特征。低等級城市數量多,向有限的地理范圍提供較少種類的基本商品和服務;高等級城市數量相對較少,但服務的空間范圍較廣,為下級城市提供高等級、多元化的商品與服務。城市在城市等級體系中的區位決定了市場容量以及提供商品與服務的種類,因此不同層級城市之間的空間溢出效應具有異質性。

三、模型設定與變量說明

1.模型設定

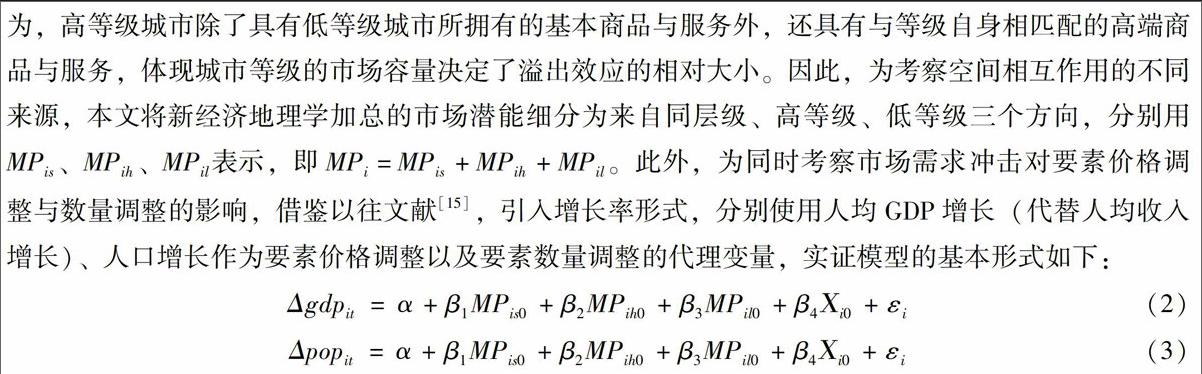

根據以往文獻和相關理論,除關鍵解釋變量市場潛能(MPi)外,針對人均GDP增長(△dgp)還控制了期初的人均GDP(gdp)、勞動力(lab)、物質資本(cap)以及人力資本(edu)的影響,針對人口增長(△pop)則控制了期初的人口(pop)、集聚經濟(den)、產業結構(ind)、受教育水平(edu)、生活質量(hos)等因素。基于長三角城市群133個縣市的截面數據,本文重點關注空間相互作用對長三角地區人均GDP增長與人口增長的長期影響,因此被解釋變量使用2000-2010年的年均增長率,解釋變量統一采用2000年的初始值,這樣可以減輕城市經濟增長對城市特征反向作用造成的內生性問題。需要指出的是,雖然本文使用市場潛能測度源自空間需求關聯導致的溢出效應,但不可否認,空間相互作用是相當復雜的,僅憑市場潛能一個指標可能無法完全捕捉所有的影響因素,因此本文還引入空間計量模型以捕捉空間依賴導致的間接溢出效應。區別以往的研究使用二元鄰近型(Rook/Queen)或歐式直線距離(Euclidean distance)的研究,本文采用任何兩地中心之間大圓距離(Great circle distance)的倒數定義空間權重矩陣,以使空間相關性的測度更加符合現實。

2.數據來源

本文研究樣本為長三角兩省一市的133個縣市,包括60個縣、48個縣級市和25個市區,時間跨度為2000—2010年,行政區劃統一按照2010年的邊界進行相應調整,上海市的崇明縣由于數據缺失不在樣本之中。需要說明的是,由于2000年、2010年分別進行了第五次、第六次人口普查,利用人口普查的常住人口數據,可以得到更加準確的人均GDP增長與人口增長,故本文的分析沒有更新至最新的年度。本文使用的經濟類數據來自2001年及2011年相應省市的統計年鑒、2001年《中國縣(市)社會經濟統計年鑒》,人口數據來自第五、六次全國人口普查數據,大圓距離數據通過國家基礎地理系統1:400萬中國地形數據得到每個城市的經緯度坐標、代入公式Rx arccos[COS(αi-αj)cosβαicosβαj+sinβαisinβαj計算得出,其中R為地球半徑,等于6371公里,αi、αj為城市i與j的經度坐標,βi、βj為緯度坐標。

3.變量說明

(1)被解釋變量。人均GDP年均增長率(△adp)。在地區生產總值計算中剔除了第一產業產出,且均以各省市城鎮居民CPI價格指數(以2000年為不變價)剔除通貨膨脹影響;人口年均增長率(△pop),使用五普、六普的常住人口數據測度更加真實的人口變化。

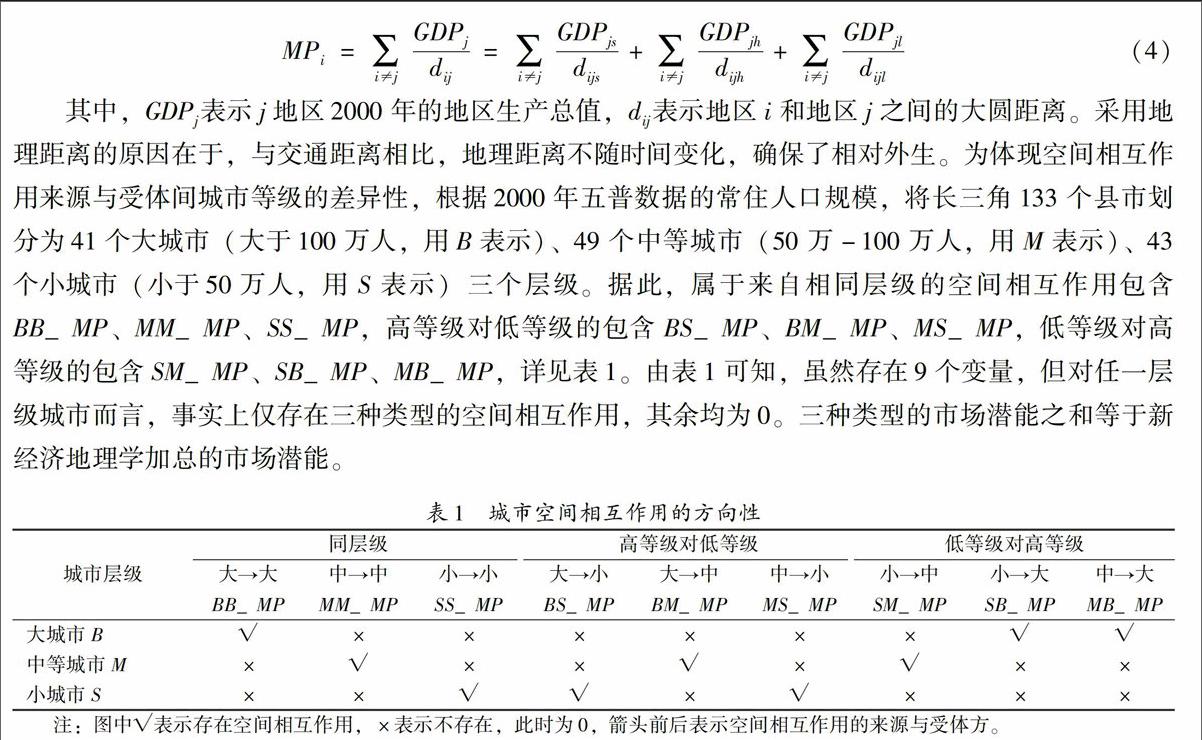

(2)關鍵解釋變量。市場潛能(MPi)。關于市場潛能的測度有不同的方法,這里采用Harris市場潛能。用鄰近地區市場購買力的加權平均和來衡量,權數與距離成反比關系。依據前面分析,本文在計算Harris市場潛能時將其細化為來自同層級s、高等級h、低等級j三個方向,具體計算公式如下:

(3)其余控制變量。借鑒以往文獻,本文采用2000年剔除第一產業的人均GDP的對數值(gap)、剔除農林牧漁業的就業人口占總人口的比例(lab)、人均固定資產投資(包含國內投資與外商投資)的對數值(cap)、平均受教育年限(edu)分別控制期初發展水平、勞動力投入、物質資本與人力資本對人均GDP增長的影響;采用2000年常住人口的對數值(pop)、每平方公里的常住人口數量(den)、第二產業與第三產業的比值(ind)、平均受教育年限(edu)、每萬人醫院衛生床位數(hos)分別控制初期人口、集聚經濟、產業結構、教育水平、生活質量對城市人口增長的影響。

四、實證結果

依據前面的模型設定與研究假設,表2給出了空間相互作用對長三角地區城市經濟增長的估計結果。首先考慮空間相互作用對人均GDP增長的影響,即模型(1)至(4)。模型(1)給出了不區分城市層級時,總體市場潛能對長三角地區人均GDP增長的效應,估計系數為0.0362,且通過了1%的顯著性水平檢驗,表明體現市場需求關聯的直接溢出效應顯著地促進了地區人均GDP增長,某地區市場潛能越大,則本地產品越有利于進入周邊大規模市場,關聯效應導致的正外部性將促進該地區獲得較高的人均GDP增長率。此外,由于使用人均GDP替代新經濟地理學工資方程中的名義工資收入,因此市場潛能對人均GDP增長的估計系數顯著為正同時表明,需求沖擊產生的需求缺口未能有充足的勞動力及時予以填補,從而帶來了地區工資水平的提升,即產生了要素價格調整機制,這與潘文卿、劉修巖基于中國大陸31個省區的研究結果相一致。為進一步考察空間相互作用的方向性,模型(2)給出了細分同層級、高等級對低等級、低等級對高等級時市場潛能對長三角地區人均GDP增長的影響,發現只存在大城市對中等城市、中等城市對大城市相互之間需求關聯對人均GDP增長的擴散效應,表明長三角的大城市與中等城市之間形成了互為需求、促進人均GDP增長的良好然而我們知道,地區彼此之間的空間相互作用是相當復雜的,僅僅通過市場潛能一個指標可能無法捕捉全部的空間依賴關系。因此借鑒以往文獻,本文還使用了空間計量方法以捕捉除市場潛能之外的空間相關性影響因素,并將其稱為間接溢出效應。安瑟林(Anselin)等指出,空間計量模型不再適合OLS估計,采用極大似然法(ML)可以得到更加可信的參數估計值,且給出了空間依賴性的檢驗標準以便確定選擇空間滯后模型還是空間誤差模型。表3中的前兩列給出了針對表2模型(1)、(2)的空間依賴性檢驗結果,兩個模型的殘差均通過1%的全局空間自相關MoranI檢驗,分別為7.810、7.893,表明在空間上呈現出高一高及低一低為主的集聚分布狀態,此時OLS估計是不準確的。根據LM-error、LM-error robust、LM-lag、LM-lag robust四個統計量的顯著性水平與相對大小,可確定模型(1)、(2)適用于空間誤差模型。表2中的模型(3)、(4)給出了針對空間誤差的估計結果:兩個模型的空間誤差項系數lambda顯著為正,表明空間誤差模型設定正確,長三角某地區的人均GDP增長與周圍地區人均GDP增長的隨機沖擊存在密切關聯,影響一個地區人均GDP增長的其他因素還會對周圍地區的人均GDP增長產生擴散效應,即存在間接的空間溢出效應;模型(3)中總體市場潛能對人均GDP增長的估計系數依舊顯著為正,只不過由于誤差項的空間相關性導致系數有所下降,因此要素價格調整機制依舊存在;而在考慮到間接溢出效應后,模型(4)中僅存在大城市促進中等城市人均GDP增長的擴散效應。就影響人均GDP增長的其他因素而言,長三角地區2000-2010年人均GDP增長存在顯著的條件收斂,初始經濟發展水平較高的縣市,人均GDP增長較慢;勞動力投入是影響長三角人均GDP經濟增長的重要因素,而其他要素的作用則并不顯著。

就空間相互作用對長三角地區人口增長影響而言,表2中的模型(5)至(8)給出了相關估計結果。與人均GDP增長相類似,對模型(5)、(6)進行空間依賴性檢驗發現,模型殘差呈現出非隨機分布的狀態;不同的是,長三角地區的人口增長適用于空間滯后模型,兩個模型的LM-lag統計量均通過了10%的顯著性檢驗,而LM-error統計量則均不顯著(具體可見表3中的后兩列)。由于空間相關性的存在,采用OLS估計會導致系數估計值有偏或無效,因此這里僅分析采用ML法來估計空間滯后模型的結果,即表2中的模型(7)、(8)。兩個模型顯示,空間滯后項系數rho分別為-2.0792、-2.1223,且都通過了1%的顯著性水平檢驗,表明長三角地區的人口增長存在著平均意義上的此消彼長關系,即一個地區的人口增長不利于其周圍地區的人口增長。就模型(7)而言,考慮到空間滯后導致的空間依賴關系后,長三角地區總體市場潛能對人口增長的估計系數為0.0207,且通過了5%的顯著性檢驗,表明由于空間需求關聯導致的外部性促進了長三角地區的人口增長,即需求沖擊帶來了部分勞動力的流入,進而填補了一定的需求缺口,不至于導致工資水平絕對上升的極端狀態。結合前面的分析,這一結果證明了假說一的合理性,即要素數量調整與價格調整機制同時存在。模型(8)顯示,來自不同層級的市場潛能對長三角地區人口增長呈現出多樣化的特征:大城市之間、大城市對中小城市、小城市對中等及大城市的市場潛能有利于促進人口增長,表明形成了源自需求關聯的擴散效應,而中等城市之間以及中等城市對大城市的人口增長則表現為回流效應,再次證明了區分空間相互作用來源與受體間的城市等級差異性極為必要。此外,人口密度、平均受教育水平的提升有利于促進長三角地區的人口增長,而產業結構與生活質量對人口增長的作用并不顯著,也并未發現人口增長的條件收斂趨勢,表明集聚經濟與教育水平是決定長三角地區人口增長的重要因素。

圖1直觀地顯示了考慮到空間依賴的間接溢出效應后,源自不同方向的市場潛能對長三角地區人均GDP增長(模型(4))、人口增長(模型(8))的影響。圖1中正負號表示空間相互作用的正負;實線表示產生了擴散效應,虛線表示回流效應占主導,未有連線的表示空間相互作用尚沒有顯著影響。總體而言,圖1表明城市空間相互作用具有等級差異性,高等級城市對低等級城市與低等級城市對高等級城市的空間溢出效應并不總是保持一致的方向,而這些異質性效應在標準的新經濟地理學理論中并不能體現,傳統僅考察單一方向的空間相互作用亟須擴展。具體來看,長三角地區的擴散效應表現為,大城市有利于中等城市的人均GDP增長,大城市之間、大城市對下級城市、小城市對上級城市形成了人口增長的良性互動格局:而中等城市之間以及中等城市對大城市的人口增長則表現為回流效應。

五、結論與討論

基于以往研究對空間相互作用方向性考慮不足的事實,本文首先構建了融合新經濟地理學與中心地理論的理論框架,將表征空間需求關聯的市場潛能細分為來自同層級、高等級、低等級三個方向;其次考慮到空間相互作用對地理距離的敏感性,以長三角城市群133個縣市為例,按照城市人口規模將其劃分為大城市、中等城市、小城市三個層級,運用空間計量方法實證研究了總體以及不同方向的市場潛能對長三角地區人均GDP增長、人口增長的異質性效應。結果顯示:在控制了空間依賴導致的間接溢出效應等影響因素后,總體市場潛能同時促進了長三角地區2000-2010年的人均GDP增長與人口增長,表明當面對需求沖擊時,雖然勞動力的自由流動仍存在諸如戶籍限制等制度障礙,但部分選擇遷移的勞動力填補了一定的需求缺口,因此要素價格調整與數量調整機制同時存在;從不同層級城市之間的空間相互作用來看,長三角的案例表明區分空間相互作用來源與受體間城市等級的差異性尤其必要,長三角地區的擴散效應表現為,大城市的自身發展有利于中等城市的人均GDP增長,大城市之間、大城市對下級城市、小城市對上級城市形成了人口增長的良性互動格局,而中等城市之間以及中等城市對大城市的人口增長則表現為回流效應。

以上異質性效應表明,在制定地區發展政策時應清楚地認識到,不同層級城市空間相互作用存在復雜多樣化的特征,只有厘清不同方向上空間溢出效應所屬類型(如以擴散效應還是回流效應為主),方可選擇針對性的空間干預以實現趨利避害或化害為利。就長三角地區的協同發展策略而言:大城市應繼續發揮突出的核心帶動作用,積極推動產業結構升級與存量優化調整,為中小城市發展提供更為廣闊的空間;中等城市應聚焦資源打造專業化競爭優勢,避免同質化競爭,努力成為聯結大城市和小城市的紐帶;小城市則應更加主動地與大中城市交流,積極發揮腹地支撐作用。

當然,本文只是初步的探索性研究,仍存在一些不足。首先,本文重點關注了空間相互作用對城市經濟增長的長期影響,未能考察空間溢出效應的動態化特征,而在不同的發展階段擴散與回流效應可能占據不同的主導地位,因此增加短期、中期與長期效應的演化對比研究成為必要。其次,本文重點探討了源自市場需求關聯機制的空間溢出效應,如何構建統一框架以識別空間相互作用的多元機制也是未來深化研究的方向。最后,本文的研究結論尚需來自全國樣本以及更加穩健性的方法進行檢驗。