寧波:書藏古今,港通天下

越聲

坐落于“東來第一峰”的保國寺

1961年,保國寺同北京故宮、八達嶺長城,南京中山陵、西藏布達拉宮等共同入選為我國第一批重點文物保護單位,它是我國現(xiàn)存最古老、最完整的木結(jié)構(gòu)建筑之一。

保國寺地處西北郊靈山“東來第一峰”上,這個重建于北宋(1013年)的古建筑群被稱為“江南一絕”,是我國古建筑的瑰寶。保國寺歷經(jīng)千年滄桑,尤其地處多雨潮濕、臺風頻發(fā)、白蟻橫行的江南,經(jīng)受漫長歲月的風吹雨打和天災人禍仍巍然屹立,當屬奇跡。

真正讓該寺聞名中外的是其奇特的木建筑結(jié)構(gòu), 建筑由幾根木柱作為支架,但令人費解的是木柱竟然是歪斜的!更令人驚嘆的是,該建筑大殿內(nèi)“鳥不棲,蟲不入,蜘蛛不結(jié)網(wǎng),梁上不積塵”,簡直不可思議!

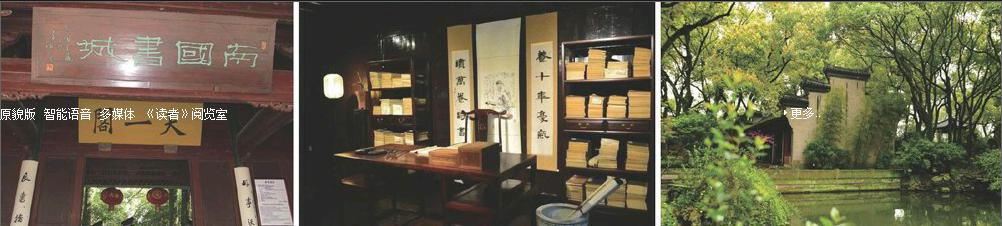

踏訪天一閣

人們都說到寧波不到天一閣,就好像到蘇州不看園林,到杭州不游西湖一樣遺憾。

天一閣是我國現(xiàn)存最早的藏書樓,明朝兵部右侍郎范欽藏書七萬余卷于此,從此天下文人雅士皆以能登天一閣讀書為榮。現(xiàn)在的天一閣博物館由藏書區(qū)、園林區(qū)、展覽區(qū)三大塊組成,頗具古典園林風韻。

北部的藏書區(qū)以寶書樓為中心,包括東明草堂、范氏故居、司馬弟、尊經(jīng)閣、明州碑林、千晉齋等。東明草堂是天一閣建成前范欽的藏書處,司馬弟為范欽宅弟,范氏故居是其后裔生活之所。司馬弟和故居都緊貼在寶書樓西面,但寶書樓有高墻環(huán)繞,因而生活區(qū)和藏書區(qū)隔離,可見范欽安排之精心。

寶書樓鑿池蓄水以防火,清康熙時范欽曾孫范光文在閣前疊山理水,建筑園林。園林以“福祿壽”為主題,用山石疊成九獅一象,還有一石酷似微微抬頭望向?qū)殨鴺堑纳倥?/p>

從寶書樓看天一池之美,絕不亞于從獅子林指柏軒看獅子峰,兩者有異曲同工之妙。北面的尊經(jīng)閣原在寧波府學內(nèi),是光緒年重建的重檐歇山頂建筑,1935年移建于此,尊經(jīng)閣三重飛檐,氣勢磅礴,莊嚴雄偉。最北面是明州碑林,大部分從寧波府學遷來,保存了自元世祖至清光緒先后十六次重修府學的碑記。千晉齋藏有各式材料、不同大小的晉磚千余枚。

中部東園、南園都是以后加建的,百鵝亭是平頂石結(jié)構(gòu)方亭,結(jié)構(gòu)精巧、雍容華麗,枋額處雕有魚躍龍門等圖案。凝暉堂的馬頭墻甚是精巧宏偉,為天一閣馬頭墻中最壯觀者。

南部為秦氏支祠等建筑,祠堂以照壁、臺門、戲臺為中軸線,五間二弄,前后三宸,兩側(cè)有殿堂、看臺。祠堂融合了木雕、磚雕、石雕、貼金等民間工藝,是寧波民居建筑藝術集大成之作。戲臺屋頂由十六個斗拱承托,為單檐歇山頂,穹形藻井由千百塊精雕細刻的板榫搭接而成,盤旋而上,形式與豫園古戲臺相似,且更為精巧細致。

在萬千風雨滄桑中,天一閣留下了不可磨滅的歷史印記,它深深植根于寧波文化,成為一座屹立不倒的豐碑。

此乃是詞,不應稱書

寧波灘簧這種戲曲形式的表演關鍵在于臺詞和動作,臺詞要用寧波老話而且很長,需要演員記性好,角分一生一旦或一丑一旦,丑角動作要夸張。寧波原有七十二灘簧,被稱為“七十二小戲”,但大部分都已失傳。

與寧波灘簧有異曲同工之妙的四明南詞距今約有三百余年的歷史,是國家級非遺項目,俗稱“寧波文書”,屬于彈詞類。

明末清初,有一批志同道合的文人組織了詩詞歌賦社和絲竹社,對南詞曲調(diào)以及相關節(jié)目進行研究。道光年間,南詞十分繁榮,寧波新街一帶有崇德社、引鳳軒等組織。

四明南詞唱、奏、念、白、表相間,主唱人要有“一白二唱三弦子”的硬功夫。南詞的常用曲調(diào)有詞調(diào)、賦調(diào)、緊賦、平湖、緊平湖,俗稱“五柱頭”,其唱腔多是七字句,有的間隔襯字流暢動聽,有的還有大段起板、間奏、尾奏等器樂段,主要樂器有簫、笙、揚琴、二胡、琵琶、小三弦等。演奏時,演奏者要根據(jù)自己所奏樂器的特色,圍繞主旋律自由發(fā)揮,互相呼應,形成支聲復調(diào),曲調(diào)十分優(yōu)雅。

由于詞章華麗和曲調(diào)優(yōu)雅,四明南詞為士大夫們所欣賞,一般不在書場、茶坊表演,多在壽誕、喜慶的堂會上演唱。據(jù)說,乾隆皇帝下江南時聽了《珍珠塔》等寧波文書十分贊賞,說:“此乃是詞,不應稱書。”后來,眾多曲調(diào)被甬劇和寧波灘簧等吸收和融化。

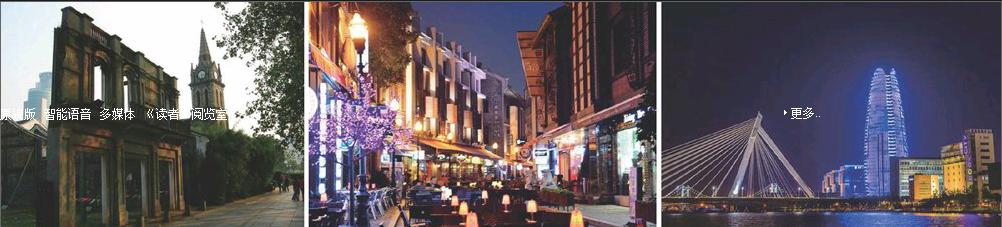

比上海外灘還早的寧波外灘

寧波是一個被上世紀商人稱之為上海“娘舅”的海邊商埠,據(jù)記載,1842年《南京條約》簽訂后,寧波被開辟為五口通商口岸之一,三江口成為歐美商船云集之地,中外商家爭相在岸邊興建店鋪門面,于是這個地方被人們稱為“外灘”。兩年后,坐落于寧波三江口北岸的寧波外灘正式開埠,比上海外灘還要早二十年,成為我國歷史上最早的外灘,也是目前國內(nèi)僅存的幾個具有百年歷史的外灘之一。

寧波外灘自開埠到二十世紀中葉以前,是近代寧波商幫的起泊地、海上絲綢之路的源頭、內(nèi)河文明走向海洋文明的接點,也是包玉剛等寧波籍巨商走向世界的發(fā)祥地。

沿著江邊,外國領事館、天主教堂、銀行、輪船碼頭一字排開,這些老建筑幾乎記錄了寧波開埠的整個歷史。這些建筑具有濃郁的西方特色,至今已有一百多年的歷史,與我國傳統(tǒng)民居形成了鮮明的對比,極具觀賞價值。

保存完好的天主教堂建于清同治十一年(1872年),光緒二十五年(1899年)增建鐘樓,整個建筑群由主教公置、本堂區(qū)及若干偏屋組成,獨有的哥特式建筑風格使其更加高聳挺秀、宏偉壯觀。據(jù)說,上海外灘的建筑布局與風格也是在參考與借鑒寧波外灘精華的基礎上修建的。

寧波外灘面積不大,建筑面積僅八萬平方米,從新江橋到輪船碼頭沿江堤岸僅六百余米,形成“四橫三縱”式的六大街區(qū)布局。如今,眾多商家、外國商會和辦事機構(gòu)云集外灘,三十多家國內(nèi)外高端品牌在此匯聚,使之成為真正意義上的城市時尚地標。

走在寧波外灘的街巷上,老建筑的中式結(jié)構(gòu)西式門面、西式雕花石庫門、青磚鋪地花玻璃窗或載百年工藝之精華,或襲浙東民居之靈韻,寧波文化和世界文化在這里融為一體。我們腳下所踩之處、指尖所觸之處就是寧波近代百年城市變遷的歷史痕跡,它們古老厚重,但又蘊藏著無限的活力。