李希霍芬:雙面學者的山東故事

印朋

1904年6月1日,膠濟鐵路全線通車,一列車頭印著“LI Hau Fen”字樣的蒸汽機火車徐徐進站。這列火車紀念的是一位德國地質學家——他就是在中國近代史上毀譽參半、既對中國地質學有貢獻同時又服務于帝國主義的雙面學者費迪南德·馮·李希霍芬。

“中國大陸淪陷之天使也”

近代山東之所以被列強窺伺、青島之所以成為德國殖民地、濟南之所以主動開埠,都與李希霍芬脫不開干系。

費迪南德·馮·李希霍芬(Ferdinand Von Richthofen,1833-1905)的學術地位顯赫,多次榮任德國地理學會會長,他在陜西考察之后提出了“黃土成因說”、在新疆考察后成為第一個指出羅布泊位置的學者、首次提出了“絲綢之路”的概念和名稱,祁連山山脈至今在德語中被稱為“李希霍芬山脈”。

國內較早關注李希霍芬其人其事的學者是棄醫從文的魯迅,后者在《中國地質學略論》中把李希霍芬稱為“德人利忒何芬”:“千八百七十一年,德人利忒何芬者,受上海商業會議所之囑托,由香港入廣東……遂入山東(沂州,泰安,濟南,萊州,芝罘)。碧眼炯炯,擊節大詫若有所悟。然其志未熄也;三涉山西(太原,大同),再至直隸(宣化,北京,三河,豐潤),徘徊于開平炭山,入盛京(奉天,錦州),始由鳳皇城而出營口。歷時三年,其旅行線強于二萬里,作報告書三冊,于是世界第一石炭國之名,乃大噪于世界。”

魯迅不僅看到了李希霍芬的學術地位,更看出李希霍芬的戰略野心。“其意曰:支那大陸均蓄石炭,而山西尤盛;然礦業盛衰,首關輸運,惟扼膠州,則足制山西之礦業,故分割支那,以先得膠州為第一者。”

接著,魯迅發出感嘆和哀傷,“毋曰一文弱之地質家,而眼光足跡間,實涵有無量剛勁善戰之軍隊。蓋利氏游離以來,膠州早非我有矣。今也森林民族,復往來山西間,是皆利忒何芬之化身,而中國大陸淪陷之天使也,吾同胞其奈何。

參與殖民競爭的幕后智囊

李希霍芬的輝煌學術成就多與中國有關,而他之所以能夠來華,與德國(普魯士)參與全球殖民競爭有直接關系。第二次鴉片戰爭之后,英法迫使清政府簽訂《天津條約》,這刺激了德國人。

1859年9月29日,普魯士商務大臣海特在致國務總理曼陶斐爾的信中寫道,“中國剛被脅迫簽訂條約,普魯士也應從那里發生的事變中盡速設法撈點好處,不要等待別國的商人占領市場。”

很快,普魯士政府在1859年秋天派出一支使團(一個外交使團、三艘軍艦)前往東亞,與中國、日本、暹羅建立外交關系并締結商約。其中,地質學家費迪南德·馮·李希霍芬就是該使團的成員之一。李希霍芬隨團到過中國的香港、廣州、上海,但是沒有深入中國內陸,不久轉而去了東印度群島(馬來群島),隨后在美國西海岸一住就是6年。

李希霍芬在加利福尼亞沒有忘記遙遠的中國,而他后來之所以能夠返回中國,也得益于美國、德國資本家的贊助。作為回饋,李希霍芬必須不斷地為出資者撰寫考察報告。

這些報告內容比較具體,如中國各地的礦產分布,各地土特產的分類和價格,各地之間的交通線路和狀況。尤其,李希霍芬在南方特別注意觀察河水的水位并論述通航的可能性,在北方則注意黃土溝對未來改善道路的困難程度等。

從1868年回到中國開始至1872年為止,李希霍芬在中國共計開展科學考察旅行7次,涉及13個行省。

作為方法而非目的的膠州灣

眾所周知,德國把山東納入勢力范圍是以青島為突破口的,膠州灣是中國近代史尤其是屈辱史的高頻詞匯。然而,德國侵占膠州灣,目的并非據有一處深水良港,而是看中了山東省乃至中原腹地的豐富礦產資源。換句話說,膠州灣是德國布局中國的戰術起點,更是掠奪原料市場的戰略終點。

回國之后,李希霍芬對山東念念不忘。他在1882年出版的《中國——親身旅行和據此所作的研究成果》(第2卷)里,大篇幅討論山東問題,指出膠州灣是適合德國占領的理想地點。“第一,膠州灣交通便利,有廣闊的發展余地。從膠州灣修一條鐵路,穿過山東省的一些重要煤區,經過濟南通向北京和河南,這樣就給山東和華北的棉花和其他土特產創造一個便利的出路,同時外國的進口貨物也將便宜地運往一些重要地區。海上,大洋的船只可以自由地出入港口,膠州灣堪稱山東門戶。第二,山東有位置優越而質量良好的煤田,而且儲量豐富。第三,中國有‘無窮偉大的、非常便宜的、智慧的勞動力。”

1897年11月,德國悍然出兵侵占膠州灣,并在次年3月份與清政府簽訂《膠澳租界條約》。從19世紀60年代李希霍芬考察山東礦產資源以來,至1898年3月6日為止,德國人用30年的時間,完成了從夢想到計劃、從計劃到實施、從實施到得手的全部過程。

李希霍芬筆下的山東

李希霍芬在第三次旅行中進入山東,著重調查了山東的煤炭資源,而且他在日記中記錄非常詳細,內容涉及沂州府、章丘縣、博山縣、濰縣,從日產量到單位價格均有記錄。

作為殖民者的智囊學者,李希霍芬在華和中國人打交道時禮貌而謹慎,但是他在心里默默地觀察和比較,并記錄在日記里。

1869年3月28日,李希霍芬沿大運河從蘇北進入山東。他在日記里記載:“眼前的景色突然發生了變化……這里的人穿著好一些而且行為舉止更加文明。我們之前總聽到的洋鬼子再也沒有人喊了。之前見過的街道大都很破敗,現在卻既寬又干凈,鋪著大石條,甚至路兩邊還栽上了樹,這在江蘇省從來沒有見到過。”

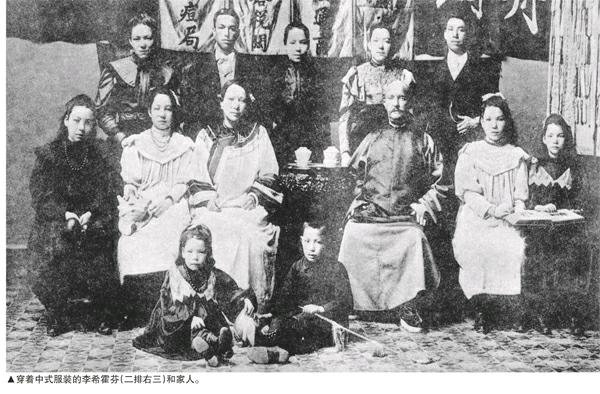

考察完泰山之后,李希霍芬在1869年4月8日來到濟南府。有意思的是,李希霍芬并沒有用太多筆墨描述濟南城內的樣子,而是大篇幅記錄了與濟南城內三位外國傳教士的交流情況。他諷刺道,“……(傳教士)對中國的事物幾乎沒什么認識,只是穿中國的服裝,并不了解中國文化,那么無論如何也不能指望他們的傳教取得多么大的成就。”

縱觀李希霍芬關于中國的著作,他對山東人的評價值得玩味。“我對山東人的印象不錯,當然這來自我接觸過的不多的山東人,他們比長江流域的人要好。這些人性格大多比較溫和,人又聰明能干,當然他們也有缺點,那就是比較聽話和羸弱。”

李希霍芬曾在日記中預言,“這個民族(中華民族)在不斷地退步中,他們的力氣已經耗盡,就像中國的土地一樣,被世世代代攫取,現在已經貧瘠不堪,只能通過人工的手段和精心的照顧才能產出果實一樣。”在他眼中,那“人工的手段”便是西方殖民者。

李希霍芬研究學問正確了一輩子,唯獨沒有預測對這件事。

(參考文獻:費迪南德·馮·李希霍芬:《李希霍芬中國旅行日記》(上),魯迅:《中國地質學略論》,王守中:《德國侵略山東史》,郭敏:《李希霍芬對山東的考察》)