貧困地區(qū)民生支出保障的適度性研究

■/何 宏

貧困地區(qū)民生支出保障的適度性研究

■/何 宏

歲末年初,各級地方政府“兩會”循例召開,無一例外地密集出臺若干“為民辦實事”項目,適逢經(jīng)濟下行、財政收入銳減,而剛性的冠以“民生”名義“辦實事”的政治政策,給貧困地區(qū)財政形成了巨大壓力。本文通過對2016年甘肅省部分縣區(qū)進行調(diào)研表明,上級政府隨意的提高標準、設(shè)立諸多“為民辦實事”項目等,給本已困窘的縣級財政在工資發(fā)放、正常運轉(zhuǎn)和民生支出保障方面帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)和壓力。本文認為民生支出保障既要適應(yīng)財力可能;又要樹立“底線和基本思維”,應(yīng)著力于底線生存兜底和均等化的基本發(fā)展,而非財政支出責任的無限化。

貧困地區(qū) 民生支出 保障

民生問題不僅事關(guān)萬千百姓福祉,亦攸關(guān)經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定,黨的十八屆三中全會提出要“加緊建設(shè)對保障社會公平正義具有重大作用的制度,逐步建立以權(quán)利公平、機會公平、規(guī)則公平為主要內(nèi)容的社會公平保障體系,努力營造公平的社會環(huán)境,保證人民平等參與、平等發(fā)展權(quán)利。”財政部門作為“國家治理的基礎(chǔ)和支柱”,貫徹好、落實好十八大報告,實現(xiàn)“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”的民生訴求,義不容辭、責無旁貸。

2017年伊始,財政部即對做好民生支出保障進行安排部署,頒發(fā)《關(guān)于切實做好2017年基本民生支出保障工作的通知》(財預(yù)[2017]12號),要求合理界定基本民生和突出保障重點民生。財政部長肖捷在2016年全國財政會議上的講話指出“要強化底線思維,著力保障民生兜底。要堅持以人民為中心的發(fā)展思想,解決好人民群眾普遍關(guān)心的突出問題,做好民生保障。要注重保基本,對于基本民生需求,該托底的一定要托住,多做‘雪中送炭’的工作,不搞‘錦上添花’。要注重可持續(xù)。充分考慮經(jīng)濟發(fā)展水平,漸進提高保障水平,不做脫離實際的過高承諾,該降低的要降低。”

本文試圖研究如何合理界定底線與基本,財政履行資金分配與資源配置職能的理論依據(jù),社會政策托底如何立足省情與財力實際,專業(yè)、客觀、理性地評價民生支出保障,既確保民生事業(yè)可持續(xù)發(fā)展,又保持社會經(jīng)濟的穩(wěn)定和基層政府的正常運轉(zhuǎn)。

一、甘肅省“十二五”期間民生支出狀況

依據(jù)表1甘肅省“十二五”期間民生支出平均占地方一般預(yù)算支出76.9%,貫穿著甘肅省委、省政府切實關(guān)注民生、重視民生、保障民生、改善民生的執(zhí)政理念。但這種民生支出數(shù)據(jù)的統(tǒng)計口徑帶有一定的片面性,其源自教育、文化、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等支出大類的泛泛加總,無法明晰各類民生支出的結(jié)構(gòu)和層次,混淆了基本與發(fā)展的界限,只是偏重于財政民生支出投入“數(shù)量”對民生狀態(tài)的影響,而忽略了民生的不同層次對應(yīng)不同的保障策略。大體上民生問題可分為基本生存、改善生活和發(fā)展機會三種狀態(tài),政府尤其是貧困地區(qū)公共財政,應(yīng)體現(xiàn)與經(jīng)濟發(fā)展和財力水平相適應(yīng),著力保障基本生存,明晰政府、市場及與社會的界限,進而根據(jù)不同的民生狀態(tài),施之以不同的財政分配政策。

表1 甘肅省“十二五”期間民生支出

二、新常態(tài)下縣級財政預(yù)算統(tǒng)籌能力堪虞

近幾年的經(jīng)濟熱詞是經(jīng)濟新常態(tài),新常態(tài)意味著中國經(jīng)濟發(fā)展狀態(tài)發(fā)生了三方面的變化,一是增長速度的新常態(tài),從高速增長向中高速換擋;二是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的新常態(tài),從結(jié)構(gòu)失衡到優(yōu)化再平衡;三是發(fā)展動力的新常態(tài),從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。在經(jīng)濟新常態(tài)下,國務(wù)院應(yīng)對以“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性”改革,但甘肅是西部經(jīng)濟欠發(fā)達省份,固然需要轉(zhuǎn)換發(fā)展動力,因創(chuàng)新能力有限,投資驅(qū)動仍然是支撐經(jīng)濟發(fā)展的主力。只是作為地方政府對經(jīng)濟的主要調(diào)控手段,要合理運用財政政策,充分發(fā)揮財政對供給側(cè)要素投入的調(diào)控,優(yōu)化財政資金投資方向與投資結(jié)構(gòu),重視財政回歸公共服務(wù)職能,有效改善財政資金的邊際產(chǎn)出效率,對擴大有效投資,提升要素生產(chǎn)率具有重要的作用。

為準確研判經(jīng)濟新常態(tài)下縣級財政預(yù)算平衡統(tǒng)籌能力以及“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”(以下簡稱“三保”)的執(zhí)行情況,2016年11月對天水市秦安縣和麥積區(qū)進行了專題調(diào)研。

(一)“三保”基本情況

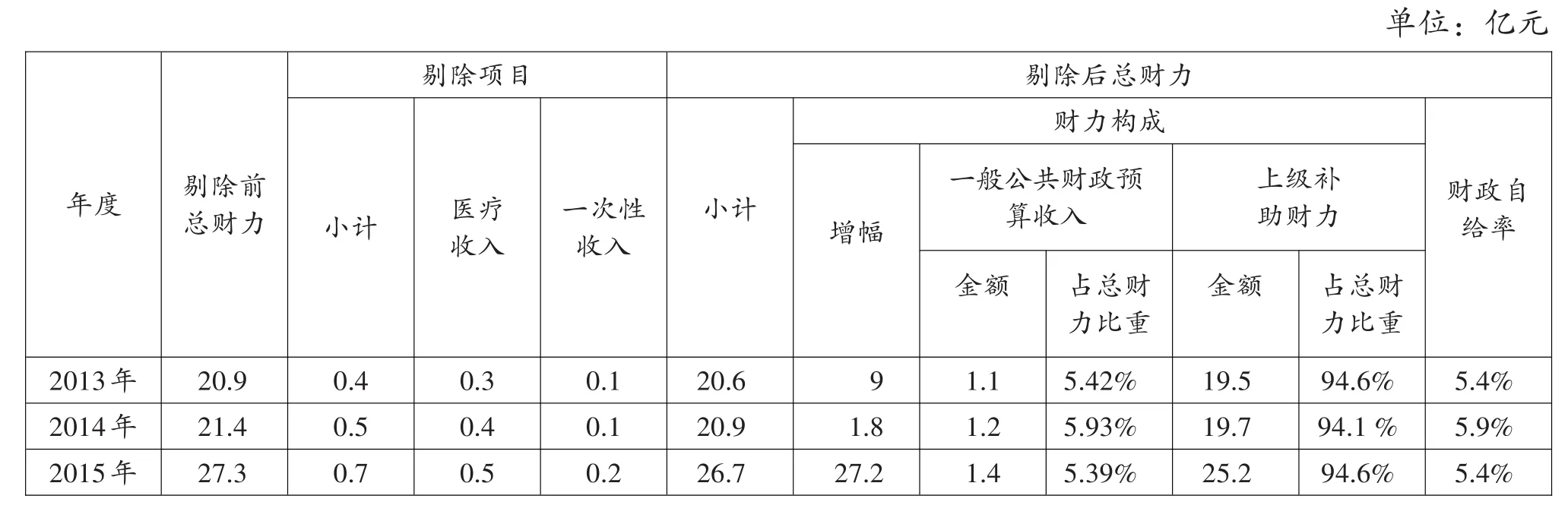

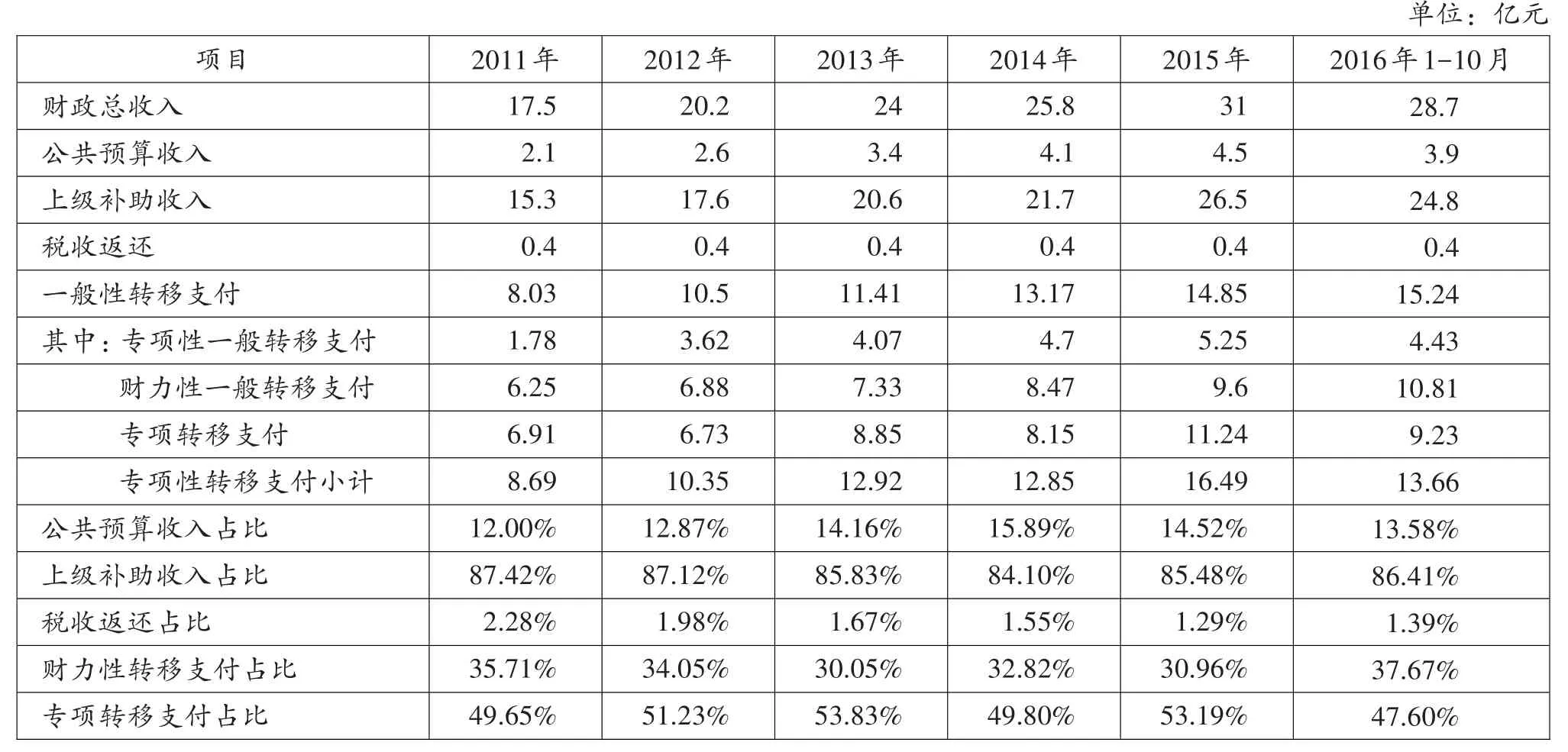

調(diào)研縣區(qū)財力變化情況見表2、表3。

(二)2016年1-10月“三保”情況

2016年秦安縣預(yù)計總財力276763萬元,剔除其它未納入“三保”范圍的上級轉(zhuǎn)移支付補助收入38870萬元(60%用于生態(tài)治理的生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入2335萬元、其他專項轉(zhuǎn)移支付36535萬元),凈財力為237893萬元。“三保”支出總需求302537萬元,硬缺口高達64644萬元。

表2 秦安縣2 0 13—2 0 15年財力變化情況

表3 麥積區(qū)2011—2016年(1—10月)財力變化情況

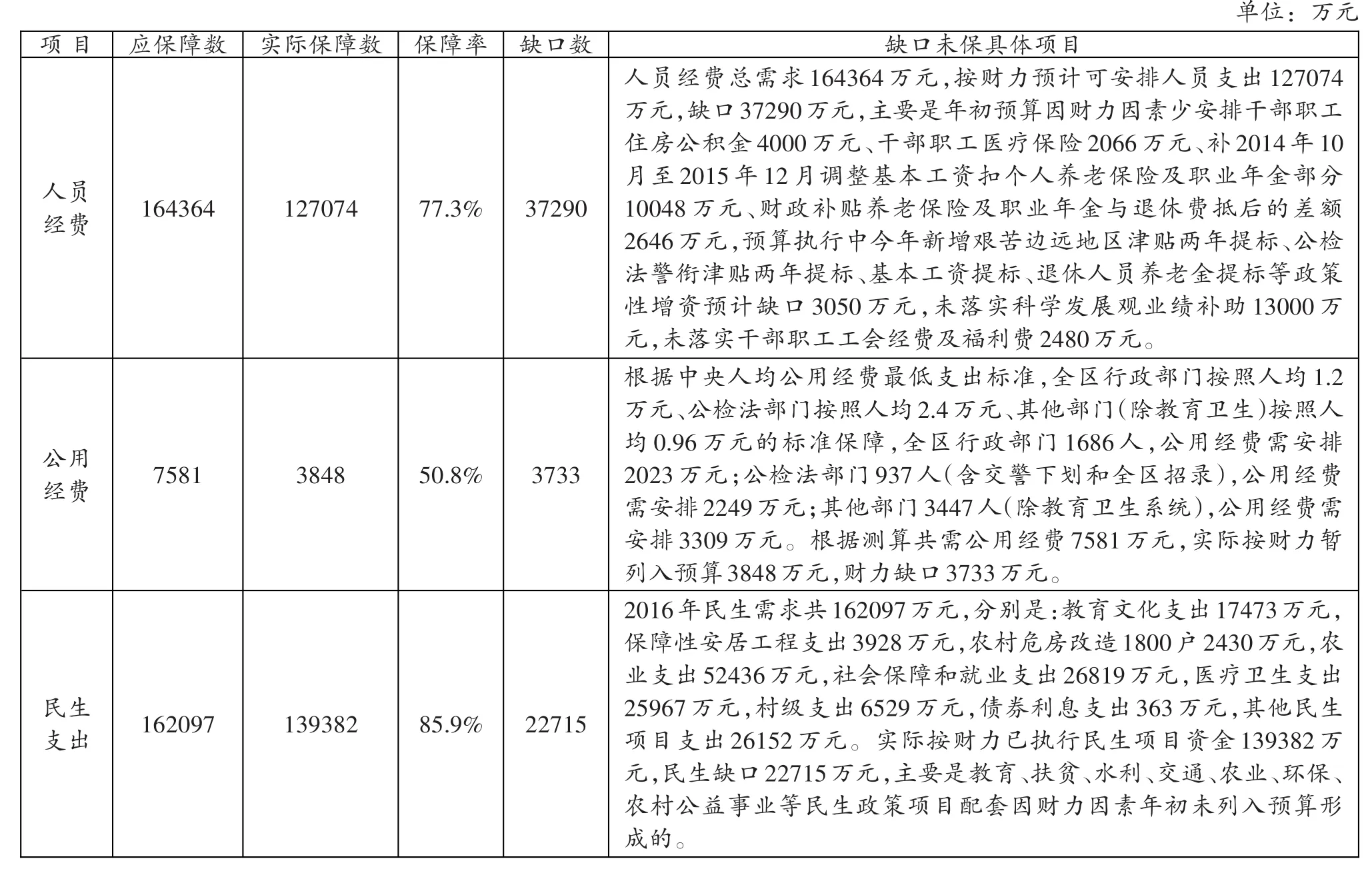

表4 秦安縣“三保”支出情況

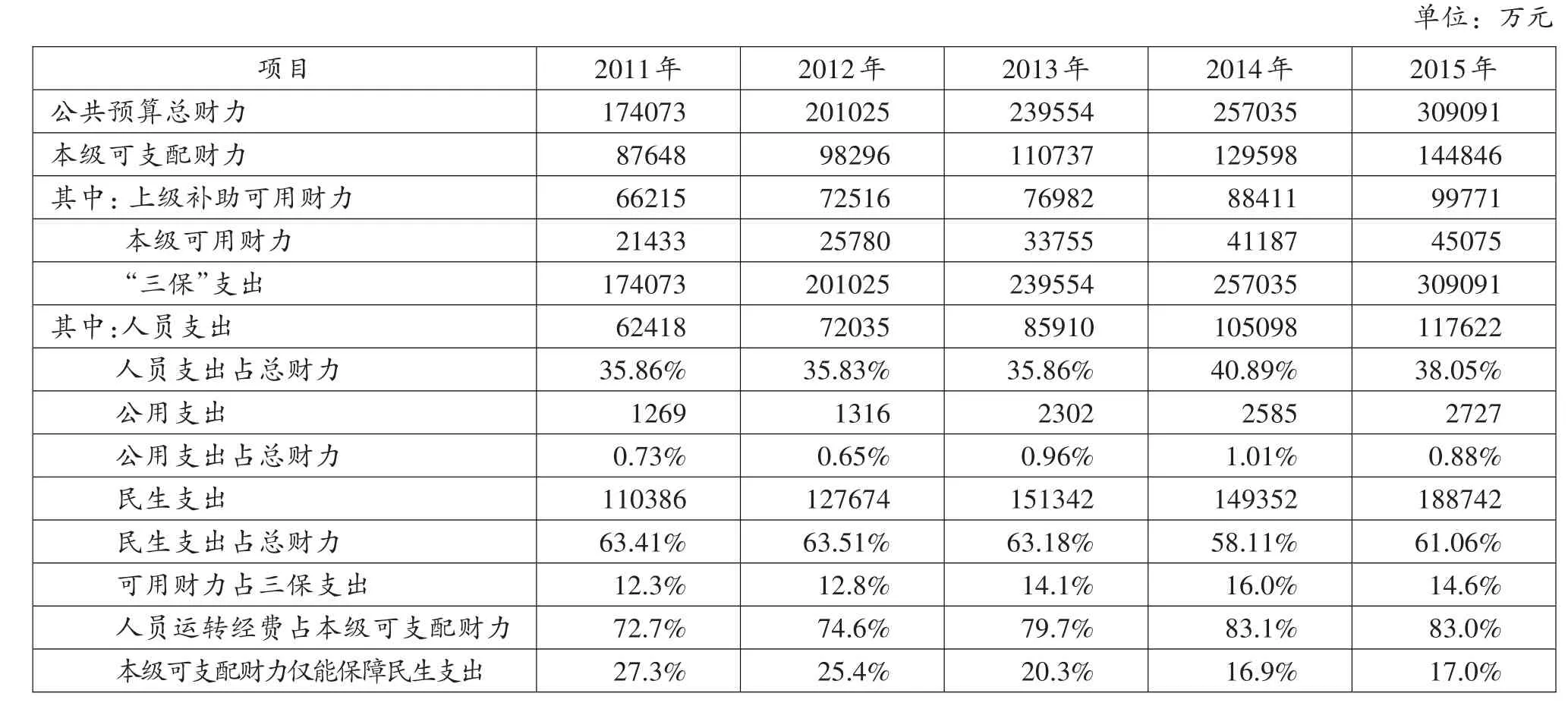

表5 麥積區(qū)2011—2015年“三保”支出財力情況

表6 麥積區(qū)“三保”支出情況

麥積區(qū)2016年“三保”支出需求334042萬元,按財力情況預(yù)計可安排270304萬元,缺口63738萬元。

(三)對調(diào)研縣區(qū)“三保”執(zhí)行情況的分析

1.一般公共預(yù)算收入雖然逐年增長,但供需矛盾日益突出,上級轉(zhuǎn)移支付資金已成為地方財政支出的主要來源。受“營改增”等因素的影響,地方公共預(yù)算收入減收較大,直接形成財力缺口,依靠非稅收入和其它地方小稅種來彌補收入及財力的不足,效果微乎其微,難度很大。

2.落實保工資政策壓力逐年加大。近年來,隨著國家調(diào)整津貼補貼、艱邊、基層公務(wù)員職級并行、養(yǎng)老保險改革、科學(xué)發(fā)展觀績效獎等政策的出臺,所需資金很大,并且中央出臺的增資政策,只給部分資金,大部分需要區(qū)縣級財政配套。

3.落實地方配套資金等需要地方投入的壓力逐年加大。按現(xiàn)行分稅制財政體制,區(qū)縣級財政在財政收入支配上沒有全部主動權(quán),僅有對區(qū)級分享收入的支配權(quán),但這些年上級出臺的一些重大政策大多數(shù)需要區(qū)級配套,極大地制約了區(qū)級財政可持續(xù)發(fā)展。

4.硬性考核機制對地方支出影響很大。為全面完成國家要求財政對教育經(jīng)費投入“三個增長、一個比例”的目標以及科技、計生、扶貧等重點支出占一般公共預(yù)算支出的比重等考核目標任務(wù),每年必須增加用于教育、科技、計生、扶貧等方面的投入,加劇了收支矛盾,增加了縣級財政預(yù)算平衡統(tǒng)籌的難度。

5.各級政府都熱衷于為民辦實事的“民生工程”,這些實事雖屬于民生領(lǐng)域,但因缺乏“底線”思維,無所不包、無所不保,模糊了政府與市場的界限。

6.“三保”問題的嚴重性,不在于收入銳減和支出剛性,而在于財政支出的項目越來越多、范圍越來越廣、標準越來越高,以致財政支出責任沒有邊界,事實上形成了財政“支出責任無限化”趨勢。

三、“底線”與“基本”保障的理論基礎(chǔ)

(一)公共產(chǎn)品理論

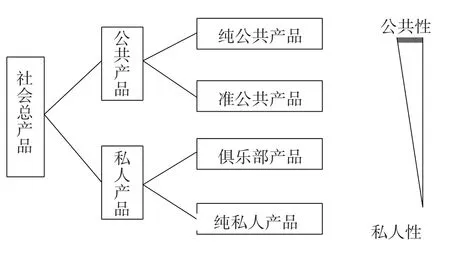

源自美國諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主保羅.薩繆爾森,在其1954年的經(jīng)典論文《公共支出的純理論》中,通過將產(chǎn)品分為公共產(chǎn)品、準公共產(chǎn)品和私人產(chǎn)品,劃定了政府與市場各自的職責范圍,為我們提供了履行財政資源配置職能的一種分析框架。該理論定義公共產(chǎn)品具有三個特征:效用的不可分割性、消費的非競爭性和受益的非排他性。而凡是可以由個別消費者所占有和享用,具有競爭性、排他性和可分性的產(chǎn)品就是私人產(chǎn)品。介于二者之間的產(chǎn)品稱為準公共產(chǎn)品。

圖1 社會總產(chǎn)品分類

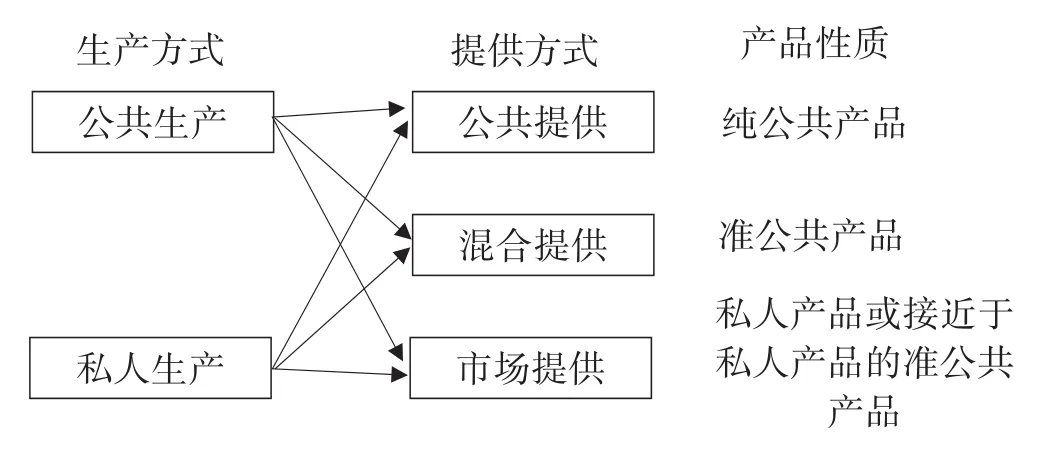

圖2 公共產(chǎn)品的生產(chǎn)及提供方式

就民生支出而言,教育、科技文化、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、三農(nóng)與扶貧等均屬于準公共產(chǎn)品,即可以采用政府與個人(或社會)共同出資的混合提供方式。同時,各類支出就其外部性或公共性的不同,也決定著政府出資的多寡。因而有必要明確各類支出公共性的排序,進而明確哪些是必須保障(底線與基本)的,哪些應(yīng)視經(jīng)濟發(fā)展和財力水平漸進提升的。

(二)有限政府

黨的十八屆五中全會指出“必須按照完善和發(fā)展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的全面深化改革總目標,加快完善各方面體制機制,進一步轉(zhuǎn)變政府職能,為發(fā)展提供持續(xù)動力。必須完善社會主義市場經(jīng)濟法治體系,加快法治經(jīng)濟和法治社會建設(shè),把經(jīng)濟社會發(fā)展納入法治化軌道。”法治下的政府必然是有限政府,有限政府是法治得以實現(xiàn)的基本保障。一是政府的職能有限,其職能應(yīng)當是如何建立和保障市場經(jīng)濟的的競爭機制、有限的市場經(jīng)濟管理職能、保持經(jīng)濟穩(wěn)定、防止大的社會衰退、實施強制的義務(wù)教育、管理外交關(guān)系、加強國防和有限的濟貧功能;二是政府的權(quán)力有限,有限政府的權(quán)力源自人民代表大會制度的授權(quán)。公權(quán)力法無授權(quán)不可為,根據(jù)憲法要求,政府的各種具體行政行為必須嚴格服從法律,政府制定的行政法規(guī)、行政規(guī)章及各種規(guī)范性法律文件要符合全國人大及其常委會制定的法律;三是政府的責任有限,包括保護產(chǎn)權(quán)、維護市場秩序、保護國家安全與社會穩(wěn)定、促進社會公正的重要責任。

在市場經(jīng)濟條件下,財政是政府的一種經(jīng)濟行為,代表政府進行國民收入再分配,滿足社會公共需要,以實現(xiàn)資源優(yōu)化配置、收入公平分配和經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的目標。對民生支出保障而言,一是有限政府的有限責任;二是民生支出均屬準公共產(chǎn)品。財政履行三方面的支出責任:一是政府對準公共產(chǎn)品的補貼責任,視公共性的高低體現(xiàn)補助的多寡,并非要滿足全部支出需要;二是有限責任,政府是民生支出保障的主導(dǎo)者,并非唯一責任主體;三是基礎(chǔ)責任,政府提供民生保障的要旨應(yīng)是基本生存權(quán),是“雪中送炭”而非“錦上添花”。

四、“底線”與“基本”保障之度

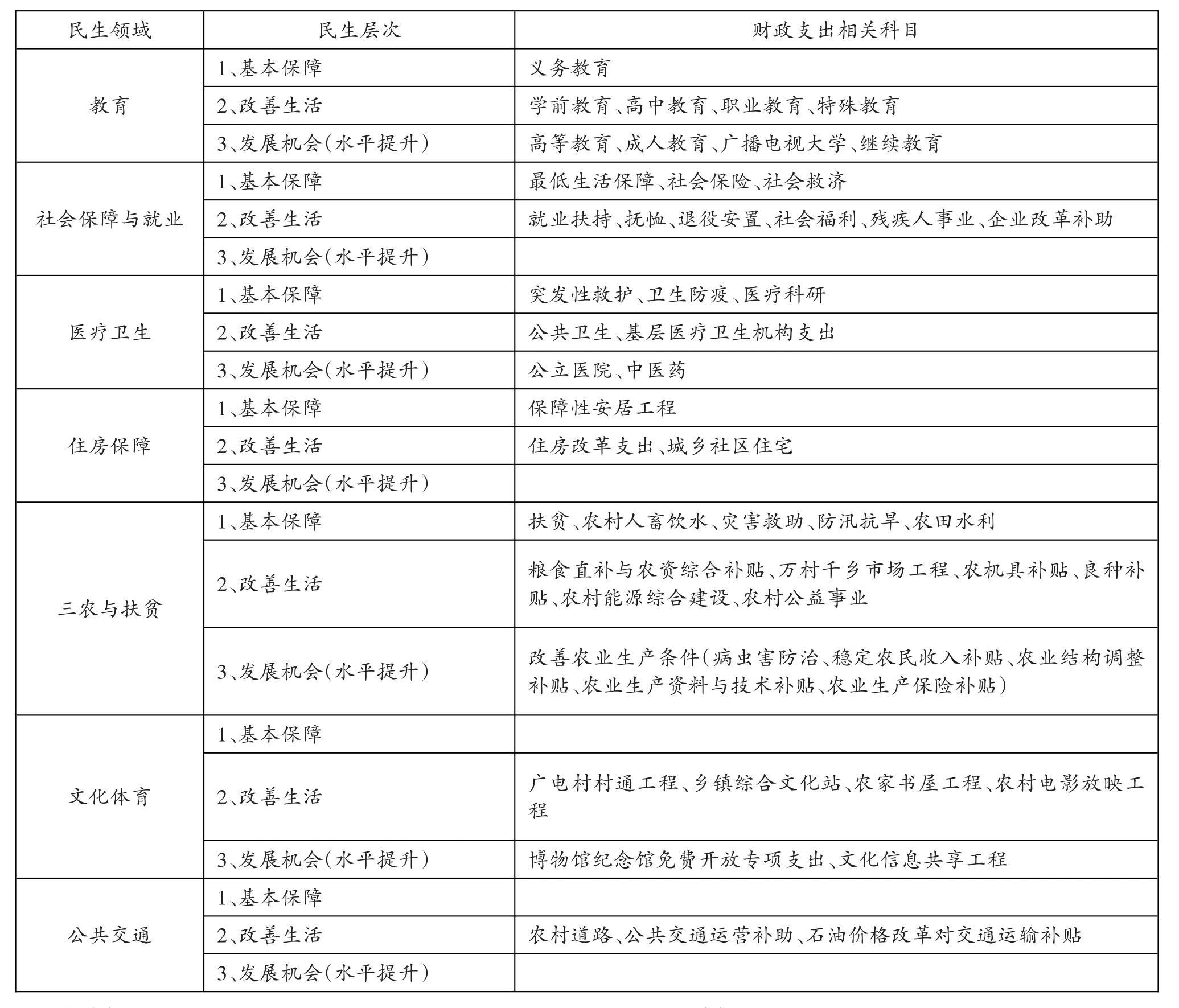

“生之有時而用之亡度,則物力必屈”,意即物質(zhì)生產(chǎn)需要時間,而使用起來卻揮霍無度,就必然耗盡財物和人力。因此,民生支出保障應(yīng)生之有時而用之有度,才能確保公平正義與可持續(xù)發(fā)展。度者,法制也。各項民生支出因其準公共產(chǎn)品的特性,針對不同民生層次、公共性高低施之以不同的公共保障政策,此為民生保障之度。大體可分為三個民生層次,即基本保障、改善生活和發(fā)展提升。

各項民生支出中,按外部性或公共性排列,則教育依次為小學(xué)、中學(xué)、大學(xué)和成人教育;醫(yī)療衛(wèi)生屬于接近私人產(chǎn)品的準公共產(chǎn)品,但就公共性而言,仍可劃分為突發(fā)性救護、衛(wèi)生防疫、醫(yī)療科研、公共衛(wèi)生、基層醫(yī)療機構(gòu)、公立醫(yī)院、中醫(yī)藥;科學(xué)為基礎(chǔ)科學(xué)研究、社會科學(xué)研究、科技推廣和應(yīng)用科學(xué)研究;農(nóng)業(yè)公共產(chǎn)品是一種具有生產(chǎn)性特點的特殊公共產(chǎn)品,依次為災(zāi)害救助、農(nóng)村人畜飲水、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、種子、水利、農(nóng)村道路等;文化體育為廣電村村通、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、農(nóng)家書屋、農(nóng)村電影放映工程、博物館紀念館免費開放、文化信息共享等;公共交通為農(nóng)村道路、公共交通運營等。據(jù)此形成對應(yīng)的不同民生層次如表7。

五、貧困地區(qū)民生支出保障的公共選擇

財政投入是服務(wù)于經(jīng)濟發(fā)展和民生層次漸進提高的客觀需要,而不是大包大攬。

(一)理性把握“雪中送炭”和“錦上添花”

民生支出增長是不可逆的,支出范圍和標準不斷攀高,就降不下來,且增長幅度低了也無法使公眾增加“幸福感”和“獲得感”,非理性的增長機制,會加劇民眾依賴心理,對政府產(chǎn)生不切實際的過高期望,陷入“中等收入陷阱”。因此,財政民生支出必須樹立“底線”和“基本”思維,要堅持適度性原則,逐步實現(xiàn)支出責任法定化,基于經(jīng)濟發(fā)展外因和民生基本需求內(nèi)因的共同作用,穩(wěn)健有序可持續(xù)的提高,“財政投入不是‘畢其功于一役’的投入,而是不間斷的、永續(xù)的投入;財政投入不是無序的‘亂投入’,而是有著長遠規(guī)劃的、穩(wěn)健有序的、可持續(xù)的投入;財政投入不是‘頭痛醫(yī)頭,腳痛醫(yī)腳’的被動的、低效率的投入,而是精準主動的、高效率的投入。”

表7 民生層次與財政支出對應(yīng)情況

民生支出保障應(yīng)體現(xiàn)公平正義,要避免以較大的社會代價來實現(xiàn)民生改善,其發(fā)展提高的基本邏輯和路徑方向,“應(yīng)依托于法律法規(guī)政策,走向依法理財、民主理財、科學(xué)理財,要形成公民權(quán)利平等、政治權(quán)力制衡為前提的規(guī)范選擇機制和行之有效的決策監(jiān)督機制,要與改革大局相呼應(yīng),要與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應(yīng),要與省情市情相匹配,約束規(guī)范政府行為,在可持續(xù)發(fā)展的前提下,最大限度實現(xiàn)公共利益”。

(二)積極應(yīng)對“有限財政”與“無限民生”

民生支出保障事關(guān)社會穩(wěn)定和民眾福祉改善,財政部門作為國家治理的基礎(chǔ)和支柱,不僅要善謀一域,更需善謀全局;不僅要善謀一時,更要善謀萬世。經(jīng)濟下行的新常態(tài)下,財政收入低增長亦呈現(xiàn)常態(tài)化,“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的支出重任日趨繁重,“有限財政”與“無限民生”的博弈也日趨激烈,值此嚴峻形勢必須應(yīng)對以理性之策。

1.發(fā)展是硬道理。建立社會主義市場經(jīng)濟,穩(wěn)定與發(fā)展是中心任務(wù)。通過發(fā)展經(jīng)濟、提高財政資金使用效率和優(yōu)化資源配置,為廣大社會成員提供良好的教育、醫(yī)療等公平均等的基本公共服務(wù),是財政責無旁貸的義務(wù)。但要完善民生支出經(jīng)費保障的制度設(shè)計,合理確定支出范圍,避免財政支出責任的無限化,“減少制度‘碎片化’,建立對經(jīng)濟發(fā)展速度、居民收入水平、貨幣通脹變化、人口結(jié)構(gòu)變化、代際收付水平等諸多因素的精算平衡機制”,提高財政保障的科學(xué)性、合理性。

2.引導(dǎo)建立多元化的投入保障機制。民生支出保障,政府發(fā)揮的是主導(dǎo)作用,但非唯一的責任主體,民生支出的準公共產(chǎn)品特征,表明除接近純公共產(chǎn)品的“基本保障”外,其他民生層次均可通過合理配置社會各主體間的責任,大力推廣PPP等模式,鼓勵和引導(dǎo)社會力量和社會資本參與民生項目的投入與建設(shè),構(gòu)建多元投資主體、多層次的民生支出保障體系,充分拓展市場機制的效率空間。

3.規(guī)范公共服務(wù)范圍、規(guī)模和標準。縣級政府是黨和國家所有政策落地的貫徹者和實施者,所有的民生支出都要依靠縣級財政來實現(xiàn),以甘肅省平均約25%的財政自給率來講,若非完善轉(zhuǎn)移支付制度,若非明確事權(quán)與支出責任的匹配,是難以承受民生支出保障重負的。因此,要按照“外部性”、“信息處理復(fù)雜性”和“激勵相容”的原則,合理確定縣級財政的事權(quán)與支出責任,以改善民生為出發(fā)點和落腳點,以區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平和財力可能為基礎(chǔ),明確界定基本民生保障的范圍,制定切實可行、可持續(xù)保障的支出標準,將縣級財政的民生支出保障法定化,并給予足以覆蓋基本民生支出的財力保障(轉(zhuǎn)移支付),健全基本公共服務(wù)體系,建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府就能落到實處。

[1]馬國賢.中國公共支出與預(yù)算政策〔M〕.上海:上海財經(jīng)大學(xué)出版社,2011.

[2]遼寧省財政科研所課題組.財政民生支出指標框架體系研究〔J〕.科研要報,2011(09).

[3]王貴平.社會保障支出中的財政責任應(yīng)把握好的幾個辯證關(guān)系〔J〕.決策參考,2016(16).

◇作者信息:甘肅省財政科學(xué)研究所

◇責任編輯:劉家慶

◇責任校對:劉家慶

F8

:A

:1004-6070(2017)04-0005-07