流通商主導的供應鏈動態聯盟信息匹對機制分析

劉帆

內容摘要:供應鏈動態聯盟是一種基于非正式契約的不完全市場交易方式,在快速發展的信息技術條件下,動態聯盟可以推動供應鏈中生產和流通領域的交流與互動。在消費市場需求主導與生產企業逐漸歸核化的背景下,動態聯盟中流通商的地位愈發凸顯。本文通過分析供應鏈動態聯盟的內涵及在流通商主導下的運作條件,進而深入探究流通商主導下供應鏈動態聯盟信息匹對的運行機制,由此提出流通聯盟商進行有效信息匹配的相關建議。

關鍵詞:流通商 供應鏈 動態聯盟 信息匹對 運行機制 改進建議

供應鏈動態聯盟的內涵及產生

(一)供應鏈動態聯盟的內涵

供應鏈動態聯盟又稱虛擬企業聯盟,一般是由一些相互獨立的企業,由市場機會驅動,以信息技術為紐帶結成的供應鏈成員聯盟。該聯盟處于市場和企業之間,企業在市場交易過程中具有內部化特征,與單個企業交易行為相比,多方結合的內部交易有較大差異。原因在于,供應鏈動態聯盟為一種虛擬組織形態,該形態交易主體以微觀企業為核心,利用信息交流平臺,在交易過程中有效協調了微觀企業流通成本。當供應鏈條運作之后,各項流通環節由供應鏈多個流通主體協作完成,若某一環節出現違約現象,聯盟規則會對違約企業進行制裁。因而,誠信履約是動態聯盟合作的必要條件,聯盟企業須遵守契約規定,才能保證聯盟高效實行。

供應鏈動態聯盟作為頂層狀態的企業關系,通過整合、利用優質資源,協調流通交易環節,有效降低供應鏈交易流通總成本,實現聯盟企業最大經濟價值。對優化供應鏈流通關系,提升成員利益產生巨大積極效應。并且,供應鏈動態聯盟成員間所建立的信息交流機制,可以實現信息共享與經濟價值轉移,降低產業鏈與供應鏈流通成本。供應鏈動態聯盟通過現代信息共享,對各成員企業市場行為進行協調,實現產品和服務的高效流通,提高消費者滿意度。可見,供應鏈動態聯盟對于提高競爭力和效益、每個成員企業受益都起到積極作用。

(二)供應鏈動態聯盟的產生過程

在商品流通過程中,各類流通組織為拓寬收益模式,以信息協調形成一體化服務網鏈,即供應鏈動態聯盟。在市場流通需求主導下,供應鏈動態聯盟產生過程分為以下幾方面:一方面,生產商研發生產產品日趨同質化,若要獲得超額利潤,需要對市場消費需求進行深度了解,在此基礎上運用創新思維,不斷開拓產品,形成產品差異化特性。另一方面,隨著專業化分工程度加深,傳統生產企業自建分銷渠道,集生產、批發、銷售等一體化模式已不適應現代化市場需求。并且,專業化訂制生產,減少了流通交易成本,呈現小型化與歸核化趨勢,急需信息共享機制聯動的供應鏈聯盟出現。此外,供應鏈動態聯盟的產生,打破了完全市場交易成本高的缺陷。通過固定契約形成聯盟組織,獲得暫時不完全市場交易。即當經營目標轉移、實現之后,聯盟隨之解散并會重新組合,進一步降低背叛契約風險及交易成本。

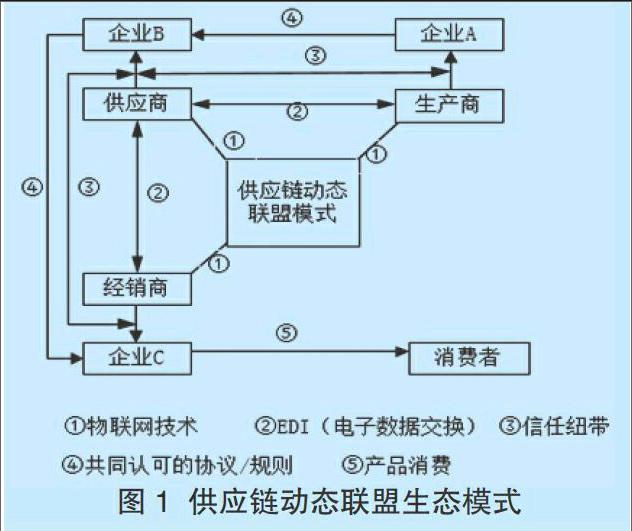

具體來說,供應鏈動態聯盟形成過程如圖1所示,從生產到終端消費共計五部分組成。在所形成的供應鏈動態聯盟中,互聯網技術①為基礎,生產、流通企業利用該技術獲取需求信息并及時處理,后續顧客通過集成的因特網得到供應信息,使供應鏈聯盟企業以低成本進行實時信息交流,為優化企業交易開展協商奠定了基礎。供應鏈動態聯盟企業采用②EDI(電子數據交換),以此實現流通主體之間信息集成。其中,③信任關系的建立與發展,為實現該聯盟組建的重要基礎。在供應鏈聯盟實施之初,成員企業之間合作與維持關系,更多依靠相互之間的協議(規則)。隨著博弈過程中交往加深,聯盟成員之間信任關系與日俱增,彼此信任關系逐漸取代可信威脅,將會成為供應鏈聯盟企業之間的聯系紐帶。以信息技術為基礎,信任紐帶為根基,并將共同認可的協議或規則④應用于供應鏈聯盟企業,并且這一協議或規則可以為遵守者帶來巨大利益。由此,客觀上在協議或規則框架下,企業聯盟組織會有更大的經濟效益及價值增值。供應鏈及其聯盟成員之間相互交易費用低于市場協調機制,使得交易障礙減少,交易規模進一步擴大,相應增加聯盟企業成員利益,縮減最終流通成本,終端消費者可以享受低價產品帶來的優惠。

供應鏈動態聯盟在流通商中運作的條件及信息匹配意義

(一)供應鏈動態聯盟運作條件

供應鏈動態聯盟涵蓋非正式契約成員,不可避免存在違約等其它道德風險。供應鏈動態聯盟組織成員間采取軟約束契約方式,由于此契約關系缺乏完整性、穩定性等因素,導致合作中的背離風險較大。若對合作的背離性風險進行風險管控,將耗費內部資金。因此,此類非正式動態聯盟契約制定明確的懲罰制度,一旦發生聯盟成員背離組織的事情,將立即驅趕出組織。交易內部化節約的邊際成本和增加的內部管理成本之間的均衡狀態,決定供應鏈動態聯盟的邊界,流通組織、生產、消費在兩者達到均衡狀態時能處于平衡狀態。因此,相比傳統的科層組織結構市場,供應鏈動態聯盟能通過邊界活動的組織,促進市場流動的協調性,可以有效降低生產成本與交易費用,推動流通生產效率。綜上可知,契約機制與誠信是供應鏈在流通商中運作的必要條件。

(二)供應鏈動態聯盟進行信息匹配的意義

其一,促進生產者產品與消費者功能匹配的有效實現。借助現代化信息技術系統,通過電子交易方式,提高流通商對生產者產品與消費者需求的信息匹配效率。其二,推動企業創新理念升級。信息匹配的實現降低聯盟成員交易費用,生產企業逐漸由追求規模擴張轉向注重企業生產,擴大外包業務,更有利于企業與流通商聯盟戰略的形成。其三,有利于降低流通商成本。信息的高度匹配減少了流通環節,提高流通效率,有利于降低流通商功能實現的成本,同時促進生產者的產品創新力度,極大地滿足消費者需求。

流通商主導下供應鏈動態聯盟進行信息匹對的機理

在流通商主導的供應鏈動態聯盟中,供應鏈聯盟的盟主企業與其它企業簽訂契約,采用信息資源共享的方式,可以充分降低短期內庫存量、縮減單位物流成本,從而實現供應鏈高效管理。

(一)流通商主導下供應鏈動態聯盟信息匹對的方式

直接匹對。直接匹對是指生產商通過自建銷售渠道,與消費者進行匹對。生產者可以將產品信息通過網絡展示,與消費者直接交流,也能通過社交網站發布調查問卷,進一步了解消費者的個性化需求信息。雖然流通商能夠通過確定廠商產品和消費者需求,進而構建信息匹對網絡。然而,如果供需雙方均不需要借助流通渠道進行間接信息匹配,或者流通商自身無法完成供需匹對,那么生產者將選擇內部化手段,自建流通渠道,實現與消費者匹對。可以定期為潛在客戶群體發送電子郵件,推送新產品及促銷活動等信息,同時附上真實的消費者反饋,這樣商品信息得以真實披露。這不僅能夠獲取到消費需求信息,而且根據消費者的反饋,生產商可以對產品進行改進。需要注意的是,直接信息匹對投入成本較高,且成功匹對的概率不確定。

間接匹對。間接匹對是指生產者的產品通過流通商網絡主導得以匹對,進而到達消費者手中。為防止有聯盟成員違背合約,流通商主導的供應鏈動態聯盟對全部生產者和消費者需求信息進行控制。在通常情況下,生產者為降低產品同質性,需要不斷研發新產品,沒有多余時間及精力進行零售,所以會選擇借助流通商實現信息匹對。通過流通商購買產品的消費者目標較明確,樣本也較可靠。并且,在間接匹對的過程中,流通商向供需雙方提供構建的網絡信息,供需雙方由此估計匹對成功的概率。通過持續完善流通企業間合作共享關系,培育價值鏈的整體優勢,并向更高級價值鏈演進。一方面,消費者在流通商構建的網絡平臺發布自己所需的供求信息,平臺使用智能的信息識別系統自動判斷用戶的信息成分,從而為用戶匹配與用戶需求相同的信息;另一方面,當生產者產品差異性較小時,生產者需要通過流通商網絡與消費者需求才能實現匹對。流通商主導的供應鏈動態聯盟具備完善的契約,既可以保證各個環節的利潤,又有利于成員之間的監督和懲治。

(二)流通商下供應鏈聯盟信息匹對的利潤產生與分配

供應鏈動態聯盟運作效率受信息匹對程度的影響較大, 其中信息技術的發達程度決定了流通商的利潤變化。具體而言,在流通商主導的間接信息匹對方式下,供應鏈聯盟的利潤產生與分配如下:

在既定信息成本水平下,將j方所分配的收益額定義為αj(i),i為信息成本,j={F,C,B},其中F為生產商,C為消費者,B為流通商,從而得出以下公式:

假定F與C的價格協商能力一致,則雙方所得收益相等,即αF(i)=αC(i)=αB(i),由此在進行信息匹對時,B收益從內部產生。B控制范圍內的商品營銷網絡規模大小,即PF與PC,決定了完成F與C成功匹對的概率。當收益份額均衡時,B所構建網絡能匹對的F和C比例相等,即PF=PC=P,此時匹對成功的期望概率最大。

假定V是B最后完成的F與C間接匹對的共同利潤,其中B利潤既是C的支付收入,又是共享F的超額利潤。通過網絡能夠成功匹對的最小概率為min{PF,PC},最大概率為max{PF+PC-1,0},期望概率為PFPC。在間接匹配形式下,V為F與B所共享,且包括C所獲得的福利。

F可能以q(i)為機會與C實現直接匹配,進而獲得的期望聯合收益為(1-i)V。將F和C所在聯合收益比例分別用αF和αC表示,αF+αC=1。假定F與C的討價還價能力相等,并均分二者聯合收益,即αF+αC=1。在直接匹配條件下,將F與C獲得的收益分別用EdmΠF和EdmΠC表示,即為:

F與C分別可以來自B所構建的聯盟或銷售網絡內部與外部,網絡內由In表示,網絡外由Ou表示,F與C所組成的信息匹對存在四種可能性,分別為(FIn,CIn)、(FIn,COu)、(FOu,COu)、(FOu,CIn)。(FIn,CIn)表示F和C均來自聯盟或者網絡內部,此時F和C獲得收益或福利為1/2V(1-αB(i));(FOu,COu)表示F和C均來自網絡外部,匹對發生的概率為(1-p)2,F與C獲得的期望收益為1/2q(i)V;(FOu,CIn)表示F來自聯盟外部,C在B的銷售網絡內部,即契約違背存在,B繼續尋找聯盟外的合作伙伴,則匹對概率為p(1-p),F和C獲得的期望收益為1/2q(i)V;(FIn,COu)表示F來自聯盟內部,C來自生產網絡外部,B需重新構建銷售網絡,則匹對概率為p(1-p),F與C獲得的期望收益或福利為1/2q(i)V。因此,在給定網絡規模p的條件下,F與C的期望收益為:

上式中,信息成本的臨界水平為i,此水平下E(ΠB/P=1)≥0。表明均衡時,F既可通過自建銷售渠道方式,直接與C信息匹對,又可以借助B的動態聯盟,進行與C進行間接信息匹對。因此,在0≤i

從上述研究結果發現,在信息成本轉變過程中存在一種臨界數值i,其隨著V提高而轉變成小,隨F轉變小而變成小,在i臨界值之下,B的期望利潤無。當信息成本超出臨界值時,B主動創建動態型聯盟與擴展營銷網絡能獲取利潤,且網絡包含全部顧客與生產者,所有流通交易均是憑借B間接匹配。

隨F聯系C的相應信息費用降低,減少B贏取的效益。如果供應鏈動態聯盟信息費用減少到低于i時,且B沒有擔任該角色,B主導的供應鏈動態聯盟不可能存在。i水平小于信息費用之下,B會通過創立動態聯盟,促使信息匹對值增加,完成信息匹配機會,匹對值即為1,C和F贏得整個福利的i部分。在信息費用完全低至小于i水平下時,無需B創立供應鏈動態聯盟,交易匹對值將順著直接的匹配口徑實行,在i處產生跳躍。這一結果表示更新了信息技術,交易匹對值隨之降低。其主要原因是由于B主導的供應鏈動態聯盟信息尚未完整狀況之下,顧客和生產者通過直接探尋完成相應匹對;這一過程中可能發生探尋費用,造成臨界值領域的全部利潤被失去。隨著B主導的供應鏈動態聯盟信息成本臨界值的減少,所有失去的利潤部分,也逐步降低,不斷增多交易的匹對值。

結論與建議

依據上述深入分析可知,信息成本高低影響著供應鏈動態聯盟構建,及其運作效率的提升。其中,流通商利潤變化基本取決于信息技術成熟與否。因而,在物聯網技術迅猛發展的當前, 信息成本成為決定流通商主導的供應鏈聯盟運作效率的最大要素之一。目前,流通商與制造商有著共同訴求,即建立供應鏈聯盟動態模式,據此可以快速應對消費需求與市場。動態聯盟的建立是以信息技術不斷更新升級為基礎條件,若從真正意義上達到風險共擔、利益共享的雙贏局面,必須注重信息共享,加快生產與消費需求信息的匹配速度。可見,在商貿流通業發展過程中,流通商應保持動態供應鏈聯盟中的主導作用,增強相應的技術水平,進行生產商產品研發和消費者需求信息的匹配,以形成較為完善的產業鏈。機會主義風險還存在于以信息共享為基礎的供應鏈動態聯盟中,應利用契約懲罰機制及市場體制來規制違約行為。

當前,流通商主導的供應鏈聯盟發展存在較多瓶頸,如成員間信任不足、信息匹配效率低、聯盟規模小等問題。為提高流通聯盟商進行信息匹配的有效率,提出如下改進建議:

第一,加強流通信息化建設,提高信息匹配效率。應將信息化建設作為現代流通產業發展的重要戰略,對其進行引導與規劃,促進信息、物流與營銷網絡的相互融合。我國應加大流通信息技術的創新與研發力度,不斷擴大現代信息系統,如云計算、互聯網、物聯網、全球定位系統、地理信息系統等的使用范圍。同時,大力建設流通公共信息網絡服務平臺,實現各類流通信息資源的共享與利用率提升。此外,我國應鼓勵、支持與引導流通商與信息服務商和供應商合作,并不斷創新和推廣適應現代流通企業需求的信息化方案;合理運用現代信息管理技術,提高流通各環節的訂單、采購、倉儲與運輸管理水平。

第二,擴張流通商聯盟規模,擴大信息交流量。我國應根據流通商品規模的層次,不斷擴張流通聯盟規模,如拓展商品流通企業規模、商品流通組織規模和商品流通產業規模。提升商品流通企業規模水平、商品流通組織規模水平等,商品流通企業組織應聯合與集中于同一地區范圍內,如商業中心區與商業街。進一步增強交通、通訊業的發展,加強城市的輻射力和凝聚力,促使成為某一區域內經濟活動的中心。流通商應在資金、人員、購銷、技術等方面積極協作組合,從而促進流通業內部分工、專業化和協作發展,增強企業之間的依賴性和相互制約。不同地區范圍內許多個別、分散、規模較小的企業,應按照商品流通發展的客觀要求,在資金、人員以及購銷等方面加強協作,從而表現為聯合規模和增多流通商之間的信息交流數量。另外,流通商應不斷擴大勞動力數量、主要流通資料數量、流通的商品量和勞務量,加大信息交流量。

第三,完善信用機制,促進供應鏈上各成員企業間的長遠合作。在信息技術高速發展的背景下,供應鏈動態聯盟往往涉及多個企業,共同組成價值鏈,此時成員企業間能否有效地協調合作是聯盟實現價值最大化的關鍵。現階段,誠信是企業合作的基礎,更關系到價值鏈運行的穩定性。然而,信用機制的完善需要政府、企業、消費者的共同努力。因此,應該以政府為主導,通過借助多媒體宣傳等手段,加強社會誠信的普及范圍,著力提升廠商、流通商和消費者的信用意識;政府各相關部門應該加強信息溝通,健全與完善法律法規,使違背信用制度的企業、社會公眾受到嚴懲。同時,物流行業協會應該發揮引導作用,制定相應的信用制度體系,規范成員企業的業務行為,引導企業間的誠信合作,從而形成合作雙贏的利益鏈,促進流通商主導的供應鏈動態聯盟有效實現。

參考文獻:

1.汪洋,劉厲兵.流通商主導的供應鏈動態聯盟信息匹對機理[J].商業研究,2009(11)

2.艾超,謝忠.協作在供應鏈管理價值創造中的關鍵作用[J].中國流通經濟,2013(8)

3.王麗.傳統國有商貿流通企業商業模式創新研究—基于供應鏈管理的視角[J].現代商貿工業,2011(7)

4.汪洋.信息化條件下流通商主導的供應鏈動態聯盟[J].蘭州學刊,2008(11)

5.丁寧.流通商主導的供應鏈戰略聯盟與價值鏈創新[J].商業經濟與管理,2014(2)

6.高彩云.淺析現代流通企業核心競爭力的提升—從產業鏈戰略聯盟的角度進行分析[J].經濟論壇,2007(1)

7.謝莉娟.流通商主導供應鏈模式及其實現—相似流通渠道比較轉化視角[J].經濟理論與經濟管理,2013(7)

8.徐可,何楨,王瑞.供應鏈關系質量與企業創新價值鏈—知識螺旋和供應鏈整合的作用[J].南開管理評論,2015(1)

9.張勇,毛克貞.現代供應鏈戰略聯盟構建問題的研究[J].經濟研究導刊,2010(24)

10.譚丹.集成化農產品綠色供應鏈動態聯盟的利益分配機制構建[J].商業經濟研究,2015(32)