甘肅省定西黨參灰霉病調查及田間藥劑防治

陳書珍

(甘肅省定西市岷縣農技站,甘肅 岷縣 748400)

甘肅省定西黨參灰霉病調查及田間藥劑防治

陳書珍

(甘肅省定西市岷縣農技站,甘肅 岷縣 748400)

2013~2016年在甘肅省岷縣、漳縣、臨洮及宕昌地區黨參田間調查了黨參灰霉病發生狀況及為害程度,并在岷縣梅川鎮本路村進行了黨參灰霉病藥效防治試驗。黨參癥狀表現為葉片、莖蔓、殘花和花托大片軟腐,上生灰褐色霉層;菌絲褐色,粗壯,分生孢子梗直,有分枝;分生孢子橢圓形、長橢圓形,無色至淡褐色,單胞(9.2~15.6)μm×(6.1~9.8)μm(平均11.5 μm×7.3 μm)。引起黨參灰霉病的病原為灰葡萄孢(Botrytiscinerea)。該病5月下旬開始發病,一年中6月底和9月2個發病高峰,低溫、多雨,植株密集、低洼處發生較重。通過田間藥劑防治試驗,施用10%苯醚甲環唑650倍液和40%嘧霉胺650倍液進行交替防治,效果理想。

黨參;灰霉病;病原鑒定;病害防治

黨參(Codonopsispilosula)為桔梗科多年生草質藤本植物,以其干燥根入藥,性平、味甘,有補中益氣、健脾強身、養血生津之功效[1]。現代藥理研究報道,黨參具有增強免疫力、擴張血管、抗潰瘍、降壓、增強造血功能等作用[2];同時為高效、低毒、低殘留,具有增強免疫作用的中草藥飼料添加劑,在我國養殖業中有一定的應用[3-4]。我國黨參資源豐富,由于其適宜多樣的生態環境,在山地、林緣、灌叢均可生長,在我國東北、華北及西北等各省均有分布[5-7],隨著黨參市場需求量的逐年增大,野生資源逐漸匱乏,現其多為人工種植。甘肅省是黨參的著名產區,也是我國黨參的分布中心,定西、天水、隴南等地均有種植,約占全國總產量的60%[8]。2015年調查中甘肅省定西黨參種植面積3.2萬hm2,中藥材種植收入已占人均收入的30%~60%。但隨著種植面積的逐漸增大,黨參病害亦發生嚴重,據報道,我國黨參病害主要有8種,分別為鏈格孢葉斑病(Alternariaalternate)[9]、銹病(Pucciniacampanumeae),立枯病(Rhizoctoniasolani)、紫紋羽病(Helicobasidiummompa)[10-13],斑枯病(Septoriacodonopsidis)、白粉病(Sphaerothecacodonopisi)、灰霉病(Botrytiscinerea)和根腐病(Fusariumoxysporiums)[14]。在重慶巫山、巫溪、奉節、南川等地的黨參銹病和甘肅省渭源、漳縣、岷縣、臨洮及蘭州等地的黨參白粉病,發病率均為100%,嚴重度2~3級,是我國黨參生產中的主要病害。黨參灰霉病是2009年甘肅省發現的新病害,王艷等[15]對其癥狀及病原進行了報道,目前,對該病害的發生規律以及防治藥劑均無研究報道。因此,筆者對甘肅省定西地區以及隴南的宕昌等地黨參灰霉病的癥狀,病原形態,發生規律以及防治藥劑進行了較系統的研究,旨在為黨參灰霉病的綜合防治提供科學依據。

1 材料和方法

1.1 調查時間和地點

2013~2016年在甘肅岷縣、漳縣、渭源、臨洮及宕昌等地區黨參田塊分別于6~9月調查黨參灰霉病發生狀況及為害程度,并描述癥狀,采集典型病樣品,拍照。

1.2 病原鑒定

對采集的標本描述其癥狀,鏡檢病原形態,測定50個孢子的大小。根據癥狀特點、病原形態、孢子大小參照有關資料進行鑒定[10,16]。

1.3 發病規律調查

試驗區設在岷縣梅川鎮車路村,在5~9月的每月中旬分別調查發病狀況,根據田間發生情況確定在當地的發病規律。

1.4 田間藥效試驗

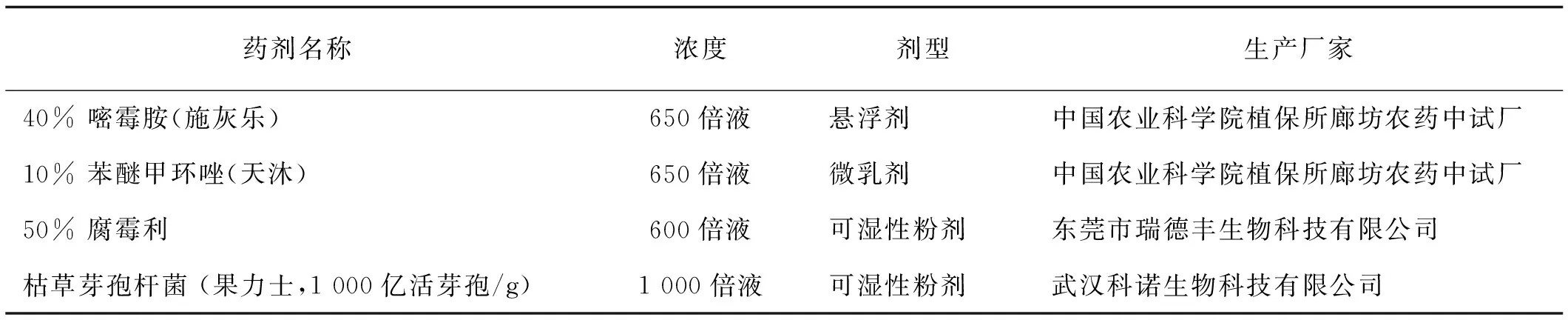

1.4.1 供試藥劑 試驗選用4種藥劑,其中,3種化學農藥和1種生物農藥,各藥劑相關信息(表1)。

1.4.2 試驗地概況 試驗地設在岷縣梅川鎮車路村,位于岷縣縣城東北部,距縣城30 km,N 34°32′32″,E 104°07′52″,海拔2 556 m,年均氣溫6.5℃,年降水量587 mm,無霜期125~130 d。試驗地為梯田地,土壤為黃綿土,土層深厚,肥力中等,0~20 cm耕層有機質28.2 g/kg,全氮0.73 g/kg,速效鉀153 mg/kg,有效磷47.4 mg/kg,pH 7.8。占地面積約0.16 hm2,種植一年生黨參苗,地肥管理一致,管理水平較好,黨參灰霉病發病均勻,試驗前未施任何殺菌劑,每次施藥后24 h為晴天。

1.4.3 試驗方法 試驗地共設15個小區,小區面積90 m2(6 m×15 m)。每種藥劑設1個濃度,每濃度3個重復及清水對照。每小區用藥量按每667 m2用50 kg水換算成倍液。于2014年8月下旬開始噴藥,間隔8~10 d連續噴藥3次后進行調查,調查采用“Z”字型5點取樣法,每點調查6株,每株取上中下部共10片葉,即每小區共300片葉。

表1 供試藥劑相關信息Table 1 Tested fungicides

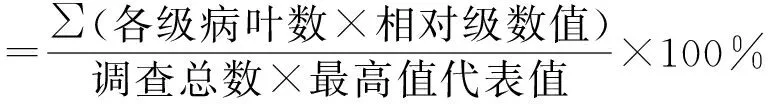

1.4.4 數據統計 利用EXCEL按以下公式計算出各處理的病情指數和防治效果,所有計算結果保留小數點后兩位。用SPSS數據處理系統對試驗結果進行分析,采用鄧肯新復極差檢驗(DMRT)法。

式中: CK1為空白對照區施藥后病情指數; PT1為藥劑處理區施藥后病情指數。

1.4.5 病級分級標準 參照文獻[17]蔬菜灰霉病的病制定分級標準,以葉片為單位。

0級:無病斑;1級:病斑面積占整片葉面積的5%

以下;3級:病斑面積占整片葉面積的6%~10%;5級:病斑面積占整片葉面積的11%~25%;7級:病斑面積占整片葉面積的26%~50%;9級:病斑面積占整片葉面積的50%以上。

2 結果與分析

2.1 癥狀與為害

2013年調查了岷縣、漳縣、渭源、臨洮及宕昌地區黨參灰霉病均有發生,此后調查的不同年份不同種植區為害程度各有差異,陰濕地發病率高達80.0%~100.0%。而2016年病害發生較輕,僅零星發生。此病主要為害葉片、莖蔓、殘花和花托。首先為害靠近地

面隱蔽的葉片、莖蔓,莖葉受害后出現大片軟腐,明顯可見灰褐色霉層。在殘花及花托的尖端產生淡褐色至灰褐色不規則形病斑,其上產生灰褐色及褐色絨狀霉層(圖1)。

2.2 病原

通過鏡檢該菌菌絲褐色,有隔,粗壯,粗14.5~17.8 μm。分生孢子梗直,有分枝,深褐色。分生孢子橢圓形、長橢圓形,無色至淡褐色,單胞(9.2~15.6)μm×(6.1~9.8)μm(平均11.5 μm×7.3 μm)。依據特征,查閱相關資料[16],初步確定病原菌為真菌界葡萄孢屬灰葡萄孢(Botrytiscinerea)。

2.3 田間發病規律

據觀察該病害在5月下旬開始發病,一直到6月底出現發病高峰,7月上旬至8月氣溫升高,病害減輕,進入9月氣溫轉涼,雨水多時又發病加重,出現第2個發病高峰。2013年,發病嚴重的地塊在第1個發病高峰期后,全部田間就出現點片枯死,在第2個高峰后的9月底,幾乎全部田間枯死。一般低溫、多雨,植株密集、低洼處發生較重。

2.4 藥劑防治

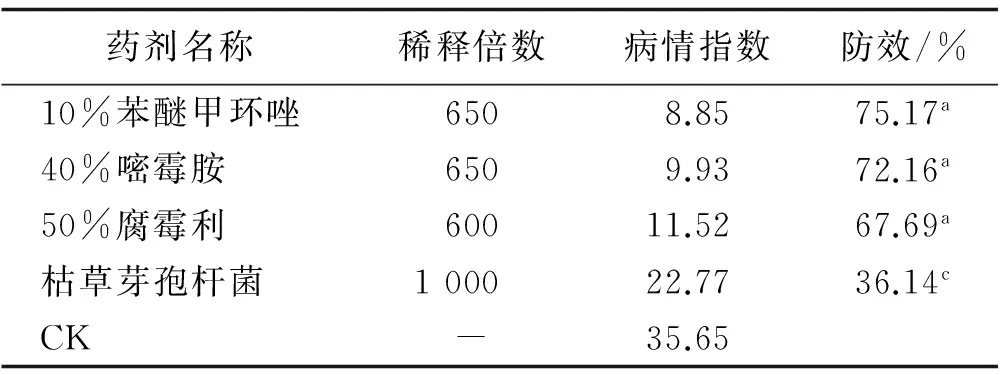

通過連續用藥3次防治后,所用藥劑對黨參灰霉病均表現出一定的防治效果,其中10%苯醚甲環唑650倍液和40%嘧霉胺650倍液防治效果顯著,防效達72%以上,方差分析達顯著水平,其次為50%腐霉利600倍液,防效為67.69%,而枯草芽孢桿菌1000倍液防治效果相對較差,防效僅有36.14%(表2)。

表2 2014年黨參灰霉病藥效試驗結果Table 2 Control effect of fungicides in 2014

注:同列不同小寫字母表示差異顯著(P<0.05)

3 討論

3.1 黨參新病害-灰霉病

灰霉菌(無性態Botrytiscinerea;有性態Botryotiniafuckeliana)屬半知菌類葡萄孢屬真菌,寄主范圍極其廣泛,可侵染400多種植物[16],能夠侵染葡萄、黃瓜、番茄、草莓、蘭花等多種蔬菜、水果和花卉引起灰霉病,是植物生產上的一種重要的病原菌。藥用植物灰霉病的發生及防治在我國也有不少報道[18-20],但筆者首次對黨參灰霉病的發生規律與防治藥劑進行研究報道,為黨參綠色生產提供了科學依據。

3.2 黨參灰霉病的發生與防治

灰霉病菌在低溫條件下也可生長,產生大量的灰色分生孢子進行傳播,具有潛伏侵染和低溫致病性的特點[21-22 ]。因此,黨參灰霉病在低溫、陰雨、多霧、露時病害發生嚴重。甘肅省黨參主產區岷縣、漳縣、渭源、臨洮及宕昌等地的高寒陰濕地區,氣溫較低,陰濕多雨,而且黨參是纏繞草本植物,長1 m以上,植株生長后期藤莖纏繞在一起,造成地面通透性極差,不僅造成下部葉片光合作用減弱,而且為灰霉病的發生滋生了良好條件。因此,建議生產中有條件的區域,采用搭架立體栽培模式[23],通過搭架,不僅有利通風透光,促進植株生長健壯,而且可以減輕灰霉病的發生。另外,收獲后及時清除病組織,減少初侵染來源,病害發生后可選擇苯醚甲環唑等低毒高效殺菌劑進行防治,以防止病害擴展蔓延。

4 結論

試驗研究并確定黨參灰霉病病原為灰葡萄孢(BotrytiscinereaPers.)。該病在5月下旬開始發病,6月底和9月份為病害的兩個發病高峰;低溫、多雨,植株密集、低洼處發生較重。建議在生產種植中施用10%苯醚甲環唑650倍液和40%嘧霉胺650倍液進行交替防治。本研究首次對甘肅省黨參灰霉病的發生規律與防治藥劑進行研究報道,為黨參綠色生產提供了科學依據。

[1] 國家藥典編委會.中華人民共和國藥典[S].北京:化學工業出版社,2005.

[2] 曾令紅.黨參研究進展[J].黑龍江科技信息,2016(19):121.

[3] 任宏遠,張兆旺,龐鶴鳴,等.中草藥飼料添加劑營養成分研究與利用[J].畜牧獸醫雜志,2015(3):39-41.

[4] 朱南山,李麗立,張彬.黨參的生物學功能及其應用前景[J].飼料工業,2006,27(20):57-58.

[5] 畢紅艷,張麗萍,陳震,等.藥用黨參種質資源研究與開發利用概況[J].中國中藥雜志,2008,33(5):590-594.

[6] 張向東,高建平,曹鈴亞,等.中藥黨參資源及生產現狀[J].中華中醫藥學刊,2013,31(3):496-498.

[7] 文旭.中藥材、中成藥的純凈度考察問題[J].云南中醫學院學報,1997,20(1):13-15.

[8] 宋平順,丁永輝,趙建邦,等.甘肅省中藥材資源現狀與發展建議[J].甘肅農業科技,2012(11):49-51.

[9] 張天宇.中國真菌志 (第十六卷)鏈格孢屬[M].北京:科學出版社,2003.

[10] 戴芳瀾.中國真菌總匯[M].北京:科學技術出版社,1979.

[11] 韓金生.中國藥用植物病害[M].長春:吉林科學技術出版社,1994.

[12] 陸家云.藥用植物病害[M].北京:中國農業出版社,1995.

[13] 余中蓮,雷美艷,蒲盛才,等.重慶黨參真菌病害種類調查及病原鑒定[J].中藥材,2015(6):1119-1122.

[14] 陳秀蓉.甘肅省藥用植物真菌病害及其防治[M].北京:科學出版社,2015.

[15] 王艷,陳秀蓉,王引權,等.甘肅省黨參病害種類調查及病原鑒定[J].山西農業科學,2011,39(8):866-868.

[16] 張中義.中國真菌志第二十六卷:葡萄孢屬柱隔孢屬[M].北京:科學出版社,2006.

[17] 中華人民共和國國家標準農藥田間藥效試驗準則(一)[M].國家質量技術監督局,2000.

[18] 張新燕,劉海光,趙淑珍,等.黃芩灰霉病發生規律及藥效試驗[J].北方園藝,2010(13):209-211.

[19] 趙永根.貝母灰霉病發生特點與綜合防治技術的研究[J].現代中藥研究與實踐,2007,21(4):8-9.

[20] 王艷,陳秀蓉,李應東.甘肅省大黃病害調查與病原鑒定[J].中國中藥雜志,2009,34(8):953-956.

[20] 許玲,張晟瑜,王奕文,等.灰霉菌 (Botrytiscinerea)采后致病性研究[J].植物病理學報,2006,36(1):74-79.

[21] 孫秀蘭,楊婷婷,哈尹昕.果蔬中灰霉菌的快速檢測[J].安徽農業科學,2007,35(28):8803-8804.

[22] 蔡子平,王國祥,王宏霞,等.搭架栽培對黨參種子產量及質量的影響[J].甘肅農業科技,2016(11):29-31.

Survey and control on grey mould inCodonopsispilosulain Dingxi of Gansu Province

CHEN Shu-zhen

(DingxiAgriculturalTechnologyExtensionStation,Dingxi748400,China)

Grey mould inCodonopsispilosulaoften occurred in the main production area in Dingxi of Gansu Province.The typical symptom was soft rot on leaf,vine,flower and receptacle.Its mycelium was brown and thick;conidiophore straight,branched;conidia ellipse to long elliptical,hyaline to light brown,single-celled,9.2 to 15.6 μm×6.1 to 9.8 μm(mean=11.5 μm×7.3 μm)in size.The pathogen was identified asBotrytiscinereaby morphological characteristics.The disease initially occurs in field in May,morbidity peak was in the last ten days of June and September.The disease is severe under rainy,low temperature conditions,and more heavily in high plant density and ground close areas.10% difenoconazole or 40% pyrimethanil by 650 dilution were suggested to controlCodonopsisgrey mould.

Codonopsispilosula;grey mould;pathogen identification;disease control

2017-01-04;

2017-02-14

甘肅農業大學自列項目(GSAU-ZL-2015-014)和科技惠民計劃(2013Gs620101)資助

陳書珍(1964-),男,甘肅岷縣人,高級農藝師。 E-mail:gsmxcsz@163.com

S 435.67

A

1009-5500(2017)02-0094-04