全人,從美術教育中發展出來

——記杭州幼兒園玩美課程實踐

特約記者_方程

全人,從美術教育中發展出來

——記杭州幼兒園玩美課程實踐

特約記者_方程

杭州是個雅致的城市,市中心有山有水,人在鬧市里也能尋到一份靜謐。走在大街小巷,總能于細小之處感受到美與藝術。幼兒園也不例外。談到幼兒教育,不得不提及引領浙江省幼兒園藝術教育發展的人物——呂耀堅教授。在前不久由四川省陶研會組織的杭州觀摩學習活動中,我們跟隨呂教授的腳步走進杭州幼兒園,去看他們的藝術教育實踐如何發展出全人的概念。

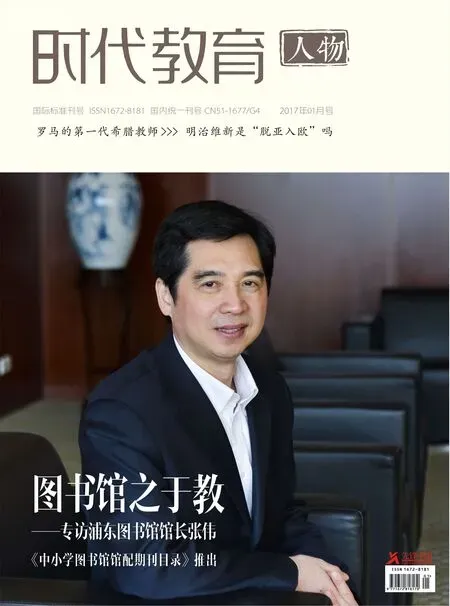

呂耀堅浙江省學前教育研究會副秘書長,浙江師范大學幼師學院學前教育系主任,教授,碩士生導師。專注學前兒童藝術教育與家庭教育研究。著有《兒童美術創作》《幼兒藝術教育活動設計與指導》《學前兒童藝術教育》《學前兒童美術教育活動與指導》等。

先來看一所幼兒園

杭州市萬家星城幼兒園是一所年輕的幼兒園,但它的發展步伐就像坐上了直升機。

呂耀堅教授的美術工作坊就設立在萬家星城幼兒園內。

“幼兒園專注于‘玩?美’課程體系的打造,以多元發展為目標的活動設計,以學習品質為主旨的教師指導,在看似松散的環境中,激發孩子們的創作興趣,更由興趣走向了專業。”這句話一點都不夸張,走進他們創設的九個藝術場館,你就能有直觀感受。

瀝粉館,調制區的孩子們正在制作瀝粉材料,比例的調和、均勻的攪拌、顏色的融合……這些困難需要孩子自己探索解決,并在斗笠上、畫板上創作出美麗的圖案。

扎染館里,孩子們化身小小民俗家,系著圍裙和白袖套,分區域忙碌著。扎布、夾布、染布,大家有條不紊。教室里全是孩子們自己扎染出的布匹、綢傘。

石玩館設在一個走道,原來不起眼的石頭,通過拼貼、涂色、添畫也能變成一幅畫呢。

童印館中,描摹、雕刻、再印刷,一枚方印在孩子們的手下漸漸成型,這感覺真是奇妙極了。

繡藝館中播放著優雅的音樂,這里不止有女生,還有很多男孩子!在布上繡花,在傘上繡畫。無論是穿針還是走針,孩子們都做得很熟練,讓大人不禁汗顏。

泥塑館中,從陶土開始做起,揉捏、混合,再上色、烘干,最后才到達制作的那一步。

紙繩館里,那些柔韌的繩子都是皺紋紙搓成,然后用來編織;布藝館中,孩子們利用零碎的布料,按照自己的計劃制作物品,有的孩子在做一件小衣服,有的孩子在做一件裝飾品。

木藝館,鋸子、打孔機、熱熔膠、釘子……這里應有盡有。

幼兒園有工作坊并不特別,但這些工作坊不再像娃娃家般秀氣,而是真正手藝人的地方!大家玩的都是真的材料、真的工具,做真的事情。每個孩子都有自己的制作計劃,聚精會神地做著自己的事。

“理解萬歲”的前提是了解

“老師如果不理解孩子,其實孩子在幼兒園挺苦的。關鍵這個苦他自己還不知道苦在哪兒,有苦說不出才是最苦。”呂教授說。

鄢超云老師的《兒童樸素理論》中也說,兒童做的事都有自己的原因,而成人卻總習慣用自己的邏輯去判斷孩子的原因。我們都知道,老師一定不是有意與孩子過意不去的。為什么會這樣呢?因為不了解!

讓我們先來簡單了解一下兒童繪畫的特點吧。

避免重疊。畫很多人的場景時,如果老師沒有教過,在自然的情況下,幼兒園階段的孩子的畫中不太可能有重疊的人物出現。如果是縱列的一排,那必定是橫著在紙上畫一排。孩子的假設是:擋住了也要畫,如果不畫那個人就不存在了。那成人的假設是:擋住了可以不畫,不等于沒有。

再比如畫手指。剛開始孩子連手都不會畫,然后他開始會用兩根線當做手。再接著發展,孩子會添上若干條短線(那是手指),有可能還會在若干條短線的中間加一個圈圈,在圓圈四周畫滿短線,這就是傳說中著名的“太陽手”。這一圈手指頭,一數大概有十幾根,這就對應了孩子求全的特點。

于是就發生了這段有趣的對話。“這是什么呀?”“手呀。”“你畫了幾個手指頭?”孩子會一一對應的數:“畫了15個。”“那你自己手指有幾個呢?”“5個!”“那應該畫幾個手指呢?”孩子:“15個!”

因為這個時候孩子的繪畫是象征性的,他告訴我們那是手指,卻并沒說那到底是5個還是15個。也就是說,大人讓他數出15個是沒有意義的。到了5歲半以后,有些孩子畫好手指會數(但仍然畫15個),再過幾個月會邊畫邊數,這個時候他就一一對應了。這就是孩子自身特質的發展。

再比如孩子畫草,為什么喜歡1根3根5根9根的畫?因為對稱。小孩子對“對稱”的欣賞不是老師教的,是他生而就會的。

這個時候孩子的繪畫是象征性的,他告訴我們那是手指,卻并沒說那到底是5個還是15個。也就是說,大人讓他數出15個是沒有意義的。

呂教授建議幼兒園不要給孩子配備橡皮擦。因為這是給孩子暗示畫錯了可以擦,但兒童畫是沒有對錯之分的。

孩子有自己的發展節奏,放任他們自然生長也能具備能力,但成人科學合理的引導,能夠幫助孩子發展得更好。引導途徑有很多,只是我們今天討論的是美術這條途徑。

兒童美術教育,更多在“育人”

那么,究竟何謂學前兒童美術教育呢?

學前兒童美術教育是指教育者通過多種美術教育的通道(包括美術教學活動、美工區域活動、美術教育環境的創造等),注重在美術教育活動過程中整合多維度的教育機會,以促進學前兒童的興趣、習慣等方面初步發展為目的的美術教育活動。簡言之,美術教育的關鍵還是在教育,應該更多體現孩子們在美術中的學習。

呂教授更看重的是:“在美術教育活動的過程中,整合多維度的教育機會。也就是說在美術教育的過程中,把孩子們發展的機會尋找出來。”

在講評環節,老師很多時候都在評價孩子的作品(或者孩子自己講,或者老師講)。極少有老師會講講過程當中的某些事,并給予孩子一些肯定。有些孩子的作品不出彩,但過程很精彩,他的思考、表達和投入,是別人比不上的。如果只看作品,就只能看到這一天孩子發展的某一個小方面了。

在這時,工作坊的優勢就體現出來了。不同于集體教學,孩子在工作坊中會自得其樂。在完成一樣作品時,可以根據需求自由選擇工具、使用材料,嘗試那些從來沒有嘗試過的方法。這里,要求孩子有一個記錄。因為孩子每一次來不可能保證完整地完成整個流程,所以需要自己記錄。工作坊的角落里也會安置小盒子,用來儲存他們沒做完的東西。

而老師也需要以故事的形式記錄孩子們的發展。木工坊活動中,有一次裝釘子的盒子打翻了,釘子太多了實在不好撿,于是打翻盒子的孩子便提議第二天帶磁鐵來吸釘子。從此以后,裝釘子的盒子里就有了磁鐵。教師將這個故事記錄下來,可以發現孩子的探究,發現矛盾的解決、語言的發展等等。一線老師應該做的,就是專注于記錄孩子豐富多彩的故事,從故事中尋找孩子的發展。

將美術,特別是工作坊這一塊,界定為“為兒童提供的發展平臺”。不僅是美術領域的發展,而是基于領域整合的發展。這種整合不是為整合而整合,而是具有內在邏輯性。

利用美術特質,發展核心素養

幼兒園強調一日生活的各領域活動,都應為孩子的全面發展做出應有貢獻。呂教授常思考,美術教育能不能為孩子的全面發展做一點貢獻呢?

我們發現,通過美術特有的依托于材料的特性,更加能為孩子能力的發展,以及相應習慣的養成,提供一種方便,為我們解決這些“老大難”問題。

美術活動有大量的操作機會,一旦動手,那么材料工具就要攤開,一攤開勢必就會有收拾的步驟。孩子在美術活動中,把顏料掉地上、桌子上,便給他一塊抹布學著擦,孩子會很高興幫老師做事情。沒有第一次的亂糟糟就不可能有后面的好,所以老師要學會等待。工作坊要求所有老師無條件做到這一點。

曾發生過一個小插曲。在孩子們剛開始自己做紙漿的時候,一位保育員怨氣非常大,臉色總是不好。后來,孩子們慢慢養成習慣,東西掉地上孩子們會順手撿起來擦干凈。她開始跟孩子說:“沒關系,阿姨會拖的,你們做得很好。”老師說孩子好,不一定好,但一個原來有很多怨氣的人開始用這樣的語言和行動與孩子交流的時候,說明孩子是真的變好了。

呂教授提出了三個概念說明學前美術教育對兒童發展的意義:能力群(學習、認知、審美、社會性、探究、記錄能力、運動能力、自我管理能力、想象與創造力等);興趣群(以審美興趣提升為核心的興趣群);習慣群(學習習慣、衛生習慣、行為習慣等)。

不要驚訝,基于審美能力的培養,我們的確挖掘出其他能力發展的機會。

一提到運動能力,我們想到體育。但體育發展的都是大動作,如攀爬、跳躍……而通過美術活動能更多促進小動作的發展。繡藝館中的穿針引線,布藝館中的剪切粘貼,童印館中的雕刻等,哪一樣不是精細動作的挑戰。

將工作坊交給孩子,放手讓孩子去做,我們會看到孩子驚人的能力。工作坊并不要求孩子每天固定到同一個地方,但讓孩子做好規劃,那么他后續就會持續進入這個環境中工作了,因為有未完成的事情等待著他。孩子在自由的活動中其實也被約束著,這種約束力不是外力,而是自身的力量——這才是孩子需要的。

堅持、吃苦耐勞、認真……都可以在美術活動中完成,嘗試給出“真槍實彈”,嘗試相信孩子。剩下的,就是靜下心等待了。

孩子有一種安全的本能

在一次國外木工活動參觀中,有個孩子敲到了手指。很多老師會怎么做?一定是帶著他去醫務室,或幫孩子包好創可貼。可是這個外國老師沒有,她將創可貼遞給男孩后就離開了。男孩自己費力撕開,將手指包扎好,又繼續叮叮咚咚敲起來。

“我當時在想,他們國家的總人口遠遠低于我們國家,他們教育孩子自己解決問題,而我們是過度保護。在今后的發展中,如何提高國力呢?”于是,呂教授回來之后,對園長們說:“要弄就弄真家伙!”

繡花針、鋸子、釘錘……剛開始的時候他也很擔心孩子的安全,但觀察了很久發現,人都是趨利避害的,規避危險是一種本能。

呂耀堅做過這樣一個實驗。他問孩子們:“最近你們做布藝的時候,手沒扎過的孩子,舉手。”只有一個孩子舉手了。于是他給每個扎過手的孩子一人一塊巧克力。他觀察到,那個沒有扎過的孩子,偷偷拿針扎了自己之后,馬上舉手了:“我也扎過了!”他將手伸給呂教授看,一點小小的表皮翹了起來。他當然不會狠狠地扎自己!孩子的心中是有數的。后來呂教授又詢問孩子們回家有沒有給媽媽講自己被扎到手。有孩子說:“我忘記了。”還有的孩子說:“為什么要講啊?” 也就是說,其實孩子扎到手,基本上都是扎在表皮上,小孩自己都不在乎。

別看老師們大膽地將工具交給孩子使用,但也在孩子年齡特點的考慮上,進行了科學的考慮和探索。如何降低危險呢?給孩子們建立規則,將規則引進環境當中。比如為了讓孩子養成“一個孩子用完膠槍放置好后,下個孩子才上前使用”的習慣,在地上一段距離的地方粘貼“腳板印”的標識進行隱形暗示。

防護用具配備齊全,護目鏡是必需的。佩戴防護用具也培養了他們自我保護的意識。

創造美的環境,不為“美”而美

美術教育的開展離不開環境資源的支持。主題教育環境、墻面環境以及美工區域活動環境等是幼兒園美術教育環境建構中需要考慮的三個重要元素。

色彩搭配真的是學問。杭州如今的幼兒園,色調越來越雅。

班級環境的創設也值得注意。有些班級特別喜歡在房頂吊東西,常常讓大人迎頭撞上。理念我們明白:尊重兒童視角。但尊重孩子,不尊重老師是不行的。在幼兒園中工作的所有人,都應該被尊重。也有很多幼兒園有娃娃家、小超市之類的區角,搭建的門只有小朋友的高度,大人想進去只能用爬。呂教授說:“每次看到這樣的情況,我就會要求他們要么造一個大人稍微低頭就能進的門,要么就不要門。”

美工區域活動是幼兒園美術教學的延伸。工作空間,如手工坊的布置不僅要美,而且要有文化韻味。如在木工坊內開辟文化墻,陳列老木匠工作的場景、木頭做的鍋蓋和水桶等……可以安裝一個投影,不僅能夠放音樂,還能播放一些圖片,也可以穿插孩子工作的場景,讓這里成為孩子來了就不想走的地方,一個來了以后不僅能制作出作品,還能知道木工文化的地方。

總之,幼兒園美術教育的有效開展需要立足于各個元素的準確定位。只有這樣才能形成合力,真正促進幼兒的全面發展。教育,是充滿智慧的,老師要學會等待,而美術教育針對的絕不僅僅是美術,而是孩子未來生活的全面發展。