互聯網金融視角下農村普惠金融發展的影響因素分析

蔡佩瑤+鄭佳慧+張紫薇+肖然

【摘要】互聯網金融的迅速發展為農村地區實現普惠金融提供了新的思考方向。互聯網金融依托自身包容性、無地域性等優勢,打破傳統金融的服務方式,推動農村普惠金融發展。本文在對十堰、三亞兩個實踐地調研的基礎上,對農村普惠金融發展的影響因素作出兩個實踐地的對比實證分析,并提出適合現階段農村地區普惠金融發展的改進措施和建議。

【關鍵詞】普惠金融 互聯網金融 農村金融 普惠金融指數 Backward多元線形回歸

我國的農村金融機構經過多年的發展,已經形成了以正規金融機構為主導、以農村信用合作社為核心的農村金融體系。但是,我國在2015年初還有1570個鄉鎮還沒有金融機構,在我國實現每一個區域都有金融機構的目標,還存在著相當大的困難。為此,中國銀監會印發《關于做好2016年農村金融服務工作的通知》,要求銀行業金融機構認真落實中央一號文件等精神,不斷加大金融支農力度,切實補足金融服務短板,力爭在2020年底全面消除金融機構空白鄉鎮,在具備條件的行政村推動實現基礎金融服務“村村通”。

因此,了解現階段我國互聯網金融對于農村普惠金融發展的促進作用有著重要的現實意義,對互聯網金融在農村地區的覆蓋程度進行調查研究,探索互聯網金融對農村普惠金融的影響機制,也是我們此次創新研究的目的所在。

一、鄂、瓊兩地農村普惠金融發展現狀

(一)鄂地農村普惠金融發展現狀概況—以十堰市為例

1.十堰市農村發展情況。第一,農業基礎設施脆弱,仍需加大投入建設。十堰市耕地絕大部分屬坡地,怕澇、怕旱,基本農田抵御自然災害的能力較差。部分水庫、引水渠和排灌設施年久失修,雖然通過新“三萬”活動,基礎設施有所改善,但是現有的水利設施仍然滿足不了農業生產發展和農民生活的需要。

并且,農村年輕勞動力短缺,全市精細農業推廣進程緩慢。

第二,調整優化農業結構,經濟發展形勢轉好。2014年以來,十堰市農業生產以科學發展觀為指導,認真貫徹落實中央文件精神,以結構調整為主線,不斷優化農業種植結構。各級黨委政府采取了一系列得力措施落實各項惠農政策,農業生產形勢好于往年,糧油逐步增產。各縣、各鄉、各村制定發展規劃,落實一村一策,加快經濟發展。

2.十堰市農村普惠金融現狀。目前十堰轄內商業銀行共有工行、農行、中行、建行、交通銀行、招商銀行、興業銀行、郵儲銀行、十堰農商行(不含縣級農商行)、中信銀行、湖北銀行11家商業銀行,政策性銀行一家(農發行十堰分行);保險公司33家、證券公司5家,擔保公司11家。

第一,金融改革工作推進迅速。股份制銀行紛紛入駐十堰,興業銀行、招商銀行、交通銀行、湖北銀行、中信銀行已經開業,漢口銀行也正在開業籌備中。各縣小額貸款公司、三農金融事業部等紛紛掛牌成立,各縣農村信用社已經全部改制為農商銀行,農村信用社組建農村商業銀行工作進展順利。

第二,農村金融服務網點進一步合理布局。全市金融部門從協調金融機構加大對鄉鎮金融網點的建設力度入手,合理調整農村金融布局,基本實現了農村金融服務區域的全覆蓋。目前,轄內共有金融機構網點339個,其中,縣城162個、鄉鎮177個,位于鄉鎮的金融機構主要是農村商業銀行103個,占58%,其次是郵政儲蓄銀行68個,占39%,農業銀行6個,占3%。針對因地理、經濟或歷史原因造成的存在金融服務“盲區”的少數鄉鎮,金融部門積極協調金融機構開通了轉賬電話和“金穗支付通”小額現金支取業務,填補了金融服務空白。

(二)瓊地農村普惠金融發展現狀概況—以三亞市為例

1.三亞市農村發展情況。第一,農業保持穩定發展。三亞市近年來一直加大對農業的扶持力度,實施“菜籃子”工程、瓜菜田頭預冷處理系統、良種補貼、農民培訓、農業技術推廣、農機購置補貼、農業金融和保險等財政扶持政策,積極推進品牌農業發展。

第二,各種惠農政策落實到位。近年來,三亞政府相繼出臺水稻生產機械插秧作業補貼、農民培訓陽光工程、常年蔬菜基地建設、冷庫建設等多種有利于農業生產、銷售和后續發展的政策措施,并落實“政策到戶”,讓村里的發展之路越走越寬。

2.三亞市農村普惠金融現狀。目前,三亞地區為鄉鎮服務的金融機構網點數有62個,其中農業銀行12個,農信社21個,郵政儲蓄15個,工行6個,中行5個,建行有3個。還有保險公司、證券公司、擔保公司等金融服務公司。

第一,金融改革工作持續進行,各銀行紛紛成立組織資金管理機構,增設網點,增加儲蓄品種,各行資金實力大大增強,興業銀行、招商銀行、交通銀行、湖北銀行、中信銀行逐步進駐。各小額信貸公司遍地開花、農信社蓬勃發展。現在,互聯網金融公司也紛紛籌備,進駐三亞。

第二,涉農金融機構發展取得新成果。農信社支農服務成效進一步顯現。一是貸款投放力度加大,2015年末,農信機構涉農貸款余額增長8.8%,占各項貸款比重65%。二是創新支農金融產品和服務,開辦了多個富有地方特色的信貸產品。三是拓展支農服務空間,不斷調整信貸投向,擴大信貸業務功能,業務范圍涉及全市各個經濟領域。

二、鄂、瓊兩地調查問卷描述性統計

此次社會實踐,小組選擇了海南省三亞市海棠區北山村(瓊地)和湖北省十堰市鄖縣南化塘鎮江灣村(鄂地)兩個實踐地,其中海南省三亞市海棠區北山村農村普惠金融發展較好,湖北省十堰市鄖縣南化塘鎮江灣村農村普惠金融發展較為落后。

(一)兩個實地調查村的簡介

1.十堰市鄖縣南化塘鎮江灣村。南化塘鎮位于湖北省十堰市鄖陽區東北邊陲,是鄖縣農業大鎮。全鎮通公路總里程達到450多公里,已實現了村村通公路。江灣村歸南化塘鎮管理,天藍水清,氣候宜人,全村種植大白菜,椰子,哈密瓜,韭菜,蔥等蔬菜300多畝。

2.三亞市海棠區北山村。海棠區是海南省三亞市四個市轄區之一。北山村坐落于市轄區,地處要塞。全村種植紅蘋果,谷子,櫻桃,山霉,紅苕,栗子,蔥,椰子,蘆筍等蔬菜水果,擁有蔬菜大棚160多個。北山村還多渠道籌集資金投入基礎設施建設工作。

(二)兩個實踐地的調研情況對比分析

1.農戶年齡分布情況。

調研顯示,江灣村受訪者中年齡在18歲以下的有19%,18~40歲的有37%,40歲以上的為44%。北山村受訪者中年齡在18歲以下的有16%,18~40歲的有44%,40歲以上的為40%。其中18歲~40歲的年齡段受訪者屬于青狀年勞動力,計算可知,北山村的青壯年勞動力比江灣村多7%,因此,北山村的農業生產潛力大于江灣村,且接受新事物的能力也會強于江灣村農戶。不過隨著近年來十堰市外出從業人員有所減少,江灣村這一情況有望得到改善。

2.農戶年收入情況。

調研顯示,江灣村的受訪農戶中年收入在3萬元以內的有26%,在3~5萬元區間的有35%,在5~10萬元的有28%,在10萬元以上的僅為11%。而北山村的受訪農戶中年收入在3萬元以內的占17%,在3~5萬元區間的占27%,在5~10萬元的占34%,在10萬元以上的占22%。對比來看,北山村農戶的收入情況整體好于江灣村,尤其北山村年收入在10萬元以上的農戶要比江灣村多11%。這說明江灣村的農村經濟發展落后于北山村。

3.農業經營主體類型情況。

調研顯示江灣村的受訪農戶中農業經營主體類型為家庭農場或專業大戶的僅占6%,農村合作社形式的為21%,農業產業化龍頭企業類型的沒有,其他類型的占比最大為73%。再來看北山村,北山村的受訪農戶中農業經營主體類型為家庭農場或專業大戶的占25%,農村合作社形式的為38%,農業產業化龍頭企業類型的占9%,其他類型的占28%。對比來看,北山村的農業經營主體類型豐富,除農業產業化龍頭企業外,其余類型均超過20%,而江灣村在其它類型上占73%,農業經營形式略顯單一,說明北山村農業經營的發展好于江灣村。

4.農業生產面臨的問題情況。

調研顯示,江灣村的農業生產面臨的問題主要是缺乏技術,選擇人數占43%,其次是資金不足,占33%,管理經驗不足占21%。相較而言,北山村農業生產面臨的問題主要是資金不足,占36%,其次是缺乏技術,占34%,管理經驗不足占17%。從總體上來看,農業生產面臨的問題主要是缺乏技術和資金不足,而江灣村缺乏技術的問題尤為嚴重,北山村則需要努力解決資金問題。

5.了解的普惠金融類型情況。

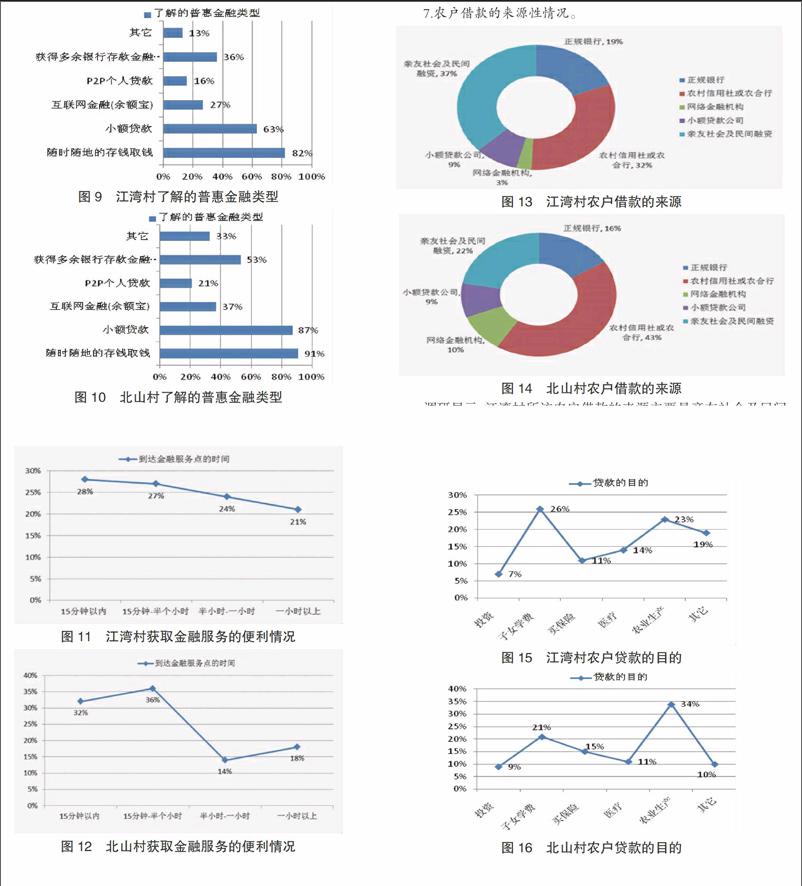

此題在問卷中是一個多選題,調研顯示,江灣村的受訪農戶中了解的普惠金融類型主要是存取錢服務、小額貸款、獲得多余銀行存款金融收益服務,均超過了30%。再看到北山村的受訪農戶中了解的普惠金融類型主要是存取錢業務、小額貸款、互聯網金融、獲得多余銀行存款金融收益服務。兩地對比來看北山村的受訪農戶了解的普惠金融類型更多,并由統計數據可知,其了解的每一種類型的人數也比江灣村多,說明北山村普惠金融的推廣度比江灣村高,對其普惠金融的發展也更有利。

6.獲取金融服務的便利情況。

調研顯示,江灣村受訪的農戶中到達金融服務點的時間在15分鐘以內的占28%,在15分鐘-半個小時區間的占27%,半小時-小時區間的占24%,一小時以上的占21%。另一邊,北山村受訪的農戶中到達金融服務點的時間在15分鐘以內的占32%,在15分鐘-半個小時區間的占36%,半小時-小時區間的占14%,一小時以上的占18%。兩地對比來看,在半小時以內到達的情況下北山村具有明顯優勢,說明北山村農戶獲取金融服務的便利性更好,農村普惠金融服務開展會更順利。

7.農戶借款的來源性情況。

調研顯示,江灣村所訪農戶借款的來源主要是親友社會及民間融資,占比37%,其次是農村信用社或農合行,占比32%,正規銀行比較少,占比19%,小額貸款公司、網絡金融金融機構都不足10%。再看北山村,所訪農戶借款的來源主要是農村信用社或農合行,占比43%,其次是親友社會及民間融資,占比22%,正規銀行比較少,占比16%。小額貸款公司,占9%,網絡金融機構占10%。兩地對比來看,農戶們的借款來源主要是農村信用社或農合行、親友社會及民間融資,其余借款來源均未超過20%。而北山村選擇農村信用合作社或農合行較江灣村多出11%,且超過了親友社會及民間融資,說明北山村的普惠金融發展較江灣村好。

8.農戶貸款的目的情況。

調研顯示,江灣村受訪農戶貸款的目的主要是子女學費,占比26%,其次是農業生產,占比23%。對比來看,北山村受訪農戶貸款的目的主要是農業生產,占比34%,其次是子女學費,占比21%。這說明北山村農業產發展的比江灣村好,生活負擔沒有江灣村大,貸款更多的是滿足農業生產的需求。從整體上看,兩地在生活的各個方面對貸款都有需求,這也正是普惠金融、互聯網金融所致力的方向。

9.農戶借款的難處情況。

調研顯示,江灣村所訪農戶借款的難處主要是銀行借款審批太麻煩,占比42%,其次是缺乏抵押物擔保品,占比36%,其余難處占比較小。再看北山村所訪農戶借款的難處主要是銀行借款審批太麻煩,占比28%,其次是缺乏抵押物擔保品,占比21%,其余難處占比較小。兩地對比來看,借款難處主要是銀行借款審批太麻煩、缺乏抵押物擔保品,在江灣村,兩者均超過了30%,而北山村未超過30%,說明這兩點難處在北山村得到了一定改善,該村的普惠金融會發展得越來越好。

10.農戶對互聯網金融的了解程度情況。

調研顯示,江灣村所訪農戶中對互聯網金融聽過的有36%,有一定了解的有19%,非常了解的僅占3%,完全不知道的有42%。而北山村所訪農戶中對互聯網金融聽過的有36%,有一定了解的有32%,非常了解的有9%,完全不知道的有23%。兩地對比來看,北山村農戶對互聯網金融的了解程度深于江灣村農戶,這說明互聯網金融在北山村的普及程度比江灣村高。因此,互聯網金融在江灣村可待挖掘的潛力很大。

11.農戶對互聯網金融存在的正面觀點。

調研顯示,江灣村所訪農戶認為互聯網金融存在的優勢主要是其在任何地方都可以辦理業務,節省時間、人力、物力,占比47%,這一點說明農戶認為互聯網金融具有很大的便利性。而在北山村所訪農戶認為互聯網金融存在的優勢主要是互聯網支付等方便快捷,網上購物已不可或缺,占比46%。這說明北山村農戶中有許多人有過網購體驗,并善于使用第三方支付平臺,互聯網金融在當地的普及程度較高。

12.農戶對互聯網金融存在的風險觀點。

調研顯示,江灣村受訪農戶認為互聯網金融的風險存在的主要原因主要是互聯網本身比較虛擬,不太放心,占比36%,這一點說明農戶對互聯網不太熟悉,在當地發展互聯網金融難度較高。對比來看,北山村受訪農戶認為互聯網金融的風險存在的主要原因主要是越來越多的不法分子利用互聯網進行金融犯罪,這說明當地農戶平常有注意互聯網金融的新聞,該地發展互聯網金融難度較小。

根據上文所述的12個問題的情況對比分析以及我們在兩個實踐地采訪村委會、政府、銀行的手記和查閱的相關資料,我們可以輪廓出影響兩地農村普惠金融發展差異的因素主要集中在勞動力、農業經營、農戶對普惠金融的了解程度、互聯網金融的進駐程度等方面。

(四)實證結果分析

1.十堰和三亞地區實證結果單獨分析。影響十堰金融普惠發展最主要的因素是農村地區手機銀行用戶數(x6),農村地區手機銀行用戶數量每增加一個單位,金融普惠發展指數增加1.150個單位。對十堰金融普惠發展影響最弱的因素是便民服務點交易額(x2),便民服務點交易額數量每增加一個單位,金融普惠發展指數增加0.961個單位。

影響三亞金融普惠發展最主要的因素是農村地區手機銀行用戶數(x6),農村地區手機銀行用戶數量每增加一個單位,金融普惠發展指數增加1.931個單位。對十堰金融普惠發展影響最弱的因素是便民服務點數(x1),便民服務點數量每增加一個單位,金融普惠發展指數增加0.414個單位。

實驗結果表明,綜合十堰和三亞兩個地區的結果,均表現出互聯網金融對農村普惠的發展有著非常重要的影響,深遠的影響著農村普惠金融的發展,影響程度超過了傳統網點式金融。互聯網提高了金融平臺的資源配置,增加了金融資源的攻擊,有助于提高普惠金融的發展程度。

2.十堰和三亞地區實證結果對比分析。十堰地區的農村地區便民服務點數(x1)和農村便民服務點交易額(x2)的系數比三亞地區的大,說明便民服務點數量和便民服務點交易額數量的增減對十堰普惠金融的影響程度大于三亞。便民服務點數量每增加一個單位,十堰普惠金融發展指數增加0.961個單位,三亞普惠金融發展指數增加0.414個單位。便民服務點交易額數量每增加一個單位,十堰普惠金融發展指數增加0.896個單位,三亞普惠金融發展指數增加0.533個單位。

十堰地區的農村地區手機銀行交易額(X4)和農村地區手機銀行用戶數(x6)的系數比三亞小,說明手機銀行交易額數量和手機銀行用戶數量的增減對十堰普惠金融的影響程度小于三亞。農村地區手機銀行交易額數量每增加一個單位,十堰普惠金融發展指數增加1.232個單位,三亞普惠金融發展指數增加1.569個單位。農村地區手機銀行用戶數量每增加一個單位,十堰普惠金融發展指數增加1.150個單位,三亞普惠金融發展指數增加1.931個單位。

上述結果說明互聯網在三亞地區對普惠金融發展的影響大于十堰地區,所以三亞在互聯網金融的資源配置更高于與十堰。而十堰在傳統金融上的使用程度大于三亞地區。

綜上所述,農村普惠金融的發展能依托互聯網平臺得到更好的推廣,互聯網金融的迅速發展能提高金融的普惠程度,增加了對落后地區金融資源的供給。并且互聯網金融發展更廣的地區,其經濟的表現更加發達,說明發展互聯網金融能有效的提高金融的資源配置效率,更好的促進普惠金融的發展。

四、農村普惠金融借助互聯網金融發展的對策建議

(一)從政府角度來說

1.開展互聯網金融知識的宣傳培訓,提高農戶對互聯網金融的認知度。由于互聯網金融知識未能普及,廣大農村及邊遠地區未能很好地利用互聯網金融的“普惠”特性來解決自身問題。對此,政府與相關金融機構可通過線上與線下相結合的宣傳渠道及對潛在客戶的針對性操作培訓來吸引客戶。政府與相關金融機構“雙管齊下”,促進農村普惠金融的發展。

2.加強農村互聯網基礎設施投入,為普惠金融發展提供良好硬件基礎。互聯網金融模式下的支付方式是以移動支付為基礎。因此,農村網絡基礎實施是否完善對互聯網發展普惠金融具有重要的影響。建議政府向農村地區提供易接受互聯網金融服務的公共產品,再通過財政補貼等方式提高農村地區網絡設備的使用率,以此為互聯網金融向農村地區拓展打下堅實的硬件基礎。

3.提高互聯網金融的監管力度,保證互聯網金融健康發展。有效和健全的法律監管是互聯網金融健康發展的基石,互聯網金融監管制度的完善有利于推動農村普惠金融的發展。建議政府加大監管激勵措施,引入社會公眾參與監管,增強信息的透明度,從而提高互聯網金融推動農村金融“普惠”的安全性。

(二)從金融機構角度來說

1.研發符合農村地區的互聯網金融產品,滿足不同群體的金融需求。目前,我國互聯網金融產品大多效仿或直接嫁接國外相關產品,或大部分產品只針對經濟發達的城市地區,導致互聯網金融的“普惠性”性不能很好發揮。互聯網金融機構可就農村地區經濟發展的不同水平與不同客戶群體的需求,提供多層次金融服務,實行產品差別化,做到以客戶與市場為核心,推出符合我國特色的農村普惠金融精神下的互聯網金融產品。

2.傳統金融機構進行因地制宜的創新,推動農村普惠金融發展。傳統金融機構如銀行、農村合作社在農村地區仍具有很高信任度,可借助這種優勢,繼續深化普惠金融發展。傳統金融機構應加大對農村金融技術性的投入,擴展服務網點,擴大線上服務渠道,豐富自助服務等功能。同時,大力培育和發展新型農村金融服務主體和便民服務點,并加速向經濟落后地區延伸,充分發揮其對農村金融服務的規模效益作用,推動農村基礎金融服務在線全覆蓋。

(三)從農戶自身來說

當前農村普惠金融的發展已是大勢所趨,互聯網金融的橫空出世也為其注入了新的活力。作為新時代的農戶,應放下“老思想,老一套”,積極接受“新思想,新方法”,努力學習先進的農業生產技術,接受普惠金融、互聯網金融的知識培訓,提高相應的金融意識。同時,積極配合政府的相關政策、主動了解各類金融機構的農村金融產品,找到適合自身發展的新方式,從而實現自身的致富,推動全村的農村普惠金融發展。

(本文指導老師:李正旺)

參考文獻

[1]翁文東.互聯網金融的現狀與發展趨勢[J].經濟研究導刊,2015(6).

[2]朱迎,劉海二,高見.互聯網金融有助于實現農村普惠金融[J].新金融,2015(02).

[3]廖理,李夢然,王正位.中國互聯網金融的地域歧視研究[J].數量經濟技術經濟研究,2014(05) :54-70.

[4]王海軍,王念,戴冠.“普惠”金融背景的互聯網金融———理論解構與政策分析[J].上海金融學院學報,2014,(04):32-44.