簡述外語學科教學知識(PCK)及其對外語課堂設計的啟示

洪素玉

(浙江師范大學 初陽學院 浙江金華 321004)

摘要:教師學科教學知識(Pedagogical Content Knowledge,簡稱為PCK)是教師知識的核心,對教師的專業化發展,其外語課堂設計的完善都具有主要意義。本文首先簡單介紹了外語學科教學知識的基本內涵,再簡要分析其構成要素及聯系。最后,基于前文研究分析,本文從專業基礎、教學觀、學生立場、教學情境、合理表征這五個角度分析外語學科教學知識對外語課堂設計的啟示。

關鍵詞:學科教學知識(PCK);外語教學;課堂設計

一、外語學科教學知識的結構

1.1何謂學科教學知識(PCK)

學科教學知識由Shulman于1986 年提出。目前較為普遍接受的定義為:教師通過學科內容知識和有效教學策略交互作用(intersection)幫助學生有效學習的知識;這種知識要求教師在完全理解所教內容,了解和掌握學生的文化背景,先前知識和經驗的基礎之上,運用多種方式進行教學。

1.2外語學科教學知識的結構

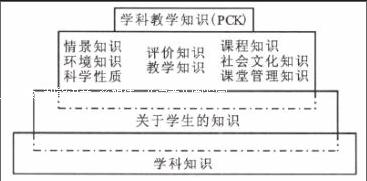

外語教師的 PCK 結構主要包括了四個方面的內容,分別是外語學科知識、學生知識、教學情境的知識和外語教學策略知識。

如模型顯示,外語教師PCK包含的4種知識相互交融、有機結合,是一個動態開放的系統。其中外語學科教學知識始終處于核心地位。

1.1.1 外語學科知識

外語學科知識是 PCK 結構的核心成分,PCK 由學科知識轉化而來,教師學科知識的理解水平制約著PCK的水平,因而英語學科教學能力的發展必然要以扎實的學科知識為前提。在外語學科中,語言既是所教的學科內容,又是教學手段或工具( medium) 。因此,英語教師必須具備扎實的語言基礎知識和熟練的語言基本技能( 即聽說讀寫譯的能力) ,這是上好語言課的基本保障。

1.2.2 關于學生的知識

關于學生的知識涉及多個方面,如學生的能力、學習策略、年齡、態度、動機和知識基礎等( Cochran et al.1993) 。PCK的核心內涵在于將學科知識轉化為學生可學的形式,其核心因素是“立足學生立場,實現轉化”( 梁永平 2012: 115) 。因此,教師在面對特定的學科主題或問題時,應根據學生的不同興趣與能力,調整、組織學科知識的呈現進行有效教學。

1.2.3 關于教學情境的知識

外語學習情境的知識廣義上是指有關社會、政治、文化和周圍環境等方面的知識( Cochranet al.1993),狹義上是指學校、班級和課堂等實際教育情境知識(劉小強 2005) 。教師的教或學生的學都應基于當前社會的現狀、經濟的需求以及文化的發展等因素。教師應根據各自的教學情境制定、調整教學方案和教學策略,以適應學生的需求與發展。

1.2.4 外語教學策略知識

PCK 是學科知識、教育知識和情境知識等諸多內容的融合物,它與學科知識的區別在于它是為了有效教授一門學科所必須具備的知識,而不是知識本身。教師要通過有效的表征,合理的教學方法,積極引導,活用教學資源,來激發學生的學習興趣,營造活躍、和諧的課堂學習氛圍。

二、外語學科教學知識對語法教學設計的啟示

外語學科教學知識強調實踐性特征,關注教師如何融合相關理論知識、結合教學情景,提高實際教學能力。其對語法教學設計具有啟示意義。

3.1扎實專業基礎,構建動態網絡

學科知識是PCK的第一重要來源。教師教授語言的過程,也是學生了解不同文化、體驗不同價值的過程。語言教學的本質要求外語教師需要廣泛的知識類型才能將學科知識轉化成學校知識,并有效傳遞給學生。

由此,外語教師應該從整體上掌握英語學科完整的知識結構,廣泛深入了解英語基本知識,并具有過硬的語言能力和技能。外語教師要能夠對學生的問題與想法做出恰當反應,從而為學生營造一個積極探索與交流的語言學習環境。

3.2樹立正確教學觀,設計合理教學過程

教師的教學行為深受其教學信念影響。一方面,它直接影響教師的課堂教學決策。面對相同話題,不同學科取向的教師會制定不同的教學目標,呈現不同的課堂面貌。另一方面,教師對學校里外語學習價值的不同理解為學生帶來不同的語言學習體驗。如果教師認為閱讀是詞匯的學習、語法的應用,那么學生在閱讀中將學到大量不相關的詞匯和語法的集合。

因此,教師應該從學科知識、關于學生的知識和教學情境知識三個方面來考慮教學目標。在確定教學目標時,不會以“為教英語而教英語”為出發點,而是納入具體學習對象的特點和學習需求,進行英語教學知識轉化。此外,外語教師應該注重有效地整合各種知識,從而以此為依據制定合理恰當的學習目標。

3.3立足學生立場,實現知識轉化

PCK各因素間相互聯系。有學者以科學課為例, 嘗試著為解釋 PCK 的來源及其層級關系繪出一幅金字塔層級模型( 如圖)。

從PCK的來源來說,三層基礎都重要,但作為其第二層基礎的關于學生的知識有著獨到的關鍵價值。

由于不同層次的學生英語水平和興趣迥然有別,其英語需求和動機也不盡相同。因此,教師要善于了解學生的學習背景和需求,并善于根據學生需求及時調整教學。

3.4豐富教學情境,活用教學方法

學科教學知識的發展必須借助動態的、富有情境的課堂教學環境。此外,也需要對來自課程改革、語言政策( 規劃) 、全球化進程等外在環境因素給予回應。對語言教學發生情境的理解和回應既影響教學的有效性,也影響教師學科教學知識的發展。

由于外語教學是在缺失相關社會文化環境的情況下進行的, 外語教師在教學中需要較強的創造力 。教師不僅要提高外語輸入的質量 ,而且要善于為學生創造濃厚的語言氛圍和真實的交際情景, 以利于調動學生的積極性。

3.5表征恰當易懂,助力學生理解

外語課堂中的教學表征方式可分為三類,即語言表征、情境表征和教輔表征。

外語教學具有不同于其他學科教學的獨特性。它既是語言文化知識等的傳授過程,也是語言技能的訓練過程。因此,教師如何通過有效的表征把學科知識轉化為學生可以理解的語言文化知識。一方面,教師要“明確自己的教學在整體課程中的位置”,激發學生的學習興趣,營造良好學習氛圍;另一方面,教師還要善于在學習方法上引導學生,注重培養學生的學習能力。

三、結語

終上所述,外語學科教學知識主要包括了四方面內容,其內涵是將學科知識轉化為學生可以接受的知識。與其他的學科不同,外語教學體現的是兩個過程,語言知識的傳授過程和語言技能的形成過程。所以,外語教學要從學生的角度進行考慮運用多種手段,力求知識能夠被學生所容易接受。

參考文獻:

[1]李偉勝, 學科教學知識(PCK)的核心因素及其對教師教育的啟示[J], 教師教育研究, 2009年3月, 33-38

[2]鄒斌,陳向明, 教師知識概念的溯源[M], 課程.教材.教法, 2005年6月, 85-89

[3]王政 任京民, 論教師學科教學知識及其養成[M], 外國中小學教育, 2010年3月, 29-32

[4]王玉萍, 論外語教師PCK發展路徑[M], 外語界, 2013(2), 69-75

[5]韓繼偉,林智中,黃毅英,馬云鵬, 西方國家教師知識研究的演變與啟示[M], 教育研究, 2008(1), 88-92