老同安,吃吃看

何涵妃

[云洋面線]

閩南人有吃面線的食俗,而廈門地區以同安云洋村的手工面線為佳。制面是一門靠天吃飯的傳統工藝,從和面、拉面到摺面、打包,需要經過10道傳統工序。制作精良、烹制得宜的云洋面線,是同安人的味蕾記憶,它常常出現在待客、坐月子、宴席等場合,同安農家的神龕上、飯桌上,也都有手工面線。

谷雨前后,正值南方的雨季,同安云洋村的面線作坊略顯清冷,雨水打得幾家作坊都閉了門,楊明白和妻子也在家泡了一天的茶。第二天清早,雖說天氣預報有雨,但五點左右,他估摸了天氣,還是起床和面,為一天的面線活做準備了。

面線在一些地方又稱為面干、太平面、長壽面。云洋手工面線,就是地道的廈門面線。閩南多地有食線面的習慣,在泉州、惠安、福鼎等地,早餐與宵夜的食物中都有線面,湯面的基礎上加各種輔料,是人們喜愛的日常食物。面線寓意頗多,在本地,大年初一是“正新”,早餐要吃面線,祈求全家美滿幸福;送行、待客之時,吃上一碗面線,希望洗塵壓驚去晦氣;孕婦臨近產期,娘家要送紅雞蛋和面線,坐月子吃雞湯面線調養身體;華僑歸來,也要送上一份豬腳面線(脫草鞋);辦酒席時,也有頭道菜用面線,取“福壽綿長、長命百歲”之意。在祭祀、婚嫁、生育等傳統中都有食面線的習慣,因此,面線是同安人獨特的食俗之一。

制面是一個靠天吃飯的傳統手藝。為了制作出口感好、耐儲存的面線,制面師傅首先要考慮的是氣候因素,日照和空氣的濕度決定了面的口感,因此選擇開工的時間很重要。天氣好的時候,每天凌晨4點左右,楊明白就要起床開始和面。和面是一項體力活,往大桶里倒入面粉,兌入調好的鹽水。鹽的加入是為了增加面的延展性,不然在拉扯過程當中很容易折,時間也要拿捏得剛剛好,太短的話會和不勻,太長面會變老變硬。和好面接著要進行抽面,在反復搓揉中將面團由手腕粗抽拉到小拇指粗細的面條。而后,將這些面條盤成蚊香形狀的“面餅”。

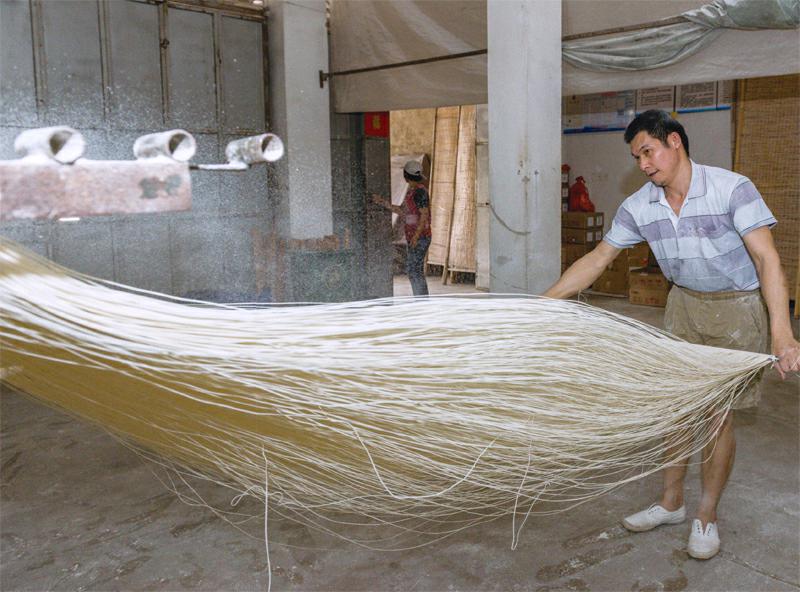

天氣好的時候,在去往云洋村的路上,常常能夠撞見面線的生產現場。揉面、抽面之后,就是需要技巧和配合的甩面、拉面環節。云洋村家庭作坊式的面線生產,多是夫妻檔。楊明白把面頭拉出,像繩索打結一樣系在鐵架的竹竿上,左右交替甩八字,粗的面條飛快地從簸箕“跳”出來,拉伸然后變細,躍過師傅的肩膀,披在兩根細竹竿上。接下來的拉面環節,則需要夫妻二人的配合。他從面池架出一組面條,妻子拉住另一端的竹竿,兩人反方向用力拉伸,將面條拉至約莫兩米長,放進粉堆里抖動幾下防粘。反復地延拉三次,通過“頭枝”、“二枝”、“細枝”,面線被拉成四根竹竿一組、總長近二十米的細面線。

延拉后,面線變得柔韌而富有彈性,不容易扯斷。拉、扯、抖、舉、掛,兩個人日復一日,重復同樣的動作,看上去枯燥無奇,實則夫妻倆有著自己的制面節奏。大的力氣活,包括和面、拉面等都由楊明白承擔,而細節的東西則常常由妻子把控著,晾面的時候,妻子一直記掛著面線,隔上幾分鐘,就要跑出去摸一摸面線的干濕度,先掛上去的面線在自然的晾曬之下,一個小時左右,就要收進來,進行最后的摺面工序。

摺面根據需要處理,挑出粗細,分別摺起成卷。細一點的面線是要送到島內去的,粗一點的則銷往臨近的安溪。晾至半干的面線折好盤放進竹匾,看天氣情況就可以曬面了。手工制作出的面線特別有彈性和韌性,一捆曬干的面線拋到地上,也不會折斷,深受本地人的喜愛。有同安人在微信上吆喝一聲:今天要去云洋,有要手工面線的說一聲?這朋友圈臨時“代購”信息一發出,一兩個小時內便收獲百來斤的訂購信息。面線還在外面晾曬著,不時有本地村民騎著電車路過,吆喝著向楊師傅預訂面線。

楊明白和妻子絲毫不受我們這些旁觀者的影響,依然一刻不停歇地忙活著,在制面間和曬面場之間穿梭,擼起的袖子展現出他們結實的手臂,在這傾瀉而下、隨風起舞的面線陣仗中,繼續著他們的一天。

[同安封肉]

說到同安的年節食物,一定少不了封肉。用傳統古法制作封肉,耗時且隆重,同安人只有在人神共饗的封建日、春節、建新房與喜宴之時,才能大塊朵頤。如今,同安封肉幾經改良,成為時下餐桌上的親切菜肴,也走出國門,成為臺胞和華僑寄寓故土之思的食物符號。

說到同安的年節食物,一定少不了封肉。在沒嘗過同安封肉之前,只認為它和尋常的紅燒肉沒什么兩樣。羅山襟海之地的壓桌肉菜,實則要豪實得多。軟顫顫的封肉被端上了桌,頗有興致地將一根筷子插在封肉上,筷子悠悠倒下,肉也被劃開了。未細嚼,連皮帶肉已溜到喉間,是真嫩。就著色澤鮮亮、香味撲鼻的封肉,兩碗飯下肚,胃里和心里都是滿足感。

封肉是一桌地道同安筵席菜的靈魂。舊時,只有在重要的節日里同安人才能吃到這道傳統的美味。人神共饗的封建日、春節、建新房與喜宴,許多平時難得一見的美食佳味,芳香四溢,薈萃于大日子里的餐桌上。頭道常常是冷盤,接下來是海鮮和燉蛋燕,約莫第三四道就輪到封肉上場了。封肉一端上來,筵席的高潮就開始了,人們熱鬧地舉箸享用美食。尤其婚宴時,封肉上桌,就意味著新娘新郎要開始敬酒了。各家主婦常常揀那肥厚的湯汁拌飯,先喂飽耐不住餓的孩子們。

封肉的地位,不僅體現在它的非日常,也體現在制作這道菜的耗時性上。講究一些的同安人遵照著傳統做法炮制封肉,工序頗為繁瑣。據土生土長的同安人,做了十幾年廚子的葉志歆介紹,首先肉要選精,他常常提前一天跟肉攤老板交代好,土豬劈開后分件,要揀前肘的部分,一頭豬最多能取八塊。方方正正的一塊,一斤三兩到二斤左右。肉塊處理后汆燙、撈起,用鹽巴、八角、當歸、大小茴香等腌制兩個小時。endprint

把厚度約為5厘米的大甕用大火燒上一個小時,待其發燙,就將甘蔗墊在缸底,防止肉塊粘鍋煮糊。肉塊過油定型,將香菇、板栗、蝦干裹入肉塊,用紗布扎緊,封肉包依次疊放入甕,加佐料、淋鹵汁。閩南菜善于用糖,糖去腥膻,做封肉用的是本地的老火麥芽糖。接著將翁蓋蓋嚴并糊上一圈面粉,以防封肉的香氣外泄。

諺云“緊火粥,慢火肉”,封肉經過長達七八個鐘頭的細火慢燜,肉質酥爛,色紅如醉棗,質地晶瑩剔透,上口精肉俱化,油膏滲入板栗、香菇等配菜,更是十分下飯。

封肉的“封”字除了指烹煮過程不揭鍋蓋,密封食物于大甕之中,直到爛熟,還有著更為豐富的民間寓意。相傳為了紀念王審知被敕封為閩王,地方大擺筵席,席間有一道專門為他創制的菜肴。將豬肉切成四四方方的大方塊,配上佐料香菇、蝦干、板栗等,用紗巾包裹,形如大印,下鍋蒸煮,食時肉香撲鼻。“封”字的發音有著豐富、豐盛、敕封的美好寓意。

如今,封肉的做法幾經改良,為了更符合現代人的飲食習慣和口味,葉志歆將封肉改刀成小塊,淋上特制的料汁。封肉在時下的餐桌上成了親切的家常菜,年輕人都十分喜愛。在他的農家飯店里,封肉依然是最受歡迎的一道菜,年節之時,常常要提前跟飯店預訂備料,最忙的時候,他一天要做四五十份封肉。

除了本地人對封肉的偏愛,許多臺胞和華僑,更是對封肉念念不忘。馬來西亞一個叫五條巷的小漁村,住著五百多個同安人的后裔,祖輩將封肉這種獨特的烹制方法帶到了這里,待客與年節之時,一道道傳統閩南菜擺上桌,當然是少不了地道的同安封肉。遠離故鄉的華僑驕傲地稱它為“阮兜的封肉”,意為“我家的封肉”。他們大快朵頤,以解鄉愁,對他們而言,封肉是同安的符號,承載著遙迢的故土之思。

[馬蹄酥]

對同安人來說,馬蹄酥是尋常茶配,也是年節敬獻神明的素食甜餅,同安人的生活里,少不了馬蹄酥的香甜。細究起來,那些風靡廈門街巷的經典甜,其實源自于同安。

對于愛呷茶的廈門土著,茶不必太好,但茶配一定要有,大到甜糕粿,小到糖酥。上了年紀的老廈門所鐘愛的茶配中,定有一塊馬蹄酥。中山路巷子深處的老字號阿吉仔糕餅鋪,常常是排著隊的。馬蹄酥是餅鋪的主要手作糕餅,也本地最經典的茶配,細究起來,是它其實來自于島外同安。

同安馬蹄酥有著三百多年歷史的傳統糕餅。它外皮香脆,內餡甜嫩,常常被作為本地人喝茶時的茶配,也是饋送親友的必備佳品。相傳明朝萬歷年間,有位馬開山在同安霞路街開了個鋪子,制作一種油酥面皮,內包飴糖餡的烘餅。因形似馬蹄,又是馬開山所創,故稱之為“馬蹄酥”。由于馬蹄酥又脆又香,人們還給它起了個雅號“食香餅”。清代詩人方珪贊美它“乍經而其還留跡,不踏花歸亦自香”。

馬蹄酥以面粉、白糖、麥芽糖和豬油或花生油為主要原料,分酥、皮、餡三道工序,皮餡揉合后要逐個貼在爐壁上烘烤(現在改放在鐵盤上烘烤),烤制過程必須嚴格掌握火候,適時取出。阿吉仔同安的制餅廠里,我取了一塊剛出爐的馬蹄酥,掰開來,酥皮碎屑像雪片般掉落,麥芽糖餡因為鹽的中和,反而沒那么甜膩,微微粘牙,有種糯實的香氣。餅酥脆餡甜,如今多用花生油制作,屬素食,老人家常常拿去寺廟里敬神,或者配茶。年輕人喜歡用牛奶沖泡,當做早點,經沖泡后馬蹄酥體積膨脹,所以也有人叫它“泡餅”。

由于馬蹄酥以麥芽糖為餡,又用麻油炸,有營養,性燥熱,閩南一帶婦女坐月子多用它作熱補品。并且馬蹄酥經久不變質又易于攜帶,是人們外出旅行喜帶的輕便食品,也是日常用來饋贈親友的伴手禮。建國以前馬蹄酥曾銷到江西,江西叫它“同安餅”。

[同安薄餅]

在同安,薄餅有著別處難以復制的風味。同安人沿襲祖先的生活智慧,并以此安排自己的飲食,菜料之外,薄餅還會包入油飯、米面、山蔬與海鮮,皆是山海的饋贈。再經過每一家主婦勤勞的雙手,小小一卷薄餅為年節平添了風味。

清明春日,正是吃薄餅的時候。廈門老巷子里常能謀得一兩處薄餅攤位,主婦支著攤,將各色餡料包入薄薄的餅皮之中,收好頭尾,送至手中。同樣是薄餅,廈門本地卻分為兩派,一派是本島,一派則是島外同安。同安薄餅,是別處難找的風味。

沿著翔路市場一路踱過來,薄餅皮的紅色招牌下面,人們早早地排起了隊。早先年節時,烙薄餅皮、賣薄餅餡料的攤點星羅棋布出現在街市,到處飄溢著薄餅香。在阿嬤們的對話中,我零星識得“薄餅”兩字,上下唇輕輕碰兩下,尾音一拖,閩南味就出來了。廈門有句老諺,叫做“飽年飽節”。眾多年節之中,除了窮盡花樣的粿食,最能讓本地人饜足的還當有薄餅。這里人的胃,總有三分是專門留給薄餅的。

同安有著一套與閩南其他地方不同的薄餅觀。清代林蘭癡在詩中贊嘆薄餅,“調羹湯餅佐春色,春到人間一卷之”。而在同安,并不是只有春季才會吃薄餅。春節、三月三、五月五,再到冬至,大小年節家家都會食薄餅。薄餅既可為春饌,也可冬食,吃薄餅是這里最傳統的食俗之一。 endprint

endprint

薄餅嫂吳招治將兩卷薄餅遞過來的時候,我還對它內餡的秘密一無所知。一口咬下去,油飯的脂香味溢出來,味蕾就替我找到了答案。與周邊廈門、安溪、南平等地不同,同安的薄餅在菜餡之外,一定是要包上油飯的。

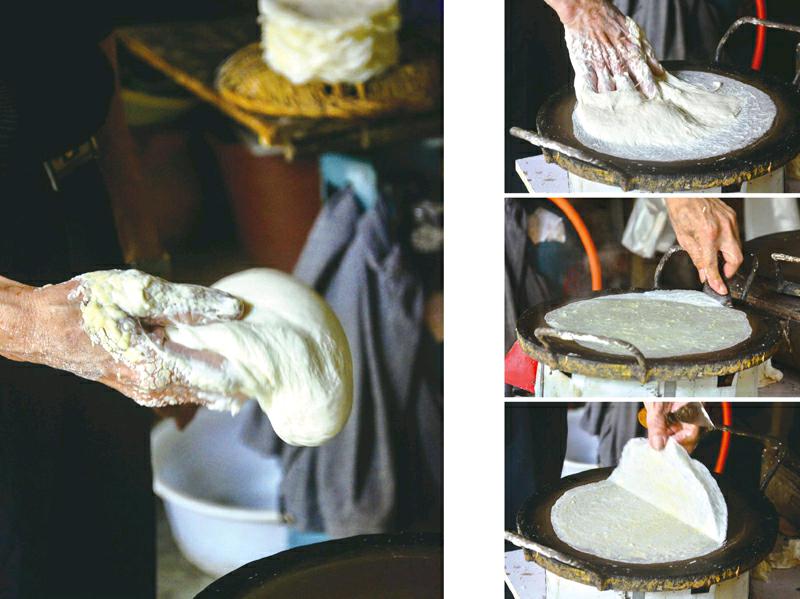

薄餅是主婦的看家料理,對薄餅嫂來說,更是幾十年的招牌。薄餅鋪后面布滿大鍋的灶間,有一口略小的鏊子,是專門留給薄餅的。高筋面粉調制的面糊桶擱在一旁,薄餅嫂將鏊子燒熱,柔韌的面團已準備在手上。閩南有些地方稱薄餅為“七餅”。這個“七”是閩南語“擦”的意思,面團在熾熱的鏊子上被迅速地按下、旋轉和提起,粘在鍋面上薄薄的一層立即冒起了細密的泡,蒸汽彌散,面糊被烘成一張張薄餅皮,空氣中浸潤著樸素的甜香,那是谷物特有的氣息。這樣做出來的薄餅皮彈牙、薄,又不易破,買回家之后,還要用包菜葉或濕毛巾裹著。

薄餅肚子里的名堂叫薄餅菜,幾十年來,薄餅嫂堅持每天親自去菜市場買菜選料。后廚里,她和幾個女人忙活著,將高麗菜、冬筍、胡蘿卜、青豆、豆干一削蔸、去皮、剝殼,雪白的鬃頭肉,脂肪多,也適合卷薄餅,再摻進蠔仔,選料足見精細。用青蒜苗、芹菜爆香,紅綠一匯,旺火熬爛成薄餅菜。起鍋后,擱冷了,再熬第二遍,味道更鮮美。加上由糯米、香菇、蝦仁炒熟的油飯,這餡料才算是備齊了。

同安薄餅之所以會加入油飯,這背后還有一段故事。相傳明后期,五省巡按、廈門同安縣人蔡復一在京為官,因才華招惹妒忌,皇帝要他抄寫朝廷歷年來的文書。蔡廢寢忘食,三餐都難得歇手吃飯,蔡夫人(同安馬巷人)想出妙法,用薄面皮把飯菜卷成圓筒狀,菜飯裹于一卷,方便取食。蔡夫人做薄餅助夫的故事被后世傳為美談。

同安原為廈門的郊縣,負山面海,小小薄餅所用到的米面、時蔬與海鮮,皆是山海的饋贈,煥發著原始的生命力。時至今日,每逢年節,薄餅仍然是同安各家餐桌的標配,在供奉祖先之余,也犒勞自己。餡料更是豐儉由人,可素可葷,在大部分家庭的承受范圍之內。薄餅繁瑣的準備工作,也能夠帶來儀式感和參與感。

食用時,一家人圍坐在一起,取餅皮鋪在圓盤上,然后各擇喜好的餡料,堆在面皮上理成條狀,宛如平疇出現一畦土壟,如法炮制既不易松散又有幾分風味。享受食物的畫面,想必也為這些節日,平添了一些生動的樂趣。

[褒美檳榔芋]

褒美檳榔芋是同安的一大特產。自古至今,芋頭都是這里人偏愛有加的家常美食,尋常人不僅拿它制作芋頭煲、芋包、芋泥等小吃名膳,年節時,更是用芋頭制作供品,敬祀神明。

“八月十五吃番薯芋”,是閩南人的口頭禪,閩南有同安、長泰等多個地方盛產芋頭。在同安,自古至今,芋頭都是本地人偏愛有加的家常美食。其中以汀溪褒美村的檳榔芋最為有名。

芋頭的生長對生態環境的要求很高。其根系的吸收力弱,需要充足的水分和保水力強的土壤。褒美村近山水涼,有松軟的土質,所以這里出產的檳榔芋質松味香,還可以放在田里越冬而不爛。褒美村種植檳榔芋的村民葉金牌帶我們去看他的芋頭田,頭一年年底芋子下種,這個時候正是滿田綠葉的季節。檳榔芋一年只有一熟,到第二年的十一月左右采摘,雖然個頭大的芋頭有二斤重,但收成并不算高,閑時他會做一些其他的農活。

褒美的檳榔芋久負盛名,至今民間還有一則“褒美進士”的傳說。清光緒年間,褒美的武進士到友人家做客,滿席山珍海味雖美,卻填不飽武進士的肚子,他對友人說“好是好,只少一盤檳榔芋。”大家笑話他,檳榔芋怎么能上桌呢。妻子不忍丈夫被嘲笑,辦桌回請時,將當地出產的檳榔芋,一個個削皮挖空,填進瘦肉、蝦米、香菇等,蒸熟之后再過油,來的客人都吃得津津有味。于是褒美芋頭一傳十、十傳百,遠近聞名了。

檳榔芋因其質松,善于吸取較多同烹煮的鮮液,因而比其他時蔬做輔料來得鮮美可口。以檳榔芋做煲,燉豬蹄等物,味道香濃,烹制得宜的芋塊表面軟爛化開,蹚一下濃厚的湯汁,可以吃下幾碗飯。民間逢年過節,喜喪婚慶,用它來燉肉、燉甜芋湯,可以供桌宴客,和上地瓜粉,可以捏成芋圓或煮成“兜面”;尋常人家還拿它制作芋包、芋棗、芋泥等吃食。此外,檳榔芋還有藥用價值,民間常用芋桿汁來治蜂蟄及蜘蛛咬傷,效果甚佳。endprint