團結溝金礦礦床地質特征及控礦因素

李濤+毛一峰+朵雪蓮

摘 要: 首先介紹烏拉嘎團結溝金礦地區地質特征,重點敘述了本地區的控礦因素。其次,通過工作中的總結得出個人的觀點,團結溝金礦體成因與控礦因素有著密切關系,控礦因素決定礦體的大小、產狀、埋深等形態特征。通過對團結溝金礦礦床成因與控礦因素之間的剖析,得出一種找礦模式-多級構造復合控礦。希望能運用到探礦工作中,在以后探礦工作中能提供新的思路。

關鍵詞: 團結溝金礦; 地質特征; 礦床成因; 控礦因素

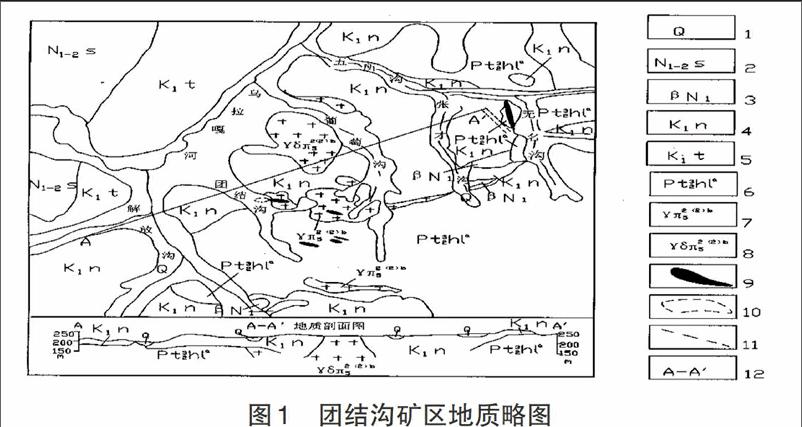

1. 區域地質

礦區位于佳木斯-鶴崗隆起地塊,烏拉嘎凹陷與太平溝復背斜接壤處;地層與火山—巖漿巖受區域構造所控制,東部和西部顯示了大地構造單元不同,東部為大面積中、下元古界中、深變質巖系之結晶片巖;上覆有零星的中生界火山巖系;西部為零星分布的中、上元古界、中生界地層和大面積的晚古生代海西期花崗巖和少量早中生代印支期花崗巖;中部凹陷下部為元古界變質巖系,上覆中生界火山巖系和新生界沉積。

1.1 區域地層

區內出露地層主要為中—下元古界黑龍江群變質巖系、興東群變質巖系變質地層,古生界泥質、泥砂質、砂質板巖,中生界陸源碎屑、火山碎屑沉積及新生界泥質、砂質、砂礫質沉積

1.2 區域構造

1.2.1 褶皺構造

(1)太平溝復背斜,位于礦區東部,由中—下元古界黑龍江群太平溝組、金滿屯組變質巖系地層組成,軸向北東—北東東;

(2)團結溝背斜,由黑龍江群金滿屯組、老溝組變質地層組成,軸向近東西轉北西西向。

1.2.2 斷陷構

近南北—北北東向烏拉嘎—朝陽斷陷帶為大型深大斷裂構造,是牡丹江大斷裂的北延部分,由元古宙晚期形成,為長期的多期次構造活動形成。

1.2.3 斷裂構造

(1)南溝—北溝斷裂,位于烏拉嘎—朝陽斷陷西緣,呈北北東向,沿斷裂有中生代燕山期花崗巖分布,伴有金礦化,如平頂山石英脈型金礦、南溝、北溝、小結列河金礦點;

(2)柳樹河斷裂,位于礦區北東部,呈北西向、近東西向,北部和東部發育有柳樹河花崗閃長斑巖體,北西向柳樹河斷裂和北北東向烏拉嘎深斷裂交叉、交匯處,控制了火山—次火山活動;

1.3 區域巖漿巖

區內巖漿巖主要為呂梁期輝長、閃長巖、混合花崗巖、為斑狀花崗巖、巨斑片麻狀花崗巖;海西期輝長巖、斜長花崗巖、花崗巖組、白崗質花崗巖;印支—燕山期輝長巖、閃長巖、花崗閃長巖、花崗斑巖、花崗閃長斑巖、花崗正長斑巖;

2. 區域地質發展史

本區元古宙處于海槽—裂谷期,深海槽海底火山噴發,沉積一套巨厚的中基性、基性安山玄武巖、玄武巖火山巖,相當于穩定陸緣淺海沉積建造。

前寒武時期,在區域構造應力場作用下,發生大型韌性剪切和塑性走滑斷裂活動,地殼上升活動,形成隆起帶和沉降帶、斷裂帶、斷褶帶,地殼斷塊錯動,地塊的擠壓、碰撞、轉換和滑動,發生碰撞造山與離散裂谷構造—火山—巖漿活動;古生代以來烏拉嘎深斷裂發生沉降、斷陷,斷陷帶東部隆起區缺失沉積;古生代晚期,西部區域有泥盆系淺海沉積及上二迭系海槽的火山沉積建造;于古生代海西晚期構造運動,使海槽褶皺回返隆起,結束了海槽—裂谷期,有強烈的構造—巖漿活動,形成西部大面積的花崗巖區;烏拉嘎—朝陽斷陷帶接受了中生界三迭系、侏羅系、白堊系和新生界沉積;中生代燕山期地質事件,構造—火山—巖漿沿斷陷帶活動,烏拉嘎深斷裂以東有火山碎屑沉積和次火山巖體分布,有鈣堿性花崗斑巖和次英安巖等。

3. 礦床控礦因素

3.1 控礦因素

團結溝金礦為多級控礦,有構造控礦;有巖體控礦;有接觸帶控礦、外帶控礦;有蝕變片巖、糜棱巖、千枚巖等動力變質巖,熱液蝕變巖控礦等復合控礦。

3.1.1 構造控礦因素

亞歐板塊與太平洋板塊碰撞造山帶,由于板塊的強烈碰撞產生了烏拉嘎深斷裂,形成火山島弧和巖漿鏈,團結溝北西西—北西向斷裂與北北東向烏拉嘎深斷裂交叉交匯形成構造空間火山通道,發生了團結溝火山噴發與次火山巖侵入、侵位,產生了團結溝次火山巖型金礦床。礦田內的礦脈體的產出分布、產狀、形態、規模等嚴格受斷陷、斷裂、碎裂等構造控制。

(1)斷陷構造:烏拉嘎—朝陽北北東向斷陷構造為大型深斷裂,為控巖、控礦構造,控制著區域火山弧、巖漿鏈和成礦帶、礦田的分布;也控制中新生界地層的沉積;

(2)褶皺構造:團結溝背斜呈近東西向轉北西西向展布,向西傾伏,背斜軸部發育近東西向—北西西向、北西西—北西向斷裂構造;背斜軸和軸部斷裂為重要的控礦構造,由于背斜軸向西傾伏,控制西部礦體呈隱伏,背斜軸東部揚起,東部礦體抬升、剝蝕;

(3)線性斷裂構造:近南北—北北東向烏拉嘎深大斷裂控制著燕山中晚期火山—次火山—巖漿巖的分布,次級的近東西—北西西向和北西西—北西向斷裂為重要的控礦斷裂,近東西—北西西向、北西西—北西向次級斷裂與主干近南北—北北東向深斷裂構造交叉、交匯處,可形成火山通道與導礦構造;近東西向—北西西向斷裂構造與環西緣與斑巖體邊緣交切部位,是礦脈、礦體的產出與賦存部位。

3.1.2 巖體控礦因素

隱爆角礫巖帶:次火山斑巖從深部的構造封閉系統運移至淺部構造開放系統的侵位過程中,由于應力譯放、壓力聚減、溫度速降,從高溫、高壓至減壓、速冷,溫、壓聚變,以及物、化環境、地質環境的變化等因素而引爆,形成次火山斑巖頂部的引爆角礫巖帶,次火山晚期含礦熔漿與次火山期后成礦熱液沿隱爆角礫巖帶充填、膠結、蝕變、礦化,形成隱爆角礫巖礦帶;

3.1.3 接觸帶控礦因素

次火山斑巖體與變質巖地層接觸帶,亦是接觸構造帶,次火山巖漿演化晚期含礦熔漿與期后成礦熱液沿接觸構造帶活動、遷移、充填,形成接觸帶礦體,接觸帶礦體又分為內帶與外帶,內接觸帶礦體富集;

3.1.4 圍巖控礦因素

黑龍江群變質巖系地層,受地質應力作用,形成斷裂—裂隙帶、剪切帶、片理—片理化帶、動力變形變質帶、千枚—糜棱巖帶,構造發育,形成層間構造、片理、劈理、層間破碎等,成礦熱液沿接觸帶和接觸帶外圍片巖構造空間充填、交代、礦化,形成外接觸帶片巖礦體。

4. 結論與建議

通過對團結溝金礦的實地工作,團結溝金礦的形成與控礦因素有著密切的關系,團結溝金礦礦區控礦構造非常發育,有板塊運動的痕跡、斷裂構造、斷陷構造、環形構造、褶皺構造、線性構造、巖體、次火山、圍巖等因素。正是這一系列地質構造的組合才使得含礦熱液得以運移、富集成礦。建議該區在探礦工作中多留意、注意收集諸如此類的控礦因素的資料,在其綜合發育部位,可選擇為找礦靶區從而選出成礦有利部位,為找礦工作提供新思路新方法。

參考文獻:

[1] 李景強, 周坤, 金同和. 黑龍江團結溝金礦床地質特征及礦床成因探討[J]. 黃金, 2008, 29(6):19-24.

[2] 朱成偉, 陳錦榮, 李體剛,等. 黑龍江金廠金礦床地質特征及成因探討[J]. 礦床地質, 2003, 22(1):56-64.

[3] 趙凱培, 喻衍. 矽卡巖型金礦的成礦地質特征及成因綜述[J]. 西部資源, 2016(4):52-54.

[4] 李國文. 淺成低溫熱液型金礦成礦流體特征[J]. 西部資源, 2012(2):108-109.