論“二居”沒(méi)骨花鳥(niǎo)畫(huà)的情趣之美

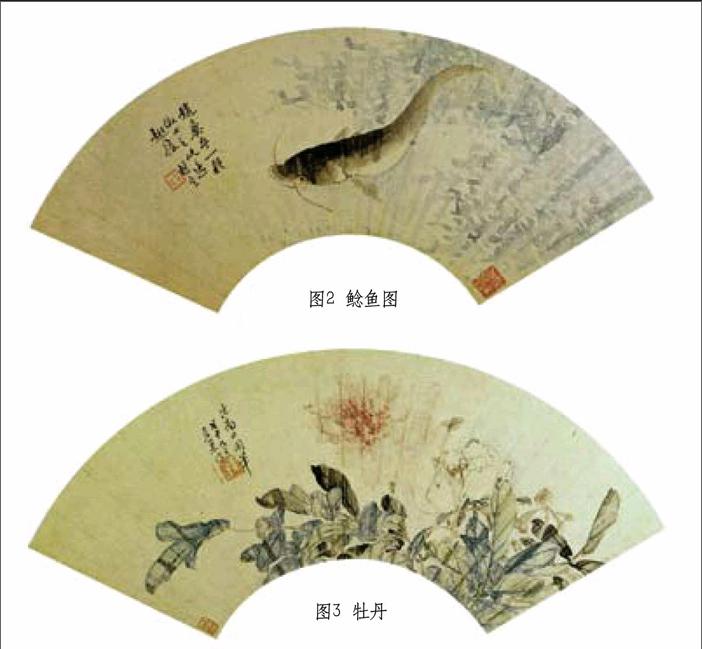

東晉南朝時(shí)期提出了“趣”這個(gè)審美范疇,由此密切相連的是“情”這個(gè)詞。我們常常講情趣、趣味。事實(shí)上也是由趣生情、由趣方知畫(huà)者的情。繪畫(huà)要講究韻味、講究情趣就要脫離與完全的寫(xiě)實(shí)描摹,而要更加注重借物抒情。顧愷之在《魏贊勝流畫(huà)贊》中評(píng)價(jià)一幅嵇康的作品時(shí)說(shuō):“處置意事既佳,又林木雍容調(diào)暢,亦有天趣。 ”這是審美要求中最早提出趣的范疇。莊子的“有人之形無(wú)人之情”說(shuō)的就是情感的產(chǎn)生是有事物引發(fā)的,南朝王微《敘畫(huà)》中論畫(huà)之情:“望秋云,神飛揚(yáng);臨春風(fēng),思浩蕩。雖有金石之樂(lè),圭璋之 ,豈能仿佛之哉!披圖按牒,效異山海。綠林揚(yáng)風(fēng),白水激澗。嗚呼!豈獨(dú)運(yùn)諸之掌,亦以神明降之,此畫(huà)之情也。 ”清代惲南田也有“攝情”的論述,“攝情乃是以畫(huà)之情作用于鑒畫(huà)者,使其生情,達(dá)到主客體共鳴交流。 ”他評(píng)畫(huà)論云:“淋漓飄灑,天趣飛動(dòng)。 ”他抓住了藝術(shù)本質(zhì)最重要的一個(gè)特點(diǎn)那就是情。無(wú)論是“抒情”還是“重趣”,都是一種審美尺度,是永不過(guò)時(shí)的藝術(shù)特性的審美需求。“二居”的沒(méi)骨花鳥(niǎo)畫(huà)的情感表達(dá)是其人生態(tài)度的體現(xiàn),是脫去當(dāng)下社會(huì)煙霧繚繞下的生活體驗(yàn)。其淡淡的繪畫(huà)情趣,從生命的感悟中透出。 從“二居”的花鳥(niǎo)畫(huà)中可以體會(huì)到畫(huà)者當(dāng)時(shí)作畫(huà)的感受,在寫(xiě)實(shí)的基礎(chǔ)上更加注重對(duì)事物的感受,這種感受似乎又是不講究形似的。就像中國(guó)的詩(shī)歌,王夫之論詩(shī)認(rèn)為詩(shī)的關(guān)鍵是一個(gè)“興”字。書(shū)寫(xiě)自己最真實(shí)的、最直接的感受,這就是最鮮活的生活體會(huì)。在“二居”的筆下,沒(méi)有不可以入畫(huà)的題材,從花鳥(niǎo)草蟲(chóng),到生活中的蔬果桃梨,一花一草一木皆可以入畫(huà),這說(shuō)明二居注重活在當(dāng)下的重視,是以當(dāng)下的生活去避免外界的紛擾,以自己真實(shí)的生活感受去面對(duì)世界。 “二居”的沒(méi)骨畫(huà)是注重情趣的。居廉的畫(huà)作《夜來(lái)香 ·黃蜂》(如圖 1)中,寬厚的夜來(lái)香葉子與精巧的黃蜂形成鮮明的對(duì)比,三只黃蜂形態(tài)各異,其中一只不顯眼的黃蜂隱藏與花葉下面,似乎剛剛醒來(lái)準(zhǔn)備加入勞動(dòng)大部隊(duì),又像是在告訴他們的小伙伴們它那里的花蜜最甜。靈動(dòng)精巧的小黃蜂為畫(huà)面增添了不少樂(lè)趣,在居廉筆下流露出的淡淡情趣,也給觀者留下了很多的遐想空間。再比如他的畫(huà)作《光清香藤 ·螳螂》,光清香藤與螳螂在清空的背景下襯得格外靈動(dòng),香藤花垂幅與畫(huà)面正中,兩只一綠一黃的螳螂攀爬在枝葉上,有趣的是觀者如果不仔細(xì)觀察畫(huà)面,會(huì)以為只有一只螳螂,畫(huà)面左側(cè)一只綠色螳螂被居廉處理成與花葉一般的顏色,與畫(huà)面和諧互融為一體,這就是居廉的妙趣之所在,也是居廉注重情趣之所在。我們?cè)谟^賞“二居”的繪畫(huà)時(shí),有時(shí)見(jiàn)到的是詩(shī)人的情懷,有時(shí)見(jiàn)到的是老頑童一般的意趣,在老翁的身上見(jiàn)到了兒童般的歡樂(lè)與興趣。 居廉的作品中很多以“水產(chǎn)”“美食”作為繪畫(huà)題材。體現(xiàn)出了濃厚的鄉(xiāng)土情結(jié)與樸實(shí)無(wú)華的生活情趣。黃庭堅(jiān)給徐巨畫(huà)的魚(yú)時(shí)有這樣的題跋:“徐生作畫(huà) ,庖中物耳。雖復(fù)妙於形似,亦何所賞,但令饞獠生涎耳。而若能作底柱、析城,龍門(mén)岌 ,驚濤險(xiǎn)壯,使王鮪、赤渾之流仰波而上 。或其瑰怪雄杰,乘風(fēng)霆而龍飛彼;或不自料其能薄,乘時(shí)謝勢(shì),不至乎中流,折角點(diǎn)額,窮其變態(tài),亦可以為天下壯觀也。 ”如果將魚(yú)入畫(huà),作為繪畫(huà)的題材之一,更多的應(yīng)該讓觀者體會(huì)到他的趣味性。魚(yú)之趣,即魚(yú)在水中之樂(lè)。但是從哲學(xué)的角度看,魚(yú)在水中是否是快樂(lè)的,我們不是魚(yú)本身又怎么會(huì)知曉?但是從繪畫(huà)的角度來(lái)講,魚(yú)在水中是快樂(lè)的,因?yàn)轸~(yú)作為繪畫(huà)題材,它是具有創(chuàng)作性的,是一種藝術(shù)創(chuàng)作的概念,是畫(huà)家眼中的情,是藝術(shù)審美的對(duì)象。居巢 19世紀(jì)五六十年代繪制的《鯰魚(yú)圖》(如圖 2),畫(huà)面的主體是一直正在游動(dòng)的鯰魚(yú),鯰魚(yú)頭部扁平,嘴巴闊大,上下頜有數(shù)條長(zhǎng)須,鯰魚(yú)的特點(diǎn)是喜歡夜晚出來(lái)游動(dòng),居巢繪制的鯰魚(yú)在清澈的水中游動(dòng),浮動(dòng)的水草清晰可見(jiàn),顯得分外靈動(dòng)。“二居”筆下的瓜果魚(yú)蟲(chóng),都是“二居”日常生活的寫(xiě)照,是在“二居”生活中最普通不過(guò)的題材,“二居”以此作為繪畫(huà)題材來(lái)抒情達(dá)意,使人倍感親切。可見(jiàn)“二居”濃郁的鄉(xiāng)土情懷和即興有感而發(fā)的生活情趣。 如果說(shuō)“二居”的沒(méi)骨花鳥(niǎo)畫(huà)在繪畫(huà)題材上帶有濃濃的生活情趣,他們對(duì)“撞水撞粉”技法的實(shí)踐,則有著自由而隨性的筆趣、畫(huà)趣與性靈。在“二居”的沒(méi)骨花鳥(niǎo)畫(huà)作品中,對(duì)“撞水撞粉”技法的運(yùn)用較為廣泛。居巢的代表作扇面作品《牡丹圖》(如圖 3),現(xiàn)藏于廣州藝術(shù)博物館,作于 1848年。此幅作品中作為主要表現(xiàn)對(duì)象的牡丹花繪制于畫(huà)面的中心偏右下方的位置,牡丹及葉子均采用的是“撞水撞粉”技法繪制完成,色墨兼施,水色一天。牡丹花采用的是曙紅色打底,然后撞入粉色,使得紅色與粉色相互碰撞,自然而然相互交融,形成了渾厚華滋,清新淡雅的肌理效果。牡丹花的葉子采用的是以色墨為主的表現(xiàn)技法,以淡墨色打底,撞入水色與植物色,使得色與墨、墨與水、水與色之間在凹凸起伏的扇面上相互碰撞,在水與粉的沖、破、流中相互交融,形成了變化豐富,自由靈動(dòng)的水漬肌理的效果。這種自然形成的水漬、色墨變化的肌理,在把握物象物形的前提下實(shí)踐著它們美的價(jià)值,表現(xiàn)出不一樣的筆趣。居廉的《瓜藕圖》,現(xiàn)藏于廣州藝術(shù)博物館,作于 19世紀(jì) 70年代。畫(huà)中的荷葉以“撞水”的技法繪制而成,碧綠的石色與水色自由碰撞,自然形成的水色沒(méi)骨的肌理效果使得荷葉顯得分外的潤(rùn)澤。西瓜的“沙”質(zhì)也由充足的水分與鮮紅色匯融而成,將消暑瓜果的“清涼之趣”淋漓盡致的表現(xiàn)出來(lái)。小小扇面中,水白晶瑩的藕片,讓人垂涎欲滴的清涼西瓜,碧綠中帶著水汽的荷葉在居廉的筆下,在“撞水撞粉”技法的作用下,鮮而不膩,清新可人,獨(dú)具畫(huà)趣。 繪畫(huà)要有情趣,有韻味。這種情趣是畫(huà)家將以描繪客觀物象為主轉(zhuǎn)變?yōu)榻栉锸闱榈谋憩F(xiàn)。畫(huà)上的一花一蝶、一草一木,都是畫(huà)者主觀神情的表現(xiàn),是對(duì)自然的愛(ài),對(duì)藝術(shù)情趣的追求,“二居”筆下的花鳥(niǎo)畫(huà),有情,有趣,雅俗共賞。所謂“一草一木見(jiàn)人心,性情不可以偽”便是如此。繪畫(huà)的審美隨著時(shí)代的發(fā)展而發(fā)展,而對(duì)于如何表現(xiàn)繪畫(huà)藝術(shù)的“情趣”,是值得思考的、不會(huì)過(guò)時(shí)的問(wèn)題。 于麗麗:天津大學(xué)博士研究生endprint