是我改變泥,還是泥改變了我

石可清

初識潘娟,是在素描課上,湖北美院陶藝研究生畢業的她顯然在作業上游刃有余,但最吸引我的,是潘娟輕柔的氣息,一種嫻靜少女與成熟女性的雜糅感和諧又明媚。

和潘娟聊天的時候,她正在進行立體構成的作業,紅線與鐵絲在她手里飛舞纏繞,動作輕巧,手指靈活,作品造型生動。之前看過她上課的書寫繪畫,極靜,更是老師所講的“全身心的投入,氣順運轉”。

隨著培訓班進入最終考核階段,潘娟除了完成日常課程,空余時間就是進入陶藝教室做陶,為的一份“浙師記憶”。

“不知道該說是陶改變了我,還是我改變了陶,現在的我跟以前性子大不相同了。我一直在尋找泥,泥的自然屬性告訴我它的易碎,它的堅強,它的柔軟,它的細膩……我也賦予泥個人的情感、喜好、公共意識,在自己能夠接觸、了解、領悟的范圍內找到適合自己的語言。泥土是有生命的,無論是女媧氏‘泥土造人還是《圣經》中用泥造亞當,都揭示出人類起源問題的說法,人種是用泥土塑造出后才有了人類的綿延。”聊起最愛的陶,潘娟的神情更加柔和,她翻出以前的照片給我看,談起那些個作品,言語間仿佛在講述自己最親愛的孩子。

潘娟輕輕地對我說,:“我在尋找火,鉆木取火的發明讓人類邁進一大步,火焰在熔爐內穿梭,陶泥沐浴在火中。不同的火有不同的陶,春取榆柳,夏縱棗杏,秋奪柞楢,冬明槐檀。騁火勢以馭形,燒窯變以窮象。我在尋找窯:先人的智慧和勞動力量無法想象,宋代的龍窯、元代饅頭窯、明代葫蘆窯、清代蛋形窯……撫摸窯體的時候,猜測著窯體里每次泥和火的相遇都是什么樣的景象,沒有窯怎么成就泥和火?窯、泥、火缺一不可。三者達到和諧、平衡才能產生好的結果。”

無論是說話還是創作,潘娟的神情總是平靜柔和的,但我卻從她的作品上看到了不一樣的東西——一種屬于女子所特有的棱角與張力。

跟我們平常看到的建水紫陶大不相同,潘娟手下的陶,有一種向空間延伸的形態與力量,打破傳統。“一部分陶是工藝陶,藝術陶,它們的形態跳脫出了傳統的建水紫陶,有時候是有一些爭議的聲音,但我理解,也接受的。藝術創造的先決條件是技巧……藝術的藝術,表達的光輝和文字的光彩,都在于質樸,沒有什么比質樸更好的了——任何繁冗成含泥都是無法補救的,鼓起沖動的感情,鉆入思想的深處和表達一切的主題,既不是平凡的能力,也不是很不平凡的能力。”

一把泥土,一碗泉水,經過潘娟那雙藝術之手的幾番雕琢,讓這原是散碎柔軟,毫無生氣的泥土幻化出了渾然天成的靈氣與生命。潘娟說,“我在每天與建水泥交流中,發現了她的美貌,光滑細膩,膚如凝脂。這位女子,經過1000多度火的歷練,變得似鐵器般堅硬,隱約中透出曼妙五色,那么質樸,那么自然,讓人著迷。我喜歡燒窯的過程,算是一個感性的人吧,每一件作品出來都會感動流淚。”

柔軟與堅韌,是泥土兩種形態,也是潘娟的性格雙重面,泥土遇火成陶,人生淬火成金。2016年,潘娟的作品《尋找》入選第二屆中國當代陶瓷大展在北京中國美術館展出。

白色有很多種,痕跡也各有不同,圓滿完整的,破碎空缺的,得到失去,不就是潘娟一路走來的樣子么。

“追尋再多的,其實到最后,就回到原點了,簡單最好,我喜歡泥土跟陶器本來的紋路肌理。”

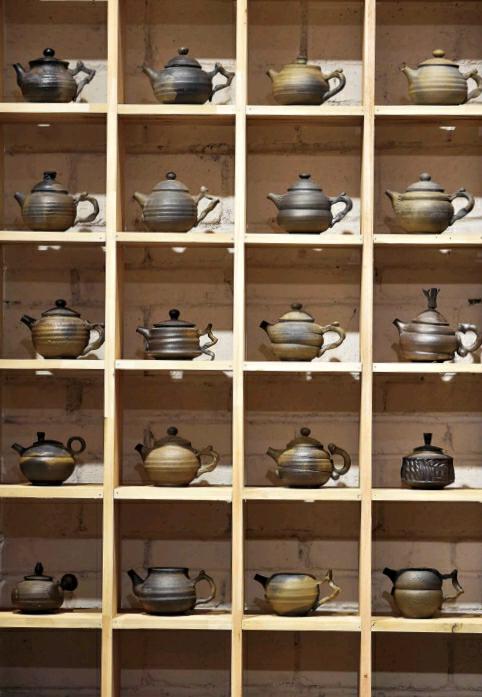

潘娟的工作室“磐松手作”,追求用最自然樸素的陶藝手段來表達泥土的語言與視覺的感受, 她的創新與開拓,是反傳統的,但也是尊重傳統的。我們的感受觸摸,是陶的真實與獨一無二。“人的本源是崇尚自然的,磐松手作,沒有借用一種藝術形式,沒有以知識的偏見、習慣的審美、流派的局限,回到已知中進行詮釋。這些作品,都有自己當下的生命。它們擺脫了役物的操控后,以浴火重生的靈賦,獲得了獨立的人格。 所呈現的美麗,突破了所有視覺經驗的老生常談。在我們反應、搜索不出老舊所知,與記憶的空白之際,“趣舍聲色,以柴其內”。自然的泥,自然的火,自然火和泥的結合。”

認識潘娟,我似乎對泥土創造的藝術有了更深一層的理解。或許,每個人的內心都是一個尋找的過程,當尋找到一個高度,自然而然又會萌生新的目標。就好像她所言,“把時間留給自己,繼續做我想做的有靈魂的建水紫陶。”