如何應對勞動力缺口現象?等

如何應對勞動力缺口現象?

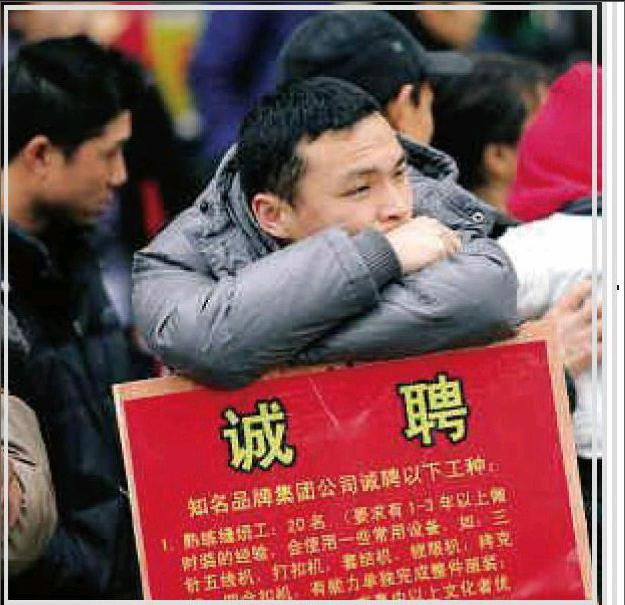

近日,中國就業研究所所長曾湘泉在“2016年中國勞動經濟學會年會”上宣稱,2016年勞動年齡人口繼續下降,近5年累計減少的數量約為2000萬,勞動力供給的減少導致人工成本上升、產業轉移和技術替代勞動成為未來的趨勢。(11月22日《人民日報》)

@元氣包子:21世紀最貴的是什么?是人才!勞動力減少,使得我國產業從勞動密集型產業為主向資本技術型轉向成為必然。老齡化、少子化也給經濟發展帶來壓力,在勞動力缺口巨大的背后,產業升級和結構調整是一道繞不過的坎。

@輸入法234:增加勞動力供給,需要加快戶籍制度改革,推動農民工的市民化。對于勞動力受教育程度不同的問題,應采取促進教育公平,加快現代職業教育體系建設、構建勞動者終身職業培訓體系等措施應對。

@走啊走啊:現在勞動力素質提高了,但是自身素質與技能產業結構演化升級要求不盡匹配,容易帶來結構性失業風險,因此要重視培訓和人力資本投資,緩解勞動力市場的結構矛盾,各級政府部門不能缺位。

@向前進:勞動年齡人口逐年下滑已是既定事實,從發達國家的經歷來看,均面臨勞動年齡人口下降、人口老齡化的困境。勞動力下降是一個社會危機,確實潛藏著巨大的社會風險,但也是轉型發展的機會,只有積極探索合適的解決方案,才能從容應對缺口危機。

完善價補機制價然在路上

好消息!物價上漲,這些困難群眾可以領到一筆價格臨時補貼。近期,北京、上海、廣東等多地公布了新版價格臨時補貼聯動機制,原來價格臨時補貼多是按季度發放,如今縮短為20個工作日,普遍降低了補貼啟動條件,縮短了補貼發放時間。一些地區還適當擴大了保障對象范圍,設立了補貼最低標準。(11月21日《法制日報》)

@青絲變自:物價上漲,無疑最為敏感、壓力最大的是低收入人群。降低啟動臨界值、縮短啟動時間等措施對價補機制進行完善,還是多地在國家政策基礎上進一步擴大保障范圍、設立最低限額等,對低收入人群來說猶如一場及時雨。

@山村老師:各地臨時價格補貼對象普遍沒有把流動人口尤其是低收入農民工包括在內。我國農民工總量已達2.77億,這個龐大群體已經遠離戶籍所在地,自然領不到老家的價格補貼,雖然身在各個城市,但城市在發放價格臨時補貼時,似乎把農民工忘在腦后。

@吉娃娃:降低補貼啟動條件恐怕也需要不斷完善,由于有的地方居民人均收入普遍較低,CPI啟動臨界值就應該降低。有的地方公共財力比較雄厚,有能力承受更多的價格補貼,臨界值也可以降低。價補機制需要不斷向合理化方向調整。

@行動讓路思想:出臺的政策再好,不被群眾所熟知、利用就是政策的浪費。無論是幫扶政策,還是社會救助等公共服務政策,都需要走好最后一公里,否則,再好的政策一旦遭遇“腸梗阻”,就會淪為擺設,令公共服務“失準”“失效”。

讓職稱評定“稱職”起來

評職稱是大事,它與工資、福利待遇等密切掛鉤。然而長期以來,各行業在職稱評定工作中普遍存在“唯學歷、唯資歷、唯論文”的傾向。不過,這種狀況今后將得到扭轉。近日,深改組第二十九次會議審議通過了《關于深化職稱制度改革的意見》,實行多年的職稱制度將迎來新的變革。(11月15日人民網)

點評:涉及億萬職工的改革紅利,如何從紙面兌現為薪資,仍有很長的路要走。傳統職稱評定上寄生的利益鏈太多太復雜,如同出租車改革一般,這陣痛怎么熬過去,仍在考驗著制度設計的初心與智慧。

職稱制度改革應從整體上采取“量體裁衣”的大動作,通過配套改革等全盤設計,攪動人才合理競爭和積極創新這一池春水。

把職稱作為一種評價方式和工資、晉升掛鉤是可行的關鍵在于打破“一刀切”的僵化評價標準,讓能力和業績成為考評重點,形成一種更科學和人性的人才培養模式,這才是職稱考試改革的出路。

“上19珀寸聞”外延體現維護弱者情懷

江蘇省人社廳近日下發關于實施《工傷保險條例》若干問題的處理意見,對“工傷”所指的工作時間、工作場所、上下班途中包括哪些情形等爭議性問題明確細化。意見指出,職工在上下班途中買菜、接送小孩,或到父母、子女和配偶的住所遭遇意外均算工傷。意見自2017年1月1日起全省統一執行。(11月16日《中國青年報》)

點評:由于“工作時間”的概念不夠明確,現實生活中出現了很多糾紛。有的人在上下班途中遭遇車禍,會被以“不在單位范圍”的理由,拒絕承擔責任。

江蘇省的新規定,最大亮點在于對“工作時間”的范圍進行了細化,明確指出,在上下班途中接送孩子、買菜,到父母、子女、配偶住所看望,都屬于“工作時間”。

江蘇的新規定,給“上班時間”一個更明晰更細致的框定,似乎對用人單位過于苛刻,但它體現了司法向弱者傾斜的理念,這是建設和諧社會的有益嘗試。

拔工作最讓人擔憂的是隱性歧視

全國婦聯婦女研究所2015年在北京等地多所高校的調查顯示,比例高達86.6%的女大學生受到一種或多種招聘性別歧視,工科女大學生占80%以上。其中,有80.2%的女性認為,在招聘過程中存在“招聘信息顯示限男性或男性優先”“不給女性復試機會”“提高對女性的學歷要求”等現象。(11月21日中國新聞網)

點評:二胎政策出來之后,女性就業隱性歧視凸顯出來。假如年輕女性不能順利和用人單位簽訂勞動合同,那么女職工的合法權益對她們來說只是“鏡中花”“水中月”。

我國法律早已規定禁止就業性別歧視,卻很難操作。就業性別歧視不屬于政府勞動監察監控的范圍,只能去法院打官司,而法律的粗線條規定和缺少案例作指導,法院審理起來很困難。

破解女性就業性別歧視,需要破解守法用人單位的利益損失問題。通過稅收等方式給予企業補償和優惠,從而減輕企業可能因雇傭女職工所產生的負擔。

涉老“帶薪休假”助推公民盡孝

北京將完善職工帶薪休假制度,方便子女在老年人術后康復、臨終關懷等特殊時期直接照顧老人。同時,社區醫院為老人提供的上門服務,符合條件部分將納入醫保報銷。日前,北京市人大常委會內務司法辦公室、市民政局、市衛計委等部門召開發布會,對市政府近日印發的《關于貫徹落實(北京市居家養老服務條例)的實施意見》進行了解讀。(11月22日《京華時報》)

點評:出臺涉老“帶薪休假”新規,為子女盡孝盡責鋪路搭橋,這一行政行為充滿人性溫情,溢出助推子女盡孝之美。

實施特殊“帶薪休假”制度,并非是一件易事。政府不僅要直接增加經濟補貼、服務支撐和技能培訓等付出,而且要敦促企業特別是民營企業相向而行,開放綠燈。

因此,“帶薪休假”還需要制定相關細節,增加涉老新規的可操作性。涉老新規名副其實,實施能一路順暢,那才是術后康復、臨終關懷等特殊時期老年人的福音。