文化規制:概念及其解讀

馬健

摘 要:文化規制具有多重含義。就歷時性的維度而言,側重的是文化規制的變遷問題。就共時性的維度而言,側重的是文化規制的結構問題。就靜態性的維度而言,側重的是文化規制的文本內容(文化規則與文化制度)。就動態性的維度而言,側重的是文化規制者對微觀文化主體所實施的文化控制行為。文化規制的概念邏輯可以表述為S1以G為依據對S2關于O的C實施文化規制,這種文化規制行為可能會在一定程度上影響S3的權益。

關鍵詞:文化規制;文化控制;概念結構

中圖分類號:G114 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2016)31-0179-05

從古至今,處于不同歷史階段的人類社會幾乎都會對文化進行所謂的“建章立制”,但文化規制其實是一把雙刃劍。一方面,假如缺失文化規制的話,可能導致嚴重的文化污染,以及文化暴力的盛行;另一方面,過于嚴苛的文化規制,則可能導致人們的文化生活單調,降低人們的文化免疫力,拉大國(地區)與國(地區)之間的文化鴻溝,并因此而加劇由文化沖擊所導致的文化危機。從一個比較長期的歷史維度來看,一個國家的文化規制水平高低,往往影響甚至最終決定著該國的文化軟實力和國際競爭力。雖然文化規制可以說是維護國家文化安全,保持國家長治久安的至關重要的文化戰略問題,但遺憾的是,關于文化規制的現有理論研究卻依然非常薄弱,并不能全面、深刻和系統地解答諸如為何實施文化規制,規制什么文化內容,以及如何實施文化規制等一系列重要而基本的問題,甚至對文化規制這一重要概念也還沒有清楚并達成共識的定義。在這樣的大背景下,對文化規制概念的回溯與解讀,不僅可以豐富主流的規制理論,而且有助于構建文化規制理論,是開展文化規制研究的理論起點。

一、規制、管制與監管

中國學者在翻譯“regulation”的時候,結合了中國文字的語境與不同學科的背景。因此,外國學者眼中的“regulation”一詞到了中國以后卻“一變為三”:成為了內涵不同、各有側重的“管制”“規制”和“監管”三詞(植草益,1992)。那么,三者的主要差別又是什么呢?根據三詞的使用情況,主要是側重點的差異:“管制”強調的是強制式控制,即“統制”和“強制”;“規制”強調的是規范化治理,即以法規為依據;“監管”強調的則是監督式控制,即參與者需要符合規范。如果從詞源來看的話,“regulation”包含了兩個層面含義:第一個層面的含義是指官方的規則或者命令;第二個層面的含義是指基于某種規則對某事實施的控制。這些控制包括了對某種活動或某種程序所實施的控制(朗文當代英語辭典,1997)。

同“規制”和“監管”相比,“管制”的內涵最為豐富。而且,在不同領域的領域里,“管制”一詞的含義各異。在經濟領域,管制指的是針對產品價格、市場準入、服務標準等內容所實施的控制。在司法領域,管制指的是雖然不關押罪犯,但限制其某些自由的刑罰方法。這種管制由公安機關來具體實施,由群眾來監督罪犯的改造。在交通領域,管制指的是出于某種安全原因的考慮,對全部或者部分路段的車輛和行人實施的控制。在軍事領域,管制指的是由軍隊對政府的權力進行接管。軍事管制會對所有(或者部分)地區、某些行業或者某些部門實施具有特殊性和強制性的控制(“百度百科·管制”,2013)。但很清楚的是,無論哪種含義,同“規制”和“監管”相比,“管制”給人的感覺都是強制性最大的控制方式。不僅如此,由于“管制”的內涵過于豐富,也很容易讓人產生誤解。

從某種意義上講,“對某事的控制”其實并不單單局限于所謂的懲罰性手段,而且還包括了諸多具有激勵性特征的手段。顯而易見,“管制”一詞其實并不容易準確地表達出“激勵”方面的含義。相比而言,“監管”一詞的“強制性”意味要弱得多,而且還含有“保持一臂之距”(arms length relationship)的內涵,因此似乎更為貼合“regulation”之原意(馬英娟,2005),接受度也越來越廣泛。近年來,中國政府的官方文件和工作報告往往使用“監管”的提法,政府機構的名稱也都采用“監督管理”或者“監管”的稱謂,例如“中國證券監督管理委員會”“國家電力監管委員會”。同“管制”一詞相比,“規制”似乎更能準確和傳神地表達出“regulation”一詞中所暗含的“以法規為依據”的內蘊。總的來看,在學術研究中,人們往往使用“管制”抑或“規制”的提法。在實際工作中,人們則常常使用“監管”的用法。

二、規制概念的多學科透視

既然規制問題是經濟學、法學和政治學等諸多學科領域都有所涉及并且共同關注的熱點問題,那么,規制的含義顯然沒有那么簡單。許多學者都曾經指出學術界對“規制”概念的分歧所在,并且在試圖準確定義這一概念之后也發現并指出了這種努力所面臨的諸多困難。例如,法律學者安東尼·奧格斯(Anthony Ogus,2008)就認為,雖然“規制”一詞頻繁地出現在各類法學以及其他學科的文獻上,但“規制”并不是一個專業的學術術語,而是一個內涵極為豐富的詞匯。有時候,“規制”甚至被用于表示任何形式的行為控制。經濟學者丹尼爾·史普博(Daniel Spulber,2008)則表示,隨著研究進展的不斷深入和學術文獻的日益增多,一個公認并好用的“規制”定義卻仍未出現。曾經擔任過美國聯邦最高法院大法官(Associate Justice of the Supreme Court of the United States)的史蒂芬·布雷耶(Stephen Breyer,2008)在其規制領域的經典名著《規制及其改革》一書中甚至根本就放棄了界定“規制”概念的努力。在他看來,試圖將并不明顯具有“規制性”特征的領域同那些涉及到“規制性”的領域清清楚楚地加以區分,就好比試圖在政府的整個活動范圍中清清楚楚地區分出那些屬于“規制”行動一樣困難重重,而且還會引發諸多的爭議。

在經濟學領域,即使是同一本經濟學權威辭典《新帕爾格雷夫經濟學大辭典》(The New Palgrave Dictionary of Economics)的不同辭條對“規制”的解釋居然也大不相同。羅伯特·博耶(Robert Boyer)為“Regulation”撰寫的詞條寫道:在20世紀80年代,“規制”一詞是指政府以經濟管理的名義所實施的經濟干預。在當年的經濟理論和經濟政策大討論中,與“規制”一詞相比,其反義詞——“放松規制”一詞的使用頻率要高得多。在經濟政策領域,按照凱恩斯主義(Keynesianism)的主流觀念,規制指的是政府通過某些逆經濟周期的財政預算手段或者貨幣干預手段對宏觀經濟活動所實施的調控行為(伊特韋爾等,1996)。史蒂芬·布雷耶(Stephen Breyer)等人為“Regulation and Deregulation”撰寫的詞條則將規制定義為政府為了控制企業的生產決策、產品價格和銷售行為所采取的各種行動。政府宣稱,其行動是為了約束不充分重視“公共利益”的那些私人決策(伊特韋爾等,1996)。

丹尼爾·史普博(2008)的研究表明,直至20世紀70年代,關于規制研究的大部分學術文獻都聚焦于關于公用事業的規制問題上。該時期規制研究的重要學者艾爾弗雷德·卡恩(Alfred Kahn,1970)在總結了公共事業規制的成功經驗和慘痛教訓后發現,作為一種具有基礎性地位的經濟制度安排,規制的主要目的就是為了提高經濟績效。規制的本質不過是用政府命令替代了市場競爭。規制經濟學的“開山鼻祖”喬治·施蒂格勒(George Stigler,1971)從規制起源的角度對規制問題的研究發現了一個非常有趣的事實:歷史上的很多政府規制往往并非政府主動實施的,而是產業主動爭取的。產業規制的具體內容在很大程度上則是為了維護或者爭取被規制產業的切身利益。喬治·施蒂格勒的這一認識,極大地改變了人們對規制的傳統理解。丹尼爾·史普博(2008)在其經典教科書《規制與市場》(Regulation and Markets)將規制定義為由政府制定和實施的間接影響市場供求狀況或者直接干預市場配置機制的規則或者行為。在此認識的基礎上,丹尼爾·史普博還將規制的過程視為一種博弈的過程,博弈的主體(內容)包括消費者與企業,消費者偏好與企業的技術,企業可選擇的戰略,以及各種規制的組合。這一經典教科書定義的影響也非常之大。

可是,在勞拉·麥格雷戈(Laura Macgregor,2000)等學者眼中,學界和業界對規制的理解還是顯得太過狹隘了。在他們看來,規制可不僅僅局限于“命令—控制”模式,也并不一定就反對自由市場機制。然而,旨在維護市場秩序的規制依然有其存在的必要性與合理性。按照勞拉·麥格雷戈等人的看法,規制包含三個方面的含義:首先,規制是政府有意識地對社會經濟活動所實施的控制,這顯然有悖于人們理想的自由市場秩序。其次,規制主要涉及的是經濟活動,尤其是資源配置方面的問題。這意味著,規制不僅有別于政府對藝術創作等涉及意識形態領域的活動的控制,而且也并不必然與市場機制相矛盾。最后,規制不同于市場上的個人交易,規制同樣需要制度化。無論是正式制度,還是非正式制度。與之相比,植草益(Masu Uekusa,1992)的定義則顯得寬泛得多。植草益指出,一般意義上的規制,指的是根據某種規則,對社會上的個人和經濟主體所實施的行為限制。規制的實施主體既包括個人主體,也包括社會公共機構。由此就產生了兩類規制:一類是所謂的“私人規制”,即由個人主體實施的規制。舉例來說,個人(父母)對個人(兒女)行動的約束就是最典型的“私人規制”。另一類是所謂的“公的規制”,即由社會公共機構實施的規制。“公的規制”通常是由立法部門、司法部門和行政部門對個人和經濟主體所實施的規制。

在法學領域,理查德·皮爾斯和歐內斯特·蓋爾霍恩(Richard Pierce & Ernest Gellhorn,1982)的看法很有影響力,也頗具代表性。他們指出,政府的產業規制是政府控制市場的諸多方式之一。產業規制其實是規制者決策對市場決策的某種強制性替代方式。在此基礎上,理查德·皮爾斯等人還進一步區分了直接規制與法律約束的區別,即直接規制是規范性的(prescriptive),法律約束則是強制性的(proscriptive)。理查德·皮爾斯等人與艾爾弗雷德·卡恩對規制本質的看法是比較一致的。盡管史蒂芬·布雷耶(Stephen Breyer,2008)并未直接對“規制”含義進行界定,然而,他詳細地梳理和清楚地解釋了六種經典的規制形式:產業標準的制定、服務費用(費率)的核定、以歷史經驗為基礎的價格規制、以公共利益標準為考量的(資源)配置、以歷史經驗為基礎的資源配置與個別審查。

在政治學領域,巴里·米特尼克(Barry Mitnick,1980)坦率地指出,被學術界公認的“規制”定義依然未曾出現。規制的出發點是公共利益。從公共政策的視角來看,規制可以被視為某種針對微觀主體的公共政策。需要指出的是,雖然從表面上看,以公共利益的名義對規制合法性的支持看似同立法、司法和行政都不沖突,但在冠冕堂皇的名義背后,某些利益集團的特殊利益實際上早已被考慮和照顧到了。肯尼思·邁耶(Kenneth Meier,1985)則從政治過程的視角將規制理解為政治家為了實現終極目的的一種政治過程。規制是政府對個人、企業或者非政府組織的任何控制企圖及其實際行為。值得一提的是,肯尼思·邁耶十分重視并且強調從法學、經濟學和政治學的跨學科角度對規制進行研究。

就規制實踐領域的情況而言,美國總統行政和預算辦公室(Office of Management and Budget)將規制視為政府監管機構依據法律授權所制定的旨在維護市場秩序,保持市場競爭,解決市場失靈,增進公共福利的諸如命令或者標準之類規章及其行為。這些規章對個人、企業以及其他組織“可以為”和“不可為”的范圍進行了界定(席濤,2006)。盡管人們對規制的理解還存在不少爭議,然而,關于規制的大多數定義都傾向于認為,規制是政府在微觀層面上,依據相關法規或者授權對機構和個人所實施的行政干預或者直接控制。

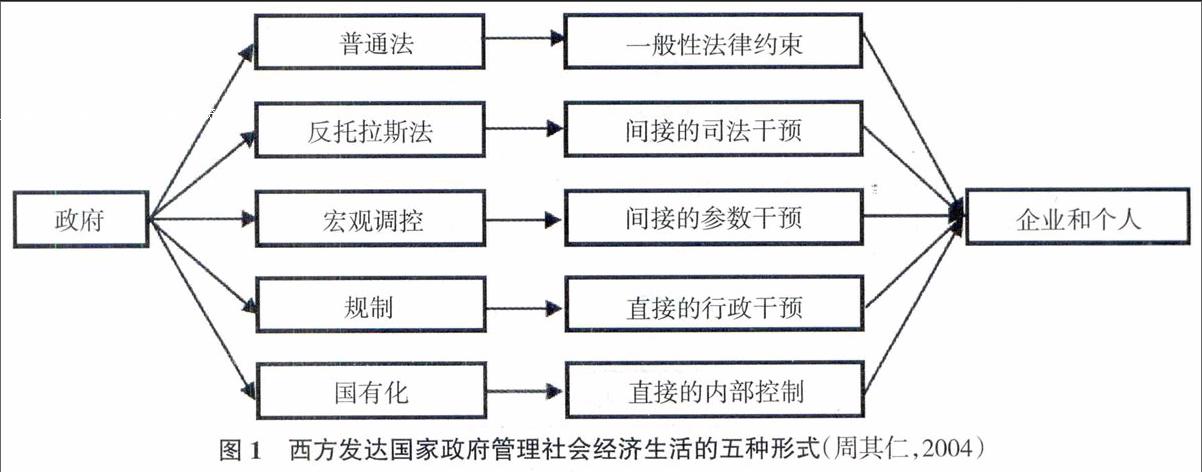

需要指出的是,規制實際上只是西方發達國家的政府部門管理社會經濟生活的諸多形式之一。在西方發達國家,政府的不同管理形式之間的區別是非常明顯的。周其仁(2004)的研究發現,西方發達國家政府對社會經濟生活的管理形式主要有五大類:一是普通法(即一般性法律約束),二是反托拉斯法(即間接的司法干預),三是宏觀調控(即間接的參數干預),四是規制(即直接的行政干預),五是國有化(即直接的內部控制)。規制與反壟斷的不同之處在于,規制不是僅僅充當公訴人的角色,而是政府依據法律授權所直接采取的干預措施;規制與宏觀調控的不同之處在于,規制試圖直接影響和控制決策及其行為,而并非改變所謂的“決策參數”(見圖1)。

三、文化與文化規制概念

如果說,厘清規制含義的嘗試,似乎還可能勉強為之的話,那么,想要系統梳理“在觀念上和關系上都極為錯綜復雜的詞”(雷蒙德·威廉斯,1991)——“culture”——則是十分浩大,并且異常困難的龐大工程。無論是布羅尼斯拉夫·馬林諾夫斯基(Bronislaw Malinowski)等人關于“文化是百衲之物”(a thing of shreds and patches)的說法,還是中國民間關于“文化是個筐,什么都能裝”的噱語,都無不體現出“文化”概念內涵的多樣性、豐富性和復雜性。

早在20世紀50年代,阿爾弗烈德·克羅伯(Alfred Kroeber,1952)等人就曾經系統地梳理過關于文化的定義。他們全面整理并總結了1871—1951年這八十年間大約300種關于文化的定義,并且詳細列舉了最具代表性的164種定義。他們的梳理發現,關于文化的定義主要可分為六大類:第一類是歷史性定義。這類定義將文化理解為人類社會創造和傳承下來的各種物質和精神要素的總和(Edward Sapir,1921)。第二類是規范性定義。這類定義將文化理解為人類社會的諸如傳統、風俗和信仰之類的思維方式和行為方式的總和(Emory Bogardus,1930)。第三類是描述性定義。這類定義將文化理解為諸如道德、習俗、法律、知識、藝術、信仰,以及人類社會成員所習得的各種能力和生活習慣(Edward Tylor,1871)。第四類是結構性定義。這類定義將文化理解為一個具有相互聯系,并且相互依存的習慣性模式系統(Malcolm Willey,1929)。第五類是心理性定義。這類定義將文化理解為人類后天習得的行為。這些行為并非由基因決定的,也不像動物的本能。換句話說,文化不是人們生而有之的,而必須從小向成年人學習(Ruth Benedict,1947)。第六類是遺傳性定義。這類定義將文化理解為人類通過后天的學習所習得,并且傳承給下一代的行為系統(George Murdock,1949)。

隨著文化研究的興起,關于文化的概念數量也在不斷增加,關于文化概念的爭議更是難以終結。在諸多文化研究學者中,文化研究的主要奠基人之一——雷蒙德·威廉斯(Raymond Williams,2000)將文化的定義分為三類,他對文化概念的這種分類就很有代表性。第一類是關于文化的“理想”定義。關于文化的“理想”定義把文化理解成人類不斷完善的過程或者狀態。這類定義強調的是那些作為“偉大傳統”的思想精髓和經典藝術。第二類是關于文化的“文獻式”定義。關于文化的“文獻式”定義把文化視為知性作品和感性作品的總和。這些作品以不同的形式記錄下了人類的知識、經驗和思想。第三類是關于文化的“社會”定義。關于文化的“社會”定義把文化視作對某種生活方式的描述。這種描述不僅可以表現日常生活的某些價值和意義,而且可以表現藝術的某些價值和意義。相比之下,文化的“社會”定義的涵蓋面最廣,內涵最豐富。這類定義廣泛地接納了長期以來一直不被“理想”定義和“文獻式”定義所接受的諸多文化內容,例如家庭結構、制度結構、交流方式等等。關于文化概念的上述回顧性梳理和比較式研究表明,幾乎所有試圖對文化概念的進行界定的嘗試都難免失之片面。退而求其次的做法是將文化理解為從狹義的“文化的觀念性概念”到廣義的“文化的社會性概念”所組成的一個“概念域”。根據韋森(2003)的理解,“文化的觀念性概念”是由人們的觀念或精神中存在的某種知識、規范、價值觀或者行為準則所構成的。“文化的社會性概念”指的則是某一時期的特殊社會生活方式的整體稱謂。

總的來看,國內外專門針對“文化規制”問題的學術研究依然非常薄弱,而且大都是在并未界定“文化規制”含義的前提下直接“拿來就用”。即便偶有涉及,也談不上準確。舉例來說,葉金寶(2008)從文化安全的視角將文化規制理解為通過某些必要的行政手段,針對制度、規范和思想方面的文化活動所實施的調控。有意思的是,一方面,他將文化規制視同于文化保護,并認為文化規制是維護國家文化安全的重要途徑;另一方面,他又認為文化規制是針對文化活動所實施的調控。就前者來說,文化規制與文化保護的差別顯然十分明顯;就后者來說,屬于間接參數干預的宏觀調控與屬于直接行政干預的文化規制也很不相同。即使如此,針對文化規制的專題研究也并不多見。在這樣的大背景下,我們不妨退而求其次,從與文化規制的關系密切,但在使用上要更為廣泛的文化控制概念入手進行相應的梳理。胡惠林(1998)指出,作為社會控制機制的重要組成部分之一,文化控制是社會控制在社會文化運動和國家文化管理中的反映和運用。他的定義強調的是文化控制作為社會控制的組成部分所具有的共性。羅孝高和羅超(2009)則從社會管理的視角將文化控制理解為通過潛移默化地影響個人的思想、觀念、情感以及價值觀,從而約束個人的行為,以便最終實現統治者意志的一種社會管理模式。相比之下,李曉明(2002)對文化控制的觀察視野更為開闊。在他看來,文化控制既是為了防范越軌和預防犯罪而對文化進行的普遍選擇,又是對文化發展與文化變遷過程的自覺管理和有益疏導。江波(1995)則從傳播學的角度雙向審視了文化控制:從受者的視角來看,文化控制在客觀上起到了維護傳統文化,反對文化同化的作用。從傳者的視角來看,文化控制的客觀效果則是拉大文化鴻溝,制造文化矛盾。

四、文化規制及其概念邏輯結構

從不同的維度來看,文化規制含義各異;就歷時性的維度而言,側重的是文化規制的變遷問題;就共時性的維度而言,側重的是文化規制的結構問題;就靜態性的維度而言,側重的是文化規制的文本內容(文化規則與文化制度);就動態性的維度而言,側重的是文化規制者對微觀文化主體所實施的文化控制行為(見圖2)。具體來說,又有狹義和廣義之分。狹義的文化規制主要是指文化規制者根據法律的授權,對微觀文化主體所實施的直接文化控制。廣義的文化規制則包括文化規制者對微觀文化主體所實施的各種文化控制——這些控制可能獲得了授權,也可能毫無法律依據。尤其需要強調的是,不同于作為間接司法干預的普通法和作為間接參數干預的宏觀調控,文化規制的本質是直接的行政干預。

從邏輯結構來看,文化規制概念的邏輯結構主要由六個方面的要素構成:

S1:文化規制的行政主體,即根據法律授權,擁有文化規制權力的行政主體。

S2:文化規制行為所對應的主體。該主體是同文化規制的行政主體(S1)相對應的,處于被規制地位的行政相對人,即文化規制的相對方。

S3:文化規制的利害關系人。該主體是相關利益受到文化規制的行政主體(S1)所影響的權利主體。值得一提的是,對文化規制的利害關系人(S3)所具有的法律主體地位的關注和承認,有助于在一定程度上防范文化規制的相對方(S2)通過損害利害關系人(S3)的權益而不當獲益的狀況出現。

O:文化規制的客體。該客體是文化規制主體(S1、S2、S3)之間的各種關系所指向的對象,即文化規制指向的對象。

C:文化規制的內容。這是文化規制的行政主體(S1)可以采取的各種文化規制行為,即文化規制的具體內容。

G:文化規制的依據。這是文化規制的行政主體(S1)何以實施文化規制,文化規制的相對方(S2)及利害關系人(S3)為何應該服從文化規制的原因或者條件,即文化規制行為之所以成立的原因或者條件。

從邏輯結構來講,文化規制的概念邏輯可以表述為:S1以G為依據對S2關于O的C實施文化規制,這種文化規制行為可能會在一定程度上影響S3的權益。這既是文化規制概念的邏輯結構,也是解讀文化規制問題的邏輯起點。

參考文獻:

[1] 安東尼·奧格斯.規制:法律形式與經濟學理論[M].駱梅英,譯.北京:中國人民大學出版社,2008:1.

[2] 管制[EB/OL].百度百科,2013-09-27.

[3] 丹尼爾·史普博.管制與市場[M].余暉,等,譯.上海:格致出版社,2008:27-47.

[4] 胡惠林.論文化政策選擇的矛盾運動與價值取向[J].上海交通大學學報,1998,(2):103-107.

[5] 江波.文化傳播的社會價值、目標與效果[J].蘭州大學學報,1995,(4):87-90.

[6] 克利福德·格爾茲.文化的解釋[M].納日碧力戈,等,譯.上海:上海人民出版社,1999.

[7] 朗文當代英語辭典[M].北京:外語教學與研究出版社,1997:1192.

[8] 雷蒙德·威廉斯.文化與社會[M].吳松江,等,譯.北京:北京大學出版社,1991:20-137.

[9] 李曉明.文化沖突與青少年犯罪[J].蘇州大學學報,2002,(1):44-48.

[10] 羅鋼,劉象愚.文化研究讀本[M].北京:中國社會科學出版社,2000.

[11] 羅孝高,羅超.論文化控制的作用機制及實現途徑[J].吉林省教育學院學報,2009,(1):107-108.

[12] 馬英娟.監管的語義辨析[J].法學雜志,2005,(5):111-114.

[13] 史蒂芬·布雷耶.規制及其改革[M].李洪雷,等,譯.北京:北京大學出版社,2008:10-228.

[14] 韋森.文化與制序[M].上海:上海人民出版社,2003:12-15.

[15] 席濤.美國管制:從命令—控制到成本—收益分析[M].北京:中國社會科學出版社,2006:43.

[16] 葉金寶.文化安全及其實現途徑[J].學術研究,2008,(8):11-18.

[17] 約翰·伊特韋爾,墨里·米爾蓋特,彼得·紐曼.新帕爾格雷夫經濟學大辭典:第4卷[M].陳岱孫,等,譯.北京:經濟科學出版

社,1996:135-137.

[18] 植草益.微觀規制經濟學[M].朱紹文,等,譯.北京:中國發展出版社,1992:1-304.

[19] 周其仁.產權與制度變遷[M].北京:北京大學出版社,2004:270-271.

[20] Alfred Kahn.The Economics of Regulation:Principles and Institutions(Volume 1)[M].New York:John Wiley &Sons,1970:20.

[21] Alfred Kroeber,Clyde Kluckhohn,Wayne Untereiner,Alfred Meyer.Culture:A Critical Review of Concepts and Definitions[M].

New York:Vintage Books,1952.

[22] Barry Mitnick.The Political Economy of Regulation:Creating,Designing,and Removing Regulatory Forms[M].New York:Columbia

University Press,1980:7.

[23] George Stigler.The Theory of Economic Regulation[J].Bell Journal of Economics and Management Science,1971,(1):3-21.

[24] Kenneth Meier.Regulation:Politics,Bureaucracy,and Economics[M].New York:St.Martins Press,1985:8.

[25] Laura Macgregor,Tony Prosser & Charlotte Villiers.Regulation and Markets Beyond 2000[M].Sudbury:Dartmouth Publishing

Co.Ltd,2000:348-349.

[26] Richard Pierce & Ernest Gellhorn.Regulated Industries[M].St.Paul:West Publishing Company,1982:7-8.