探訪云陽恐龍秘境

宋婷婷 譚艦

今年6月28日,重慶市云陽縣普安鄉(xiāng)恐龍化石搶救性發(fā)掘成果新聞發(fā)布會上,現(xiàn)場公布的一串驚人數(shù)字彰顯著該發(fā)現(xiàn)的非同凡響。

“150米、厚2米、高8米的恐龍化石墻,墻體面積達1155平方米,含17個化石富集小區(qū)。

墻下仍有大量恐龍化石,埋藏深度至少20米。

距核心區(qū)約一公里的早侏羅世自流井組地層中,同樣有較密集的恐龍化石出露。

區(qū)內(nèi)已發(fā)現(xiàn)5大類恐龍化石,橫跨侏羅紀早中晚期。

專家認為,該恐龍化石墻是侏羅紀時期已知的世界上最大的單體化石墻。”

這組數(shù)據(jù),也將記者帶到了這處世界級恐龍化石群發(fā)掘地——云陽縣磨刀溪河畔的普安鄉(xiāng)老君村。

放牛娃的一次奇妙契機

從云陽縣城出發(fā),一路翻山越嶺,驅(qū)車蜿蜒而行,大約一個半鐘頭方到達位于山中的該恐龍化石發(fā)掘地。整個化石保護項目就位于一處傾斜的山坡上。

當(dāng)?shù)卮迕穸∮腊布易≡诟浇F(xiàn)在被聘為發(fā)掘地的保衛(wèi),負責(zé)場內(nèi)的安保工作。他告訴記者,最先發(fā)現(xiàn)恐龍化石的年輕人叫周政,是清水鄉(xiāng)人。2014年7月,周政幫村民到這山上放牛,發(fā)現(xiàn)有小狗一直在那兒刨土,就走過去看,看到一塊石頭,又有點像骨頭,于是和村民一道將“石頭”交給了云陽縣博物館。鑒定發(fā)現(xiàn),居然是恐龍化石。

更讓所有人意想不到的是,經(jīng)208地質(zhì)隊發(fā)掘之后,這山下埋著是巨大的化石群。

世界權(quán)威恐龍專家、中科院古脊椎動物與古人類研究所研究員徐星在新聞發(fā)布會上稱,這是一個世界級的侏羅紀恐龍化石群,代表近年來在世界恐龍研究領(lǐng)域的一個重大發(fā)現(xiàn)。它具有化石分布時代跨度大、分布范圍大、種類豐富等特點,更重要的是,云陽普安恐龍生活時期處于恐龍演化的關(guān)鍵時期,能對研究的薄弱環(huán)節(jié)提供非常重要的材料。

大山深處的尋“龍”人

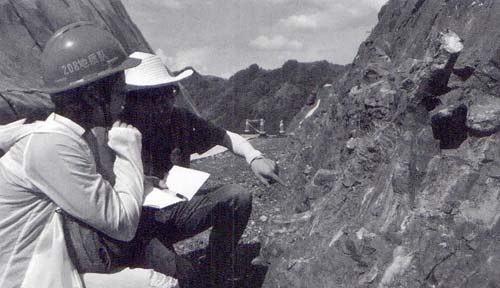

在新聞發(fā)布會之后,208隊就帶著一股神秘氣質(zhì)屢屢見諸報端。其本名是重慶市地勘局208地質(zhì)隊,在2014年又專設(shè)重慶市二零八地質(zhì)遺跡保護研究院,專業(yè)從事古生物地質(zhì)遺跡保護與研究工作。

在發(fā)掘現(xiàn)場,一群頭戴安全帽、身著藍衣的年輕人組成了這支隊伍。今年28歲的石柱人譚超就是其中一員。“我們都是差不多的年紀,在2015年3月來到這里,開始漫長而慎重的前期調(diào)查工作。當(dāng)時所見就是一個山坡,表面有幾塊骨頭露頭。”

譚超被曬得滿面黝黑,脫下戴著的防曬袖套,雙臂上滿是悶出的紅皰。他才晉升奶爸不久,卻沒有時間照顧襁褓之中的女兒。作為現(xiàn)場技術(shù)員,他要組織施工、發(fā)掘,下半年還得跟進研究。他帶領(lǐng)記者上山,那道長達150米、高8米的恐龍化石墻終于在記者眼前鋪展開來,如同一幅跨越時空的歷史畫卷,將一端一直延伸到史前時代。墻體巖石中,褐色或呈沙漠色的恐龍化石,包括牙齒、腸骨、肢骨等多個部位分散地鑲嵌著,清晰可見。

譚超抹了把汗,指著它說,“這面墻是對發(fā)掘成果最直接的展示,它整體歲數(shù)約有1.6億歲。部分化石已被分批打包及時地送往北碚化石研究基地,為今年下半年正式啟動的研究階段做準備。”

譚超也曾參與過恐龍化石的發(fā)掘項目,是一只單體恐龍,而此次規(guī)模之大令人振奮。“據(jù)調(diào)查,現(xiàn)在露頭走向上延伸基本上有五公里,僅現(xiàn)在挖掘的只有150米就已經(jīng)達到如此規(guī)模,可見這個資源量的確是世界級的。”

國家古生物化石專家委員會辦公室副主任王麗霞多次強調(diào),要把普安恐龍化石發(fā)掘做成全國古生物化石發(fā)掘的一個典范。

“我國是恐龍命名屬種最多的國家之一,有兩百多個屬種的恐龍。美國系列電影《侏羅紀公園》中的一些恐龍形象就曾參照中國恐龍。”這部系列電影最初上映是在上世紀,彼時感慨電影精彩、恐龍兇猛的譚超沒有想到自己會親身加入“拯救”恐龍的行列中來。

目前云陽普安恐龍化石已發(fā)現(xiàn)包括基干蜥腳形類、蜥腳類、獸腳類、鳥腳類和劍龍類等至少五個恐龍亞類群以及蛇頸龍類等其他爬行動物等。

搶救性發(fā)掘蘊藏難度

針對該處遺址的搶救性發(fā)掘是從2016年正式開始的。

“對化石的保存最好滿足恒溫、恒濕、通風(fēng)這三個條件,但在現(xiàn)場無法做到。這里地處山坡,化石走向和山體走向正好相反。地層發(fā)育又存在破碎,很多年前山坡就已經(jīng)開始下滑形成許多風(fēng)化裂隙,導(dǎo)致雨水灌入,和微生物一起對化石造成腐蝕。且現(xiàn)場化石大量出露,此地又曾放養(yǎng)牲畜,這都對化石形成破壞。因此,必須進行搶救性發(fā)掘。”譚超說,在發(fā)掘中他已看到部分化石風(fēng)化腐蝕相當(dāng)嚴重,對比保存得較好、仍像骨骼一樣的化石,數(shù)十年露出風(fēng)化的如同干樹枝。

譚超坦言,要發(fā)掘化石,就要揭開反向坡上面厚厚的蓋層,難度非常大。幾經(jīng)權(quán)衡,最終工程組采用了“坡率法蓋層剝離+渣場棄渣+化石層發(fā)掘+化石展示墻”的實施方案,期間使用了很多先進技術(shù)手段,包括物探測試、三維激光掃描、無人機航測、傾斜攝影等。

壯觀的恐龍化石墻布滿細密的鑿印,其中無數(shù)印記是高級技工韓相松用手中的斧子和鑿子留下的。他老家在巫山,今年只有三十一歲, 但入這一行已十多年。“我是前年進的這個項目。這堵墻靠著這么一點一點地挖掘、清理出來,用了將近1年時間。”

記者問他,每天這樣重復(fù)性地敲和鑿,有時候也會很累吧?他笑笑,“我對這個感興趣,好像也沒覺得有多累。”長期的日曬雨淋損傷了韓相松的皮膚,他8歲的大女兒已知道自己父親從事什么行業(yè),但可能不知其中也潛藏著危險。

化石墻頂端有數(shù)根安全繩垂落下來,為了安全,在山體上攀爬作業(yè)必須要系安全繩。近來的高溫和雨水天氣也增加了工作的難度。從6月底開始,現(xiàn)場作息已改為早上6點上班,中午11點休息,下午從15點半持續(xù)到晚上8點。

發(fā)掘、研究的深遠意義

譚超、韓相松和同事們都住在對面新農(nóng)村的房子里。只見灰頂白墻,在一片翠色之中煞是好看。

“那些房子是為高山移民而建,建好之后很多人并沒有選擇購買。但自發(fā)掘項目進駐之后,所有房子都已賣出。”譚超說,政府還將以恐龍化石為基礎(chǔ),在發(fā)掘遺址上打造侏羅紀恐龍主題公園,帶動地方經(jīng)濟發(fā)展。

現(xiàn)在,大伙兒都知道家門前發(fā)現(xiàn)了恐龍,對化石的保護也重視了起來。2016年9月,普安鄉(xiāng)化石保護區(qū)內(nèi)安置視頻攝像頭接入,開始實現(xiàn)了遠程監(jiān)管。丁永安的保衛(wèi)室就在山腰,他吃住都在此處,24小時不離崗。

政府和208地質(zhì)隊也時常召集村民進行宣傳教育,要求村民要帶頭保護,嚴防恐龍化石被濫采亂挖。對于外來人也要講明情況,讓他們認識到化石重大的研究價值。

為促進普安恐龍化石的保護發(fā)掘,目前已開展3個市級財政項目,安排地質(zhì)遺跡保護專項資金1709.11萬元。有人曾質(zhì)疑斥巨資發(fā)掘、研究恐龍化石的意義何在。

對此,譚超認為,“科學(xué)發(fā)掘、保護、合理利用恐龍化石發(fā)展地方旅游、帶動經(jīng)濟發(fā)展的近期利益是一方面,更深遠的意義是,恐龍化石屬于大型脊椎動物化石,恐龍在中生代活了將近兩億年,但是說滅絕就滅絕了。這促使我們要以古論今,通過研究古氣候、古地理,研究導(dǎo)致滅絕的原因,來反思現(xiàn)在如何對抗大自然、如何保護環(huán)境以及延續(xù)人類的生存。自然災(zāi)害是無法避免的,我們只能預(yù)防和采取有效的避讓措施。”