基于戴云山固定樣地黃山松群落物種組成與結構研究

劉艷會 劉金福 何中聲 洪偉 馮雪萍 崖佐朝

摘要: 黃山松是亞熱帶中部山區主要建群種,研究其物種組成及群落結構對探討中亞熱帶植被演替規律具有重要意義。戴云山自然保護區分布有大面積黃山松群落,該研究采用網格布點法,建立86塊(25.82 m × 25.82 m)共5.7 hm2固定樣地,對樣地內黃山松群落的物種組成特征、分布區類型、胸徑和樹高結構、空間分布格局4個方面特征進行了探討。結果表明:(1)樣地內共出現木本植物32 603株219種,隸屬于59科108屬。喬灌木優勢種有黃山松、馬尾松、木荷、腫節少穗竹、巖柃、窄基紅褐柃等,其中稀有種和偶見種分別占總物種數的33.79%、25.75%和45.21%、24.66%。(2)在區系分布類型上,熱帶分布類型的科屬多于溫帶分布類型的科屬,熱帶分布類型中又以泛熱帶分布類型,溫帶分布類型以北溫帶占據最大比例。(3)樣地內優勢種的胸徑分布呈倒“J”型,表明更新狀態良好。垂直結構上,各優勢種樹高為倒“J”型或近似倒“J”型。黃山松和其他優勢喬木大部分樹高為4~10 m,灌木除短尾越桔0~1 m個體數最多外,其他優勢灌木1~2 m個體數最多。(4)經計算,樣地內喬灌木各優勢種均呈聚集分布,聚集程度有所差異,喬木層黃山松最低,灌木層短尾越桔最低。該研究結果表明戴云山保護區黃山松群落物種組成豐富、更新良好,反映了亞熱帶高山針葉林的典型特征,其空間分布格局可能與取樣方式等因素有關。

關鍵詞: 黃山松群落, 物種組成, 胸徑樹高結構, 空間分布格局, 戴云山

中圖分類號: Q948.15文獻標識碼: A文章編號: 10003142(2017)07088110

植物群落是一定地段內不同植物在長期歷史過程中逐漸形成的生態復合體。分析植物群落可以揭示物種共存規律、形成機制,反應其生境條件以及空間關聯。因此研究植物群落種類組成、數量特征、物種多樣性是植被生態學研究的基礎(劉靜等,2016)。群落結構為揭示物種共存、群落演替和生物多樣性維持機制等提供重要信息(Tilman et al,2006),群落的物種組成和區系成分則反映群落結構變化,是了解群落性質的基礎和關鍵。黃山松(Pinus taiwanensis)是中國特有種,又稱臺灣松,常綠喬木,為喜光樹種,耐干旱瘠簿、抗風,材質好,同時病蟲危害少,生長持續時間長,主要分布于浙江、臺灣、福建、江西、安徽等省山地,是亞熱帶中山地區的主要建群種。戴云山脈保存有中國大陸最南端、面積最大、保存最完好的原生性黃山松林,群落面積6 400 hm2,是中國最大的黃山松種質基因基地(朱德煌等,2012)。迄今,本課題組對戴云山黃山松群落已做大量研究,對其主要群落類型及物種多樣性(任國學等,2011)、主要樹種種群更新生態位(朱德煌等,2012)、幼苗與環境因子空間異質性關聯(劉金福等, 2013;蘇松錦等,2015)等進行了探討分析,揭示了黃山松的生長環境和生存現狀。由于黃山松群落廣布于自然保護區內,而以往的研究局限于戴云山主峰或者九仙山、陳坂嶺頭等地,空間尺度相對較小。目前,我國建立了多個大型固定監測樣地,對探討物種共存機制、檢驗生態學理論提供了良好的平臺(馬克平,2008)。大型固定樣地主要監測南亞熱帶常綠闊葉林、亞熱帶常綠闊葉林、暖溫帶落葉闊葉次生林以及溫帶闊葉紅松林等(徐麗娜和金光澤,2012),對亞熱帶針葉林的研究仍較少。同時,大型樣地設置多為監測某一區域內的闊葉林,因而海拔跨度小。針對分布范圍廣的群落進行研究時存在一定局限性。

基于上述考慮,以戴云山自然保護區為研究范圍,采用網格布點法,擴大監測面積和海拔跨度,建立86塊、總面積達5.7 hm2的黃山松樣地。主要探討以下幾個科學問題:(1)戴云山自然保護區樣地內黃山松群落的物種組成;(2)樣地內出現物種所屬區系;(3)優勢種物種個體數,胸徑樹高分布有何特點;(4)黃山松群落優勢種的空間分布格局。討論不同取樣條件下的異同,以期為戴云山黃山松群落的保護與發展提供基礎數據支持。

1材料與方法

1.1 研究區及樣地概況

戴云山自然保護區位于福建泉州德化縣境內,118°05′22″~118°20′15″ E,25°38′07″~25°43′40″ N,屬亞熱帶季風氣候,年平均氣溫為15.6~19.5 ℃,最冷月在1月份,平均氣溫為6.5~10.5 ℃,最熱月是七月,平均氣溫為23~27.5 ℃,最高氣溫36.6 ℃。空氣相對濕度87%。山地黃壤、紅壤、黃紅壤是土壤主要組成部分。該區地形復雜,1 000 m以上的山峰有258座,其中最高峰海拔1 856 m,被譽為“閩中屋脊”。

戴云山屬典型山地森林生態系統,保留有最為集中和完整、天然更新狀態最好的黃山松林,且該地生物多樣性豐富,樣地內喬灌木層共出現種子植物59科108屬219種;喬木層主要有黃山松、木荷(Schima superba)、馬尾松(Pinus massonianaa)、紅楠(Machilus thunbergii)、杉木(Cunninghamia lanceolata)、羅浮栲(Castanopsis fabri)等;灌木層主要有中華野海棠(Bredia sinensis)、腫節少穗竹(Oligostachyum oedogonatum)、華麗杜鵑(Rhododendron farrerae)、小葉赤楠(Syzygium buxifolium)、莢蒾(Viburnum dilatatum)等;草本層主要有芒萁(Dicranopteris pedat)、中華里白(Hicriopteris chinensis)、狗脊蕨(Woodwardia japonica)等。

1.2 樣地設置以及調查方法

2015年在戴云山自然保護區內(118.10°~11827° E, 25.65°~25.72° N之間)采用網格布點法以550 m間距公里坐標數點,如果橫、縱坐標交點在黃山松小班內,則該點為樣地位置。共設置25.82 m × 25.82 m的正方形樣地86個(圖1),總面積約為5.7 hm2。每個樣地四個角點分別設置于北N、東E、南S、西W4個方向,樣點中心位置O須埋設水泥樁,便于今后復查。記錄每個樣方內DBH >5 cm的喬木名稱、冠幅、冠下高、生活力狀況并按順時針掛牌、編號;4個方向上分別設置4 m × 4 m 小樣方,記錄幼樹(H>30 cm 和DBH<5 cm)名稱、高度、胸徑并編號,查數輪生枝數。記錄灌木種類、相對蓋度、株數、平均高;在每個灌木樣方內設置一個1 m × 1 m 草本樣方,記錄種類、蓋度、株數和平均高度。

1.3 數據處理

對調查數據進行統計分析計算樣地內植物的相對密度、相對優勢度、相對頻度計算各物種重要值, 相關公式見孫儒泳等(2004)。根據世界種子植物科屬分布區類型劃分標準劃分出所有植物所屬科屬的分布區類型(吳征鎰,2003;吳征鎰等,1997);通過計算Lloyd平均擁擠度、聚塊指數、擴散系數以及負二項參數,對種群空間分布格局進行分析,相關定義及計算方法見文獻(鄭元潤,1997)。

2結果與分析

2.1 植物組成特征

樣地內黃山松群落分布有木本植物共59科108屬219種。其中薔薇科(22種)、殼斗科(20種)、樟科(18種)、冬青科(15種)等占據優勢,主要優勢樹種包括喬木層的黃山松、馬尾松、木荷、紅楠、

兩廣楊桐、羅浮栲等,灌木層的腫節少穗竹、崗柃、窄基紅褐柃、短尾越桔、滿山紅等。

樣地內優勢樹種均為常綠種。Hubbell、Foster把單位公頃個體數少于等于1的種定義為稀有種,1~10的為偶見種(楊慶松等,2011)。黃山松群落固定樣地中喬木層稀有種數(74種,占33.79%)低于灌木層(99種,占45.21%),灌木層偶見種數(54種,24.66)低于喬木層(56種,25.57%),喬木層只有1株物種的有25個,灌木層有46個。

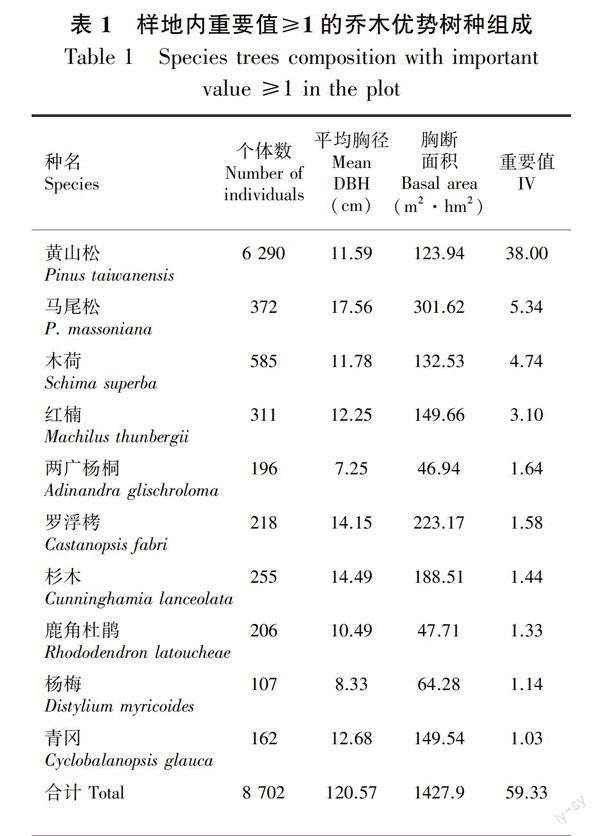

由表1可知,平均胸徑最大的樹種為馬尾松(17.56 cm),羅浮栲(14.15 cm)和杉木(14.49 cm)胸徑均值較為接近,黃山松平均胸徑為11.59 cm,由大到小排序,位于第7。胸高斷面積排在前五位的樹種為馬尾松、羅浮栲、杉木、紅楠和黃山松。所有喬木樹種平均胸高斷面積為144.85 cm2,胸高斷面積之和為1 251 089 cm2,黃山松占總體胸高斷面積的87.66%。

調查樣地內重要值≥1的灌木有16種(表2),重要值最大的前三個物種為腫節少穗竹、崗柃、窄基紅褐柃,依次為12.06、9.65、7.92。個體數量按從多到少排序前三的物種為崗柃、華麗杜鵑、窄基紅褐柃。腫節少穗竹萌生枝數最多(6 252株)占總體的37%,崗柃(2454株)占14.56%,居其次。此16種灌木個體數占樣地內灌木總個體數的80.02%。平均高度最大的是格藥柃(3.72 m),江南山柳(2.71 m)和兩廣楊桐(2.44 m)次之。

2.2 分布區類型

由表3可知, 樣地內熱帶區系類型和溫帶區系類型的科分別占總科數的74.58%和25.42%,其中熱帶區系類型的科以泛熱帶區系為主,主要是大戟科、樟科、山茶科等,占總科數的32.19%。溫帶區系類型的科中以北溫帶區系為主,占總科數的15.25%。樣地內熱帶區系類型和溫帶區系類型的屬分別占總數的52.78%和43.52%。熱帶區系類型中泛熱帶的屬所占比例最高,主要包括大青屬、冬青屬、榕屬等,占總屬數的20.37%。溫帶區系屬種以北溫帶分布類型的屬數最多,包括李屬、櫟屬、槭樹屬等,占總屬數的20.37%。世界廣布科有14科,占23.73%,主要包括桑科、榆科、薔薇科等,屬有4屬。中國特有屬包括箬竹屬、杉木屬、少穗竹屬等。總體而言,熱帶分布區系類型科屬多于溫帶分布區系類型科屬。

2.3 徑級結構

徑級結構是植物群落穩定性和生長發育狀況的重要指標。樣地內共有喬灌木獨立個體32 603株, 其中喬木層胸徑最大的是東南石櫟為111 cm,甜櫧最大胸徑62 cm居其次。樣地內所有喬木平均胸徑為10.19 cm。由圖2可知,樣地內黃山松和重要值前五位的樹種胸徑分布明顯呈現倒“J”形,表明黃山松群落處于穩定與正常生長的狀態。黃山松(5~7 cm) 和馬尾松(5~11 cm) 初始徑級個體數圖 1黃山

并不是最多,分別在7~9 cm和11~17 cm處呈“峰形”分布,后呈倒“J”形。木荷、紅楠、羅浮栲隨著胸徑變大,個體數逐漸減少, 而兩廣楊桐則急劇減少,其5~11 cm胸徑的個體數占據了58.67%。根據實際測量,采取下限原則,將胸徑劃分為3個等級:小徑木(5~10 cm)、中徑木(10~20 cm)、大徑木(>20 cm)。統計得知,樣地DBH<20 cm的喬木個體數占樣地內喬木總數的92.37%,小徑木和中徑木分別占48.43%和44.3%,大徑木僅占7.54%,為最小比例。黃山松群落DBH<20 cm的占黃山松總體的94%,中徑木所占比例大于小徑木,接近半數。中小徑級個體數和大徑級個體數差異很大,表明戴云山目前生境適宜黃山松等優勢樹種的生存,且種群自我更新情況良好。

2.4 垂直結構

通過對樣地內黃山松及其他優勢樹種的樹高分類統計(圖3)可以看出,樣地內優勢種樹高個體數基本呈現峰形分布的凸形曲線。黃山松樹高6~8 m個體數最多,其次為4~6 m個體數最多, 4~10 m黃山松占總體的75.44%。木荷各徑階樹高個體數分布趨勢與黃山松接近,4~10 m的個體數占總個體數的81.85%。紅楠6~8 m個體數最多,占35.37%,兩廣楊桐 4~6 m個體數占總體的52.55%。羅浮栲各徑級分布較平均。

灌木樹高分布基本呈倒“J”形或近似倒“J”形。各個物種樹高大部分在2 m以下。崗柃0~1 m和1~2 m個體數相當,窄基紅褐柃1~2 m個體數最多。短尾越桔0~1 m個體數占最大比例。滿山紅和映山紅分布較為平均,但1~2 m個體數仍占最大比例。

2.5 空間分布格局

種群空間格局反映的是一定環境因子對個體行為、生存和生產的影響,是分析種內和種間競爭、種子擴散、干擾等生態過程的基礎(Druckenbrod et al,2005;Nathan,2006)。物種空間分布格局能夠反映環境因子對植物個體生存、生產、更新的影響。通過對喬木和灌木的空間格局分析(表4,表5)可見,采用方差均值比率法,計算結果表明喬灌木各優勢種均呈聚集分布。利用聚集強度指數進行分析驗證發現叢生指數皆大于1,負二項參數較小,平均擁擠度遠大于1,擴散系數大于1,可以推斷喬木層優勢樹種呈集群分布。聚集程度前三位(由高到低)的是青岡、羅浮栲、木荷,黃山松的聚集程度最低,兩廣楊桐 、馬尾松、紅楠的聚集程度相近。灌木層優勢種也呈集群分布,聚集程度高的物種是黃瑞木、巖柃、腫節少穗竹。聚集程度低的物種為崗柃和短尾越桔。

3討論與結論

監測目的決定監測內容、指標和技術方法(徐海根等,2013)。固定樣地的建立以黃山松群落本底調查為目的,用以監測整個保護區內黃山松群落物種組成、群落結構,以期揭示黃山松群落生境維持機制,在物種角度驗證生態學假說。以大樣地的方式取樣跨度過大,實現難度高,局限于固定地塊,對氣候的反映不敏感。網格均勻布點取樣,覆蓋范圍廣,各樣地間海拔、坡度、坡向等環境因素空間異質性強烈。與1 hm2大樣地進行比較不僅能反映取樣差異對物種多樣性監測的影響,也能發現連續性樣地和網格布點樣地內黃山松群落維持機制的共性與差異。

3.1 物種多樣性及區系類型

就物種多度而言,固定樣地內木本植物達到59科108屬219種,1 hm2樣地物種多度為108種,隸屬于34科61屬, 物種數相差一倍。黃山松固定樣地中稀有種和偶見種分別占33.79%和25.57%,與其他大樣地(古田山、天童山、八大公山、武夷山)面積雖然不同,所占比例相似;金毛狗、福建柏、樂東擬單性性木蘭、閩楠等國家二級保護植物,浙江桂、厚殼桂、多脈青岡等省級重點保護植物,長耳玉山竹、福建含笑等戴云山特有植物(鄭世群,2013)也出現在樣地中,而1 hm2樣地中并未涵蓋。可見面積增大, 物種數增加, 毋庸置疑。優勢物種不同,1 hm2

樣地中,喬木層優勢樹種較少,除黃山松外,僅有江南山柳和紅楠,其他均為灌木。固定樣地中優勢種的數量明顯增多,喬木層的馬尾松、木荷、杉木、羅浮栲,灌木層的腫節少穗竹、烏藥、黃瑞木、箬竹等物種出現,這與海拔跨度大有關。就保護區內主要群落而言,固定樣地的研究結果更符合戴云山實際(鄭世群等 2012;劉金福等 2013)。同時,也不難發現,無論取樣地區、取樣面積如何變化,崗柃、窄基紅褐柃、兩廣楊桐、短尾越桔、鹿角杜鵑等物種在黃山松群落均有大量分布(朱德煌等,2012;蘇松錦等,2015)。

區系特點來看,同緯度地區的大樣地均表現出同一特點:熱帶分布的科屬多于溫帶分布的科屬,其中熱帶分布類型中以泛熱帶分布比例最大,溫帶分布科屬以北溫帶數量最多。戴云山黃山松群落也表現出相同的特征,與其所處的地理位置相符。具體科屬所占比例差異,是戴云山地處中亞熱帶南緣,地勢較高、地形復雜,生境類型多樣所致。總體上熱帶性質較顯著,具有一定程度的南亞熱帶性質。

3.2 垂直結構和胸徑分布

林木徑級和樹高分布結構是森林生態系統重要組成部分。戴云山黃山松群落大樣地內喬木層和黃山松種群的徑級樹高都呈現倒“J”形(胸徑低于20 cm,樹高在4~10 m之間的黃山松占據主體)總體看來群落更新良好,與蘇松錦等(2015)、朱德煌等(2012)研究結果一致。但在實際調查中發現,由于黃山松群落跨越海拔、區域尺度大,受自然環境資源異質性的影響,各小樣地黃山松徑級分布存在差異。高海拔(1 500~1 700 m)黃山松群落受到大風、土壤等自然因素影響,生長緩慢,同時由于光照充足,人為干擾少,其幼苗、幼樹更新狀況也比其他地區好,小徑木數量多。海拔1 300~1 400 m黃山松純林分布廣,密度大,各個徑級黃山松均有分布。林木個體之間處在水、肥、氣、熱和營養空間方面激烈競爭階段,大徑木較少,密度制約下枯木倒木也多分布于此區域。低海拔地區針闊混交,灌木茂盛,喬木層郁閉度大,隨著氣候的變化低海拔物種逐漸向較高海拔擴張,黃山松的適宜生境范圍逐漸上移,海拔900 m處已逐漸減少,小徑級居多。

大徑木比例小是南方山區較為普遍的現象,就南方地區所建立的大型監測樣地來看,面積雖有差異,但樣地內小徑木占比例均最大,可能是種群、種間競爭激烈,物種更替頻繁,群落組成不穩定,處于受到一定程度干擾后的恢復演替階段(丁暉等,2015)。人為干擾也是徑級分布的重要影響因素,由于樣地范圍廣,面積大,各地原因存在差異,部分黃山松群落是封山育林之后的天然次生林,生長年限短,樹高、胸徑偏小。DBH<10 cm的喬木和黃山松個體數均占各徑階的最大值,大徑木和特大徑木比例不到8%,黃山松甚至出現徑階缺失的現象,不排除靠近居民區的大徑木被偷盜砍伐的可能性。因而,各地區林木小徑級均占優勢,而具體環境不同,未來演替方向也有待繼續監測。

3.3 空間分布格局

種群空間分布格局依賴于研究尺度(蘇松錦等,2015)。戴云山固定樣地內黃山松群落喬灌木優勢種均呈聚集分布,與蘇松錦1 hm2樣地研究結果一致。蘇松錦等(2015)的研究認為,1 hm2樣地內黃山松隨機分布的地區是受地形影響,地形平坦、高程較低易出現均勻分布。在固定樣地中,取樣地形多種多樣,黃山松群落亦為集群分布。Oring統計分析表明,0~26 m范圍內黃山松群落喬木層會呈現集群分布的狀態。固定樣地內物種呈聚集分布可能是采樣方法不同,單個樣地尺度低于26 m所致。除取樣差異外,物種本身所處演替階段,及其群落物種特性也會是影響物種分布格局的因素(丁暉等,2015)。黃山松群落的徑級樹高分布狀態表明群落仍在演替初期,即隨著種群的發育,個體年齡和體積的增大,群落內物種對環境要求也將提高,自疏與他疏作用會使群落逐漸向均勻分布和隨機分布過渡(伊力塔等,2008)。未來隨著氣候的變化,可能會對黃山松的種群格局產生負向影響。同時,野外調查發現,很多地區是荒廢的耕地,部分喬木是在封山育林之后逐漸成長起來的,集群分布現象明顯,表明人為因素也可能影響群落空間分布。就集群程度來看,鹿角杜鵑、格藥柃、兩廣楊桐、馬醉木是黃山松群落亞林層,為黃山松伴生樹種,生境適應能力強,在戴云山廣泛分布,集群程度高。紅楠、楊梅、黃山松對海拔的適應狀況不同,在900~1 700 m均有分布,集群程度沒有其他樹種高。黃瑞木生境適應能力強,腫節少穗竹、崗柃枝叢數多,聚集程度遠高于其他灌木。集群程度也一定程度上反映了物種特性。

通過固定樣地的建立對戴云山黃山松群落進行監測,在不同尺度范圍下,黃山松種群如何維持,作為先鋒樹種其今后的演替方向如何,不同取樣方式下監測結果是否相同,如何解釋物種徑級結構、空間分布格局上的差異,上述問題的回答,有待于做深入分析和探討。固定樣地物種組成和群落結構的分析,是研究黃山松種群物種共存機制、更新演替規律的第一步,也為生物多樣性的監測和維持提供基礎數據。

參考文獻:

DRUCKENBROD DL, SHUGART HH, DAVIES I, 2005. Spatial pattern and process in forest stands within the Virginia piedmont [J]. J VEG Sci, 16(1):37-48.

DING H, FANG YM, YANG Q, et al, 2015. Community characteristics of a midsubtropical evergreen broadleaved forest plot in the Wuyi Mountains, Fujian Province, southeastern China [J]. Biodivers Sci, 23 (4):479-492. [丁暉, 方炎明, 楊青, 等, 2015. 武夷山中亞熱帶常綠闊葉林樣地的群落特征 [J]. 生物多樣性, 23 (4):479-492.]

LIU J, MA KM, QU LY, 2016. Species composition and community structure of dominant mangrove forests in Zhanjiang Mangrove National Nature Reserve, Guangdong Province [J]. Ecol Sci, 35(3): 1-7. [劉靜, 馬克明, 曲來葉, 2016. 廣東湛江紅樹林國家級自然保護區優勢喬木群落的物種組成及結構特征 [J]. 生態科學, 5(3): 1-7.]

LIU JF, ZHU DH, LAN SR, et al, 2013. Association between environment and community of Pinus taiwanensis in Daiyun Mountain [J]. Acta Ecol Sin, 33(18):5731-5736. [劉金福, 朱德煌, 蘭思仁, 等, 2013. 戴云山黃山松群落與環境的關聯 [J]. 生態學報, 33(18):5731-5736.]

MA KP, 2008. Large scale permanent plots: important platform for long term research on biodiversity in forest ecosystem [J]. Acta Phytoecol Sin, 32(2): 237-237. [馬克平, 2008. 大型固定樣地:森林生物多樣性定位研究的平臺 [J]. 植物生態學報, 32(2): 237-237.]

NATHAN R, 2006. Longdistance dispersal of plants [J]. Science, 313(5788):786-788.

REN GX, LIU JF, XU DW, et al, 2011. Analysis on classification and species diversity of Pinus taiwanensis community in Daiyun Mountain National Nature Reserve [J]. J Plant Resour Environ, 20(3):82-88. [任國學, 劉金福, 徐道煒, 等, 2011. 戴云山國家級自然保護區黃山松群落類型與物種多樣性分析 [J]. 植物資源與環境學報, 20(3):82-88.]

SUN RY, LI QF, NIU CJ, et al, 2002. Basic ecology [M]. Beijing: Higher Education Press:140-143. [孫儒泳, 李慶芬, 牛翠娟, 等, 2002. 基礎生態學 [M]. 北京:高等教育出版社:140-143.]

SU SJ, LIU JF, MA RF, et al, 2015. Spatial distribution patterns and associations of Pinus taiwanensis population in Daiyun Mountain, Southeast China [J]. Source Sci, 37(4):841-848. [蘇松錦, 劉金福, 馬瑞豐, 等. 戴云山黃山松種群的空間分布格局與關聯性 [J]. 資源科學, 37(4):841-848.]

TILMAN D, REICH PB, KNOPS JMH, 2006. Biodiversity and ecosystem stability in a decadelong grassland experiment [J]. Nature, 441(7093): 629-632.

WU ZY, ZHOU ZK, LI DZ, et al, 1997. The arealtypes of the world families of seed plants [J]. Plant Divers Res, 25(3):245-257. [吳征鎰, 周浙昆, 李德銖, 等, 1997. 世界種子植物科的分布區類型系統 [J]. 云南植物研究, 25(3):245-257.]

WU ZY, 2003. Revision of the arealtypes of the world families of seed plants [J]. Plant Divers Res, 25(5):535-538. [吳征鎰, 2003. 《世界種子植物科的分布區類型系統》的修訂 [J]. 云南植物研究, 25(5):535-538.]

XU LN, JIN GZ, 2012. Species composition and community structure of a typical mixed broadleavedKorean pine (Pinus koraiensis) forest plot in Liangshui Nature Reserve, Northeast China [J]. Biodivers Sci, 20 (4): 470-481. [徐麗娜, 金光澤, 2012. 小興安嶺涼水典型闊葉紅松林動態監測樣地:物種組成與群落結構, 生物多樣性 [J]. 20 (4): 470-481.]

XU HG, DING H, WU J, et al, 2013. Principles, indicators and sampling methods for species monitoring [J]. Acta Ecol Sin, 33(7) : 2013-2022. [徐海根, 丁暉, 吳軍, 等, 2013. 生物物種資源監測原則與指標及抽樣設計方法 [J]. 生態學報, 33(7) :2013-2022.]

YANG QS, MA ZP, XIE YB, et al, 2011. Community structure and species composition of an evergreen broadleaved forest in Tiantongs 20 ha dynamic plot, Zhejiang Province, eastern China [J]. Biodivers Sci, 19 (2):215-223 [楊慶松, 馬遵平, 謝玉彬, 等. 2011. 浙江天童20 ha常綠闊葉林動態監測樣地的群落特征 [J]. 生物多樣性, 19 (2):215-223.]

YI LT, HAN HR, CHENG XQ, 2008. Spatial distribution patterns of Quercus liaotungensis population in Lingkong Mountains [J]. Acta Ecol Sin, 28(7):3254-3261. [伊力塔, 韓海榮, 程小琴, 2008. 靈空山林區遼東櫟(Quercusliaotungensis)種群空間分布格局 [J]. 生態學報, 28(7):3254-3261.]

ZHENG YR, 1997. The applicability of various methods in analysis of Picea mongolica population spatial distribution pattern [J]. Acta Pytoecol Sin, 21(5):480-484. [鄭元潤, 1997. 不同方法在沙地云杉種群分布格局分析中的適用性研究 [J]. 植物生態學報, 21(5):480-484.]

ZHU DH, LIU JF, HONG W, et al, 2012. Studies on regeneration niche of main species in Pinus taiwanensis community in Daiyun Mountain [J]. J Trop Subtrop Bot, 20(6):561-565. [朱德煌, 劉金福, 洪偉, 等, 2012. 戴云山黃山松群落主要樹種更新生態位研究 [J]. 熱帶亞熱帶植物學報, 20(6):561-565.]

ZHENG SQ, LIU JF, HUANG ZS, et al, 2012. Nutrition ecological niche of dominant arbor species in Castanopsis fabri forest in Daiyun Mountains [J]. J Trop Subtrop Bot, 20(2):177-183. [鄭世群, 劉金福, 黃志森, 等, 2012. 戴云山羅浮栲林主要喬木樹種營養生態位研究 [J]. 熱帶亞熱帶植物學報, 20(2):177-183.]

ZHENG SQ, 2013. Studies on plant diversity and its evaluation of Fujian Daiyun Mountain National Nature Reserve [D]. Fuzhou: Fujian Agriculture and Forestry University: 1-140. [鄭世群, 2013. 福建戴云山國家級自然保護區植物多樣性及評價研究 [D]. 福州: 福建農林大學: 1-140.]