威寧饕餮紋銅戈考兼論美術考古學與美術史

畢洋

摘要:通過對銅戈的形態特征和紋飾造型的美術考古學圖像研究,以及與鹽源同類器的比較,再結合歷史文獻和已有研究成果,推測威寧中水出土的“饕餮紋”銅戈可能為“夜郎旁小邑”受西北部“筰”文化影響的產物。美術考古學,是進行考古學文化分期、區別考古學文化族群、探究考古學文化內涵的重要手段,其實現的根本目的和目標均是考古學和歷史學的,與美術史研究的根本目的和目標存在著重大差別。

關鍵詞:美術考古;饕餮紋;青銅戈

中圖分類號:J18

文獻標識碼:A

文章編號:1671-444X(2017)03-0121-04

國際DOI編碼:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2017.03.021

“考古學屬于最大的一個交叉學科”[1]1,是需要利用多種自然科學的技術手段(如生物學、化學、物理學、地質學等),并運用各種人文社會科學的方法(如歷史文獻學、民族學、人類學、宗教學、美術學等),進行多學科深入綜合研究的一門科學。[2]66考古學和美術學(主要指美術史)有許多共同的研究內容,諸如原始時期的洞穴壁畫、巖畫;各歷史時期的建筑和工藝品等等。一般而言,凡經田野調查、考古發掘所獲得的有關“美術”的遺跡、遺物習慣上都稱之為“美術考古”。美術考古屬于特殊的考古學[3]17,是運用考古學的材料、手段、方法對相關美術遺存進行圖像、造型、符號等分析,以實現考古學研究人類文化和社會之目的的一門學科。本文擬就通過對貴州威寧中水出土銅戈上的“饕餮紋”紋飾分析,探究這件銅戈的文化屬性,兼論美術考古學的研究對象及其圖像的研究方法。

一

1978年,在威寧中水出土了1件飾有“饕餮紋”的三角形直內青銅戈(調:12)。其援(即戈身)末寬,援體似等腰三角形;前鋒鈍尖;援末兩側有穿。于援體基部起柱狀脊直至前鋒。脊上有一圓形穿孔,兩側各有一乳釘,乳釘前部皆有似“眉”狀紋飾;乳釘后部于援基部飾有三角“齒”狀紋飾。內①呈長條狀,設于援末正中,內與援末相接處有一方形穿孔,內后部呈“山字形”,內上飾“饕餮紋”。(圖一)。

此式戈的“饕餮紋”圖像于援體和內部各一個,援部的紋飾是以制作工藝與裝飾紋樣相組合而的圖案,即由脊上的圓孔脊上的圓穿孔,一般飾于三角形直內戈,且圓穿孔旁邊少有其他鑄造工藝型紋樣裝飾;故結合此戈平面裝飾紋飾的構圖關系,將圓穿孔釋為整個圖案的“鼻”。(“鼻”)、脊兩側的“乳丁”(“眼”)、“乳丁”前方的“眉”飾以及援基部的三角形“齒”飾,點、線、面三位一體構成的寫實性“饕餮”圖案。內部圖案為線刻紋飾,即以回旋紋、菱形紋以及線條刻劃符號構成的抽象性“饕餮”紋飾。

“饕餮”一名,首見于《左傳·文公十八年》:“縉云氏有不才子,貪于飲食,冒于貨賄,侵欲崇侈,不可盈厭,聚斂積實,不知紀極,不分孤寡,不恤窮匱。天下之民以比三兇,謂之饕餮。”杜預注曰:“貪財為饕,貪食為餮。”宋呂大臨據《呂氏春秋·先識覽》“周鼎鑄饕餮,有首無身……”等記載,將凡以表現獸的頭部為主的紋飾都稱之為饕餮紋。后人皆習用之。由于此類紋飾實際上是各種動物的組合形象,亦或是幻想物象其頭部的正視圖案,雖有些是“有首無身”,但大多數都是“有首有身”。因此,現學界大多以“獸面紋”稱之[5]316(筆者后文對此“饕餮紋”也以獸面紋稱之)。

獸面紋其特點是以鼻為中線,兩側對稱排列,上端有角或眉,頂端或有冠,眉下有目,兩側或有耳,鼻下多有齒和唇,齒下或有爪,兩側或有展開的身或尾,一些簡體或變體形式沒有體部或尾部。獸面紋的表現方法和技巧,在各時期、各地區亦有所區別。

新石器晚期的獸面紋一般更具有寫實性,大多“表現為兇猛猙獰的大型食肉動物形象”[6]20-42。如良渚文化玉琮上的獸面紋(圖二,1),其眼管鉆而成,額、鼻均為淺浮雕。鼻微隆,嘴扁寬,上有兩對獠牙,其中內側朝上,外側沖下。主體紋飾空隙飾繁密卷云紋。頭頂飾羽狀紋。商周時期的獸面紋則多具抽象性,以營造出一種嚴肅、靜穆或神秘的氣氛[7]34-35如安陽小屯出土銅尊上的獸面紋,其尾上卷,首與軀線條粗獷,周圍密填卷云紋與雷紋,軀干尤為突出,無腿爪(圖二,2)。秦漢時期的獸面紋,逐漸脫離了原有的夸張、厚重和神秘,雖大多以質樸簡潔的形式出現,但技藝尤精。如秦始皇陵北建筑遺址出土瓦當上的獸面紋,紋飾遒勁,刀法簡練。“陰陽分明,立體感強,承襲了商周青銅紋飾的傳統作風”(圖三,1)[8]。在秦漢時期的云貴高原地區,與已進入鐵器時代的中原先進地區不同,由“西南夷”土著族群所創造的青銅文明尚處在其鼎盛的階段,因此這一地區的獸面紋尚保留了夸張與神秘的特點。如四川鹽源出土戈內上的獸面紋,主要以回旋紋為主,并結合線條比例組合關系,構成了抽象的變體獸面圖案(圖三,2)。

從獸面紋的創作背景看,在原始時期,神秘與恐懼是最初的創作靈感。人們出于對自然災害與不可解釋的自然現象這種神秘力量的敬畏,逐漸將其演化為一種具體的實體形象,于是“獸”的形象就被創作出來了。這種藝術創作的法則表現為:一方面創作主體極力地心理暗示,卻又不能賦予其具體的形象;一方面同時又借鑒經驗性的實體物象,或與自己部族或部落的圖騰神相結合。“獸”即是原始人類其原始宗教信仰“從泛泛的魔力崇拜和精靈崇拜發展為神靈崇拜和魔怪崇拜”[12]49-55的物象體現,是宗教與藝術相結合的“活化石”[13]98。因此,獸面紋普遍刻繪于宗教禮儀玉器上,成為掌握與“神靈”對話的原始宗教祭祀貴族維護其“神權”統治的工具。進入青銅時代后,獸面紋普遍施刻于鼎彝之類的“重器”以及象征著至上王權的殺伐兵器上,在繼承史前時期某些傳統的同時,逐漸與貴族集團的宗教與藝術相結合,為神權和王權統治服務[14] 87-88。直到歷史時期,隨著社會生產力的提高,以上層建筑為依托的獸面紋其神秘意識逐漸開始淡化而轉入浪漫主義階段僅指先進的中原文化地區,如“西南夷”等偏遠地區不在此階段范圍。,并衍化為可辨別或部分可辨別的實體存在物形象。

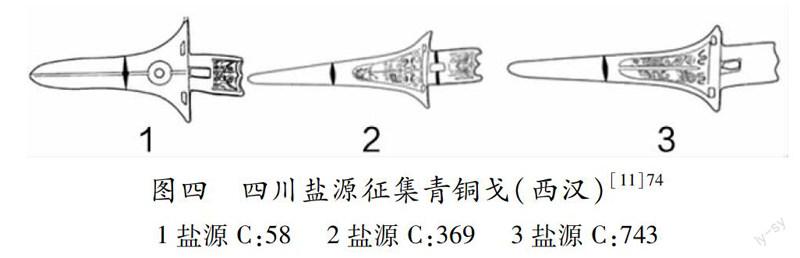

威寧出土的這件獸面紋銅戈(后文簡稱威寧中水調:12戈或調:12)在云南、貴州地區較為少見,多出土于四川的鹽源地區。從器物的形態特征看,調:12的援體與鹽源C:58更為近似(圖四,1),皆有柱狀脊,脊上有一圓穿。內末的“山字形”裝飾同C:452(圖三,2)。從紋飾上看,調:12內上的紋飾與鹽源C:452除前部略有差異外大體相同。援體上的紋飾雖僅與鹽源C:369略似(圖四,2、3),但綜合鹽源戈上的裝飾與紋飾看,調:12的圓穿、乳丁、制作工藝與裝飾藝術相結合的獸面紋、內上長方形穿都能在鹽源征集同類戈器中找到其母體的形式。[11]71—78另據學界研究,四川鹽源地區出土的此類戈及其他青銅器可能是“西南夷”中“筰”人的文化遺存,其年代范圍大致在西漢時期[11]198-210。

從出土情況看,威寧中水調:12戈的出土深度相當于梨園工區1978年,貴州省的考古工作人員在威寧中水發掘了三個地點,梨園工區為三個發掘點之一。的三、四層。而在梨園工區的二層出土有漢武帝時的五銖錢,第三層少見或不見五銖錢,除環首鐵刀等漢式器外,其他器物則更多具有滇文化的特點。同時,發掘者根據梨園三、四層中Ⅱ型墓葬的出土器物推斷,這些墓葬的時代下限可能在西漢早期,梨園第三、四層的年代范圍可能在秦漢之際到西漢早期,上限或可能稍早[15]217-244。因此我們認為,調:12的年代范圍應與梨園的三、四層相同。另外,根據這些墓葬的葬俗,梨園三、四層的Ⅱ型墓無明顯墓邊壙,尸首多仰身直肢、頭南腳北,足朝中河河床,發掘者認為可能是同一民族中的一種葬俗,即Ⅱ型墓可能是與當地土著居民有密切關系的其他族群的墓葬[15]217-244。

據文獻記載,威寧位于漢代犍為郡都尉治的漢陽縣境內,建元六年(前136年)置。《漢書·地理志》注引應劭曰:犍為郡“故夜郎國”,這與《史記·西南夷列傳》記載唐蒙出使夜郎后,“還報,乃以為犍為郡”的說法相印證。唐蒙見夜郎侯多同時,有“夜郎旁小邑,皆貪漢繒帛”。因此這一地區的墓葬,可能為“西南夷”地區中“夜郎旁小邑”的墓葬;調:12的出土之地,可能是“夜郎旁小邑”所屬地區。

綜上,通過對器物的形態特征和紋飾造型的美術考古學圖像研究,以及與鹽源同類器的比較研究,再結合歷史文獻和已有研究成果,我們認為,威寧中水調:12戈與鹽源征集的這批同類器屬同一時代,即西漢時期或偏早;前者紋飾明顯不如后者精細,略有獨特之處卻顯著表現出對后者的借鑒與模仿,且工藝較為粗糙。鑒于兩者空間距離甚近,故可推定威寧中水調:12獸面紋銅戈很可能為“夜郎旁小邑”受西北部“筰”文化影響的產物。不論其屬于貿易品、戰利品還是仿制品,都反映了云貴高原戰國秦漢時期,“西南夷”各土著族群之間的相互交流和影響。

二

由上文的個案研究,值得我們深度思考的是“美術考古”和“美術史”的重要差別。從構詞分析上說,在“美術考古”詞組中,中心是“考古”,“美術”是限定詞。考古學中的“美術”,特指那些以造型藝術為特征的“美術遺存”,即經古代人類加工制作后遺留下來的富有“美”的情趣和意境的遺跡和遺物,只有它們,才構成美術考古學的研究對象;而考古學的研究對象則是與人類有關的具有考古研究價值的所有遺存[16]45。美術考古與美術史的區別在于:前者研究的是具有“形”或“象”的物質形態的遺跡、遺物,“而并非以藝術資格而論的藝術作品”[17]404。

美術遺存不僅是物質生產的產物,更是精神生產的產物,其本身就是一種實物史料。這些美術遺存反映了當時生活的真實表現(如張擇端的《清明上河圖》)、制作工匠的創造力與想象力(如金沙遺址出土的“太陽神鳥”金飾)、反映的特殊涵義與主題思想(如良渚文化反山M12:98玉琮上的“神徽”),它們見證了“技術與藝術互動的文明史”[18]303-307。

但美術遺存的實物圖像不是現實,而是幻想和幻想中的現實,作為形式的存在物,其生成過程是由創作主體外力作用的結果。這個外力即“美的理式”,在本質上既規定了其作為表現形式的現實存在,又在創作上概括了其種族、環境與時代的特征。這就決定了美術遺存體裁的不同:建筑代表的是象征主義(如漢闕、明定陵),其特點是形式大于內容;雕塑代表的是古典主義(如敦煌石窟佛造像),其特點是形式等于內容;繪畫代表的是浪漫與神秘主義,其特點是內容大于形式[19]215。(如漢畫像石漢畫像石是浪漫與神秘主義在藝術創作中反映創作主體(漢族群體)其本質論、創作論、目的論最高形式的表現。漢畫像石不僅表現了人生前世界的真實生活圖景,而且構建了人死后的理想世界。反映了漢族群體“天地相通”的宇宙觀;“天人合一”的哲學觀;“視死如生”的宗教觀;“順其自然”的命運觀等等。轉引自趙憲章,朱存明.美術考古與藝術美學[M].上海:上海大學出版社2008:122.)。對于創作主體來說,圖像與材料還有其傳達的特定涵義。由精美、稀有材質制成的美術品一定與早期的巫術意識有關,由其使用的等級不同繼而誕生出禮制。這種現象在“行動上崇尚倫理,思維上注重直覺,藝術上講究表現”、“比德于物”的古代中國尤其普遍(如中國古代玉禮器“六瑞”據《周禮·春官·大宗伯》記載:“以玉作六瑞,以等邦國。王執鎮圭,公執桓圭,侯執信圭,伯執躬圭,子執谷璧,男執蒲璧。以玉作六器,以禮天地四方。以蒼璧禮天,以黃琮禮地,以青圭禮東方,以赤璋禮南方,以白琥禮西方,以玄璜禮北方。”是為玉禮器“六瑞”之說。)。

根據美術考古學研究實物形象 的“物態學”理論體系物態學由實物形象的意義態、本體態、環境態三個部分組成。實物形象的意義態可分為“元意義”和“式意義”兩種,前者由作品的自然意義、符號意義、本質意義構成;后者由作品的外向結構意義、內向結構意義和視像結構意義構成。從實物形象意義的發生形態看,一件作品通常由物理態、形式態、自然態和人文態四個相互關聯的意義要素構成。物理態和形式態合稱為本體態;自然態和人文態合稱為環境態。轉引自顧平,杭春曉,黃厚明.美術考古學學科體系[M].上海:上海大學出版社2008:2.,結合圖像學的研究方法,對美術遺存實物圖像母題辨析和涵義的分析可分為三個層次展開:首先是對美術品實物圖像的識別,即在視覺上所呈現的客觀自然形態;其次是通過相關背景知識的構建與連接,考究其在形式上的特定含義;繼而探尋和解釋這種形象或符號在其產生之時作為創作主體所賦予的文化與社會內涵;即通過考證圖像或符號的自然意義、本質意義、象征意義,結合其物理態(材質)、形式態(形象、題材、紋飾)、自然態(層位關系、器物組合、放置形式、空間位置與環境等),以探究其人文態的上層建筑(社會結構、文化觀念、時代背景、創作意識等)。

總之,作為考古學分支學科的美術考古學,通過以古代人類加工制作的器物的形態特征為分析基點來探尋圖像或符號所呈現出的特定含義,繼而窺視物品創作主體其時代的社會與文化內涵,是進行考古學文化分期、區別考古學文化族群、探究考古學文化內涵的重要手段,其實現的根本目的和目標均是考古學和歷史學的,這與美術史研究的根本目的和目標在于研究美術發展歷史存在著不可混淆的重大差別。

參考文獻:

[1]王巍.中國考古學大辭典[M].上海:上海辭書出版社,2014.

[2]劉鳳君.美術考古學導論[M].北京:高等教育出版社,2014.

[3]夏鼐,王仲殊.中國大百科全書·考古學[M].北京:中國大百科全書出版社,1986.

[4]貴州省文化廳.貴州文物精華[M].貴陽:貴州人民出版社,2006:41.

[5]朱鳳瀚.中國青銅器[M].上海:上海古籍出版社,2003.

[6]﹝法﹞列維·斯特勞斯. 圖騰制度[M].渠東,譯,梅非,校.上海:上海人民出版社,2002.

[7]馬承源.中國古代青銅器[M].上海:上海人民出版社,1982.

[8]臨潼縣博物館.秦始皇陵北二、三、四號建筑遺跡[J].考古,1979(12).

[9]浙江省文物考古研究所.瑤山[M].北京:文物出版社,2003:122.

[10]朱鳳瀚.中國古代青銅器[M].天津:南開大學出版社,1995:386.

[11]成都市文物考古研究所,涼山彝族自治州博物館.老龍頭墓地與鹽源青銅器[M].北京:文物出版社,2009.

[12]陳洪波.從玉器紋飾看良渚文化宗教信仰的兩類因素[J].南方文物,2006(01).

[13]劉敦愿.美術考古與古代文明[M].北京:人民美術出版社,2007.

[14]劉敦愿.呂氏春秋“周鼎著饕餮”說質疑[J].考古與文物,1982(03).

[15]貴州省博物館考古組,威寧縣文化局.威寧中水漢墓[J].考古學報,1981(02).

[16]顧平,杭春曉,黃厚明.美術考古學學科體系[M].上海:上海大學出版社,2008.

[17]范景中.美術史的形狀:從瓦薩里到20世紀20年代[M].北京:中國美術學院出版社,2003.

[18]張朋川.技術與藝術互動的文明史[A].張朋川.黃土上下——美術考古文萃[M].濟南:山東畫報出版社,2007.

[19]趙憲章,朱存明.美術考古與藝術美學[M].上海:上海大學出版社,2008.