基于ESEM的高階思維結構測量模型研究

姜玉蓮 解月光

摘要:新技術、新媒體的發展使人類前所未有地減輕了低階知識與能力的負荷,對于21世紀的公民而言,更需要具備完成復雜任務、解決劣構問題的高級綜合能力,即高階思維(Higher-Order Thinking)。高階思維結構具有整體性、發展性、社會性、復雜性和難以測評性。當前已有的各種與高階思維能力相關的測量量表,雖然能對高階思維某一方面的傾向性或行為過程做出一定的評價,但缺乏對課堂教學情境中高階思維發展過程及其能力的整體性評價和操作性指導,更忽略了對同伴情感支持、自我效能感和自我調節等非智力因素在高階思維發展中的觀測。因此有必要從課堂情境出發,探究高階思維結構的測量模型。通過探索性結構方程建模(ESEM)形成的高階思維結構模型,包括創造性策略、問題解決過程以及批判性調節學習3個二階因素,以及創新性思維、決策能力、元認知與反思性評價、問題解決能力、同伴情感支持、自我效能感、批判性思維、自我調節學習等8個一階因素。該模型不僅關注思維技能與問題解決能力的行為特征,還考慮了情感與動機的作用。這對于全面認識高階思維發展過程與活動的整體性具有一定的價值。

關鍵詞:高階思維結構;課堂情境;因素分析;ESEM;測量模型

中圖分類號:G434 文獻標識碼:A 文章編號:1009-5195(2017)03-0094-11 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2017.03.012

一、問題提出

近年來,數字化給傳統教育體系帶來巨大沖擊,大量記憶性和檢索性工作被信息技術所代替,高階思維(Higher-Order Thinking)作為完成復雜任務、解決劣構問題的高級綜合能力(鐘志賢,2004),在世界各國國家戰略與學習研究中都受到了前所未有的重視。

高級思維技能是在思維過程、思維策略和具體問題情境中逐漸養成的。深層次學習、問題解決、良好的思維品質以及思維的自我監控等智力與非智力因素之間的相互作用是高階思維形成的過程。反映在課堂教學情境中,就是具體的教與學活動。那么,課堂情境作為學生高階思維發展的重要場所,怎樣才能使學生的高階思維潛能得到很好的發展呢?布魯姆思維類型分類系統中,將分析、綜合、評價作為高階思維(王帥,2011)。雖然這種分類為具體的教學實踐提供了便利的圖式,但實際上思維與其他客觀現實世界的事物和現象一樣,具有客觀世界的整體性、復雜性和統一性,也就決定了人的思維是一個系統性結構。林崇德教授(2007)在系統科學、結構主義、辯證唯物主義理論基礎上構建了思維結構系統模型,并認為人體之間智力差異的根本原因在于思維結構的差異。只要解決了人類思維結構的問題,人類智力的種種問題都可以迎刃而解。高階思維作為具體思維發展到抽象思維的高級綜合能力的具體體現,也應該從整體性出發進行探索。因此,高階思維結構的研究可以使人們更深入地了解高階思維系統內各組成要素之間相互聯系、相互作用的方式以及存在、運動的狀態與發展變化,更好地促進課堂情境中高階思維問題的探索。

國內外一些學者對思維和創新性思維做了因素結構論、維度結構論、認知結構論、系統結構論、發展階段論等方面的探索,形成了“智力三維結構”“創造力三維模型理論”“布魯姆教育目標分類學”“思維系統結構”“皮亞杰兒童階段發展論”等經典理論,但目前針對高階思維結構的研究還是寥寥無幾,大多是從問題解決、創新性思維、批判性思維等角度間接地討論高階思維問題,或者把元認知、批判性思維、問題解決、創造性思維等同于高階思維。這些研究大都是從高階思維發展的某個角度提出的,體現了個體對問題情境的適當反應過程,以及高階思維發展過程中某方面的傾向性或某個行為的過程,并不代表高階思維的整個活動。同時在研究方法上,已有探索也更多地是停留在價值、意義的描述上,缺乏具體的流程設計和深入的實證分析。在實踐應用中,雖然出現了“托蘭斯創造性思維測驗”等高級思維能力測量量表,但更多的是關注思維整體能力的評價,對于具體的課堂情境實踐指導并沒有實質性推進。

高階思維作為課堂教學活動中學習者高水平的認知能力或心智活動,其結構很難測量,但可以通過深層次學習、問題解決、意義建構等高級認知活動以及良好的思維品質與自我調節等智力與非智力因素之間的相互作用,來進行高階思維行為、情感及高階思維品質特點的識別(Rupert Wegerif,2009)。而且,高階思維發展過程是將問題知識進行有意義建構的過程。通過高階知識信息的輸入、學習過程體驗和反饋評價等系統化過程,可以使高階思維發展目標實現以學習者外顯行為來表現。也就是說,高階思維系統屬性決定了高階思維的行為不是一個孤立的領域,而是由認知、情感、動作的共同整合,即高階思維學習過程始終都是學習者依據自身知道什么、能做什么和對情境有什么樣的感受來表現其行為的。反映在教學系統結構和行為特征中,是從行為“統整”角度將行為與智慧、情感和動作技能等領域進行路徑的整合,以培養具有高階知識、智慧性情操和高階思維能力勝任力的人(盛群力,2008)。基于此,本文采用因素分析法,通過對課堂情境中高階思維過程、策略與問題的行為統整表征、狀態描述等直接觀測指標的設定,萃取出能反映高階思維結構要素之間內在聯系、本質特征的潛在變量,為課堂教學情境中高階思維的培養和設計提供實證性借鑒。

二、研究設計

1.研究方法

由于研究之前并不能明確所設計的高階思維結構觀測變量和因子之間潛在的關系結構,因此筆者采用因素分析法對已獲得的數據進行降維處理,在確定潛在公因子的基礎上再建立高階思維結構因子模型。探索性因子分析可以尋找公因子來達到降維、簡化結構的目的,但缺乏對實際數據與理論模型擬合情況的檢驗。因此,我們利用了探索性結構方程建模(ESEM)。該方法既能靈活地探索高階思維的因子結構,又可以系統地驗證因子模型的功能與優點,為高階思維結構潛變量之間的關系分析提供更適宜的測量模型(麥玉嬌等,2013)。在因子分析與萃取過程中,考慮到高階思維結構的復雜性與整體特征以及各因素間的相關性,因素分析方法采取能生成相關矩陣的極大似然法。因子萃取采用斜交轉軸法中的Promax(又稱為最優斜交法),以使因子相關聯。

2.問卷設計與樣本調查

(1)問卷設計

目前從課堂情境視角直接進行高階思維過程、策略與問題情境評價的量規并不多見。本研究根據前期文獻分析和課堂實際觀察,發現“推理策略”“問題解決方法”“決策技能”“高級思維技能”“批判性思維”“創造性思維”等思維策略與高階思維能力之間具有密切的聯系。因此,在進行高階思維結構問卷設計時,我們主要利用課堂情境中“高階思維與問題解決”“創造性思維”“批判性思維”以及“分析、判斷、推理、決策”認知過程等具體行為與活動外在表征來間接評定學生的高階思維水平。同時,我們也綜合考慮了情感、價值觀、社會支持等非智力因素在思維發展中的重要性,尤其是“自我調節”“自我效能”“同伴情感互助”對高階思維發展的促進。

在具體設計中,我們參照國內外心理學及教育專家從元認知、問題解決能力、創造性思維、批判性思維以及自我調節、自我效能感等各個視角進行的高階思維過程與能力研究,如Borich和Tombari對美國中小學設計的《高級思維和問題解決核查表》,余平教授在此基礎上針對中國課堂教學設計的《創造力及高層次思維能力的行為表現量表》和《創造性思維策略使用核查表》,美國學者Montgomery的《問題解決量規》、黃茂在等設計的《問題解決能力的評分指標》等(余林,2007;Robert L. Linn等,2003)。除此之外,我們還借鑒了《加利福尼亞批判性思維傾向》、方平教授的《自我調節學習量表》、Schwarzer《自我效能量表》中的行為傾向、情感參與及感受的觀測指標。依據高階思維的智力因素、非智力因素、思維發展及社會化認知理論等,我們形成了《高階思維結構行為表征與情感體驗核查表》,主要包含動機與自我效能感、自我學習調節與控制、同伴問題解決活動、創造性思維與遷移能力、批判性思維傾向、問題解決策略與能力、判斷與決策能力等160項觀測指標。為了使觀測指標更加科學化,我們選擇了北京市中小學校各一所進行預研究并組織中小學教師與相關學者進行專家會議論證。根據預研究回收的89份問卷與數據分析,刪掉觀測指標12項;根據專家會議又刪掉了18項觀測指標。最后調整得到的高階思維結構觀測指標共130項,均采用六級李克特量表計分,其中“1”代表“非常不認同”,“2”代表“不認同”,“3”代表“部分不認同”,“4”代表“部分認同”,“5”代表“認同”,“6”代表“非常認同”。

(2)樣本調查

在課堂實地聽課和訪談的基礎上,我們按照分層隨機抽樣方法,選擇發達地區、中等發達城市、縣級城市、鄉鎮,對北京市區、山東青島市區、山東濟寧地區(梁山縣城、曲阜鄉鎮)、江蘇無錫與泰州地區、長春市區6個地區,12所不同年級、不同發展水平的中小學,進行問卷發放。問卷發放均采取了課堂現場填寫與回收方式。本次研究共回收問卷1565份,有效問卷1505份。總樣本被隨機分成兩類獨立樣本。其中656份樣本做探索性因素分析,男女生各占44.97%與55.03%,年級與地區分布如圖1、圖2。另外849份樣本做ESEM與驗證性因素分析,男女生各占48.4%與50.5%,缺失值占1.1%,年級與地區分布如圖3、圖4。兩類獨立樣本的男女比例、年級與區域分布基本均衡。

(3)樣本檢驗

在具體分析之前,我們對兩類獨立樣本分別進行了正態分布檢驗、信度與效度檢驗。正態分布檢驗可以更好地選擇因子旋轉方法,信度檢驗反映的是問卷測量所得結果的一致性和穩定性,效度檢驗反映了問卷測量所得結果的準確性和有用性。

對于樣本的正態性檢驗,我們選用偏度峰度檢驗法。經檢驗,兩類獨立樣本的偏度系數和峰度系數絕對值大部分均小于 1,極個別小于 2,偏度系數和峰度系數具有顯著性,基本符合正態性分布。信度檢驗選擇Cronbach's Alpha信度系數進行檢驗,結果發現Cronbach's Alpha信度系數在0.9以上,問卷的信度非常好,穩定性和內在一致性非常高(Dimiter M. Dimitrov,2015)。效度檢驗主要是對內容效度和結構效度進行分析。由于在問卷編制過程中,已經對測驗項目與所涉及的內容范圍進行了符合性判斷;且通過專家會議法對問卷內容進行評價,因此,問卷的測量內容及范圍的科學性和準確性已經得到驗證。結構效度采取的是KMO(取樣適當性)和巴特利特球形檢驗。結果發現:探索性因素分析樣本KMO(取樣適當性)=0.961,Bartlett's(8256)=37149.197,p<0.001,量表非常適合因素分析;驗證性樣本KMO=0.989,p<0.001,達到了顯著性水平。

3.工具選擇與統計分析過程

ESEM是在測量模型部分使用了類似于 EFA 模型的 SEM因子分析方法。目前在EFA應用較多的是SPSS,ESEM支撐比較良好的工具是Mplus。因此我們在研究中綜合使用了SPSS的探索性因素分析和Mplus的探索性結構模型(ESEM)。具體作法是:首先,通過SPSS工具對高階思維結構進行探索性因素分析,初步確定高階思維因子數目;其次,通過Mplus工具進行二次探索性因素分析、探索性結構方程建模(ESEM)和驗證性分析,比較兩種軟件分析后的探索性因子結構和擬合指標;最終確定公因子數量,再根據模型簡約化原則,對一階因素進行二階分析,得出能反映高階思維要素關系的測量結構模型。

三、高階思維結構因子分析過程與發現

由于高階思維結構的復雜特征和測量難度,我們先利用SPSS探索性因素分析的成熟技術,初步確定公因子數目;再利用Mplus可以設定獲得多個公因子模型結果及可以對擬合指數比較的特點,從擬合指標進行評價并最終確定最優公因子;最后利用Mplus因子探索與驗證的雙重功能,對探索出的最優公因子進行探索性結構方程建模(ESEM)和二階測量模型建立。

1.SPSS探索性因素分析與公因子數目判斷

(1)觀測指標篩查

根據Kaiser(1970)的觀點, KMO的值至少要在0.50以上,才可以進行因子分析,KMO值在0.9以上,極其適合進行因子分析。對高階思維問卷數據進行KMO和Bartlett初始檢驗,得出樣本的KMO(取樣適當性)=0.961,Bartlett's(8256)=37149.197,p<0.001,表明量表適合于進行探索性因素分析。萃取特征值大于1的因子,共有20個公因子,總解釋方差為67.159%。

高階思維結構探索性因素初步分析結果顯示:雖然觀測變量總解釋方差大于50%,但有一些觀測變量的因子載荷較小(低于0.3),且一些公共因子僅有兩個觀測指標(每個公共因子不低于3個觀測指標),可見初始得出的因子不屬于穩定結構。因此,對于因素載荷低于0.3的觀測變量逐條刪除后再進行新的因素分析,直至所有觀測指標的因子載荷均達到0.50以上(共刪除61項題目)。刪除后數據結果是:KMO(取樣適當性)=0.969,達到“極佳”水平,表示變量間有公共因子存在;Bartlett球形檢驗的值為23345.202(自由度為1770),顯著性概率值p=0.000<0.05,表示總體相關矩陣間有公共因子存在。因而KMO系數檢驗和Bartlett球形檢驗均表明變量適合進行因子分析。

(2)探索性因素萃取

因子萃取結果并不是唯一的,也不能說哪一種因子萃取的結果是絕對正確的,因子萃取是綜合判斷的一個過程。目前因子萃取主要依據特征值大于1、碎石圖、公因子累積解釋方差最低要求達到50%以上等原則。但每一種準則都有其內部局限性,因而一些研究者建議使用多種準則來確定模型中因子的萃取。考慮到本次研究的樣本數量,我們參照Kaiser特征值大于1、碎石圖檢驗法、方差百分比三種因子萃取原則。

根據特征值大于1的因子萃取原則,再綜合考慮共同性、載荷系數、累積方差貢獻率和一致性系數等指標,共產生三種因子萃取結果,見表1。其中,7個公因子和8個公因子共同性都在0.4以上;8個公因子和9個公因子的載荷系數都在0.5以上,均達到了理想的評價標準。綜合考慮發現,8個公因子無論在數據上還是理論解釋上相對其他兩類都更為理想一些。

2.Mplus因素分析與擬合度評價

模型擬合度評價一般通過模型擬合指數判斷。模型擬合指數通常分為三種:絕對擬合指數、相對擬合指數及信息指數,其中信息指數較少使用。不同類別的模型擬合指數可以從模型復雜性、樣本大小、相對性與絕對性等方面對理論模型進行度量。Mplus提供的模型擬合指標及其評價標準見下表2(王孟成,2014)。

對三類公因子的探索性擬合指標結果比較(見表3),發現8個公因子模型的χ2/df、TLI、CFI和RMSEA幾項指標最佳,9個公因子模型的AIC和SRMR兩項指標最佳,7個公因子模型的BIC指標最佳。綜合考慮各項模型擬合指標,8個公因子模型χ2/df、TLI、CFI與RMSEA等各項絕對和相對擬合指標都符合評價標準,信息指標AIC和BIC與其他兩類公因子差異性較小。因此,8個公因子模型擬合指數是最好的。另外從Mplus探索性因素分析碎石圖趨勢分析來看,也是在8個公因子地方出現拐點(見圖5)。

將Mplus與SPSS的8個因子探索性結果進行對比發現(表4),8個公因子包含的觀測變量是相同的,不同的是Mplus分析的一些觀測變量出現了跨因子現象,也就是一個觀測變量可能對兩個因子都有解釋,這正是Mplus的特點之一,這也說明了高階思維結構因素之間的相關性。

但是這8個公因子模型是否經得起驗證性因子分析呢?我們利用驗證性樣本,分別將SPSS與Mplus萃取的8個公因子在Mplus中進行驗證性因素分析,發現8個公因子的觀測變量與以上兩種工具分析的探索性因素觀測指標是一樣的,因子載荷差異性也不大,所得到的驗證性擬合指標比較良好。但同時值得關注的是,驗證性因子分析(CFA)中每個觀測指標只能隸屬于一個因子,而在其他因子上的負荷限定為零,這種限定往往會高估因子之間的相關以及與外部變量間的關系,從而影響研究的真實性。為此,我們又采用了探索性結構模型(ESEM)。

3.Mplus探索性結構模型

探索性結構方程建模(ESEM)是Muthen等人在2009年提出的新因子分析方法。這種方法整合了探索性因子分析( EFA) 和 CFA 兩種因子分析方法的功能和優點,可以通過簡單的設定獲得多個公因子模型結果,并能對得到的多個公因子模型進行擬合指數比較,有效地克服了EFA 和 CFA 兩種因子分析中存在的問題。目前這種方法已經在各類研究中得到廣泛應用。由于高階思維結構難以觀測的復雜特征,本文將主要基于ESEM進行研究。這樣既可以靈活地探索高階思維的因子結構,又可以系統地驗證其因子模型,為高階思維結構潛變量之間的關系分析提供更適宜的測量模型。

將ESEM模型與CFA擬合結果發現,驗證性模型的卡方自由度比、TLI和RMSEA幾項指標均高于ESEM模型,這與CFA限制某些因子負荷為零會高估因子負荷、因子相關與外部變量的關系,從而使數值增高有很大的關系。為了更好地進行因素模型之間的比較,表5把Mplus的EFA擬合指標進行了整體比較,發現:EFA的TLI和RMSEA幾項指標也均高于ESEM模型,ESEM的CFI、SRMR均高于EFA與CFA。可見,ESEM是比較理想的高階思維結構測量模型。

將Mplus分析的探索性結構模型與驗證性因素分析的因子載荷比較發現,8個公因子包含的觀測變量是相同的。由于CFA限制因子負荷為零的原則,高估了因子之間的關系和載荷,所得出的因子載荷要高于ESEM的因子載荷。根據萃取因子載荷不低于0.3的原則,刪除了Q21觀測指標,這樣最后保留了59個觀測指標,因子載荷數值介于0.3~0.776,符合因子萃取的要求,見表6。

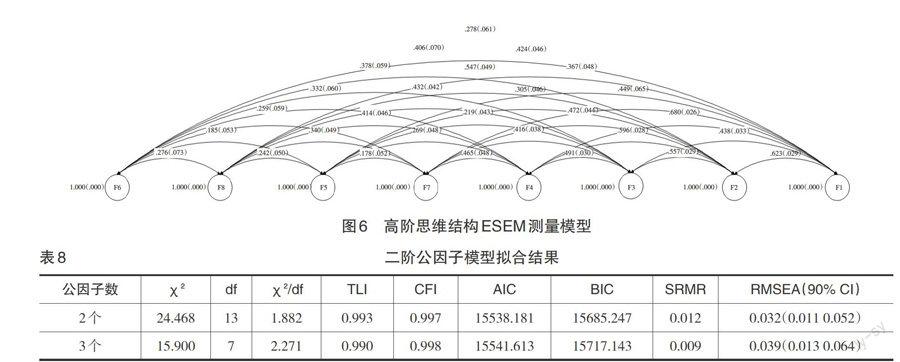

對各因子包含的觀測指標內容進行整體分析:第一個因子包含17個觀測指標,解釋了學生如何運用新穎獨特的方法進行學習,命名為創造性思維,符號為F1。第二個因子包含12個觀測指標,解釋了學生識別問題與解決的能力,命名為問題解決能力,符號為F2。第三個因子包含7個觀測指標,解釋了學習中同伴的相互幫助和支持,命名為同伴情感支持,符號為F3。第四個因子包含8個觀測指標,解釋了學生在學習中如果進行判斷和選擇,命名為推理與決策能力,符號為F4。第五個因子包含5個觀測指標,解釋了對他人觀點的態度和行為合理性評價,命名為批判性思維,符號為F5。第六個因子包含4個觀測指標,解釋了學生在學習中如何進行計劃和安排,命名為自我調節學習,符號為F6。第七個因子包含3個觀測指標,解釋了學生在元認知過程中的反思性評價,命名為元認知與反思性評價,符號為F7。第八個因子包含3個觀測指標,解釋了學生對于自己完成一個任務時的動機與自我評價,命名為自我效能感,符號為F8。具體高階思維結構ESEM測量模型和因子命名分析說明如圖6和表7所示。

4.二階因子分析與測量模型建立

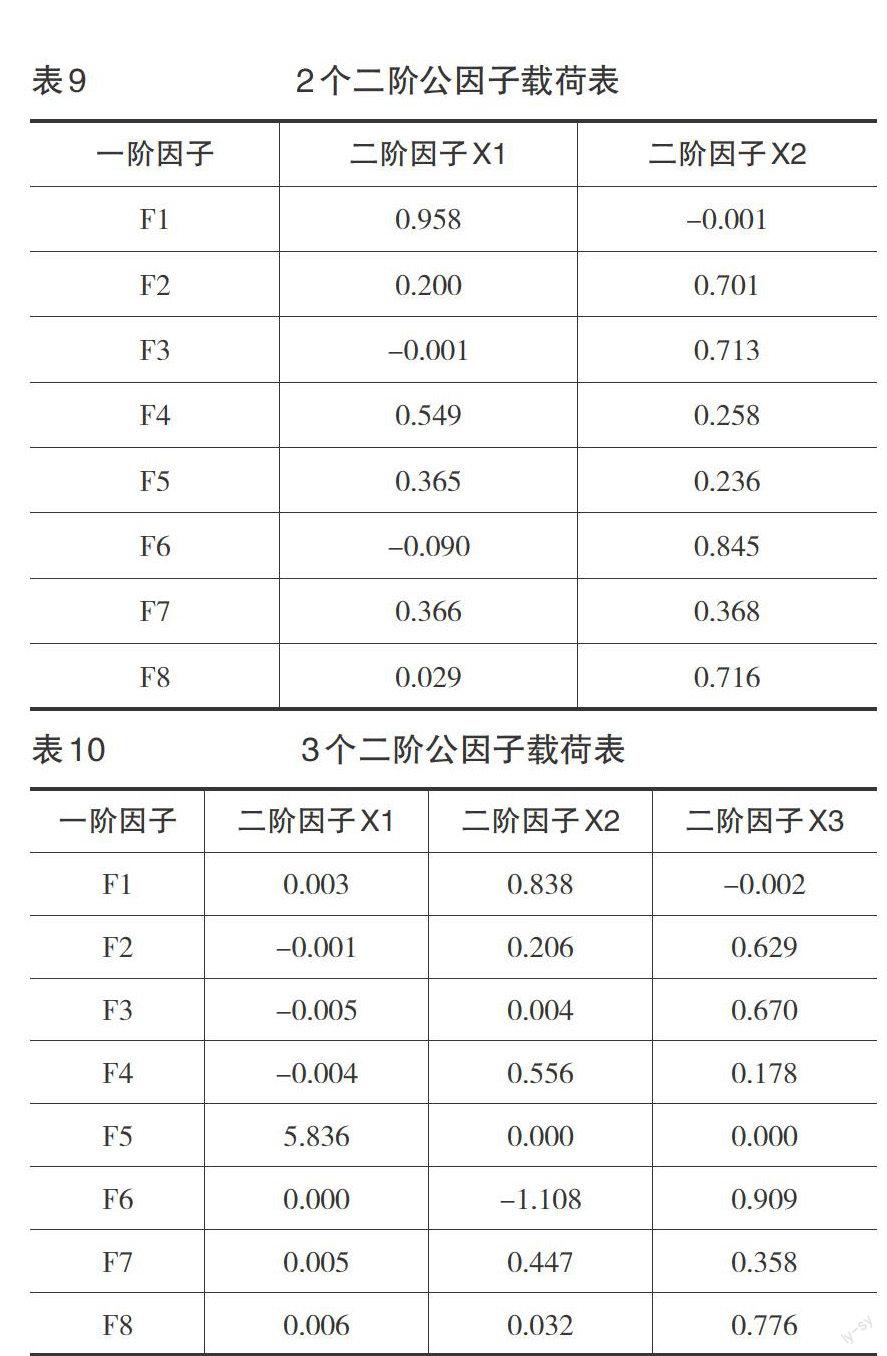

對相關系數矩陣與測量模型分析發現,因子之間相關系數高于0.7以上,說明因子之間存在高度的相關性和潛在的二階因子,可以更抽象地概括與解釋。因此,在一階因子分析基礎上,我們又進行了二階測量模型分析,但二階模型必須滿足兩個條件:一階因子之間相關性較高,且二階模型與一階模型相比擬合度不能惡化,在理論上對能對一階模型進行更高層次的解釋和抽象概括。將已確定的一階數據進行ESEM二階因子提取,因子預設為2個、3個和4個。當提取4個公因子時,模型未被識別。以下為提取2個、3個二階公因子模型擬合結果(表8)與因子載荷表(表9、表10)。

從模型擬合結果來看,提取2個公因子模型的卡方自由度比、TLI、CFI、AIC、BIC、RMSEA均優于提取3個公因子的模型,且提取3個公因子模型的RMSEA 90%置信區間的上限值為0.064,大于提取2個公因子模型的上限值。綜合來看,提取2個公因子的模型擬合結果優于提取3個公因子的模型擬合結果。

從表9與表10分析,將F1-F8提取兩個公因子時,公因子一包含F1、F4、F5、F7,公因子二包含F2、F3、F6、F7和F8,其中F7對公因子一和公因子二都有解釋,即F7是跨荷因子,這也是ESEM在提取因子時候不同于其他因素分析工具的優勢。將F1-F8提取三個公因子時,公因子一包含F5,公因子二包含F1、F4、F7,公因子三包含F2、F3、F6、F7和F8。其中F7同樣對公因子一和公因子三都有解釋。兩種二階公因子提取的因素載荷都不低于0.3,但提取3個公因子時有1個公因子觀測指標只有F5,因此,提取2個公因子優于提取3個公因子。

為了更好地分析出高階思維結構的二階因子,我們根據思維結構的因素結構論、維度結構論、認知結構論、系統結構論、發展階段論等文獻分析,結合高階思維本質、思維過程、思維策略及問題情境等因素,初步設定6種二階高階思維模型假設(見表11)。

其中模型1~2主要依照因素結構論設定,模型3~6主要從認知過程視角設定。模型1與模型2中的X1為認知因素,X2為非認知因素,X3為同伴情感支持,X4為元認知與反思性評價。模型1與模型2的最大區別是模型1把同伴情感支持、元認知與反思性評價作為單獨的二階因子,強調了同伴情感支持、元認知與反思性評價是高階思維結構的重要要素。模型3~6中的X1為創造性策略,X2為問題解決過程;X3在模型4~6中指代不同,分別為批判性思維、批判性自我調節以及同伴情感支持;X4為元認知與反思性評價。模型3~6的主要區別是模型4把批判性思維作為獨立的二階因子,強調了批判性思維在高階思維認知中的重要性;模型5把批判性思維與自我調節學習共同作為獨立的二階因子,強調自我調節學習在批判性思維中的重要性;模型6把同伴情感支持、元認知與反思性評價單獨作為二階因子,突出同伴情感支持、元認知與反思性評價在高階思維認知中的重要性。對各模型驗證擬合結果比較分析見表12。

對模型擬合指標分析發現:模型5和模型6的模型擬合結果較好,其次是模型3與模型4,模型1與模型2也滿足了擬合指標要求。而且這6種擬合結果都沒有惡化一階模型擬合指標。結合二階因素之間的相關性與理論分析,模型2與模型5無論從擬合指標還是理論分析都比較合理。模型2是從因素結構論把高階思維結構一階因素抽象概括為認知要素與非認知要素兩個靜態的二階因素模型,模型5是從認知結構論把一階因素解釋成更抽象的創造性策略(X1)、問題解決過程(X2)與批判性調節學習(X3)三個動態的二階因素模型。兩種模型沒有優劣區別,只是概述的角度不同,但也更加說明了高階思維結構的復雜性與多樣性。相對于因素結構論,我們更關注課堂情境中創造性策略、問題解決過程與批判性調節等高階思維活動,這也與布魯姆把分析、綜合、創造作為高階思維相契合,高階思維的目標是培養創造性人才。因此本研究采用模型5作為高階思維二階測量模型。

5.高階思維結構測量模型

通過綜合運用SPSS與Mplus工具的優勢與特點,我們通過探索性因素分析、探索性結構一階測量模型與二階測量模型的研究,最后得出在課堂情境中高階思維8個一階因子、3個二階因子的測量模型結構,如圖7所示。

圖7中X1是創造性策略,包含創新性思維(F1)、決策能力(F4)、元認知與反思性評價(F7);X2是問題解決過程,包含問題解決能力(F2)、同伴情感支持(F3)、自我效能感(F8)、元認知與反思性評價(F7);X3是批判性調節學習,包含批判性思維(F5)、自我調節學習(F6)。在這個高階思維結構三階測量模型中,元認知與反思性評價(F7)作為跨荷因子貫穿在兩個二階結構中,說明元認知與反思性評價一直貫穿于整個高階思維結構并對創造性策略與問題解決過程發生顯著作用。從整個高階思維二階測量模型分析,高階思維一階因子之間、二階因子之間、一階與二階因子之間都具有極高的相關性,證明了高階思維是一個整體結構,各個因素不是獨立存在的,高階思維過程也是各個因素之間相互作用的過程。同時,高階思維測量結構模型也說明了高階思維是在課堂物質和文化環境中,在創造性思維、決策能力、批判性思維、元認知評價等認知因素,自我調節、自我效能感與同伴情感支持等非認知因素共同作用下,為了達到某種目的,識別問題、分析問題和解決問題所需要的高級綜合能力。

四、討論

結構是指物質系統內各組成要素之間的相互聯系、相互作用方式,是人們用來表達世界存在狀態和運動狀態的專業術語。思維結構是思維活動特征的總和或整體。高階思維結構作為人類大系統中一個開放系統,既有系統之間的復雜相互作用,又與外界環境保持著緊密的聯系,因此高階思維在本質上除了具有整體性、發展性等特征之外,還具有社會性、復雜性和難以測評性。各種與高階思維能力相關的測量量表,比如,“托蘭斯創造性思維測驗”“加利福尼亞批判性思維傾向”“問題解決能力”等,雖然能對高階思維某一個方面的傾向性或行為過程做出一定的評價,但缺乏對課堂教學情境中高階思維發展過程及其能力的整體性評價和操作性指導,更忽略了對同伴情感支持、自我效能感和自我調節等非智力因素在高階思維發展中的觀測。

高階思維的系統屬性決定了高階思維的行為不是一個孤立的領域,而是由認知、情感、動作的共同整合。高階思維行為的習得、同化、適應和表現水平是由認知、情感和動作的相應類別和成分組成。也就是說,高階思維學習過程都是完整的人的整體行為,智慧、情感和身體動作在學習過程中缺一不可,高階思維發展目標的實現是以學習者外顯行為統整認知、情感、動作的共同整合。因此,本文從課堂情境出發,基于高階思維發展過程行為統整情感、動機的原理,采用因素分析法,通過對高階思維結構進行ESEM探索,形成了以創造性策略、問題解決過程和批判性調節為核心的二階高階思維結構。在這個高階思維結構中,不僅關注創造性思維、決策能力、批判性思維、元認知評價等思維技能與問題解決能力的行為特征,還關注自我調節、自我效能感、同伴情感支持等情感與動機的作用。反映在具體課堂情境中就是深層次學習、知識建構、問題解決等高級認知活動以及思維的自我監控等智力與非智力因素之間的相互作用。因此,本文基于行為統整形成的3個二階因素和8個一階因素的高階思維結構模型對于全面認識高階思維發展過程與活動的整體性具有重要的價值。但由于高階思維的非線性、復雜性和難以觀測性,我們對高階思維結構的研究僅僅是從其外在表征——行為統整情感、動機等視角做了一些結構要素和動態特征的初步探索。在測量模型的基礎上,下一步我們將對高階思維結構各因素之間的相互影響及其因果結構效應進行更加深入地探索。這些系統化的研究將會為高階思維課堂的教學培養與整體評價提供更加豐富的可操作范式。

參考文獻:

[1][美]Dimiter M. Dimitrov(2015).心理與教育中高級研究方法與數據分析:從研究設計到SPSS[M].王愛民,韓涵,張若舟等.北京:中國輕工業出版社:126-128.

[2][美]Robert L. Linn, & Norman E. Gronlund (2003).教學中的測驗與評價[M].北京:中國輕工業出版社:48-51.

[3][英]Rupert Wegerif(2009).思維、技術與學習綜述(上)[J].魏曉玲,吉喆,鐘洪蕊.遠程教育雜志, (5):39-42.

[4]林崇德(2007).智力研究新進展與我的智力觀[J].寧波大學學報(教育科學版),(5):1-7.

[5]麥玉嬌,溫忠麟(2013).探索性結構方程建模(ESEM):EFA和CFA的整合[J].心理科學進展,(5):934-939.

[6]盛群力(2008).旨在培養解決問題的高層次能力——馬扎諾認知目標分類學詳解[J].開放教育研究,(4):10-21.

[7]王孟成(2014).潛變量建模與Mplus應用[M].重慶:重慶大學出版社:67-71.

[8]王帥(2011).國外高階思維及其教學方式[J].上海教育科研,(9):31-34.

[9]余林(2007).課堂教學評價[M].北京:人民教育出版社:142-145.

[10]鐘志賢(2004).面向知識時代的教學設計框架——促進學習者發展[D].上海:華東師范大學:4-8.

[11]Kaiser, H. F. (1970).A Second Generation Little Jiffy[J]. Psychometrika,35(4):401-415.

收稿日期 2017-03-26 責任編輯 汪燕