榮成市北溝村危巖體穩(wěn)定性分析及治理對(duì)策探討

衛(wèi)聰聰 王輝 楊麗君 呂蘭頌

摘 要:在深入進(jìn)行地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查研究工作基礎(chǔ)上,總結(jié)了北溝村危巖體特征,對(duì)其穩(wěn)定性進(jìn)行分析評(píng)價(jià),并提出相應(yīng)的治理對(duì)策。

關(guān)鍵詞:危巖體;穩(wěn)定性;治理對(duì)策

1 前言

榮成市北溝村地狹人多,建筑物長(zhǎng)期以來(lái)不斷向山區(qū)上部推進(jìn),坡體頂部大量危巖體傾向坡下,使得附近相關(guān)人居安全受到極大威脅。北溝村山體曾發(fā)生多次危巖體墜落等崩塌災(zāi)害。崩塌地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生曾損毀民宅,北溝村危巖體對(duì)當(dāng)?shù)卮迕竦纳?cái)產(chǎn)安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。

2 危巖體特征及穩(wěn)定性分析

根據(jù)崩塌隱患分布位置,將危巖段自東向西劃分W1、W2、W3、W4 4個(gè)危巖段。每個(gè)危巖段中又具體劃分出危巖體,其順序編號(hào)為①②……危巖體。

2.1 W1危巖段

W1處距民房較近,主滑面產(chǎn)狀170°∠25°,平直光滑,為軟弱結(jié)構(gòu)面,結(jié)構(gòu)面厚度約10cm,見(jiàn)有泥化夾層,見(jiàn)有滲水。西側(cè)面為裂隙面,產(chǎn)狀290?∠85?,平直光滑;東側(cè)面為裂隙面,與西側(cè)面平行;南側(cè)面呈鋸齒狀,見(jiàn)3條主裂隙與東、西側(cè)面大致平行;頂面見(jiàn)3條貫通裂隙,兩條近東西向裂隙,相交呈棋盤(pán)格狀。

W1相對(duì)東側(cè)圍巖已產(chǎn)生10cm的位移,有滑動(dòng)跡象,屬潛在不穩(wěn)定巖體。

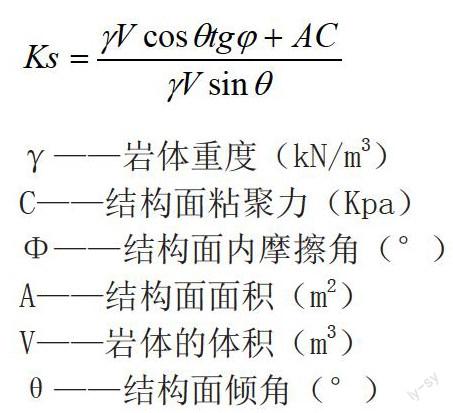

按平面滑動(dòng)法進(jìn)行穩(wěn)定性分析,采用公式如下:

實(shí)測(cè)γ=23.1 kN/m3,結(jié)構(gòu)面粘聚力C= 15kpa,結(jié)構(gòu)面摩擦角Φ=35°,結(jié)構(gòu)面傾角θ=25°,則Ks=1.032。

W1近于極限穩(wěn)定狀態(tài),可能沿裂隙折斷,產(chǎn)生滑動(dòng)或滾動(dòng)。

2.2 W2危巖段

W2為危巖群,主要分布9個(gè)危巖和崩塌體。

(1)W2-①

W2-①底部呈線狀支撐,東部為點(diǎn)支撐(支撐點(diǎn)為一槐樹(shù)),巖體完整,地形(接觸面)坡度約32?,見(jiàn)有松軟粘性土充填。

W2-①底部已虛脫,支撐呈線狀、點(diǎn)狀,穩(wěn)定性差,若底部線狀支撐被雨水沖刷,不穩(wěn)定因素巖體可能以傾覆形式為翻滾墜落,巖體屬于暫時(shí)穩(wěn)定。

(2)W2-②

有約8塊巖體組成,巖塊排列方式犬牙交錯(cuò),支撐方式為平面支撐、線狀支撐和點(diǎn)狀支撐,南端三塊巖體采用Φ25螺紋鋼插入坡體內(nèi)進(jìn)行簡(jiǎn)易支擋。巖塊底部有細(xì)粒土充填,地形坡度約34°。

危巖體暫時(shí)處于穩(wěn)定狀態(tài),隨著鋼筋銹蝕支擋能力降低、雨水沖刷底部支撐面,W2-②仍潛在滑動(dòng)、傾覆滾動(dòng)不穩(wěn)定因素。

(3)W2-③

地形坡度約30?,巖塊向東傾斜,底部呈線狀支撐,南端和西端呈點(diǎn)狀支撐(南端采用Φ25螺紋鋼簡(jiǎn)易支撐),南側(cè)見(jiàn)4條基本平行裂隙,間距10~40cm,下部裂隙張開(kāi)度約2~10mm,其他3條裂隙基本閉合,巖體容易從最下部裂隙墜落。

雖然進(jìn)行了簡(jiǎn)易支擋,但底部仍處于懸空狀態(tài),危巖體暫時(shí)處于穩(wěn)定狀態(tài)。隨著鋼筋銹蝕支擋能力降低、雨水沖刷底部支撐面,巖體可能以滑動(dòng)形式墜落,存在不穩(wěn)定因素。

(4)W2-④

巖體西側(cè)面見(jiàn)3條裂隙,北部裂隙呈水平錯(cuò)動(dòng)約30cm,中間裂隙開(kāi)張度約10~50cm,南部裂隙開(kāi)張度約10cm。地形坡度約25?,巖體呈平面支撐、線狀支撐、點(diǎn)狀支撐,裂隙產(chǎn)狀350?∠80?。

按平面滑動(dòng)法定量分析評(píng)價(jià),Ks=1.015,近于極限穩(wěn)定狀態(tài),將來(lái)的墜落或破壞方式為滑動(dòng)→傾覆→滾動(dòng)。

(5)W2-⑤

由8塊相互疊壓的巖塊組成,呈近南北向排列,地形坡度約30°,塊體呈平面支撐、線狀支撐、點(diǎn)狀支撐。支撐面下見(jiàn)粘性土,多被掏空。

按平面滑動(dòng)法定量分析評(píng)價(jià),Ks=1.013,近于極限穩(wěn)定狀態(tài),將來(lái)隨著雨水沖刷、巖體球狀風(fēng)化,支撐面積減小,墜落或破壞方式以滑動(dòng)為主,個(gè)別塊體為傾覆→滾動(dòng)。

(6)W2-⑥

巖體下東西兩側(cè)有小的巖塊支撐,東側(cè)支撐巖塊裂隙發(fā)育,裂隙已貫通,裂隙張開(kāi)度約2.5cm。西側(cè)支撐巖塊完整。地形坡度約30?,塊體呈平面支撐、線狀支撐、點(diǎn)狀支撐,底部大部分懸空,東側(cè)支撐面有滲水。

支撐體系受力比較復(fù)雜,根據(jù)支撐體的穩(wěn)定性分析,東側(cè)支撐體破碎,存在被壓碎或受偏心荷載導(dǎo)致傾覆的可能性很大。因此,W2-⑥極不穩(wěn)定,隨時(shí)會(huì)有向東傾覆、向下滑動(dòng)的危險(xiǎn)。

(7)W2-⑦

由5塊相互疊壓的巖塊組成,排列雜亂無(wú)序,呈平面支撐、線狀支撐、點(diǎn)狀支撐,支撐面下細(xì)粒土多被掏空,巖塊大部分向東傾斜,地形坡度約35°。

塊體排列雜亂無(wú)序,相互疊壓,支撐體系受力復(fù)雜。根據(jù)支撐狀態(tài)、地形坡度和雨水沖刷能力分析,隨著沖刷,支撐面積逐漸減小,塊體發(fā)生傾覆、滾動(dòng)。

(8)W2-⑧

為近于直立的石壁,發(fā)育棋盤(pán)格狀裂隙,主裂隙走向近南北向,其產(chǎn)狀5?∠80?,裂隙多張開(kāi),張開(kāi)度10~20mm,延伸5~8m。次級(jí)裂隙走向近東西向,產(chǎn)狀較緩,延伸0.5~1m。

巖體裂隙發(fā)育,裂隙面且張開(kāi)度較大,在球狀風(fēng)化作用下,塊體支撐面積逐漸減小,將發(fā)生傾覆、滾動(dòng)。

(9)W2-⑨

巖體北部巖體呈平面支撐,南部巖體懸空,巖體較完整。北部地形坡度約10?,南部地形坡度約30°。

該巖體為球狀風(fēng)化體,在風(fēng)化作用下,支撐面積逐漸減小、巖體強(qiáng)度逐漸降低,將發(fā)生整體傾覆、滾動(dòng),或在彎矩作用下發(fā)生折斷、墜落。

2.3 W3危巖段特征及穩(wěn)定性分析

W3危巖段為危巖群,共劃分為5個(gè)危巖和崩塌體。

(1)W3-①

多個(gè)危巖體相互疊壓,沿地形坡向分布,呈面狀支撐、線狀支撐、點(diǎn)狀支撐,支撐面下見(jiàn)有松軟的細(xì)粒土充填,個(gè)別塊體下端懸空。形坡度30°~40?。

根據(jù)支撐狀態(tài)、地形坡度和雨水沖刷能力分析,隨著沖刷,支撐面積逐漸減小,塊體發(fā)生傾覆、滾動(dòng)。

(2)W3-②

由多個(gè)危巖塊體組成,相互疊壓,沿地形坡向分布,地形坡度約30°~40?,支撐方式為平面支撐、線狀支撐和點(diǎn)狀支撐,支撐面下見(jiàn)有松細(xì)粒土充填。

危巖體支撐體系受力復(fù)雜。根據(jù)支撐狀態(tài)、地形坡度和雨水沖刷能力分析,隨著沖刷,支撐面積逐漸減小,塊體發(fā)生傾覆、滾動(dòng)。

(3)W3-③

近于直立的巖壁,體積較大。北部巖壁向西傾斜,裂隙發(fā)育、多張開(kāi),張開(kāi)度約5~50mm,見(jiàn)有明顯水平錯(cuò)動(dòng)。南部巖壁發(fā)育球狀風(fēng)化裂隙,裂隙呈弧狀,產(chǎn)狀較平緩,張開(kāi)度約5~10mm,見(jiàn)有明顯水平錯(cuò)動(dòng),巖壁向南傾斜。

根據(jù)巖壁特征分析,北部巖壁隨著風(fēng)化程度加劇,局部以傾覆或折斷墜落的可能性極大。南部巖壁會(huì)沿著球狀風(fēng)化裂隙向下滑動(dòng),以傾覆方式墜落、滾動(dòng)。

(4)W3-④

為近于直立巖壁,結(jié)構(gòu)面為球狀風(fēng)化裂隙和構(gòu)造裂隙,球狀風(fēng)化裂隙產(chǎn)狀平緩,構(gòu)造裂隙產(chǎn)狀較陡,傾角約60?,張開(kāi)度5~20mm,巖體沿球狀風(fēng)化裂隙向東向南均有明顯錯(cuò)動(dòng)。

頂部巖體將來(lái)有沿著滑動(dòng)面向東南滑動(dòng)的趨勢(shì),直至發(fā)生墜落。東部巖體體暫時(shí)相對(duì)穩(wěn)定,但由于位于陡峭巖壁頂部邊沿,一旦產(chǎn)生小量位移就會(huì)發(fā)生墜落。

2.4 W4危巖體

巖體下端鑲嵌于V字形巖塊內(nèi),塊體絕大部分懸空,約呈50?角向南傾斜。塊體發(fā)育兩條裂隙,約呈90?相交,均有不同程度張開(kāi),張開(kāi)度約5~100mm,裂隙將塊體切割成4個(gè)小塊體。

與巖體垂直的裂隙北端已張開(kāi),張開(kāi)度約100mm,該巖體破碎,暫時(shí)處于穩(wěn)定狀態(tài),將來(lái)有發(fā)生折斷墜落的危險(xiǎn)。

3 危巖體治理對(duì)策

危巖體的綜合治理措施一般有清除、支撐支擋、護(hù)坡護(hù)墻、錨固、攔截、遮蓋、封填、灌漿、排水、主被動(dòng)防護(hù)網(wǎng)等,在治理設(shè)計(jì)上一般為幾種方式的組合。

3.1 W1危巖段

W1離居民房舍較近、塊體較大、破壞后果嚴(yán)重,建議建議采取人工清除方案。

3.2 W2危巖段

建議主要采取清除方案,清除前需根據(jù)各危巖體實(shí)際情況做好相應(yīng)的治理防護(hù)措施,如封填、錨固等等措施。在危巖體懸空位置利用毛石混凝土做好支撐,在大塊危巖后部鉆孔至完整基巖內(nèi),插入錨桿,固定巖石,防止在治理過(guò)程中滑落,之后方可進(jìn)行破碎清除。

3.3 W3危巖段

建議主要采取人工破碎清除。該危巖段整體危險(xiǎn)程度高,清除難度大,清除前需采取多種安全防護(hù)措施。W3-①、W3-②巖體較小,可以按人工破碎清除方法進(jìn)行清除,但是需要根據(jù)堆疊情況,自上而下清除,防止在清除過(guò)程中發(fā)生其他巖體滾落。W3-③巖體體積較大,工作面狹窄,建議采取防護(hù)措施,或搭設(shè)平臺(tái),創(chuàng)造安全作業(yè)面后再進(jìn)行清除。W3-④巖體臨近山崖,并且已發(fā)整體滑動(dòng),危險(xiǎn)性大,清除前需將其錨固后,再進(jìn)行清除。東側(cè)翹起的巖塊,建議利用多跟鋼絞線將其固定后,搭建施工平臺(tái),從側(cè)面開(kāi)始清除。同時(shí),建議在山崖下方設(shè)置柔性防護(hù)網(wǎng),降低可能崩塌滾落的危石對(duì)下方民房的危害。

3.4 W4危巖體

W4危巖體出露位置較高較陡,下方無(wú)寬廣、安全的工作面,治理難度大。建議采用多根鋼絞線套牢固定。

綜上,在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上對(duì)各危巖體特征進(jìn)行了總結(jié),對(duì)各自穩(wěn)定性進(jìn)行了分析,并提出相應(yīng)的治理對(duì)策和方案,以達(dá)到基本消除崩塌隱患對(duì)村民的安全威脅,保障受威脅群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全,大大消除群眾的恐懼感增加安全感,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展,將會(huì)產(chǎn)生顯著的社會(huì)效益。

參考文獻(xiàn)

[1]曾廉.崩塌與防治[M].成都:西南交通大學(xué)出版社,1990.

[2]劉永平,佴磊,李廣杰.某高陡邊坡崩塌落石運(yùn)動(dòng)特征分析及其防治[J].水文地質(zhì)工程地質(zhì),2005,(1):30-33.

[3]陳洪凱,唐紅梅,胡明,等.危巖錨固計(jì)算方法研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2005,24(8):1321-1327.

[4]章照宏.斜坡落石災(zāi)害及其SNS柔性防護(hù)[J].公路與汽運(yùn),2005,(6):74-76.

[5]陳喜呂,陳莉.擴(kuò)離-落石災(zāi)害防治淺論[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2002,21(9):1430-1432.

(作者單位:1.山東省煙臺(tái)市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站;2.山東省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站)