羅中立:俊俏俏的鄉村妹 熱辣辣的巴山情

魏娜

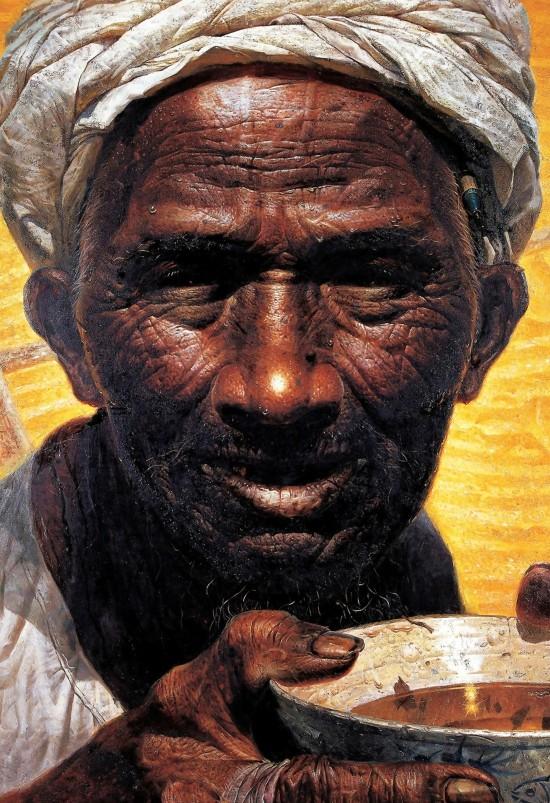

談起羅中立,我們腦海中會首先出現他那曾震撼了中國美術界,感動了整整一代人的《父親》:畫面中那位頭裹圍巾的老農,歲月留下了刀刻般皺紋,飽含滄桑的臉,破舊的飯碗……真實的細節,讓這幅畫充滿了強烈的悲劇情感和人性關懷。這樣的勞動人民的真實形象以及它所反應的社會現實,震撼了一代人的心靈。

當然還有用‘春蠶到死絲方盡來表現一位母親形象的《春蠶》,也在今年中國嘉德的春拍中取得耀眼的成績。

羅中立,1948年出生于重慶,1964年考入四川美術學院附中,1967年到四川大巴山達縣鋼廠工作,1977年考入四川美術學院繪畫系油畫專業,1982年畢業留校任教,1983年至1986年去比利時安德衛普皇家美術學院研修部進修。

實際上除了他家喻戶曉的《父親》、《春蠶》,羅中立還創作了大量曾以他下鄉的大巴山為主題的創作。

在此后幾十年的創作里,羅中立也改變了許多,唯一不變的是“大巴山”這個主題。他每年都去大巴山寫生。“大巴山確實太普通、太平凡了,可能很多人都覺得在那里沒辦法畫,但我在大巴山很沖動。村子里的水塘、牯牛、草垛、豬圈、木梯,在我眼里就是一個個意象。”羅中立說,只有在那里畫的草圖才最有感覺,晚上在昏暗的燈光下創作,那種光線和氛圍總能讓“畫體透亮”。

在羅中立看來,大巴山的農民就像沙漠中的駱駝,忍得氣、挨得餓,那里的老人和小孩,都有一種類似駱駝的溫良、漠然的眼神。他們的生存狀態、行為方式有地域的味道,是中國農村的縮影。他希望用自己的畫筆,為大巴山農民幾十年的生活變遷留下一部原生態記錄。

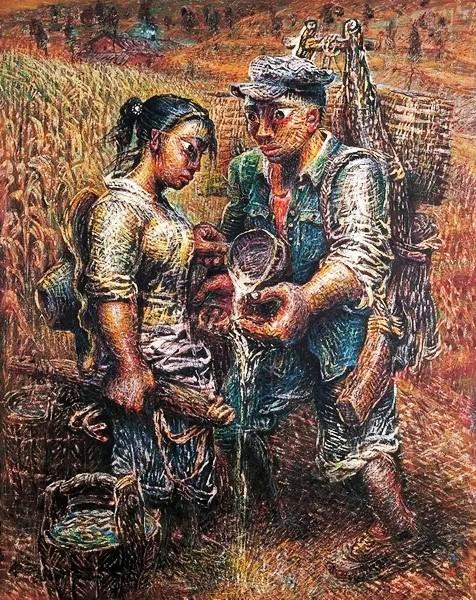

1981年,羅中立用表現主義的繪畫語言完成了自己的畢業創作《吹渣渣》。1982年第1期的《中國美術》,用《吹渣渣》作為封面作品。這是對羅中立藝術成就的高度肯定,也標志著他在一年內實現了從政治主題到繪畫主題的成功轉型。

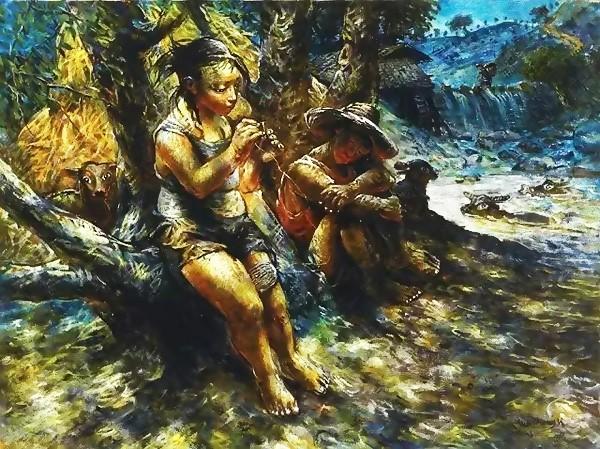

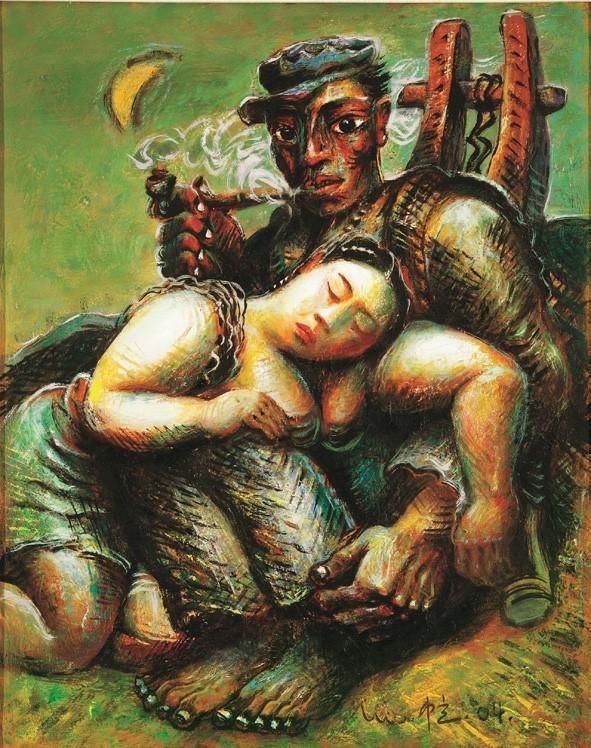

在大巴山深處,羅中立創作了的這些“大巴山”,作品造型語言粗重,筆觸參差錯雜,還有桃紅、粉綠等俗得不能再俗的色彩。作品中的人物,男人腰肢粗壯、女人乳房胞滿,都無一例外充滿著旺盛的生命力。

在繪畫素材方面,甚至選取了起夜撒尿等農村生活中最日常最不值得描繪的畫面。“大巴山文化的底蘊很厚重,生活的悖理和存在的別扭,生命的強悍和習慣的荒唐,這些都構成了一幅山野味極濃但又十分古怪的民俗畫。

“我用這些繪畫語言,都是為了展示那種農民文化的本色。”羅中立說。在后期的畫作中,羅中立反復描寫大巴山農民的梳洗、戀愛、勞作、避雨、掌燈等場景,就是要表現在那樣一種環境中人的最原始、最感人、最有生命力的東西。

羅中立筆下的農民都有一份真生活:有沉重勞作的苦,有合家圍坐火塘的樂,有夫妻風雨同舟的愛,有老牛舐犢般殷深的情。這苦、樂、情、愛都有一種川味,一種麻辣辣的生活趣味。羅中立以他的溫和與俏皮,畫活了大巴山的生趣,以他的真情承受著中國農民濃厚和潑辣的氣息,一切都構成了一幅幅山野味極濃的民俗畫。

并且其關照方式不是以都市人的眼光對農村生活充滿田園浪漫色彩的想象,而是貼近農民文化本身,去述說一種不同于主流文化意識和都市文化狀態的生存經驗,尤其是在那些日常化的生活片段中,去表現率性而為的欲望,以及隱藏其中質樸而有強悍的生命意識。

就中國當代藝術的審美現代性的建設來說,在1970年代末與1980年代初,大致有三條線索值得關注。一條是來自現實主義內部的嬗變與衍生,主要以“傷痕”的批判現實主義與“鄉土繪畫”的自然主義的現實主義為代表;第二條路徑與潮流是當時的“形式美”,以及其后出現的抽象藝術;第三種傾向是直接受到西方現代與后現代藝術的影響,藝術家需要實現語言的個人化、風格化,使其具有現代特征。這三種方向曾有一個共同的目標,即打破文革以來僵化的社會主義現實主義與一元化的藝術機制,恢復創作的自由,捍衛藝術本體的價值。

以羅中立的作品為個案,卻能為1980年代文化現代性的嬗變提供一個全新的維度,那就是鄉土繪畫如何形成了一種新的力量,即以地域性的方式介入到改革開放以來文化現代性的建設中。那么,為什么是“鄉土”而不是其他的藝術現象?我們應看到,對于1980年代初中國的現代化進程來說,鄉土文化所代表的現代性也是當時中國文化尋求現代性建設極為重要的一個組成部分。因為,對于像中國這樣一個傳統的農業大國,鄉土文化的現代性標識著1980年代初中國現代化進程的開始,尤其在“家庭聯產承辦責任制”的背景下,其重要性自不待言。時代選擇了“鄉土”,就在于鄉土繪畫正好體現了中國在80年代初從農村現代化向實現工業現代化的發展進程中,一種先進的、具有現代性特征的文化精神。