東亞主要經濟體比較優勢狀況分析

高軍行

摘 要:國際分工除傳統的產業分工,產業內、產品內分工也成為各經濟體間的分工趨勢,學界也一直關注比較優勢對國際分工與貿易的影響,都認為各國要基于自身比較優勢參與國際生產分工與貿易。本文在總結前人研究的理論基礎上,對比較優勢的來源進行拓展和歸納,構建比較優勢來源的指標體系,在運用因子分析法對指標體系進行處理后,通過SPSS Statistics 20統計軟件得到東亞主要經濟體比較優勢各主要載體的綜合得分情況,并對相關狀況進行描述分析,最后提出了各經濟體在更好地參與東亞區域經濟一體化進程中的對策。

關鍵詞:比較優勢 東亞 因子分析方法

中圖分類號:F752.7 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2017)05(c)-062-03

1 引言

經濟全球化發展中,各國或地區基于自身比較優勢參與國際性生產分工與貿易,并出現了區域經濟一體化快速發展的現象。20世紀90年代以來,產品內的分工與貿易現象突顯,全球生產網絡和區域性生產網絡逐漸形成并得到發展。Ando、Kimura(2005)認為,東亞各經濟體之間的分工與合作是當今世界除北美、歐盟以外的第三個區域性生產網絡。“東亞奇跡”便是東亞各經濟體基于比較優勢進行分工合作后形成區域性生產體系后的早期成果[1]。日本經濟學家赤松要(1932)也提出了以比較優勢為基礎的“雁形模式”,在早期東亞各經濟體的分工中,日本作為“領頭雁”專業化生產并出口技術密集型產品,作為“雁身”的四小龍等亞洲新興工業化經濟體專業化生產并出口資本密集型與中低端技術含量的產品,而中國與東盟諸國作為“雁尾”則主要生產并出口勞動密集型產品[2]。但東亞各經濟體在后續經濟發展中逐漸差異性發展,區域性生產網絡體系與格局也發生了較大變化。日本經濟的長期低迷使得其原有的“領頭雁”作用不斷弱化;中國經濟在快速崛起中加深了與“雁身”和其他“雁尾”國家的經濟聯系,而自身的人口紅利逐漸削弱;東盟作為其中一個經濟體,產業結構不斷轉型升級,經濟不斷實現趕超。在這一過程中,不可否認,東亞區域內比較優勢的演進與生產分工相關,但生產分工與比較優勢是否匹配則值得進一步研究。

2 文獻綜述

2.1 傳統比較優勢理論

在對比較優勢的研究中,大衛·李嘉圖(1817)在亞當·斯密提出的絕對優勢理論基礎上提出了比較優勢理論。李嘉圖認為,當生產中僅投入勞動力這一生產要素,兩國比較優勢來源于勞動生產率的相對差別引致相對成本的差別,進而決定了兩國在國際上的生產、分工和貿易模式。當然,李嘉圖的比較優勢理論沒有對兩國之間的勞動生產率和比較成本發生差異的原因進行解釋。而在實際生產過程中,勞動力不是唯一的生產要素,還包括土地、資本等自然資源。在后續研究中,赫克歇爾(1919)及俄琳(1933)提出的要素稟賦理論將生產要素拓展為資本和勞動力兩種要素,在新古典一般均衡分析框架下,假定貿易雙方具有相同的生產函數,即具有相同的勞動生產率,發現各國生產要素稟賦的相對差異和商品生產要素密集度的不同是造成產品相對成本差異的原因。

2.2 現代比較優勢理論

基于完全競爭市場假設的傳統比較優勢理論采用靜態分析方法對現實經濟現象進行解釋,局限性不斷突顯,后續的研究逐漸向動態性分析轉變。Balassa(1965)的階梯比較優勢理論認為,不同國家的比較優勢存在客觀上的差別,各國的比較優勢、進出口商品結構會隨著各自生產要素積累狀況的變化而變化[3]。隨后在新貿易理論和內生增長理論的發展中,學者們開始探討規模經濟、技術進步及人力資本等因素對比較優勢形成的內生性影響。Vernon(1966)在其產品生命周期理論中指出,隨著產品處于不同的生命周期階段,其要素密集度會發生動態變化,不同的國家在產品的不同生命階段具有比較優勢[4]。Dixit和Stiglitz(1977)首先在比較優勢分析中引入規模經濟這一概念,認為一國的消費市場引致的生產規模擴大會降低平均成本,且平均成本低于具有要素稟賦優勢但生產規模小的另一國,可使另一國放棄生產[5]。Helpman和Krugman(1985)在壟斷競爭市場結構中考察規模經濟對比較優勢的引致效應,認為兩國即使沒有技術或要素稟賦差異,規模經濟也會帶來國際貿易[6]。Posner(1961)提出技術差距論,認為技術也是一種生產要素,技術差距將引起各國比較優勢的變動[7]。Grossman和Helpman(1990)基于產品不斷創新、知識資本,建立了R&D產生比較優勢的動態分析模型[8]。楊海余和吳金鐸(2007)研究發現技術進步與創新是靜態比較優勢向動態比較優勢轉化的關鍵[9]。Grossman和Maggi(2000)在建立相似要素稟賦的國家間貿易競爭模型基礎上,探討比較優勢和國際貿易由于人力資本分配所帶來的影響[10]。代謙和別朝霞(2006)通過構造以人力資本為核心內生技術變遷模型探討比較優勢的動態變化,發現各國人力資本積累的消長是動態比較優勢的決定因素[11]。近年來,興起的新李嘉圖(RHO)理論將李嘉圖的比較優勢理論和H-O要素稟賦理論相結合,通過整合生產率、要素稟賦、制度因素等多種影響因素對比較優勢的動態變化作出全面的解釋。

3 東亞主要經濟體比較優勢的測定

各經濟體遵循本國的比較優勢參與國際生產分工,并形成具有自身特點的分工和生產的優勢結構,獲得分工和貿易帶來的利益。在此,需要對各經濟體的比較優勢進行測定。當前還沒有形成統一、規范的比較優勢來源指標體系。本文通過對文獻的整理,把比較優勢來源構成分為勞動力、物質資本、人力資本、技術進步以及制度因素五種,并借助因子分析方法對東亞各主要經濟體的比較優勢狀況進行分析。

3.1 基本原理與分析步驟

因子分析的原理是將比較密切的幾個相關變量歸到同一類,每一類變量作為一個因子,用較少的幾個因子去反映原始資料的大部分信息。因子分析方法作為多元統計分析方法,降維的同時盡可能保留數據信息,通過少數幾個綜合指標清晰地揭示變量的經濟影響、變量之間的關系。一般常用針對變量的R型因子分析,基本原理如下。

為更好地描述基礎指標變量與主因子之間的關系,在上述因子分析模型的基礎上,利用因子分析基本原理,采用方差最大法對因子載荷矩陣進行正交旋轉,通過統計軟件計算得出各主要經濟體比較優勢主要載體的綜合得分情況。

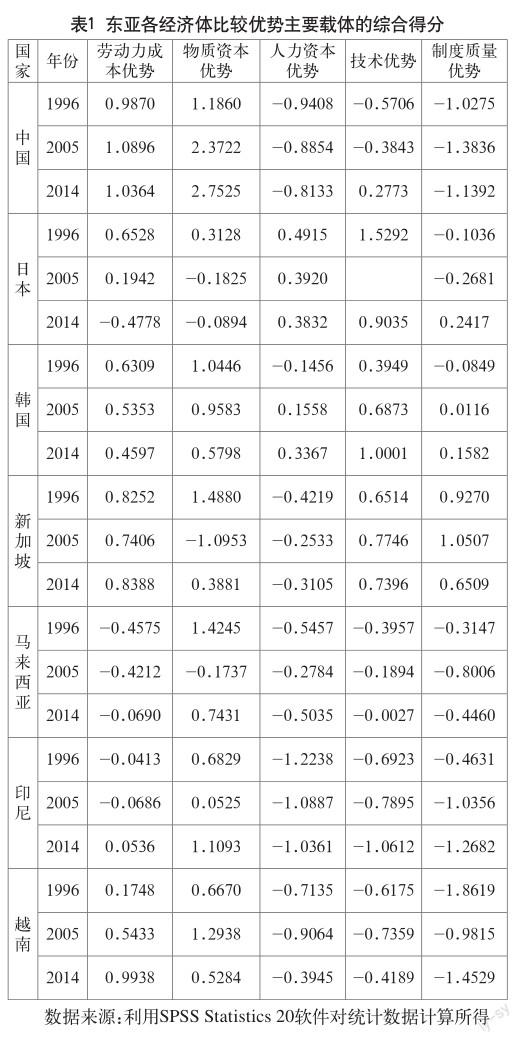

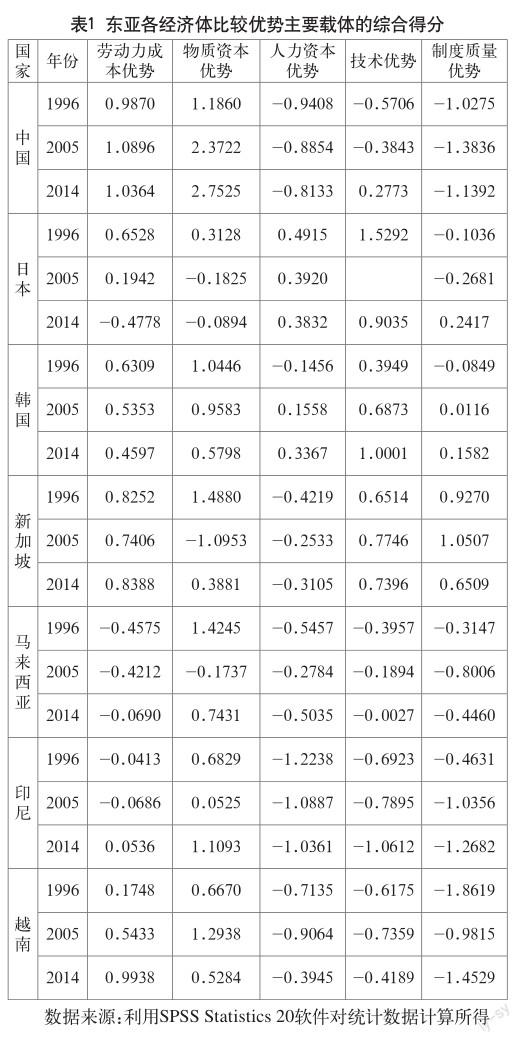

本文在實證分析中,通過拓展比較優勢來源,構建比較優勢指標體系進行因子分析,全面剖析東亞各主要經濟體比較優勢的變化情況(詳細情況見表1)。

從表1的統計結果可以發現,在勞動力成本比較優勢方面,1996年~2014年間,中國在勞動力成本方面的比較優勢領先于東亞其他主要經濟體;越南的勞動力優勢明顯提高,由1996年的0.1748上升到2014年的0.9938;印尼、馬來西亞有不同程度的提高,但是日韓都出現不同程度的下降。

物質資本比較優勢上,中國保持持續大幅增長,印尼也處于上升趨勢,而其他國家有升有降,日本在低水平上仍表現出下降趨勢。

人力資本方面,日本在領先于其他東亞經濟體的情況下,2005年、2014年有所下降;韓國這一比較優勢持續大幅度提升;新加坡的人力資本比較優勢也有所上升。中國、印度尼西亞最為落后,是負值。

技術優勢角度,日本遠遠超過其他東亞經濟體,從1996年的1.5292下降到2014年的0.9030,并在2014年被優勢逐漸上升的韓國趕上。中國雖然與日本、韓國存在一定的差距,但保持了上升勢頭,由1996年的-0.5706上升至2014年的0.2773。

在制度質量,新加坡制度比較優勢最突出,中國處于比較劣勢,在發展中沒有得到有效地提升。

4 動態比較優勢下東亞區域經濟發展的對策

各經濟體為更好地參與世界分工,必須結合其比較優勢嵌入到全球價值鏈的適當位置。對于政府而言,優化國家參與國際生產分工也得遵循比較優勢的內生和動態演進規律。總的來講,各經濟體在分工體系中,要“因地制宜、物盡其用”,通過生產各具比較優勢的差異化產品獲取來自國際貿易與分工帶來的利益或福利,推動經濟發展。日韓等國家已經在技術和人力資本等方面積累了較高的比較優勢,要繼續維持其在分工中的地位,在充分利用既有比較優勢基礎上不斷開拓和創新,尋求技術突破。其他資本、技術相對稀缺的發展中國家需要在整合、充分利用既有的比較優勢情況下,繼續發揮傳統要素稟賦帶來的比較優勢,通過分工與貿易盡可能獲取收益,切實推動本國經濟的持續穩定發展。同時,通過教育、鼓勵創新等,推動比較優勢的動態轉變。

作為國際生產分工直接參與者的企業,應根據自身定位與優勢,積極參與國際分工,融入全球價值鏈,尋求資源的最優配置。從產業層面,把產業結構的調整與國際分工有序結合,明確相關產業在新一輪國際分工格局中的地位和所處位置,實現產業結構的戰略性調整或產業的轉移。國家層面,需要政府通過政策為推動比較優勢演進、實現生產分工協同發展奠定基礎。

參考文獻

[1] Ando M., F. Kimura.The Formation of International Production and Distribution Networks in East Asia[C]// International Trade in East Asia,NBER-East Asia Seminar on Economics,Volume 14.University of Chicago Press,2005.

[2] Akamatsu K.The Synthetic Principles of the Economic Development of OurCountry[J].The Journal of Economy,1932(6).

[3] Balassa B.Trade Liberalisation and “Revealed”Comparative Advantage1[D].The Manchester School,1965.

[4] Vernon R.International Investment and International Trade in the Product Cycle[J].The Quarterly Journal of Economics,1966,8(4).

[5] Dixit A K,Stiglitz J E.Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity[J].The American Economic Review,1979,69(5).

[6] Helpman E,Krugman P R.Market Structure and Foreign Trade:Increasing Returns,Imperfect Competition,and the International Economy[M].MIT press,1985.

[7] Posner M V.International Trade and Technical Change[J].Oxford Economic Papers,1961,13(3).

[8] Grossman G M,Helpman E.Trade,Innovation, and Growth[J].The American Economic Review,1990,80(2).

[9] 楊海余,吳金鐸.我國貿易條件惡化與經濟持續增長并存的原因——基于比較優勢動態化的視角[J].四川大學學報(哲學社會科學版),2007(4).

[10] Grossman G,Maggi G.Trade and Diversity[J].American Economic Review,2000,90(5).

[11] 代謙,別朝霞.人力資本、動態比較優勢與發展中國家產業結構升級[J].世界經濟,2006(11).

[12] 彭支偉,劉鈞霆.東亞垂直專業化分工的發展及其影響因素的實證研究[J].世界經濟研究,2008(12).