山東省人口城鎮化動態特征與質量評價研究①

摘 要:本文從人口城鎮化的角度出發,以山東省及其17個地市作為研究對象,分析其人口城鎮化的動態特征與質量水平。研究發現,自2000年以來,山東省城鎮化呈現出整體集聚發展格局顯著、整體格局相對穩定,“三大集聚區”輻射明顯,“膠濟線”成為核心軸線,西部地區進程加快等特征。自1995年以來,山東省整體人口城鎮化質量呈加速上升的良好發展態勢,從低質量城鎮化向中等質量城鎮化快速邁進。從內部結構來看,城鎮人口是目前山東省人力城鎮化質量提升的主要載體,而農村人口則是主要制約因素。

關鍵詞:人口城鎮化 動態特征 質量評價 山東省

中圖分類號:F327 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2017)05(c)-138-04

1980年,我國城鎮化率只有19.5%,僅有223個城市及9035萬城市人口;2010年全國第六次人口普查時,我國常住城鎮人口已超過6.6億人,比重達到49.68%[1];截至2015年末,我國城鎮常住人口更是達到7.7億,比重達到56.1%。“十八大”以來,我國提出“以人為核心,質量為導向”的新型城鎮化要求,充分說明人口城鎮化將逐步取代傳統的空間城鎮化成為發展重點。作為我國的經濟大省、人口大省,山東省的城鎮化也步入快速發展時期,尤其是在2015年,山東省常住人口城鎮化率已達到57.0%,同比提高2%,增速高居全國第一。但山東省城鎮化也存在一系列問題,如整體水平偏低,城鎮化滯后于工業化,內部發展空間結構不均衡,小城鎮發展相對緩慢等[2]。在新型城鎮化的大背景下,有效把握山東省人口城鎮化的發展動態特點,明確其發展質量,具有重要的現實意義。

1 概念界定及方法介紹

1.1 相關概念界定

城鎮化是經濟、社會、文化等多種因素相互作用,共同發展的集聚為主、推延為輔的動態發展過程。綜合來說,城鎮化包括人口城鎮化和空間城鎮化,前者主要是指隨著人口的城鎮轉移和集聚,使農業人口發生變化而向城鎮人口轉變的過程,它不僅涉及城鎮人口數量、比重的增加和提升,還包括居民生活、生產方式的轉化;后者主要是指隨著城市空間的進一步擴張,傳統的農用地或未利用地向城鎮建設用地不斷轉化的過程,它使得城市土地的集約利用水平和利用效率不斷提高[3]。

對于人口城鎮化質量,主要指城鎮化居民接受、獲取城市生活、生產方式和價值觀念的程度,涉及就業機會、日常生活、居住條件、人際社交、消費習慣、文化觀念等方面。城鎮為其中居民提供生活、工作、居住、學習、購物、通勤、娛樂等諸多方面組成的現代生活條件,并通過與居民的相互作用,形成農村生活所不具備的生活活動與經驗積累。

1.2 研究方法介紹

1.2.1 ESDA方法

1.2.2 熵權法

2 山東省人口城鎮動化態特征分析

2.1 山東省城鎮化整體呈現集聚發展格局

本部分利用山東省第五次和第六次人口普查的相關數據,對全省的城鎮化格局及動態特征進行分析。研究單元包括山東省17個地級市,31個縣級市及60個縣,時間跨度為2000年~2010年。通過對山東省城鎮化整體格局的計算結果來看,其2010年的全局自相關系數為0.13,且在10%的顯著水平下顯著,這說明山東省城鎮化存在一定的集聚不均衡問題,內部各地市的城鎮化水平良莠不齊,集聚程度存在較大差異。

2.2 山東省城鎮化整體格局相對穩定

根據第五次人口普查數據,計算得到2000年山東省城鎮化的全局自相關指數為0.12,同理計算2010年的該指數,即0.13。可見,經過10年的發展,山東省城鎮化雖然得到了一定提高,但整體來看提升的幅度較小,且整體來看還有進一步分散的趨勢。根據各個區域的自相關指數來看,山東省城鎮化指數由2000年的6.19提升到2010年的6.25,可見從局域層面來看,山東省城鎮化同樣保持了較為穩定的態勢,但提升幅度較小。

2.3 “三大集聚區”對周邊城鎮化輻射作用明顯

通過對山東省各局域自相關計算可知,山東省形成了三個主要的城鎮化聚集區,即膠東半島城市群(青島—煙臺—威海)、魯中城市群(濟南—泰安—淄博)和微山湖以東的魯南城市群(鄒城—滕州—棗莊)。三大主要集聚區的人口城鎮化率均在60%以上,具有較為明顯的人口城鎮化集聚優勢,并對其周邊地市拉動作用較為顯著。

2.4 城鎮體系沿“膠濟線”展開特征突出

2010年山東省17個地市級城市中,有8個的人口城鎮化率超過50%,其中以青島、濟南最高,分別為65.8%和64.5%。可見,存在明顯的“雙中心”結構特點,并以此兩中心形成兩個大的高度城鎮化地區,即東部沿海城鎮群(青島-威海-煙臺)和魯中城市群(濟南-淄博-東營-萊蕪-泰安)。相對于膠濟線的人口城鎮化高度集聚區域來說,山東省的西部地區和魯南地區,人口城鎮化水平處于相對較低的水平。

2.5 西部地區城市城鎮化進程加快

從2010年的人口普查數據來看,山東省西部省份,即濱州、德州、菏澤、聊城4市,新增城鎮人口達到了106.9萬人,四市占全省新增城鎮人口的比重達到56.1%,遠遠高于東部、中部地區;4市人口城鎮化率達到了39.1%,與東部的青島、煙臺、威海、濰坊4市的人口城鎮化率差距縮小了6.2%,說明山東省西部地區地市的城鎮化進程進一步加快,與山東省整體的城鎮化差距進一步縮小。

3 山東省人口城鎮化質量評價分析

3.1 指標選取及數據來源

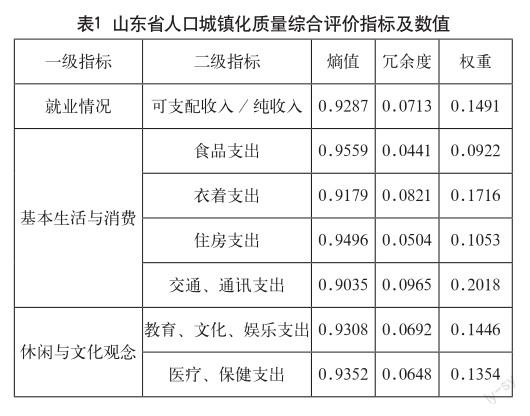

考慮到評價指標體系的完整性、系統性和可獲性,本文選取7個城市現代生活指數,據此計算山東省人口城鎮化質量評價指數,如表1所示。數據來源于1995年、2000年、2005年、2010年、2015年5個年份的山東省統計年鑒、各地市統計年鑒和統計公報。

在進行山東省人口城鎮化評價之前,應該首先確定人口城鎮化的發展階段標準。在此,本文借鑒美國在人口城鎮化階段劃分所運用的標準,將0.2作為劃分等級將人口城鎮化質量指數劃分為5個等級,如表2所示。

3.2 實證結果及分析

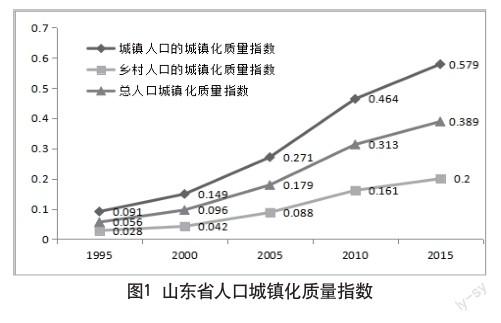

根據上文闡述的熵權法計算步驟,對1995年~2015年5個時間節點的人口城鎮化質量進行評價,具體步驟不再贅述,計算結果如圖1所示。

3.2.1 整體人口城鎮化質量評價分析

從評價結果可以看出,自1995年以來,山東省人口城鎮化質量呈現加速上升的良好發展態勢,從1995年的0.056提升到2015年的0.389,從低質量城鎮化向中等質量城鎮化快速邁進。雖然當前仍然處于中低質量城鎮化階段,但距離中等質量城鎮化的差距已經很小,且保持了進一步提升的態勢。但是,從城鎮人口和鄉村人口的城鎮化質量指數來看,城鎮人口的城鎮化質量指數快速增長,2015年已經邁入中等質量城鎮化階段,且距離中高質量城鎮化階段差距很小,成為拉動山東省人口城鎮化的主要動力;鄉村人口的城鎮化質量指數雖然也保持了持續增長的良好態勢,但相對于城鎮人口來看,其增長速度相對較慢,2015年僅僅勉強達到中低質量城鎮化階段,使得城鎮人口和鄉村人口的城鎮化質量指數的差異呈現出拉大的趨勢。

3.2.2 城鎮人口和鄉村人口城鎮化質量的差異分析

根據山東省17個地市級城市的相關數據,對其城鎮人口和鄉村人口的城鎮化質量進行評估,結果如表3所示。

從城鎮人口的城鎮化質量評價來看,橫向來說,濟南市、青島市是山東省城鎮人口城鎮化質量最高的地市,在2015年分別達到了0.913和0.888,已經達到高質量城鎮化的階段,成為引領山東省城鎮人口城鎮化質量的城市;處于第二梯隊的地市有淄博、東營和煙臺,它們的城鎮人口城鎮化質量指數介于0.6~0.8之間,已經處于中高質量城鎮化階段,在山東省內處于較高水平,成為僅次于濟南、青島的拉動山東省城鎮人口的城鎮化質量的地市;其他地市處于第三梯隊,介于0.4~0.6之間,它們處于中等質量城鎮化階段,主要是因為之前其人口城鎮化基礎相對較差,雖然保持了較好的增長態勢,但仍然存在較大差距。從縱向的年均增長率來看,淄博、東營、煙臺、威海、日照和濱州六市增長較快,年均增長率達到10%以上,說明該部分地市積極推進自身的人口城鎮化建設,并取得了較為突出的成效;濟南、青島、棗莊、濰坊、泰安和菏澤六市的年均人口城鎮化增長率也在9.5%以上,說明其在人口城鎮化速度雖不及上述地市,但也保持了良好的發展態勢;濟寧、萊蕪、臨沂、德州和聊城的增長率排名靠后,雖然在全國來看其增長率較高,但在山東省內部來看確是相對靠后,亟待加大發展力度。

從農村人口的城鎮化質量評價來看,橫向來說,濟南市、青島市仍然是山東省農村人口城鎮化質量最高的地市,在2015年分別達到了0.366和0.367,但仍然處于中低質量城鎮化,距離中等質量城鎮化還有一定差距,仍需進一步加快人口的城鎮化轉化與發展;東營、淄博兩市的農村人口城鎮化質量也相對較高,基本能夠達到中低質量城鎮化的比例要求,但總體來看仍然有較大的空間進一步提升;其他地市的農村人口城鎮化質量均處于較低水平,這與前期農村城鎮化水平基礎較低有關,開展農村城鎮化難度相對較高,尤其是轉變農民的生產、生活習慣,需要較長的時間與財物,短期成效相對不夠明顯,但農村人口城鎮化是整體發展的必然要求。從縱向的年均增長率來看,不同地市的發展速度差異較大,威海、日照、萊蕪、臨沂、德州和濱州六市的年均增長率均在12%以上,體現出良好的發展態勢;淄博、棗莊、濟寧、泰安、聊城和菏澤的年均增長率也保持在11%以上,濟南、濰坊、青島、煙臺、東營的增長率排名靠后,尤其是東營甚至出現了負向增長,亟待大力強化農村人口城鎮化質量提升。

從城鎮人口和鄉村人口的城鎮化質量的對比來看,山東省各地市的城鎮人口城鎮化質量均明顯優于其農村人口城鎮化質量,這說明所有地市都以城鎮人口作為人口城鎮化的主要載體,而對農村人口的城鎮化質量提升力度不夠。另外,城鎮人口城鎮化質量的提升速度較為穩定,雖然各地市在增長率方面存在一定差異,但差距不是太大,農村人口的城鎮化質量增長率存在較大差異,說明各地市對農村人口的城鎮化重視和支持力度不一,落后地市亟待于強化該部分。總體來看,城鎮人口城鎮化質量是目前山東省人口城鎮化質量提升的主要拉動力,需要進一步提升與發展;農村人口城鎮化質量則是其主要制約因素,亟待大力強化與快速提升。

參考文獻

[1] 王悅,王琳.中國特色城鎮化評價研究:以山東省為例[J].濟南大學學報(社會科學版),2009,19(6).

[2] 朱孔來,馬宗國,孟憲霞.加快山東城鎮化建設的對策建議[J].宏觀經濟管理,2011(5).

[3] 邵大偉,吳殿鳴.山東省人口城鎮化動態特征及其影響因素[J].經濟地理,2013(9).

[4] 馬曉冬,馬榮華,徐建剛.基于ESDA-GIS的城鎮群體空間結構[J].地理學報,2004,59(6).

[5] 白永平,李建豹.基于ESDA的區域經濟空間差異分析——以蘭新鐵路輻射帶為例[J].經濟地理,2011,31(7).

[6] 方葉林,黃震方,涂瑋,等.基于地統計分析的安徽縣域經濟空間差異研究[J].經濟地理,2013,33(2).

①基金項目:山東省人文社會科學項目“基于人本思想的山東新型城鎮化推進模式研究”(項目編號15-ZZ-JJ-25)(項目編號J14WF73)。

作者簡介:韓梅(1981-),女,山東濰坊人,碩士,講師,主要從事經濟與管理方面的研究。

——山東省濟寧市老年大學之歌