陰道微生態及其干預治療與妊娠結局相關性研究

吳仕元 肖錦艷 劉彩美

[摘要]目的探討陰道微生態及其干預治療與妊娠結局的關系。方法選擇2016年1~11月期間在本院定期產前檢查的235例正常單胎孕婦并在本院住院分娩者為研究對象,剔除妊娠合并癥、并發癥、有早產高危因素及不良孕產史的孕婦。所有研究對象從妊娠32~35周開始常規通過陰道分泌物及細胞因子IL-6、CRP、TNF-α檢測了解陰道微生態,對陰道微生態異常和(或)細胞因子IL-6、CRP、TNF-α檢測異常者隨機分干預治療組及觀察組,并動態觀察其陰道微生態及細胞因子的變化,追蹤其胎膜早破發生率及其妊娠結局。結果(1)干預治療組胎膜早破、產后出血、新生兒感染發生率明顯低于觀察組,兩組比較有顯著性差異(P<0.05);(2)陰道分泌物和(或)細胞因子檢測異常者口服用藥聯合陰道上藥較單一陰道上藥胎膜早破發生率低(P<0.05)。結論通過陰道分泌物及細胞因子IL-6、CRP、TNF-α檢測了解陰道微生態,對檢測陰道分泌物和(或)細胞因子IL-6、CRP、TNF-α異常者在妊娠期進行干預治療能有效的預防胎膜早破、產后出血及新生兒感染發生,改善妊娠結局。

[關鍵詞]陰道微生態;陰道分泌物;細胞因子;妊娠結局

[中圖分類號]R714.2

[文獻標識碼]A

[文章編號]2095-0616(2017)03-09-04

妊娠期由于受內分泌等多種因素的影響,會導致陰道微生態失衡而引起生殖道上行性感染。各種炎癥最終激活多種炎癥通路,引起促炎因子如IL-6、TNF-α及CRP等表達增加,導致胎膜早破等不良妊娠分娩結局。為探討陰道微生態和(或)細胞因子IL-6、CRP、TNF-α異常與妊娠結局的關系,本研究選擇2016年1~11月期間在本院定期產前檢查的正常單胎孕婦并在本院住院分娩者為研究對象,通過陰道分泌物及細胞因子IL-6、CRP、TNF-α檢測了解陰道微生態,對陰道微生態異常者隨機分干預治療組及觀察組,并動態觀察其陰道微生態及細胞因子的變化,追蹤其胎膜早破發生率及其妊娠結局。現報道如下。

1.資料與方法

1.1一般資料

選擇2016年1~11月期間在本院定期產前檢查的正常單胎孕婦并在本院住院分娩者為研究對象,剔除妊娠合并癥、并發癥、有早產高危因素及不良孕產史的孕婦共235例。年齡22~39歲,平均(35.6±4.6)歲,孕周35~41周,平均(38.2±1.5)周,所有研究對象從妊娠32~35周開始通過陰道分泌物及細胞因子(IL-6、CRP、TNF-α)檢測了解陰道微生態及細胞因子變化。

1.2方法

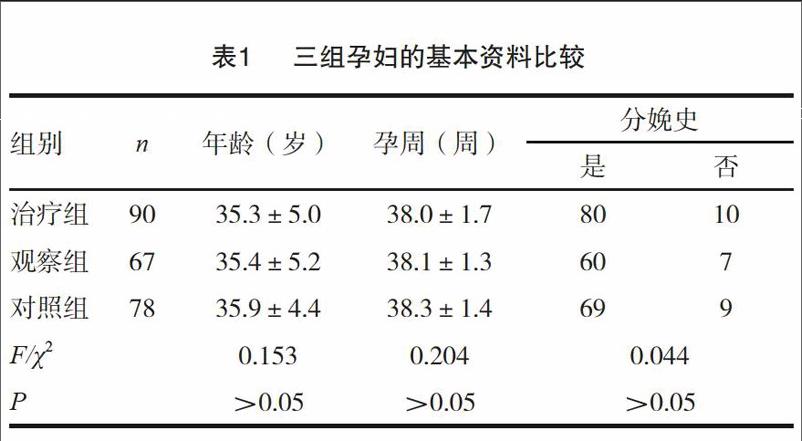

選擇孕32-41周正常單胎孕婦,通過陰道分泌物檢測(陰道分泌物常規聯合陰道菌群分析、H2O2、白細胞酯酶、唾液酸苷酶等指標檢測),了解陰道微生態狀況;采用酶聯免疫吸附法檢測母血中細胞因子IL-6、CRP、TNF-α的含量;陰道微生態狀況和(或)細胞因子檢測有改變,對其進行干預治療(按照2015年美國CDC陰道感染診斷和治療指南治療,對細胞因子檢測異常者酌情添加口服用藥)的孕婦為治療組(n=90),選擇同期本研究組中陰道微生態狀況和(或)細胞因子檢測有改變,未進行陰道微生態干預治療的孕婦為觀察組(n=67);選擇同期本研究組中陰道微生態狀況無改變的孕婦為對照組(n=78),三組孕婦的基本資料方面無顯著性差異(P>0.05),見表1。另外,所有入組孕婦動態觀察其陰道微生態及細胞因子的變化,追蹤胎膜早破發生時間、分娩結局、新生兒狀況及產后出血等。

1.3診斷標準

正常陰道微生態的定義為:陰道菌群的密集度為Ⅱ~Ⅲ級、多樣性為Ⅱ~Ⅲ級、優勢菌為乳桿菌、陰道pH值為3.8~4.5、乳桿菌功能正常(H2O2分泌正常)、白細胞酯酶等陰性。當陰道菌群的密集度、多樣性、優勢菌、陰道分泌物白細胞計數等炎癥反應指標、pH值和乳桿菌功能任何一項出現異常,即診斷為微生態失調狀態。胎膜早破、產后出血、新生兒感染、新生兒窒息按《婦產科學》診斷標準診斷。

1.4統計學方法

采用SPSSl3.0軟件進行分析處理,計量資料以(x±s)表示,采用f檢驗,計數資料以百分比表示,采用x2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2.結果

2.1三組妊娠結局比較

納入研究對象235例,發生胎膜早破46例,胎膜早破發生率19.57%,其中足月前胎膜早破2例,占4.35%,足月胎膜早破95.65%,產后出血29例,產后出血發生率12.34%,早產2例,早產發生率0.85%,新生兒感染18例,新生兒感染發生率7.66%,新生兒窒息6例,新生兒窒息2.55%。

觀察組胎膜早破、產后出血、新生兒感染發生率明顯高于對照組,兩組比較有顯著性差異(P<0.05);干預治療組胎膜早破、產后出血、新生兒感染發生率明顯低于觀察組,兩組比較有顯著性差異(P<0.05)。見表2。

2.2不同治療方法對陰道微生態及細胞因子異常妊娠結局比較

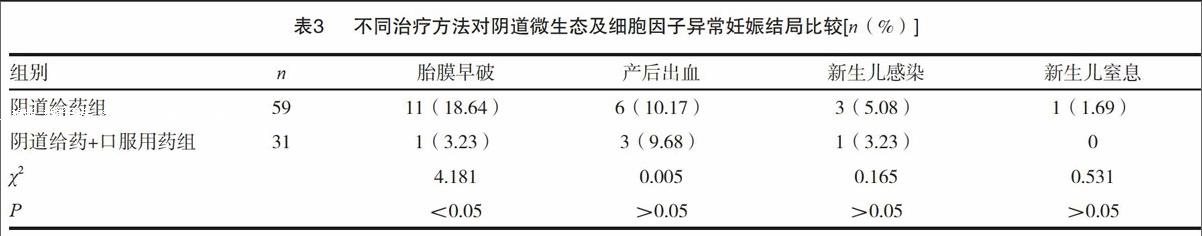

陰道給藥+口服用藥組胎膜早破發生率明顯低于陰道上藥組,兩組比較有顯著性差異(P<0.05)。見表3。

3.討論

陰道微生態系統是人體四大生態系統中較為復雜和目前熱點研究的一個系統,由陰道的解剖結構、微生態菌群、局部免疫及機體內分泌調節功能共同組成。妊娠期由于受內分泌等多種因素的影響,會導致陰道微生態失衡而引起生殖道上行性感染致絨毛膜羊膜炎,各種炎癥最終激活多種炎癥通路,引起促炎因子如IL-6、TNF-α及CRP等表達增加。越來越多的證據顯示,TNF-α明顯升高,導致感染的病原體及其產物產生蛋白水解明顯低酶、膠質酶和彈性蛋白酶等,可直接降解宮頸局部的膠原蛋白而致使胎膜脆弱破裂。另外,炎癥過程中白介素細胞因子和前列腺素的產生可誘發子宮收縮,使羊膜腔內壓力增加而導致胎膜早破。胎膜早破是產科一種常見的并發癥,國外發生率為5%~15%,在我國約占分娩總數的的3.03%~21.9%,近年來發病率呈上升趨勢。也是早產的主要原因,在所有的早產兒中,孕婦胎膜早破的比例高達30~40%。胎膜早破可對母嬰帶來不良妊娠結局,約40%胎膜早破產后病理證實感染絨毛膜羊膜炎,已有研究表明,絨毛膜羊膜炎是導致胎膜早破引起不良妊娠結局的重要因素。對母親而言破膜后陰道內微生物上行性感染率增加,分娩時、產后更易發生產褥感染、產后出血。對胎兒而言宮內感染可能性的增加會導致新生兒早產率及窒息率的提高,甚至發生新生兒呼吸窘迫綜合征、敗血癥、新生兒死亡。從本研究得知觀察組胎膜早破、產后出血、新生兒感染發生率明顯高于對照組,兩組比較有顯著性差異(P<0.05),干預治療組胎膜早破、產后出血、新生兒感染發生率明顯低于觀察組,兩組比較有顯著性差異(P<0.05)。

一直以來,如何正確處理胎膜早破是產科較為棘手的問題,如何預測和預防胎膜早破更是產科的難題。目前臨床表現、羊水細菌培養或胎膜病理檢查是診斷胎膜早破并發絨毛膜羊膜炎的主要依據。近年來,廣譜抗生素的預防性使用及人們對孕產婦保健的高度重視,具有典型臨床感染表現的絨毛膜羊膜炎已較少見,亞臨床絨毛膜羊膜炎對母兒的不良影響甚廣,因而越來越被臨床醫生重視。而通過檢測羊水診斷需要較長時間且陽性率不高,胎膜病理檢查只能用于產后病理性回顧,沒有早期預測及診斷的價值。研究證實,引起胎膜早破的亞臨床期絨毛膜羊膜炎可發生在胎膜早破之前數周或數月,因此,一個兼具特異性和準確性的方法來診斷絨毛膜羊膜炎并指導治療、改善母兒預后就顯得尤為重要。近年來,許多炎癥因子等指標都用于指導胎膜早破的診斷與治療。CRP是人類血清中一種急性時相反應蛋白,現人們對CRP已有較深入的了解,其早期預測和診斷感染性疾病中的意義已得到認可。目前CRP在臨床產科中已作為一個常規指標用于胎膜早破的診斷、病情發展監測并指導抗生素合理應用。IL-6、TNF-α是糖蛋白類炎癥因子,是感染反應中的主要炎癥介質,當孕婦并發絨毛膜羊膜炎時其含量增高明顯,國內外學者普遍認為在診斷絨毛膜羊膜炎時白介素6有一定的臨床價值。本研究通過對妊娠晚期孕婦陰道微生態聯合細胞因子IL-6、CRP、TNF-α的檢測,早期預測亞臨床絨毛膜羊膜炎,對陰道微生態和(或)細胞因子IL-6、CRP、TNF-α異常者采取陰道上藥聯合口服用藥干預治療,能有效改善妊娠分娩結局,從本研究得知:治療組胎膜早破發生率明顯低于觀察組,且陰道給藥+口服用藥組胎膜早破發生率明顯低于單純陰道給藥組,兩組比較有顯著性差異(P<0.05)。說明對妊娠期陰道微生態聯合細胞因子IL-6、CRP、TNF-α的檢測,早期預測亞臨床絨毛膜羊膜炎并及早進行有效的干預治療能有效降低胎膜早破的發生率,改善妊娠分娩結局。但本課題中存在病例數偏少,有待更進一步研究。