超聲與CT診斷急慢性闌尾炎的對比分析

歐曉華

[摘要]目的探討急慢性闌尾炎采用超聲與cT診斷的價值。方法選取90例于2014年7月~2016年7月期間我院接收的疑似為闌尾炎患者,均采用cT及超聲檢查,觀察檢查結果。結果超聲對急性闌尾炎的靈敏度為67.9%(55/81),慢性闌尾炎靈敏度為44.4%(4/9),其中急性單純性闌尾炎13例,慢性闌尾炎4例,急性非單純性闌尾炎42例;cT診斷急性闌尾炎的靈敏度為79.0%(65/81),慢性闌尾炎的靈敏度為55.6%(5,9),急性單純性闌尾炎17例,慢性闌尾炎5例,急性非單純性闌尾炎48例;在診斷急性闌尾炎及急性單純闌尾炎的靈敏度上,cT與超聲比較差異有統計學意義(P<0.05),而在慢性闌尾炎、急性非單純性闌尾炎的診斷上,比較差異無統計學意義(P>0.05)。結論cT與超聲均對急性闌尾炎有較高的診斷價值,但cT電離輻射會使患者發生癌癥的風險增加,因此,應將超聲作為急慢性闌尾炎的首選檢查方式,而cT對急性闌尾炎的靈敏度較高,當超聲檢查不確定時,可再行cT檢查。

[關鍵詞]急性闌尾炎;超聲;CT

[中圖分類號]R445.1;R726.5;R816.92

[文獻標識碼]A

[文章編號]2095-0616(2017)03-130-04

急性闌尾炎是臨床常見外科急癥,由于癥狀不典型,加上闌尾壁薄、闌尾腔相對大等生理特點,發炎后易造成闌尾腔梗阻,發生穿孔的風險較高。以往主要依靠體征、癥狀及化驗檢查來診斷,易出現漏診與誤診的現象。近年來,隨著影像技術的不斷發展,CT與超聲檢查逐漸應用于闌尾炎的診斷。本研究中通過資料回顧性分析,探討急慢性闌尾炎采取不同檢查方式檢查的診斷價值,現報道如下。

1.資料與方法

1.1一般資料

選取90例疑似為闌尾炎患者,均為2014年7月~2016年7月期間在我院門診就診的患者,患者均經病理證實,其中女42例,男48例,年齡5~12歲,平均(7.8±2.1)歲,患者均出現壓痛、腹痛、發熱及腹肌緊張等癥狀。

1.2方法

超聲檢查:患者取仰臥位,使用飛利浦HD9彩色多普勒超聲診斷儀,先用5-8MHz凸陣探查有無游離液體及包塊,隨后用高頻線陣探頭,頻率為5~12MHz,以髂血管、右下腹腰大肌圍中心,由肝下緣至盆腔進行掃查。CT檢查:患者先做仰臥位,采用西門子一歡星螺旋CT機,管電流200mA,管電壓120kV,層厚3mm,螺距0.9,間隔0,對患者進行非增強掃描。病理檢查:術前活檢,進行病理學檢查作為闌尾炎診斷的金標準。

1.3影像學分析

超聲診斷標準,慢性:闌尾略增粗,回聲增強,漿膜層毛糙,右下腹局限性淋巴結腫大。急性:短軸位表現為靶環征,長軸位表現為增粗的闌尾,管壁不均勻增厚,闌尾壁血流信號增多。間接表現:闌尾周圍腸系膜、大網膜脂肪組織表現為片絮狀高回聲包裹;粘連性腸梗阻、腹膜炎,表現為腸蠕動減慢,鄰近腸管積氣、積液、擴張等;闌尾周圍膿腫,表現為低回聲或混合回聲團塊。CT診斷標準,慢性:周圍腸系膜間隙內見淋巴結腫大,闌尾管腔略增粗,腔內可見條狀致密影,漿膜面不光滑。急性:闌尾外徑明顯增粗,在6mm以上,管壁增厚,闌尾腔內積液或糞石;鄰近腸管腸壁增厚,腸管積液、擴張;伴發闌尾周圍炎時盲腸周圍組織結構邊界模糊,鄰近腸系膜內脂肪呈混雜密度影;周圍膿腫表現為壁厚薄不一、邊界不清的炎性腫塊;伴發盲腸炎、結腸炎時表現為升結腸、盲腸壁增厚,系膜模糊。

1.4統計學處理

采用SPSS15.0軟件分析及處理數據,以百分比表示計數資料,組間比較采用x2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2.結果

2.1病理檢查結果

病理檢查顯示90例均診斷為闌尾炎,其中急性單純性闌尾炎21例、慢性闌尾炎9例、急性非單純性闌尾炎60例,包括急性壞疽穿孔性闌尾炎2例,急性化膿性闌尾炎53例,闌尾周圍膿腫5例。

2.2超聲結果

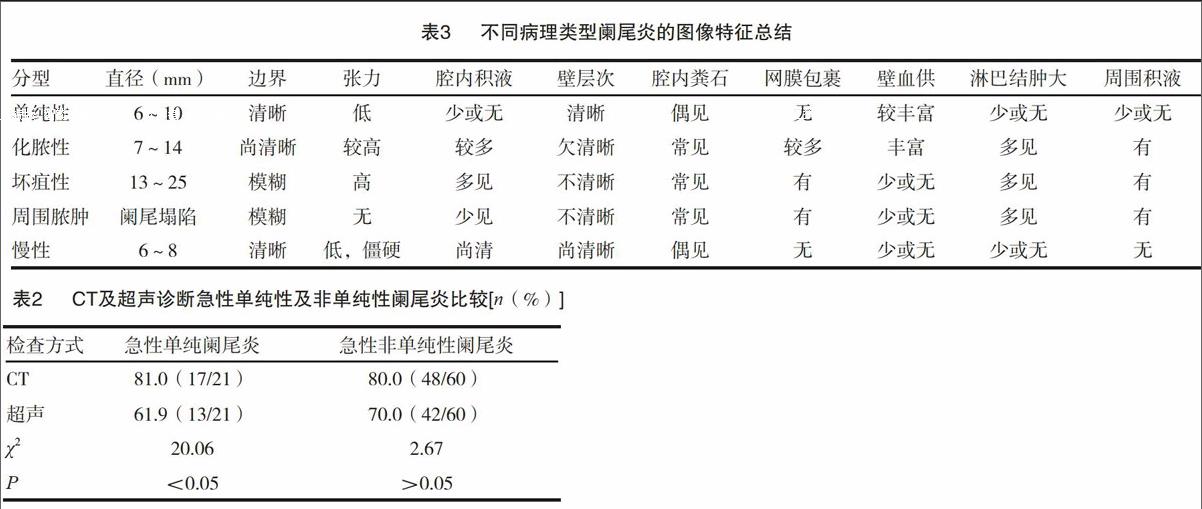

超聲對急性闌尾炎的靈敏度為67.9%(55/81),慢性闌尾炎靈敏度為44.4%(4/9),其中急性單純性闌尾炎13例,慢性闌尾炎4例,急性非單純性闌尾炎42例。見圖1a~1d。

2.3 CT檢查結果

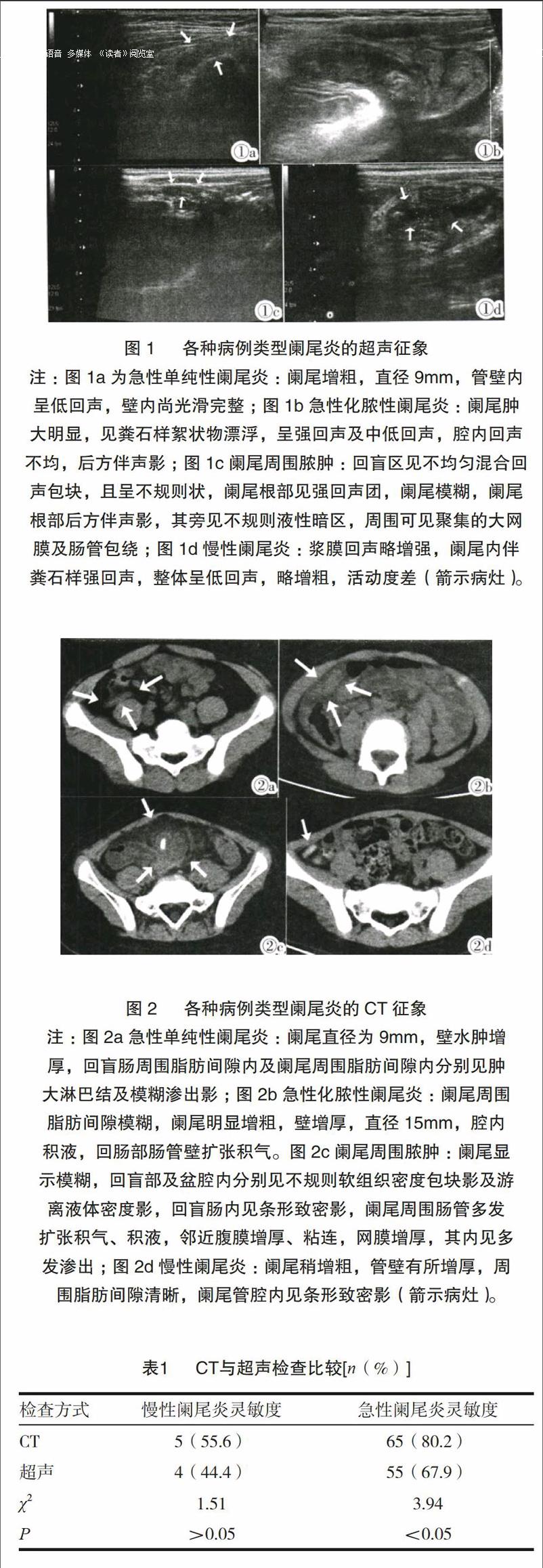

CT診斷急性闌尾炎的靈敏度為79.0%(65/81),慢性闌尾炎的靈敏度為55.6%(5/9),急性單純性闌尾炎17例,慢性闌尾炎5例,急性非單純性闌尾炎48例。圖2a-2d。

2.4 CT與超聲檢查比較

對照金標準,CT對急性闌尾炎的靈敏度與超聲比較差異有統計學意義(P<0.05);在慢性闌尾炎的診斷,兩種方法比較無統計學意義(P>0.05),見表1。

2.5cT及超聲診斷急性單純性及非單純性闌尾炎比較

對照金標準,兩種檢查方法在急性單純闌尾炎的靈敏度上比較差異有統計學意義(P<0.05),而在非單純性闌尾炎的靈敏度上比較差異無統計學意義(P>0.05),見表2。

2.6不同病理類型闌尾炎的圖像特征

不同病理類型闌尾炎具有不同超聲及CT圖像特征,見表3。

3.討論

闌尾近端管腔細小,起始于盲腸根部后內側壁,遠端為盲端,直徑約為(5.5±1.1)mm。闌尾炎是小兒常見的急腹癥,且好發于6~12歲兒童。小兒年齡越小,則癥狀越復雜,臨床診斷時若僅聯合生化檢驗和查體,則極易造成誤診和漏診,故往往需要借助影像學進行輔助診斷。目前CT與超聲是臨床上常見的影像學工具,二者均有一定的優勢和劣勢。超聲的優勢在于可重復性強,且簡單快捷,費用相對低廉,尤其是近年來使用的高頻超聲,使病變闌尾顯示率明顯提高。但闌尾正常時超聲不易檢出,而當闌尾發生病理改變時,如管壁水腫、充血、滲出等情況時有利于超聲圖像上闌尾檢出,且超聲檢查容易受常腸腔內氣體干擾、經驗和機器的分辨力、受檢查醫生本身的水平、腹痛加重患者難以配合等因素的影響,而使超聲的診斷準確率大降低,尤其對于尚未形成明顯征象的急性單純性闌尾炎,診斷準確率則較為低下,因此為提高超聲診斷率,應提高受檢醫生本身水平;檢查前做好宣教,指導其盡量配合檢查,否則會影響超聲檢查結果;不斷提高設備分辨率等。

CT相較于超聲可準確且迅速發現或排除各種急腹癥,如腸套疊、絞窄性腸梗阻、闌尾壞疽穿孔等。單純性闌尾炎臨床癥狀多表現為局部輕微壓痛和右下腹隱痛,病灶多限于黏膜下層和黏膜層,闌尾管壁層次結構清晰,闌尾可略增粗,張力較低,超聲示管壁層次清晰。CT顯示管壁密度均勻,相比于化膿性闌尾炎,單純性闌尾炎平均直徑相對要小,甚至部位闌尾直徑在正常范圍內。發展至化膿階段,闌尾明顯腫脹,管壁全層增厚,層次模糊,管腔內積液時超聲示管腔內液性區,部分顯示較多點狀弱回聲,CT顯示闌尾管腔呈低密度。右髂窩可見積液影像,盲腸根部管壁增厚,超聲顯示為強回聲團,部分闌尾腔內見糞石影像,后方伴聲影,部分管壁血流豐富,CT圖像上表現為高密度影。若治療不及時,闌尾細膜靜脈受炎癥波及、闌尾腔內壓力及闌尾張力持續增高等病理改變引起闌尾血液循環障礙,患者腹膜刺激征明顯,此時已發展為壞疽性闌尾炎,患者右下腹疼痛表現為持續性劇烈疼痛。CT示闌尾腫大,管壁明顯增厚,密度不均勻。超聲顯示管壁增厚明顯,局部管壁血流信號明顯減少,管壁回聲不均。腔內可見糞石或積液。闌尾周圍膿腫在臨床上較為常見,多由壞疽性或化膿性闌尾炎發展而來。超聲與cT圖像上僅顯示右下腹部混合型包塊,常無法分辨闌尾結構,部分右下腹包塊內可見糞石。由于炎癥反復出現,最終導致闌尾粘連、活動受限,CT表現為管壁密度較均勻,闌尾略腫大、略僵硬,超聲顯示管壁回聲毛糙,闌尾略僵硬,血流稀疏。

對于超聲與CT在急慢性闌尾炎的診斷效能上,國內有諸多學者均有報道。戚樂等[6]研究發現,在急慢性闌尾炎的診斷上,CT檢查診斷準確率顯著高于B超檢查。劉運練等也指出,CT由于受外界影響小,因此在診斷單純性闌尾炎時,其診斷準確率要高于B超檢查。另外,也有學者指出,CT與超聲在診斷對急性闌尾炎時均有較高的價值,而在診斷急性非單純性闌尾炎時,CT診斷率稍高于B超。本研究結果顯示,CT與超聲在診斷慢性闌尾炎時的靈敏度均較低,分別為55.6%、44.4%,可能是由于闌尾組織在長期反復的炎性刺激下發生粘連,難以分辨闌尾組織及周圍腸管組織,超聲因受腸氣干擾而影響其診斷率;而CT掃描時部分患者因腹部脹氣腸管擴張,從而減少腸間隙,闌尾顯示不清或因摒氣不良而出現運動偽影而使CT準確率降低。在對急性闌尾炎進行診斷時,二者診斷價值均較高,靈敏度分別為80.2%、67.9%。兩種檢查方法在診斷單純性闌尾炎時,超聲的診斷準確率低于CT,考慮原因為單純性闌尾炎發生時,因體征不典型,闌尾腫脹不明顯未出現間接影像時,超聲往往容易漏診,而CT檢查受外界因素影響較小,因此診斷準確率較高。兩種檢查方法在診斷急性非單純性闌尾炎時,診斷率均較高,分別為80.0%、70.0%,組間比較無統計學意義,可見CT與超聲對闌尾周圍膿腫及壞疽性、化膿性闌尾炎的診斷均有較高準確率,與文獻報道一致。研究指出,x線電離輻射會使患者發生癌癥的風險增加。因此,本研究建議,當患者體壁薄,闌尾位置相對表淺,可首選價格低廉、無輻射、可重復操作的超聲檢查,而對于可疑的超聲結果,醫生應綜合評估,結合生化結果及查體,若臨床體征進行性加重或仍高度懷疑闌尾炎時,再選擇CT檢查,以降低誤診率。

綜上所述,CT與超聲均對急性闌尾炎有較高的診斷價值,但CT電離輻射會使患者發生癌癥的風險增加,因此,應將超聲作為急慢性闌尾炎的首選檢查方式,而CT對急性闌尾炎的靈敏度較高,當超聲檢查不確定時,可再行CT檢查。