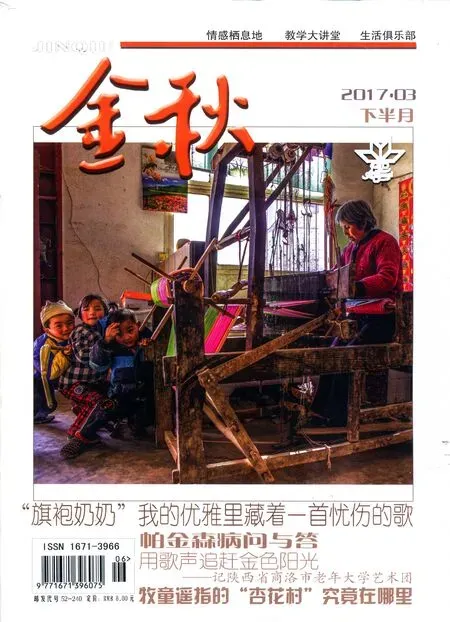

結婚證書百年演變的影像

文·圖/山西·付順利

結婚證書百年演變的影像

文·圖/山西·付順利

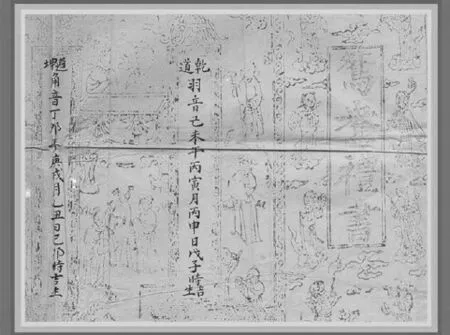

①清代《鴛鴦禮書》局部。

中國古代新人結合有嚴格的流程,包括六禮:納采、問名、納吉、納征、請期和親迎。在進行六禮的過程中,要用到三書:聘書(訂婚文書)、禮書(禮品清單)、迎書(娶親文書)。“納采”是男方托媒人帶禮到女方家試探是否有意結婚。禮中最重要的是雁(最初是真的大雁,后來演變為其他形式),因為雁秋季南飛亙古不變,故其代表求婚中最重要的“信用”。若女方有意,則進行第二步“問名”。“納吉”環節是男方將女子的名字、八字在祖廟進行占卜。《大清乾隆十年·課書》指出親事“論主婚翁命,相不犯天罡福壽大吉”“論主婚姑命,相不犯河魁福壽大吉”等。此后,還要經過“納征”“請期”“親迎”三個環節,新娘才會被順利地娶回家。

現有資料顯示,民間婚書最早起源于唐代。婚書在早年間為手寫,多用紅紙墨書,其中包括求婚帖、訂婚單和結婚單,上面書寫著男女雙方的生辰和介紹人、主婚人、訂婚人、結婚人以及祖父母的名字甚至曾祖父、曾祖母的名字等等。1912年以后,婚書多改用油墨印刷,婚書的質地除了有宣紙以外,還有硬本、絹面、毛邊紙等等,有的還涂有金粉。民國的婚書沒有具體的公證機關,但封面上都貼有民國稅票。除了印刷的固定文字,民國婚書上男女雙方的名字、介紹人、證明人等核心內容仍然是用毛筆書寫的楷體字。在1950年4月30日中華人民共和國婚姻法頒布后,廢除了包辦婚姻,這一時期的婚書中出現了婚姻法的相關條款,新郎新娘的名字也頭一次并列在了一起。解放后的婚書以“獎狀式”居多,四周由石榴、稻穗、棉花、白鴿等印刷精美的圖案組成,充滿濃郁的民族風格,部分省份還印上了送子娘娘、和合二仙、鴛鴦戲水。這些結婚證書的版本有畫家手繪的、卷軸式的、絹畫硬本對折式等。“男女平等、婚姻自由”是這一時期婚書的主題詞。同時,稻穗、棉花也是當時結婚證上不可缺少的,這反映當時的農業在國民經濟中占了相當大的比重。“文革”時期的結婚證,印刷有毛主席語錄和口號標語以及毛主席的光輝形象,上面大多是工廠、農村、太陽、紅旗、葵花等,記錄了那個時代的特定標志和色彩,政治意味比較濃厚。婚書上的圖案設計及字里行間,無不透露著那個狂熱時代的氣息。“文革”過后的結婚證樣式逐漸與現在的結婚證接近,只是多了計劃經濟的色彩,許多婚書上蓋有“五斗櫥”“板壁床”“木桶”的紅字章。改革開放以后,結婚證回歸其法律文書的本質。證書大多貼上了夫妻雙人合影照,成為夫妻關系證明和解除夫妻關系證明書,加蓋了專用章和鋼印。

最能體現婚書時代烙印的是對新人的祝詞。清末民初的《合生辰八字喜帖》的三重祝詞分別是“夫婦喜媚,天作之合,螽斯衍慶、麟趾呈祥”。到了民國中后期,婚書的祝詞變成了“同心同德、宜室宜家”。解放后的結婚證書,除了注明男女雙方“自愿結婚”外,婚書的祝詞多了“全心全意服務人民”、“為家庭幸福和新社會建設而共同奮斗”等內容。“文革”時期的結婚證祝詞中,“千萬不要忘記階級斗爭”“備戰備荒為人民”“我們辦事想問題要從我國有六億人口這一點出發”等祝詞占到了婚書面積的一半。現在的結婚證首頁語為:結婚申請,符合《中華人民共和國婚姻法》規定,予以登記,發給此證;尾頁語為:婚姻法規定,要求結婚的男女雙方必須親自到婚姻登記機關進行結婚登記。取得結婚證,即確立夫妻關系。

婚書是愛情的證信物,是“忠貞浪漫、白頭偕老、風雨同舟、不離不棄”的婚姻文化的一個承載物,也是一段歷史的見證。

②光緒十五年改嫁婚書。

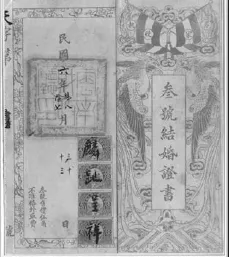

③1917年云南財政廳印制第叁號結婚證書1件,貼長城圖印花稅票,并書寫“麟趾呈祥”吉祥語。

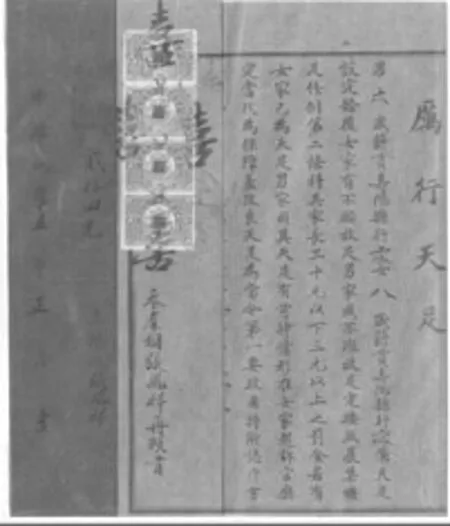

④1926年壽陽縣童養媳結婚證書1件,背印有“厲行天足”承諾書,貼長城圖1角加蓋“喜”字婚書專用印花稅票加蓋晉省4枚。此附加婚前協議之結婚證書較為少見,該協議為男方不得強迫女方纏足。另外此婚書為童養媳結婚證書,男方僅6歲,女方僅8歲,為相當特殊之使用例。

⑤民國34年的結婚證書。

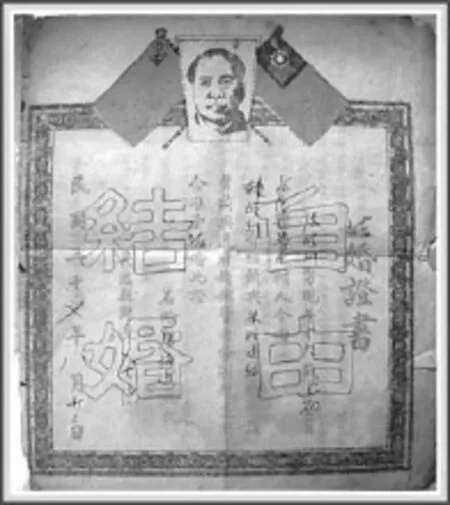

⑥此結婚證頒發于民國30年(公元1941年)8月22日,山西長治。證書上面不但有毛澤東頭像還有國共兩黨的旗幟,它見證了國共兩黨合作抗日的歷史。

⑦1950年結婚證書。

⑧1955年結婚證書。

⑨1963年結婚證書。

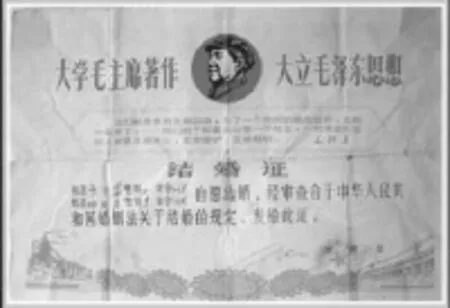

⑩1968年結婚證書。

?1972年結婚證書。

?1986年的結婚證書。

?現在的結婚證書。