鄉土建筑現狀和傳統營造技術探析★

付飛霞 帥 清 李久君*

(南昌大學建筑工程學院,江西 南昌 330031)

?

鄉土建筑現狀和傳統營造技術探析★

付飛霞 帥 清 李久君*

(南昌大學建筑工程學院,江西 南昌 330031)

分析了鄉土建筑的價值,以東源曾家村鄉土建筑為例,從穿斗式木構架、立面、天井、裝飾與裝修等方面,闡述了其建筑特征,探討了鄉土建筑的營造技術,對當前建筑設計有一定的借鑒意義。

鄉土建筑,傳統文化,營造技術,裝修藝術

伴隨經濟的發展,國際社會逐步意識到文化遺產并非僅限于紀念性建筑等,傳統鄉土建筑是文化多樣性的重要物質表現形式,需在政策上加強保護,運用適應的手段來促進其研究。因而,及時挖掘鄉土建筑的歷史價值,辨析鄉土營造本質,對當前建筑設計有重要的指導作用,對傳承優秀傳統文化意義深遠。

1 研究源起

1.1 傳統建筑的研究意義

傳統鄉土建筑研究工作雖然困難,但極有意義,表現在三個方面:1)完善傳統建筑遺產保護理論;2)搶救瀕危營造技藝;3)鄉土建筑保護與再生。因此,我們應該深入發掘傳統營造技術,汲取養分,為今日所用。

1.2 鄉土建筑的價值

陳志華先生曾說,沒有鄉土歷史的歷史是片面的,沒有鄉土建筑的文化遺產是不完整的。建筑界喜愛鄉土建筑通常基于兩個理由。第一,傳統鄉土建筑提供了多彩多姿的視覺效果,是設計者靈感的源泉。第二,鄉土文物所激發的懷古情懷,有一種哀傷的文學趣味。這兩點很重要,但不足以正面肯定鄉土建筑的價值。

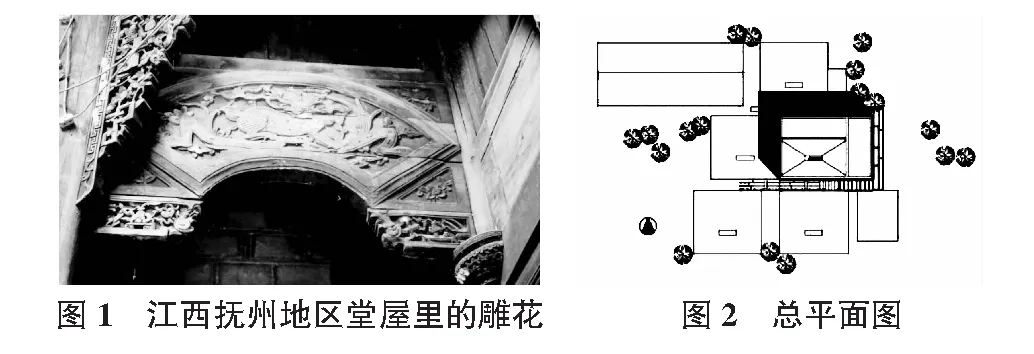

從歷史角度分析,宏觀方面,鄉土建筑直接反映我國各個歷史時期人們的衣食住行等生活狀況和經濟、體制、生產力、生產關系等社會狀況。中觀層面,鄉土建筑以聚落的形式見證了某一族群的興衰成敗。微觀角度,鄉土建筑記錄了每一個家庭甚至每一個人的家庭生活和文化生活。從建筑的選址、形態、布局、形制和規模,到大門的尺寸、窗欞的裝飾、院落的花草就可以讀出他們的生活(見圖1)。鄉土建筑的魅力就在于此。在傳統的居住環境中保留下來的傳統的生活空間和生活方式,以及它反映的地方文化、民族習性和時代特色值得我們去細細的推敲、研究和保護。

2 東源曾家村鄉土建筑營造技術

2.1 區位分析

東源曾家村位于金溪縣琉璃鄉以北偏東5 km處,為琉璃鄉與陳坊積鄉交界處,毗鄰琉璃村。村落格局保留完好,村居依照山形地勢而建,北向為一座山城,南面臨水,自然環境秀美宜人。

2.2 建筑概況

東源古村聚落形態清晰完整,現存明清傳統建筑74棟,類型豐富,是典型的贛東傳統村落。2014年,東源曾家村入選第六批中國歷史文化名村名錄。

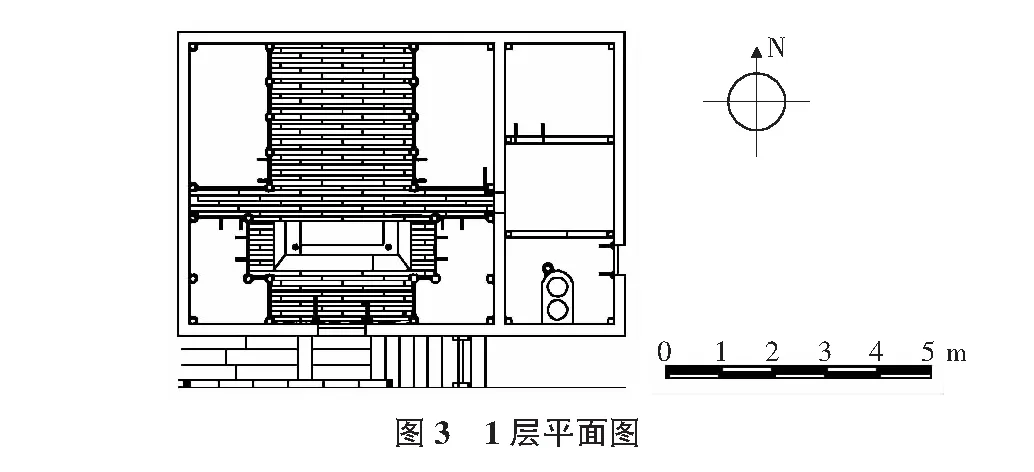

此次所測繪的奉政世第宅位于東源村的中部,與其他兩棟民居相連,形成一條窄窄的巷道(見圖2)。據悉,奉政世第宅是當地較為顯赫的家族府邸,與之相連的另兩棟民居原為家族的子嗣居住,相互連通。

2.3 使用現狀

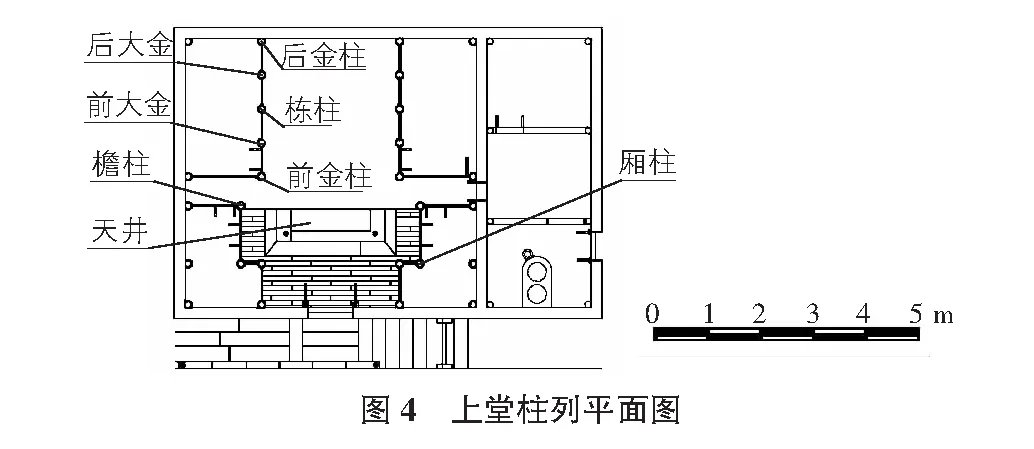

據調研發現,該宅主屋部分(如圖3所示)現已棄用,而后面搭建的陪屋仍有村民居住。主屋部分保存較完整。大部分墻體、柱子保存良好。主要窗戶及門上的雕花仍清晰可見,少部分的雕花被損壞。

2.4 建筑特征

1)穿斗式木構架。

縱觀中國千年歷史,傳統建筑多以木構架為主,江西傳統鄉土建筑亦不例外。

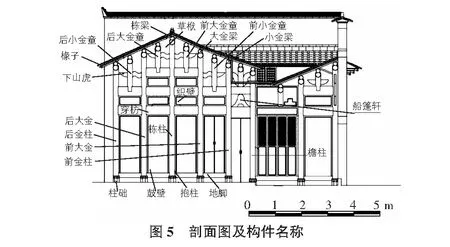

奉政世第宅是典型的“三間五架”平面民居,正堂木構架為三柱五檁三穿形式(見圖4),三組穿枋連系棟柱和金柱,棟柱、金柱、穿枋和織壁等處都雕刻著不同的裝飾紋樣,體現了工匠技藝精湛與屋主身份顯赫。

該宅采用穿斗式木構架結構,即在柱子上直接支檁(桁),柱間用數層穿枋聯接構成排架,用撐枋等構件聯接排架以增強剛度,從而構成木構架的框架體系。屋頂使用重檁,其上鋪椽子、木望板和灰瓦。檐部使用“挑手木”支承檐檁。

剖面圖及構件名稱如圖5所示。

2)立面分析。

江西民居的外立面大多為單調的灰磚墻,只在山墻頭上進行藝術處理。山墻高出屋面,能在火災時防止火勢蔓延。

馬頭墻多為階段式山墻,與坡屋面相協調。其構造簡單,用4 cm厚的土磚每層疊澀出挑,在這些飛磚上覆蓋小青瓦瓦檐收束壓頂(見圖6)。

3)天井。

該宅天井(如圖7所示)為土形天井(尺寸為4 200 mm×1 500 mm),設有排水口。為保持室內干燥,避免雨水侵襲,特意加大正堂二樓出挑的尺寸,并縮小天井寬度,改善其長寬比例,滿足其日照和采光要求。

4)裝飾與裝修藝術。

a.可調節遮陽板(見圖8)。

東源村民居采用活動式遮陽板來調節天井內的溫度。遮陽板由一塊中間鏤空的隔扇包裹一層油布組成。在晴天時用竹篙將遮陽板推至天井口下方遮陽,降低天井內溫度;陰雨天將其收起,保證室內的采光。

b.裝修藝術。

奉政世第的建筑構件既起結構作用,同時也是建筑裝飾的部位。該民居建筑構件大多華麗精美,如大門門楣雕飾(見圖9)。兩廂的槅扇是該宅的重點內裝修部位。槅心使用雙層套雕裝飾,花紋繁復,上中部的滌環板采用傳統紋樣。廂壁采用木鼓壁間隔,壁面上設有簡單的起線。正堂的軒廊頂棚為視覺美觀,將一坡排水的屋頂設置內吊頂,形成對稱的兩坡。

3 發現與思考

3.1 存在的問題

雖然傳統鄉土建筑的保護逐漸引起社會各界的關注,但是傳統的建造技藝仍瀕臨失傳。一方面,大多數匠師年事已高而后繼無人。另一方面,傳統技藝隨著木構件的淘汰而逐漸無處施展。傳統建造技藝作為傳統文化的載體,卻在一步步退出歷史舞臺,逐漸消亡。

3.2 對現狀的思考

隨著社會的發展,人們對房屋的居住要求逐漸提高。顯然,傳統鄉土建筑已不能滿足現代人的居住要求,加上一些建筑潮流的影響,人們開始將目光轉向于當代建筑材料,而將傳統技藝束之高閣。許多古村的傳統鄉土建筑被改建或拆除,傳統村落風貌屢遭破壞。

而對于傳統技術的保護而言,最有效的方法便是將傳統技藝運用到如今的建造活動中。當代的建筑專業工作者應提煉出傳統技藝的精華,結合現代科學技術,從而打造符合當代鄉村居民居住要求的新鄉土建筑,既使傳統建造技藝煥發新時代的光彩,又使傳統古村風貌得以傳承。

既然能將發掘和改良后的傳統技藝,運用到新鄉土建筑等建造實驗中;那么,如果能將當地數千年積累的營造經驗摸索出來,進行現代化的應用,便能將其蘊含的巨大生態潛能發揮出來。

3.3 本研究的不足之處與研究展望

江西的傳統民居遺存類型豐富、數量奇多、文化內涵深邃。在學習和研究的過程中,由于相關歷史資料較少,尤其研究至建筑的建造年代、后續修繕情況時,只能從地方志、族譜中獲得少許資料,未全面的掌握建筑的修繕歷史,為研究帶來一定的困難。本文在研究時盡量從多方面獲取資料,但仍有不足。

作為建筑遺產的一部分,江西民居為未來發展提供了重要的文化資源。近年來,社會對鄉土建筑及傳統文化愈發重視,越來越多的科學技術運用到鄉土建筑的修繕保護與研究中。本文對贛東地區傳統鄉土建筑的研究工作,除傳統調研、測繪手段以外,還運用了現代技術手段,對保留完好的傳統民居進行掃描、建模,將傳統民居電子化處理,建立數據庫,并搜集完善相關資料。

[1] 陳志華.建筑師生活的史書[J].國家人文歷史,2013(3):1.

[2] 伯納德·魯道夫斯基,高 軍.沒有建筑師的建筑:簡明非正統建筑導論[M].天津:天津大學出版社,2011.

[3] 陳志華,李秋香.中國鄉土建筑初探[M].北京:清華大學出版社,2012.

[4] 拉普普.住屋形式與文化[M].張玫玫,譯.臺北:明文書局,1911.

[5] 梁思成.中國建筑史[M].天津:百花文藝出版社,2005.

[6] 常 青.歷史環境的再生之道——歷史意識與設計探索[M].北京:中國建筑工業出版社,2009.

[7] 朱曉明.試論古村落建筑遺產價值綜合評價方法[J].古建園林技術,2001(7):26.

[8] 趙 勇,張 捷,李 娜.從歷史文化村鎮保護評價體系及方法研究——以中國首批歷史文化名鎮村為例[J].地理科學,2006(6):88.

[9] 陳志華.說說鄉土建筑研究[J].建筑師,2013(2):27.

[10] 吳 曉,陳 薇,王承慧.歷史文化資源評估的總體思路與案例借鑒[J].城市規劃,2012(2):96.

[11] 陳 蔚.我國建筑遺產保護理論和方法研究[D].重慶:重慶大學,2006.

[12] 周方中.鄉土建筑的現代化和現代建筑的鄉土魂——現代建筑的創構體驗[J].新建筑,1998(2):71.

[13] 穆 鈞.生土營造傳統的發掘、更新與傳承[J].建筑學報,2016(26):33-35.

[14] 李允鉌.華夏意匠[M].天津:天津大學出版社,2005.

The current conditions of vernacular architectureand the excavation of traditional construction technology★

Fu Feixia Shuai Qing Li Jiujun*

(College of Architectural Engineering, Nanchang University, Nanchang 330031, China)

The paper analyzes the values of the vernacular architecture, illustrates its architectural features from chuandou style wood frame, facade, raise and decoration by taking the vernacular architecture of Zengjia Village in Dongyuan, and explores the establishment techniques for the vernacular architecture, so it provides some reference for the current architectural design.

vernacular building, traditional culture, establishment technique, decoration art

1009-6825(2017)08-0003-03

2017-01-07★:2016年南昌大學創新學分科研訓練項目,國家自然科學基金資助項目(項目批準號:51608248)

付飛霞(1998- ),女,在讀本科生; 帥 清(1996- ),女,在讀本科生

李久君(1982- ),男,校聘副教授

TU201

A