試析如何營造具有歸屬感的生態居住區景觀

趙 娜 張 慶

(北京清潤國際建筑設計研究有限公司,北京 100176)

?

試析如何營造具有歸屬感的生態居住區景觀

趙 娜 張 慶

(北京清潤國際建筑設計研究有限公司,北京 100176)

結合居住區景觀設計的現狀,從利用基質條件、構建動線網絡、創造多樣性園林空間、建立雨水循環系統、塑造可識別景觀五方面,闡述了居住區景觀設計的優化措施,從而營造出具有歸屬感的居住區景觀。

居住區,景觀設計,園林空間,水循環系統

近年來,隨著生態、環保、綠色、低碳這些詞的深入人心,居住區景觀也打起了生態牌,似乎有了水景以及多層的植物配置就可以稱之為生態居住環境了。但這些不過是宣傳的噱頭,在居住區環境中,本身就很難形成完整的生態體系,只能通過景觀及生態設計手法,盡量使人與自然達到和諧統一,創造出生態宜居的園林環境。

居住區景觀設計中普遍存在的另一個問題就是缺乏歸屬感的可識別景觀,盲目模仿國外的景觀設計或是復制國內主流高端地產作品,都會使其丟失自身的特質,成為千篇一律的無趣景觀。真正生態宜居的居住區景觀,應該是尊重原有基質環境、具有復合功能、環境優美,能讓人與自然和諧相處、親密接觸的戶外空間,同時能夠繼承場所的歷史文脈與文化內涵,是能使人產生歸屬感的本土化景觀。

1 因地制宜,有效合理利用基質條件

優秀的居住區景觀設計首先應該是最大限度的利用原有場地條件,進行最小的干預,而達到最好的效果。也就是要因地制宜地對基質進行有效合理的設計,充分利用不同場地的異質性,創造出變化多樣的景觀空間。

1.1 最大限度保留原有生態系統

自然生態系統往往比人工生態系統更加穩定和生態,所以應該盡可能的保留當地的一些鄉土植物和自然景觀,并且最大程度的保護原有的生態系統,使其保持自我恢復和再生能力,才能使得居住區景觀具有一定的生態作用。

1.2 巧妙利用地形,形成特色景觀

無論是坡地還是凹地,都不宜一律鏟平或填平,應針對其特點加以利用,創造出功能各異、富于變化的異質空間,同時節約搬運大量土方的高額費用。坡地可以結合生態建筑設計,充分利用地形的特點,創造出獨具特色的個性建筑。也可以將其變成一個露天廣場或舞臺,提供小區的居民平時休閑、聚會使用。凹地可以就勢設計水池、下凹式綠地,成為雨水回收、滲透的生態景觀。

1.3 保留基質特質,對材料進行再創造

對有特色的景觀可以進行保留,延續基質的場所精神,通過景觀的二次設計,成為具有代表性的景觀形象。利用一些特有材料,在景觀設計中進行再利用,成為具有標志性的特色景觀。

2 構建多種形態與尺度的動線網絡

要想形成生態宜居的景觀環境,居住區的步行系統、車行流線、水系走向、魚和野生動物的活動動線都應合理規劃,根據生態需要、功能需求、景觀效果營造的要求進行分隔及局部重疊、交叉,形成系統的動線網絡。

2.1 采用合理的尺度與形式

針對不同主體,應采用的不同形式與尺度。車行景觀與人行景觀進行差別化設計,其尺度與形式必然不同。車行動線景觀強調韻律與變化,形式宜整不宜碎;人行動線景觀強調細節與質感,可采用多樣而靈活的景觀形式,以及親切宜人的尺度。其他景觀造景要素的尺度與形式,根據不同的景觀主題與功能分別設置,如水系動線設計中,溪流可采用親切的小尺度,生態的自然駁岸。

2.2 巧妙設置不同動線的分隔、重疊與交叉

在生態居住區規劃中,應該強調水的循環和利用,水系往往也是居住區的重要景觀,水系與人行系統的重疊、交叉,可營造出豐富的景觀效果,對于需要進行生態保護的區域,則應與人行動線分隔。

2.3 構建安全通道

動物的安全通道、適宜步行的交通,都是生態居住區應該建立的安全動線網絡。車輛進入小區盡快進入地下車庫,是比較有效的分流方法,若無法做到車輛全部入庫,則要規劃好車行交通動線,充分保證行人和動物的安全性。

3 創造類型多樣、功能復合的園林空間

3.1 創造多樣的空間類型

在居住區環境中,應為不同的使用人群設計不同類型的園林空間,如適宜小型聚會、歡慶活動的開放廣場、露天劇場、林蔭樹陣;適宜讀書、冥想的林間小筑、溪邊景石;適宜健身休閑的運動空間、慢跑小徑;適宜老人、孩子活動的健身、游戲空間,適宜放松身心、親近自然的林中花徑、水中汀步、溪邊棧道等。

3.2 注重空間的功能復合

很多居住區的戶外空間往往并不是特別充足,在這種不利條件下,適宜設計功能復合型的園林空間,也就是強調多種用途的空間或混合用途的建構筑物。例如開敞草坪可以在作為觀賞空間外,可疊加其他功能諸如雨水收集、戶外活動;溪流水系可形成景觀軸,結合步行系統,形成變化的景觀序列;下沉空間可形成集會、觀演、交流場所,同時作為雨水收集、展示、教育空間;景觀廊架在作為休息場所的前提下,設計可遮雨、集雨的頂棚,形成雨中回家的安全廊道。

3.3 營造安全、舒適的運動空間

現在的人們越來越注重健康、養生,居住區環境中應具有能滿足多種活動類型的運動空間,針對不同的運動人群,設計不同運動類型的活動空間以及活動項目。如適宜老人使用的低強度運動器械廣場、適宜大眾的慢跑步道、適宜兒童輪滑、騎行運動的小型廣場和跑道。這些運動空間設計必須強調安全性和舒適性,要選擇安全的材料及器械、設計充足的夜間照明、活動區周圍的植物配置要有視線通透性,并設置相應的休息設施、直飲水器等。

4 建立雨水循環系統來維護景觀體系

在大力提倡發展海綿城市的前提下,居住區景觀設計應建立完善的雨水收集系統,并在景觀的日常維護當中,利用雨水循環來維護景觀體系。將屋頂、道路、廣場、綠地的雨水進行收集,通過凈化處理,來進行灌溉和水景的營造,使雨水可以充分循環,有利于生態環境的保護和水能源的節約,同時避免出現暴雨雨水排泄不暢造成的種種安全隱患。

5 塑造可識別性景觀,形成社區歸屬感

一個能產生家園感和歸屬感的社區,才是能被其居民認知為“家”的真正生態、健康社區。對場所自身歷史文脈的挖掘并在設計中加以體現,或是通過巧妙的設計手法形成標志性景觀,都可以使居住區景觀具有強烈的可識別性,從而使居民形成社區歸屬感。

5.1 發掘歷史文脈創造個性化的可識別社區

每個基質都有自己的特質,應深入挖掘場所的歷史文脈與文化底蘊,并將其巧妙的應用到景觀設計中,繼承場所精神,使居民對其產生記憶聯想與情感共鳴,從而形成彰顯個性的可識別社區景觀。如萬科的天津水晶城,基質是原天津玻璃廠廠址,原有的植被、象征工業文化的小品、鐵軌、煙囪、水塔等,以及老舊的廠房均被巧妙的保留下來,建成了中國第一個以保留工業時代歷史遺跡為主題的大型社區生態居住區。立足于延續歷史文脈的角度,保持原有建筑、構筑的歷史風貌,并使其巧妙的融入現在的景觀中。如保留600棵大樹形成新的林下活動區;利用現代材料和形式將水塔、煙囪激活成為社區的標志性景觀,如圖1所示;將步行系統結合鐵軌,形成特色景觀,如圖2所示。這樣的保留與更新設計,使居住者對場地作為玻璃廠的工業歷史產生回憶和想象,從而形成獨具個性的可識別社區。

5.2 利用景觀特色營造具有歸屬感的社區家園

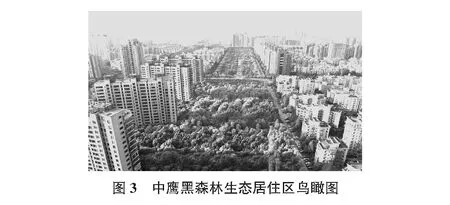

通過靈活的景觀設計手法,可以創造一個社區文化、社交與生態相融合的景觀核心,形成良好的交流、休息、運動空間,使居住在此的人們產生一種強烈的歸屬感。其形態可以是軸線性景觀大道、開敞的社區廣場、生態親人的自然水系、郁郁蔥蔥的森林景觀等。如上海中鷹黑森林小區,沒有運用復層種植形式,也沒有過度的堆砌植物,而是在社區內種植一萬余棵香樟樹,用喬木形成特色鮮明的森林景觀,如圖3所示。社區內綠化種植的70%為常綠植物,30%為落葉樹種,形成森林生態系統,不僅能起到降低噪聲和粉塵,凈化空氣的作用,還成為最具標志性的景觀形象,給居住在此的人形成強烈的歸屬感。

6 結語

在強調居住區生態性的同時,場所精神、文化底蘊、歷史文脈在居住社區的設計中同樣重要。生態宜居的居住區景觀除了應具備生態要素外,設計師應對每個社區的歷史、文化內涵進行深入挖掘與再設計,使每個居住區景觀都成為唯一的、具有強烈個性和高度可識別性的景觀,從而使居者具有強烈的歸屬感。

[1] 敬 威.社區歸屬感的營造與交往空間設計[J].藝術與設計(理論),2015(6):70-71.

[2] 高 黑,倪 琪.當代景觀設計中的生態理念與手法初探[J].華中建筑,2005,23(4):127-130.

[3] 俞孔堅,李迪華.景觀與城市的生態設計:概念與原理[J].中國園林,2001(6):165-166.

Analysis on how to creating ecological residential community landscape with the sense of belonging

Zhao Na Zhang Qing

(BeijingQingrunInternationalBuildingDesignResearchCo.,Ltd,Beijing100176,China)

Combining with residential community landscape design status, starting from five aspects of using matrix conditions, building dynamic network, creating variety garden space, establishing rainwater cycling system and shaping distinguishing landscape, the paper describes residential community landscape design optimizing measures, so as to create residential community landscape with the sense of belonging.

residential community, landscape design, park space, water-cycling system

1009-6825(2017)11-0196-03

2017-02-06

趙 娜(1983- ),女,工程師; 張 慶(1978- ),男,工程師

TU983

A

——《勢能》