茶稈竹林豐產培育技術試驗

肖華英

摘 要:通過開展茶稈竹林豐產培育技術試驗,采取劈山墾復、施肥、適度采伐及留筍養竹等措施,結果表明:茶稈竹經過技術改造后,其平均胸徑、平均高度、立竹數分別提高54.6%、39.2%、112.7%。

關鍵詞:茶稈竹林;豐產培育;技術改造

中圖分類號 S79 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2017)10-0106-02

茶稈竹(Pseudosasa amabllis)系禾本科竹亞科茶稈竹屬的竹種,地下莖復軸混生型,生長快、產量高、用途廣、周期短、見效快。其筍味獨特,略帶苦味,營養豐富,富含18種氨基酸和多種人體必需的微量元素,可加工成筍干、罐頭、即食筍以及系列產品;其竹材通直、節平、堅韌、彈性強,可供編織、家具、釣稈、滑雪杖及竹漿造紙等,較大的竹材可加工成膠合板、竹重組材、竹裝飾板等,具有較高的經濟價值。對于小徑竹豐產培育,許多的專家學者都進行了研究[1-7],而對于茶稈竹的相關豐產培育技術則研究較少[8-10]。為提高茶稈竹產量,本試驗采取綜合營林措施,取得了明顯成效。

1 試驗地概況

試驗地設于永安市羅坊鄉橋頭村集中連片的茶稈竹,面積21.6hm2,試驗地交通方便,地勢較開闊,土壤肥沃,較疏松,土層較深厚。海拔為330~450m,坡度25~30°,土壤為山地紅壤。該林分起源為野生,后來有人為經營管理,但長期采取掠奪式粗放經營,竹子嚴重退化,致使茶稈竹林的平均胸徑及平均高度普遍較小。試驗前病、老、劣竹較多,林分外貌參差不齊、分布不均、郁閉度較小。

2 試驗研究方法

2.1 試驗設計 在試驗地內連續實施3a的營林措施改造,時間為2014—2016年。

2.1.1 劈山墾復 每年7月進行1次的劈山和全面的深翻墾復。劈山要清除雜灌;墾復深度20~30cm,改善土壤結構,揀去土中的石頭、挖去樹頭、草頭、老鞭,釋放土壤空間,為茶稈竹的生長發育提供良好的地下生長空間。

2.1.2 施肥 每年5—6月初施肥一次。肥料選擇竹林專用肥(復合肥),每次1500~2250kg/hm2,采用溝施并加土覆蓋。

2.1.3 留筍養竹和密度動態調控 在未達到預定保留密度之前,原則上不挖筍,只挖退筍;立竹度達到15000株/hm2后,保留發育正常、分布均勻、健康較大的筍體5000個/hm2左右,多余的進行疏筍。

2.1.4 適度采伐 在竹林密度達到15000株/hm2以后,按照“四砍四留”(砍小留大、砍密留稀、砍老留壯、砍劣留優)的原則,實現1a生、2a生、3a生竹各占1/3。采伐時間為每年9月。

2.2 調查分析 試驗地內設置6塊標準地(20m×20m)。于試驗前的2013年12月對標準地內竹林生長狀況進行調查,統計立竹數、胸徑、竹高、竹齡,并根據標準地立竹數推算每hm2立竹數。2016年12月重復調查一次。

3 結果與分析

3.1 試驗措施對竹林立竹數、胸徑及高度的影響 從表1可見,經過改造后,荼稈竹的平均胸徑及平均高度明顯提高,平均胸徑增長1.14cm,平均高度增長1.16m,效果較好。2016年荼稈竹平均胸徑3.23cm,比改造前平均胸徑增大1.14cm,提高54.6%。采取茶稈竹豐產培育技術對竹林平均胸徑影響顯著。平均胸徑是竹林生產力的重要表征值,它是立地條件、竹林群體結構和經營管理水平的綜合反映。2016年荼稈竹平均高度4.12m,比改造前平均竹高增大1.16m,提高39.2%。反映了豐產培育技術顯著影響了平均竹高的生長。平均竹高對竹林生產力的影響雖然不及平均胸徑、立竹數,但對竹材的利用,改善竹林分結構,提高竹林分的生態效益有十分重要的意義。立竹數是衡量竹林生產力水平的另一個重要指標,對提高產量,制定合理的經營措施有重要作用和指導意義。由于采取了合理的留筍養竹、采伐調控以及提高集約程度的技術措施,豐產示范林2016年的立竹數達到15333株/hm2,與2016年改造前立竹數相比,增加8125株/hm2,提高112.7%,需要指出的是:立竹數在2015年已達到預定15000株/hm2的目標,為動態調控立竹密度打下了基礎。2016年立竹數人為控制在15000株/hm2,其目的在于提高林分的產量和質量。

3.2 竹林結構 茶稈竹經營效果還反映在竹林結構上,合理的竹林結構能夠充分有效地利用太陽能和水肥條件,提高竹林產出效率。從表2可以看出,實施后的竹齡結構趨于合理,據2016年調查,現有竹林中一年生竹占35.0%,二年生竹約占34.1%,三年生竹占30.9%。顯然,經調整后竹齡結構比較合理,有利于提高竹林的產量和質量。

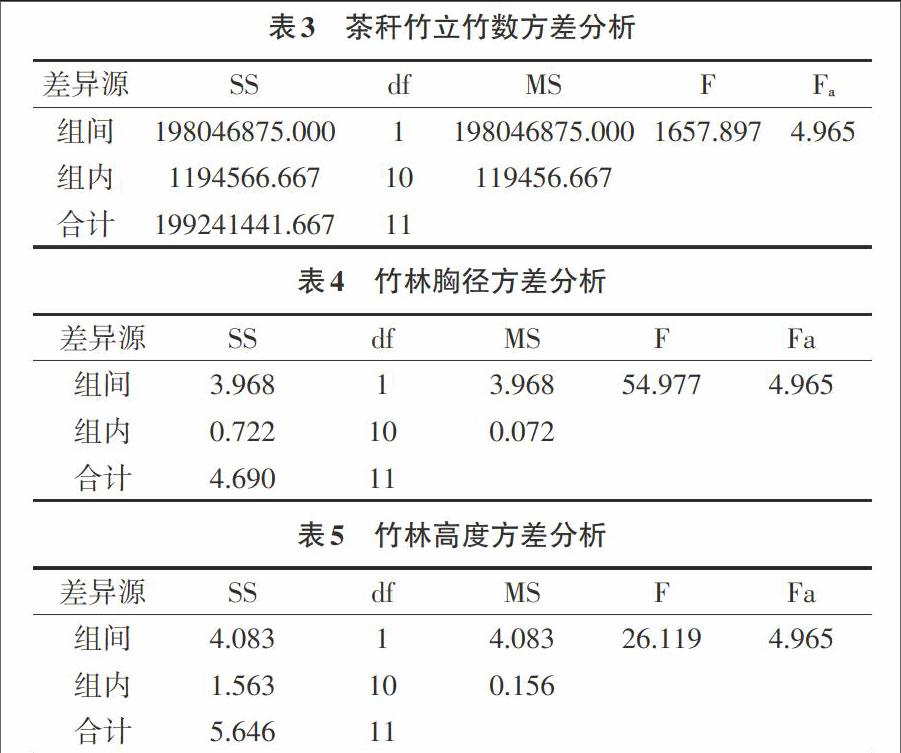

3.3 方差分析 從表3~5可以看出,當a=0.05時,F均大于Fa。這表明無論是立竹數,還是胸徑或高度,實施豐產培育技術對竹林均有顯著性影響,可以將該措施運用于生產實踐中。

4 結論與討論

(1)采取豐產培育的有效技術措施進行改造后,野生茶稈竹林可以改造成豐產竹林。改造后立竹數15333 株/hm2,平均胸徑3.23cm,平均竹高4.12m,竹林生長狀況良好,竹林結構較理想。與實施前相比平均胸徑、平均竹高、立竹數均有大幅度提高,取得了很大成效。

(2)茶稈竹林經豐產培育后,已形成了實用性較強的系列配套技術,并且取得了顯著成效,在竹林培育生產中可以推廣應用。茶稈竹林改造周期短、效益好,是增加林農收入和豐富城市營養食品的“短平快”項目,可以在更大的適宜區域,進一步推廣應用。

(3)經過采取豐產培育后,胸徑、竹高方面雖有明顯增強,但各樣地之間存在著較大差異。例如,樣地中平均胸徑最高為3.6cm,而最低為3.0cm,相差20%;尤其是竹高差異更為明顯,最高的為樣地Ⅱ,平均高達4.8m,而最低的樣地Ⅴ僅為3.6m,相差33%。這種差異也說明了豐產培育還有潛力,有繼續實施的必要。

(4)本次試驗未考慮投資成本,而投入與收益密切相關,因此如何以較小的投入獲得更高收益方面有待今后進一步研究。同時長期使用化肥也容易引發土壤養分單一,從長遠來看,會對荼稈竹產生不良影響,因此如何做到合理施肥,也有待今后深入研究。

參考文獻

[1]徐田,陳劍,畢瑋.小葉龍竹豐產栽培技術[J].世界竹藤通訊,2013,11(5):14-17.

[2]徐仁茂.麻綠竹園的改造與管理[J].福建農業科技,2011(1):51.

[3]鄭運禧.綠竹栽培技術[J].福建農業科技,2009(6):38.

[4]付建生,董文淵,韓梅,等.不同撫育措施對撐綠竹筍、幼竹生長的影響[J].福建林業科技,2008,35(3):89-91.

[5]徐平,周紀剛,舒夏竺,等.粉單竹豐產栽培技術研究[J].廣東林業科技,2007,23(6):32-35.

[6]鄺先松,謝再成.黃竹豐產栽培技術[J].中國林副特產,2007(2):43-44.

[7]梁春元.黃甜竹的開發利用及其栽培技術[J].福建農業科技,2006(3):37.

[8]林夏馨.荼稈竹林分立竹密度試驗[J].福建林業科技,2004,31(3):66-67,70.

[9]肖書平.天然荼稈竹不同墾復措施的效果研究[J].福建林業科技,2003,30 (3):75-78.

[10]林海青.荼稈竹林分施肥水平的研究[J].竹子研究匯刊,2002,21(4):67-69,80. (責編:張宏民)