基于《浮力》內容的七版本教材分析

蔡孝文+周新雅+周行+呂露

摘 要:本文針對各種版本的教材從“認識浮力”的引入、概念描述、探究性實驗安排等幾個方面分析《浮力》這節內容的異同和優缺點。

關鍵詞:浮力;教材;分析比較

中圖分類號:G633.7 文獻標識碼:A 文章編號:1003-6148(2017)5-0070-3

我國現行初中物理教科書有多個版本,在內容與結構上存在諸多不同之處,針對部分教師把單一教材(教科書)作為唯一教學標準常常出現教學偏差的現象,分析和比較這些教材,能為老師更好地教和學生更好地學提供相應的理論指導,各種版本的教材其實也是很好的參考書。

1 七種版本教材“認識浮力”引入的比較

1.1 七種版本教材“認識浮力”的引入

人教版、蘇科版、滬科版、教科版、上教版都是向學生展示圖片或進行實驗來介紹浮力,并在此基礎上給出浮力的定義;滬粵版和北師大版則是向學生演示實驗或讓學生自己動手做實驗,通過實驗現象,讓學生認識浮力,并總結出浮力的定義。如表1所示:

物理學是一門以實驗為基礎的學科,物理學的基本規律大都是在實驗的基礎上歸納總結出來的。通過演示實驗可以更好地激發學生學習物理的興趣,使其積極主動地投入到學習中,某些物理概念比較抽象,學生不好理解,讓學生動手自己做實驗,親歷物理知識的生成過程,有利于加深學生對物理概念的理解。因此,通過表1的比較可以看出,滬粵版和北師大版教材在內容結構上的安排明顯有別于其他五種版本,足見其的一番良苦用心。

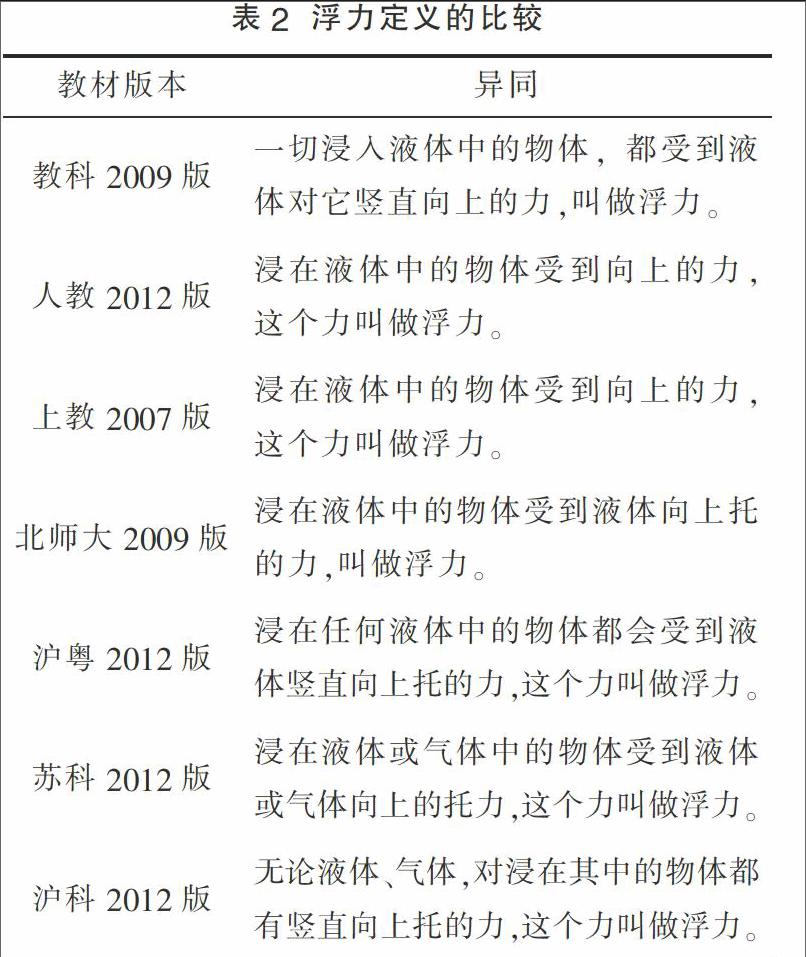

1.2 七種版本教材“浮力”概念的描述

七種版本教材“浮力”的定義不盡相同,主要差異在于浮力的方向和物體處于何種物質中的描述,如表2所示。

從上述的表格中不難看出,不同版本的教材描述浮力的定義有些許差異。我們應該教給學生一個怎樣的“浮力”定義,是一個不可回避的問題,可以從以下幾個方面進行考慮:

(1)浮力產生的原因:浮力是由于流體對物體向上和向下的壓力差所產生的。因為上下表面的壓力差與物體上下表面形成的壓強差有關,液體和氣體統稱為流體,所以浮力與液體壓強和大氣壓強有關。

(2)浮力的方向與什么因素有關:在地球上,由于液體、氣體對物體表面的壓力都源自于自身的重力,所以浮力的方向與重力方向有關。物體浸在液體或氣體中,前后、左右受力平衡,因此浮力的方向是豎直向上的。

(3)在對浮力教學的過程中是否要提及氣體的浮力,課程標準中提到:通過實驗探究了解液體壓強與哪些因素有關。知道大氣壓強及其與人類生活的關系。了解流體的壓強與流速的關系及其在生活中的應用。

從上述表格中可以看到大部分教材只針對液體的浮力,不涉及氣體的浮力。這樣不利于學生對浮力概念的正確認識,也不利于后面的教學,達不到課程標準中的要求。從“浮力”定義的描述用詞“一切”與“無論”、“浸在”與“浸入”、“托”的使用上看,值得老師們思考和準確拿捏。

1.3 七種版本教材“探究空氣浮力”實驗的描述

滬科版教材上有演示探究氣體浮力的實驗,并會讓同學深入探究,通過實驗現象總結浮力的概念,如表3所示。

通過讓學生自己動手探究氣體的浮力,可以讓學生更加準確、全面地理解浮力的概念。

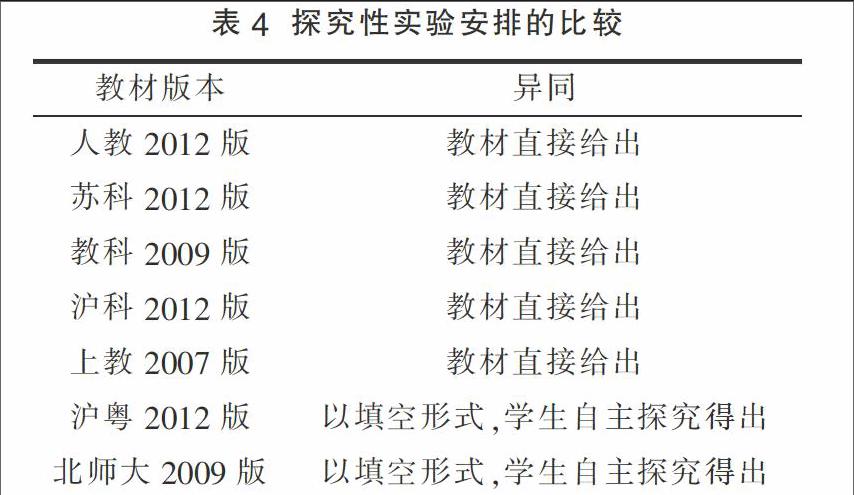

1.4 七種版本教材“探究性實驗”的安排

七種版本教材都有安排探究性實驗,但在細節上有所差別。例如:“探究浮力大小與哪些因素有關”,北師大版和滬粵版是提出猜想—設計實驗—進行實驗—記錄實驗現象(書上有詳細的步驟,并設有填空)—歸納總結(設有填空)。其他版本都是提出猜想—設計實驗—進行實驗—記錄實驗現象(省略)—歸納總結(直接給出一段完整的句子)。具體內容如表4所示。

初中物理除了讓學生掌握物理基礎知識還注重培養學生的科學探究能力。在對問題的探究過程中,學生應積極參與、動腦筋思考、動手操作、了解和掌握實驗的全過程、加深對知識的理解。北師大版和滬粵版在培養學生的科學探究能力方面有了不一樣的呈現方式和突出要求。

2 七種版本初中物理教材比較研究的啟示與思考

2.1 初中物理概念教學也應嚴謹

在初中物理概念教學過程中,我們給學生的定義即使是階段性的,也必須是去偽存真,不能讓學生在潛意識中形成偏離發展方向的、錯誤的認識[1]。如果教師在教學中處理不當,學生容易將概念定位成浮力由液體產生,而忽略了實質,浮力是由壓強差造成,不利于后面階段的教學。這樣的描寫可能使初中學生在潛意識中對浮力概念的構建“偏離正道”,因此初中物理概念必須具有嚴謹性。

2.2 注重呈現物理知識的重演過程

教師不是簡單地把物理知識呈現給學生,而是要帶領同學們經歷一個由“潛在”到“存在”的重演知識的發生過程。教師要鼓勵學生自己概括、推理、證明,培養他們分析問題和討論問題的能力。在科學理論發展的過程中恰恰存在著學生必須要感受和體驗的緘默知識。

2.3 創造性地“用活”各版本教材

部分教師常常把單一教材(教科書)作為教學標準,極易出現教學偏差,物理教師特別是初級物理教師需要廣泛收集教材資源,多分析各版本教材。從課標和學生認知規律出發,深入分析教材資源,了解編者的編寫意圖,根據學生的實際情況對教材進行取舍、擴充、重組,創造性地“用活”新教材,真正做到用教材教[2],用一個嶄新的思路去整合教材。

參考文獻:

[1]朱柏樹.三種版本初中物理教材“速度”概念的比較及教學策略[J].教學與管理,2016(1):71-73.

[2]鄒芳,周新雅,呂露,朱玲慧.基于“重力”內容的各版本教材分析[J].中學物理教學參考,2016,45(8):2-3.

(欄目編輯 鄧 磊)

物理教學探討2017年5期