蘇州“十三五”都市型現代農業發展路徑選擇研究*

馬國勝 袁衛民/蘇州農業職業技術學院

蘇州“十三五”都市型現代農業發展路徑選擇研究*

馬國勝 袁衛民/蘇州農業職業技術學院

江蘇省蘇州市人多、地少、水面大。目前蘇州全市土地面積8488.42平方公里(含水域面積),農作物總播種面積為379.53萬畝,現有耕地面積由1980年的561.44萬畝銳減到2015年的312.13萬畝。預計到2020年,蘇州基本農田面積將進一步縮減為308萬畝。蘇州未來農業的發展只有定位于都市型現代農業,借鑒資源條件相似的發達國家或地區農業發展的經驗模式,更加注重農業的生態和生活功能,保證農產品的質量安全,為都市服務,與都市融合,才能有效破解農業發展中的資源短缺、環境污染、人員不足等制約因素。

1 蘇州市都市型現代農業發展路徑選擇的原則

1.1 建設模式的選擇要注重“規模化+特色化”

蘇州都市型現代農業的發展依然要堅持“十二五”期間提出的“園區化”和“農場化”建設模式,積極探索破解制約蘇州現代農業發展的“碎片化”問題的有效路徑,跨村域、鎮域建立農業園區,農業園區與鎮政府合署辦公、合作化農場與村委會合署辦公,探索賦予農業園區和集體農場的行政級別并解決部分編制問題,繼續支持和規范適度規模的合作農場、家庭農場等農場化發展,優化“四個百萬畝”的空間布局和規模連片,建設一片規模就要形成一個特色,促進蘇州現代農業的適度規模化和特色化發展,加快適應服務現代都市的需要。

1.2 發展模式的選擇要注重“生態化+品牌化”

擁有太湖四分之三水面和最長岸線的蘇州市,現代農業的發展尤其要突出生態化發展模式。未來,蘇州現代農業發展要始終堅持生態優先戰略和品牌發展戰略,在蘇州有限的土地資源上,要更加突出農業的生態功能,有效提升農業的品牌效應,大力發展生態循環的生態種植業、農牧結合的生態畜牧業、生態健康養殖和生態休閑漁業、可持續發展的生態林業,打造農業知名品牌,大力推進農業品牌化戰略。要注重發揮農業的生態功能,積極保護耕地質量,把農業空間作為城市的綠“肺”和“腎”,作為都市的“花園”和“樂園”,主動服務于城市,服務于市民。

1.3 生產模式的選擇要注重“精致化+標準化”

精耕細作是蘇州歷史悠久的農耕文化遺留下來的優良傳統。未來蘇州農業要傳承和發揚精耕細作農業傳統,結合現代農業科技手段的運用,加大地方特色的優質農產品保護和開發力度,大力發展設施農業、精準農業、智慧農業,積極引進現代農業高新技術,編制農業生產的地方標準,建立農業標準化生產園,推進蘇州現代農業發展的生產標準化建設。要探索實施市民參與的耕地資源精細化管理模式,提高農業生產與管理的科技水平,在有限的土地上,增加單位耕地面積上的勞動產出率,切實增加農民收入。要探索城市閑置土地、樓宇屋頂、部分綠地的農業利用途徑,讓農業不僅成為服務于都市的第一產業,還要成為在空間布局上充分融入都市的新型時髦產業。

1.4 服務模式的選擇要注重“社會化+專業化”

“十二五”期間,全市已經基本構建了一個服務于現代農業的社會化服務體系。未來,蘇州要繼續推進社會化服務體系建設,進一步發揮好社會化服務體系的作用,提高社會化服務體系的專業化服務有效水平,要規范服務標準。積極支持和鼓勵科研院所、高等院校農業科技人員和廣大專業教師領銜創辦或參股社會化服務組織和企業,提高全市農業社會化服務組織的專業化服務水平。加大職業農民培育力度,注重發揮基層農技推廣站的技術指導功能,強化合作社等合作組織的專業技術服務能力,提高社會服務組織的專業化服務水平。通過技術培訓、現場會、觀摩會、研討會、考察學習等多種形式提高農業專業化服務水平。

2 蘇州市都市型現代農業發展的政策路徑

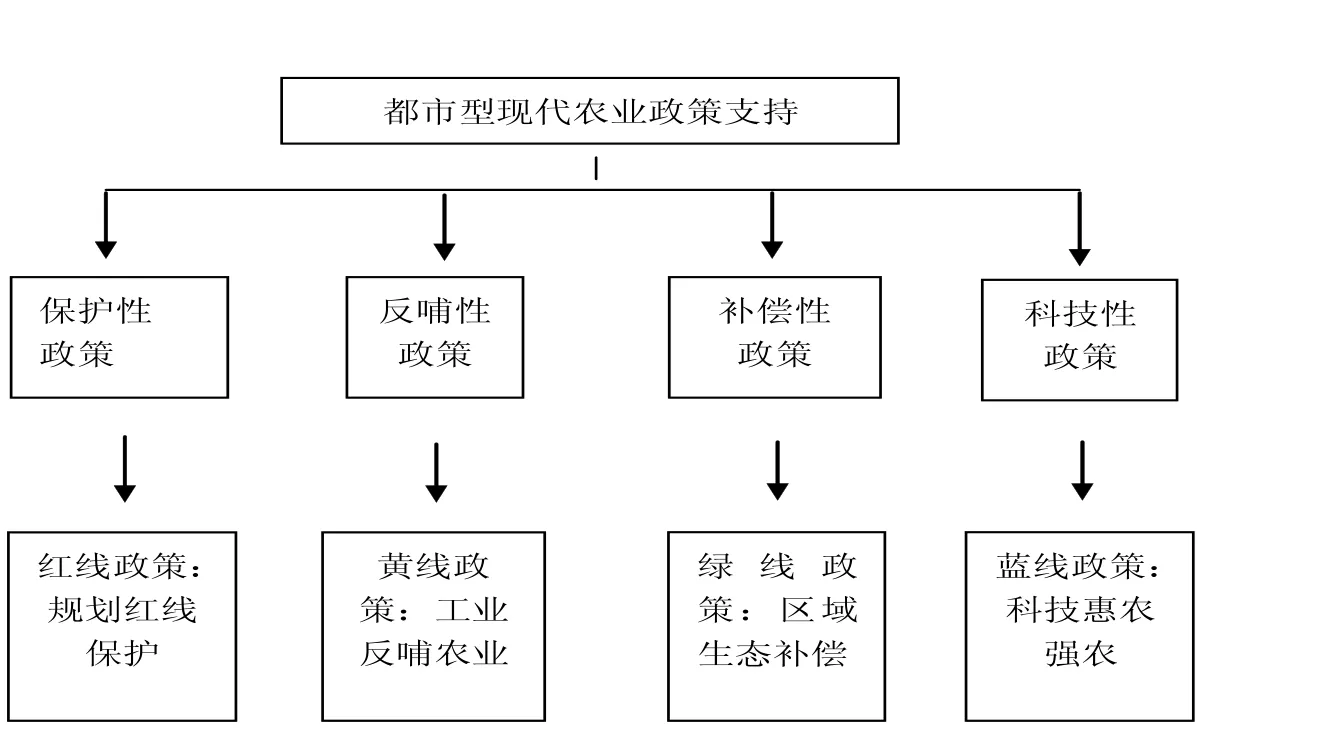

蘇州都市型現代農業的發展,離不開政策的支持。從政策層面來看,蘇州現代的發展路徑主要有保護性政策、反哺性政策、補償性政策、科技性政策(圖1)。

2.1 紅線政策:規劃紅線保護

對全市范圍內的農業用地劃定嚴格的規劃紅線,實施農業用地保護措施。對農業規劃區,實施嚴格的保護政策,禁止隨意改變、占用,如果確需占用的,所有項目必須按程序報批,并按照占用面積以新建基地形式在本行政區域內實現占補平衡。要堅持“四個百萬畝”發展戰略,把保護和發展“四個百萬畝”的政策意見上升到地方法規層面。

2.2 黃線政策:工業反哺農業

加大強農惠農支持力度,財政支出進一步向農業農村傾斜,確保農業農村的增量和總量都有提高。對全市范圍內的農業人口全部納入城鎮人口基本養老保險和失業保險。實施產權分紅政策,開展土地入股分紅、一村二樓宇集體資產分紅、合作社和村級實體分紅。采取更加積極的農民創就業政策,支持農民創業開辦農家樂、農產品網店、強化崗位技能培訓、拓寬就業渠道。

2.3 綠線政策:區域生態補償

堅持和完善生態補償政策,加大生態補償力度,完善生態補償形式,擴大生態補償范圍。生態補償金由過去的市、區兩級財政分擔轉變為全部由市級財政統籌和全額承擔模式,并根據全市GDP總量增減幅度調整生態補償金額度。

2.4 藍線政策:科技惠農強農

加強現代農業科技的引領,支持農業科技創新與農業技術推廣,鼓勵產學研聯合開展科技創新和科技攻關。建立農業科技創新聯盟,大力推進分縣(區)和重點鄉鎮的農業科技示范基地建設,探索建立農業科技服務云平臺。繼續支持并建設一批集聚科技和產業的農業園區、示范基地、科技型農業龍頭企業、科技型家庭農場。

3 蘇州市都市型現代農業發展的模式路徑

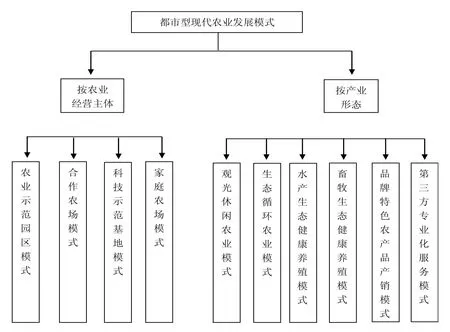

根據蘇州農業發展現狀和趨勢,按照農業經營主體和產業形態,為蘇州都市型現代農業發展提供兩大類十種可供選擇的模式路徑(圖2)。

3.1 按照農業經營主體的模式路徑

3.1.1 農業示范園區模式。農業示范園區是農業科技研發和農業科技示范的重要載體,是高新農業科技高度匯聚的場所。要探索建立跨村域、鎮域、縣域的大規模現代農業示范園區,以市場為導向,以體制創新和機制創新為動力,以對農業新技術、新品種、新設施的示范、推廣為手段,進行農業現代化建設。促進區域農業結構調整和產業升級,是現代農業發展的有效模式,也是破解制約蘇州現代農業發展的“碎片化”問題的有效路徑。該模式主要適用于千畝以上中大規模農業。

3.1.2 合作農場模式。合作農場是蘇州現代農業創新發展的融承包制和合作制優勢于一體的農村經營新模式,是土地流轉之后交給村集體經營的一種新型農業發展模式。合作農場主要由村集體經濟組織發起,農民參股實現合作經營,其成員可以是農民,也可以是從事農產品加工、營銷的企業。農民可以土地入股拿租金或以資金入股拿股金或以勞務入股拿薪金。該模式主要適用于千畝左右的中等規模農業。

3.1.3 科技示范基地模式。農業科技示范基地是省農委確定的江蘇省未來現代農業科技創新和推廣的重要載體,是現代農業科技推廣的重要模式之一。每個縣和重要鄉鎮都要建立1個300畝左右的農業科技示范基地,其主要功能在于成為農民不出縣(鄉、鎮)就能看到先進農業科技的平臺、縣(鄉、鎮)農業科技推廣人員開展農業科技工作的平臺、農科教部門農業新技術新成果轉化的平臺。該模式主要適用于符合政府科技示范基地條件的農業。

3.1.4 家庭農場模式。家庭農場是近年來現代農業發展的新模式之一,其經營主體以家庭為主,農業勞動者以家庭成員為主,農業生產方式應該是機械化生產,生產技術應該是科技化生產,區別于土地流轉集中之后依然沿用傳統農業生產方式的種田大戶。

3.2 按照產業形態的模式路徑

3.2.1 觀光休閑農業模式。觀光休閑農業是調整農業產業結構中出現的一種新型農業生產經營方式,也是現代都市農業的主要發展模式之一。在鄉村旅游逐漸成為人們消費熱點的情況下,觀光休閑農業具有很大的市場潛力。一方面,游客可以通過旅游觀光了解農民生活,享受農村的鄉土風情,還可以親自參與和體驗部分勞動過程。另一方面,農村所具有的鄉土文物、民俗古跡等多種文化資源,可供游客參觀,通過寓教于樂的形式,讓參與者更加珍惜農村的自然文化資源。該模式主要適用于具有一定旅游資源條件的農業。

3.2.2 生態循環農業模式。生態循環農業是根據生態學和經濟學原理,按照“整體、協調、循環、再生”原則,運用現代科學技術成果、現代管理手段、傳統農業有效經驗,采用生物措施、工程措施、栽培措施建立起來的,能獲得較高的生態效益、經濟效益和社會效益的現代化農業,是實現農業轉型升級的主要生產模式。注重資源循環利用,發揮農業生態功能,保護農業生態環境,提高農產品質量安全,產出無公害、綠色、有機農產品。該模式適用于任何類型的農業。

圖1 蘇州都市型現代農業發展的政策路徑

圖2 蘇州都市型現代農業發展的模式路徑

3.2.3 水產生態健康養殖模式。水產生態健康養殖是合理利用水產品與環境之間的相互關系,采用生物措施、技術措施和工程措施,達到最佳經濟效益、社全效益、環境效益的水產養殖方式,主要包括池塘循環水養殖、全封閉循環水工廠化養殖、稻魚共生養殖、魚菜共生養殖、多層次循環立體養殖等。水產生態健康養殖是漁業現代化發展的趨勢。該模式主要適用于不同規模的水產養殖業和生態休閑漁業。

3.2.4 畜牧生態健康養殖模式。畜禽生態健康養殖是轉變養殖業生產方式、促進畜牧業轉型升級、實現農業現代化的重要途徑之一,是一種生態循環型畜牧業發展方式。主要有健康養殖、農牧結合、立體種養、發酵床養殖等,最終實現養殖方式的安全化、糞便處理的無害化、廢水處理的生態化、資源利用的循環化。該模式主要適用于不同規模的畜牧和家禽養殖業。

3.2.5 品牌特色農產品產銷模式。特色發展是蘇州現代農業發展的生命線,建設一片規模就要形成一個特色。要把特色農產品的品牌化發展作為未來蘇州現代農業特色化發展的重要抓手,主動適應都市需要,促進農業特色化發展,要推進農業品牌化戰略。蘇州擁有的大閘蟹、碧螺春、洞庭枇杷、太湖三白、水八仙、湖羊、蘇太豬、優質稻米等眾多著名的特色農產品,都可以做成品牌特色農產品。該模式主要適用于擁有特色農產品資源的農業。

3.2.6 第三方專業化服務模式。現代農業發展離不開專業化社會服務。隨著農業規模化發展,社會分工越來越細,農業專業化水平越高。繼續推進社會化服務體系建設,提高社會化服務體系的專業化服務有效水平,農業生產、加工、營銷、金融全面由第三方提供專業化服務,為現代農業發展提供全程專業化社會服務。

4 蘇州市都市型現代農業發展的技術路徑

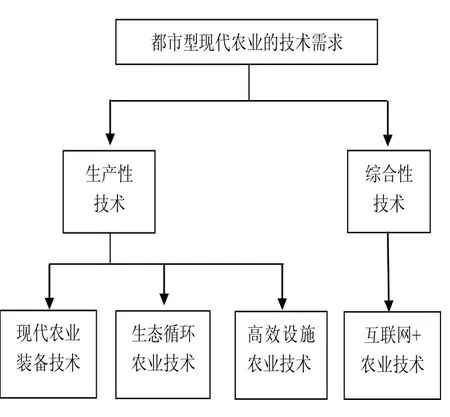

蘇州都市型現代農業發展離不開先進農業技術的支持。從蘇州農業發展趨勢對技術的需求來看,主要包括生產性技術需求和綜合性技術需求(圖3)。

4.1 現代農業裝備技術

采用現代農業裝備技術是蘇州農業現代化的重要標志。農業生產全面實現機械化,規模以上農業生產經營主體全面配備大馬力、帶有駕駛室的現代化農業機械,引進適用于溫室蔬菜、花卉、茶葉、果樹生產的小型現代化農業機械,把勞動力從繁重的農業生產中解放出來。中高端溫室設施大棚配備智能化操作和控制裝備,實現設施農業生產的機械化、自動化。開展現代化農業機械的技術研發創新。

4.2 生態循環農業技術

蘇州農業的生態功能已經成為農業的重要功能。推廣應用和研究創新農牧結合生態循環農業技術、立體種養生態循環農業技術、畜牧生態健康養殖技術、漁業循環水養殖技術、農業尾水生態攔截循環利用技術、化肥農藥減量化技術、農業廢棄物減量化資源化利用技術、畜禽糞便無害化處理資源化利用技術、農田周邊敏感水體生態緩沖帶技術、農業面源污染控制技術。發展綠色有機農產品生產技術、外來入侵生物綜合防控技術、病蟲害綠色防控技術、歐洲良好農業生產技術、測土配方施肥技術、秸稈還田技術,以及其他節水農業、節肥農業和節藥技術。開展生態循環農業相關技術研發創新。

圖3 蘇州都市型現代農業發展的技術路徑

4.3 高效設施農業技術

在農業設施化建設過程中,要加大高效設施相關的高新技術、裝備技術和保障技術的應用。推廣農業工廠化生產技術和農業智能化技術,重點開展溫室構建新材料技術、溫室節能環保技術、溫室智能化自動控制技術、農業小氣候調控技術、農業網絡信息技術、設施農業管理技術的應用和創新,引進和推廣適用于設施農業的生產機械和生產設施。開展高效設施農業相關技術研發創新。

4.4 互聯網+農業技術

把互聯網+現代農業技術運用到農業和農村,在農村全面普及互聯網,加快農業信息化基礎建設,推進農業電商和農民網店的發展。把物聯網技術運用到農業示范園區和規模化農場,通過物聯網技術建設蘇州智慧農業。

5 結語

蘇州都市型現代農業的發展,首先要選擇好政策路徑,從政策上引導和支持蘇州都市型現代農業的發展;其次要選擇好模式路徑,在充分總結和提煉當地農業發展模式的基礎上,提出可供借鑒和選擇的成功模式,從模式上為蘇州都市型現代農業的發展建立樣板;最后,還要能夠在技術路徑上做好選擇,從技術上為蘇州發展都市型現代農業提供保障。蘇州都市型現代農業的發展,若能夠堅持做到以上政策路徑、模式路徑和技術路徑,必將有利于快速、健康、可持續的發展,為蘇州率先基本實現農業現代化打下堅實的基礎。□

蘇州市“十三五”現代農業發展規劃項目資助(編號:KJJD201509),江蘇省高校“青藍工程”資助,江蘇省“333高層次人才培養工程”資助,蘇州市科協軟科學研究課題資助(SZKXKT2016-B06),蘇州市環境科學學會課題資助(2016-03),江蘇省農業三新工程項目資助(SXGC[2016]302)。