分布式電源調(diào)度管理模式中基于虛擬發(fā)電廠的研究

王瑤

摘 要:隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和電力工業(yè)技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用,電網(wǎng)能源開發(fā)和環(huán)境保護(hù)成為電力工業(yè)關(guān)注的重要問(wèn)題,分布式電源調(diào)度管理模式在電力工業(yè)中的應(yīng)用,有利于提高能源的利用率,促進(jìn)能源的節(jié)能減排,虛擬發(fā)電廠的提出為分布式電源運(yùn)行管理提供了有利的技術(shù)保障。本文對(duì)分布式電源調(diào)度管理模式和虛擬發(fā)電廠進(jìn)行了分析,對(duì)虛擬發(fā)電廠分布式電源調(diào)度管理模式進(jìn)行了研究。

關(guān)鍵詞:分布式發(fā)電;虛擬發(fā)電廠;調(diào)度管理;綠色能源

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.11.192

1 分布式電源調(diào)度管理模式研究

21世紀(jì)智能電網(wǎng)的發(fā)展方向是分布式能源的建設(shè),分布式電源調(diào)度管理模式有利于提高電力能源的利用率,在促進(jìn)能源的可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上,減少電力工業(yè)生產(chǎn)造成的污染排放。分布式電源一般容量比較小,主要分布在距離用戶近的區(qū)域,分布式電力能源的建設(shè)可以實(shí)現(xiàn)就地向用戶提供電力能源,減輕了電力能源傳輸?shù)膲毫Γ植际诫娫吹膽?yīng)用十分普遍,通過(guò)協(xié)調(diào)控制可以提高綜合電力能源的利用率。分布式電源調(diào)度管理可以在電網(wǎng)出現(xiàn)停電故障的時(shí)候,保證重要負(fù)荷的有效供電,保證電網(wǎng)主網(wǎng)供電的穩(wěn)定。分布式電源調(diào)度管理可以有效的解決偏遠(yuǎn)地區(qū)供電需求的問(wèn)題。我國(guó)的分布式電力能源的建設(shè)還是處于起步階段,我國(guó)的十二五的工作計(jì)劃已經(jīng)將分布式電力能源的建設(shè)作為電力工業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要的發(fā)展方向。分布式發(fā)電系統(tǒng)的研究和應(yīng)用,在我國(guó)大電網(wǎng)的環(huán)境下,促進(jìn)了分布式電源管理功能和集中式發(fā)電之間的協(xié)調(diào)運(yùn)作,是今后我國(guó)電力系統(tǒng)發(fā)展的一個(gè)必然的趨勢(shì)。

2 虛擬發(fā)電廠運(yùn)行特點(diǎn)分析

虛擬發(fā)電廠是我國(guó)未來(lái)電力工業(yè)的新型管理模式,對(duì)分布式能源進(jìn)行整合,實(shí)現(xiàn)分布式儲(chǔ)能和分布式發(fā)電,實(shí)現(xiàn)對(duì)分布式電力能源的統(tǒng)一管理,使分布式能源參與系統(tǒng)的調(diào)度和運(yùn)行。虛擬發(fā)電廠把分散的電源、分散的儲(chǔ)能設(shè)備和可控復(fù)合結(jié)合在一起,虛擬成一個(gè)獨(dú)立的虛擬電力系統(tǒng),在功能和控制性方面與大型的發(fā)電廠比較類似。虛擬發(fā)電廠可以對(duì)接入的分布式電源進(jìn)線統(tǒng)一管理,虛擬發(fā)電廠可以儲(chǔ)存大量的電能,與外網(wǎng)的的連接具有永久性的特點(diǎn),是一個(gè)開放性的系統(tǒng)。虛擬發(fā)電廠對(duì)內(nèi)部電網(wǎng)的管理可以使資源得到優(yōu)化的配置,虛擬發(fā)電廠的通信控制系統(tǒng)保證內(nèi)部電網(wǎng)的運(yùn)行協(xié)調(diào)互動(dòng),解決了分布式電源的內(nèi)部消耗問(wèn)題。虛擬發(fā)電廠對(duì)外網(wǎng)進(jìn)行供電,進(jìn)行雙向的能量交換,同時(shí)保證對(duì)內(nèi)部負(fù)荷進(jìn)行供電。虛擬發(fā)電廠對(duì)分布式電源的調(diào)度管理與傳統(tǒng)電源調(diào)度管理比,具有更大的調(diào)度管理空間,虛擬發(fā)電廠的分布式電源調(diào)度管理在市場(chǎng)中占有一定的優(yōu)勢(shì)。

3 虛擬發(fā)電廠分布式電源調(diào)度管理模式研究

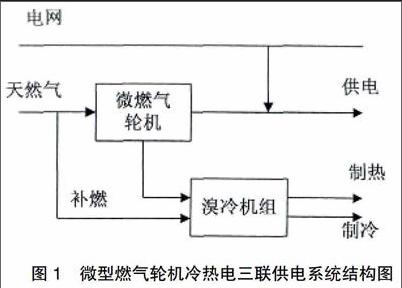

對(duì)虛擬發(fā)電廠分布式電源發(fā)電模式的研究我們通過(guò)風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電和微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電進(jìn)行研究。風(fēng)力發(fā)電與常規(guī)的能源比,是可持續(xù)利用的能源,對(duì)環(huán)境沒(méi)有污染,自然界的風(fēng)能資源是巨大的,全球的可以次序利用的風(fēng)能資源可以達(dá)到214MW。從風(fēng)能的調(diào)度性分析,風(fēng)力發(fā)電隨機(jī)性大,而且變化迅速,風(fēng)力發(fā)電的能源的調(diào)度性比較困難,風(fēng)力發(fā)電需要大量的常規(guī)發(fā)電設(shè)備和機(jī)組提供支持,地區(qū)性的差異也決定了風(fēng)力發(fā)電的差異性,所以我們對(duì)風(fēng)力發(fā)電的管理可以充分利用地區(qū)互補(bǔ)性。光伏發(fā)電是太陽(yáng)能發(fā)電中的一種,光伏發(fā)電技術(shù)比較成熟,光伏發(fā)電利用半導(dǎo)體的的光能效應(yīng),把太陽(yáng)能輻射的能量轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔埽诠夥l(fā)電系統(tǒng)中要安裝儲(chǔ)存能源的裝置。光伏發(fā)電受光照和溫度的影響很大,光能發(fā)電的隨機(jī)性強(qiáng),在短期內(nèi)光能發(fā)電變化快。微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電是通過(guò)大功率輸出的燃?xì)廨啓C(jī),把天然氣和汽油作為動(dòng)力原料,通過(guò)驅(qū)動(dòng)高速發(fā)電機(jī)進(jìn)行發(fā)電。微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電穩(wěn)定性和可靠性高,污染小,并且能源的利用率高,微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電是技術(shù)比較成熟的分布式電源,微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電通過(guò)冷熱電聯(lián)產(chǎn)運(yùn)作模式可以把能量的綜合利用率提高到85%以上。分布式冷熱電聯(lián)產(chǎn)也叫做冷熱電三聯(lián)供電系統(tǒng),是把制熱、制冷和發(fā)電結(jié)合到一起的分布式供能系統(tǒng),微型燃?xì)廨啓C(jī)冷熱電三聯(lián)供電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示,微型燃?xì)廨啓C(jī)冷熱電三聯(lián)供電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要由微燃?xì)廨啓C(jī)和溴冷機(jī)組組成,具體運(yùn)作模式是通過(guò)對(duì)天然氣的燃燒,帶動(dòng)微燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)行發(fā)電工作,燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔膺M(jìn)入余熱爐,可以為用戶提供供暖的需要,高煙氣體也可以通過(guò)溴化鋰的化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生制冷的作用。分布式式冷熱電聯(lián)產(chǎn)可以提高能源的利用率,降低污染物的排放。

4 總結(jié)

智能化和綠色能源是電力工業(yè)的發(fā)展方向,虛擬電廠分布式電源調(diào)度管理的提出,對(duì)電力工業(yè)電能開發(fā)和環(huán)境保護(hù)具有一定的研究意義,可以有效的解決分布式電源調(diào)度管理中出現(xiàn)的問(wèn)題,提高了電力工業(yè)能源的利用率,保證了電力能源的可持續(xù)發(fā)展。

參考文獻(xiàn):

[1]趙波,張雪松,洪博文.大量分布式光伏電源接入智能配電網(wǎng)后的能量滲透率研究[J],電力自動(dòng)化設(shè)備,2012(08).

[2]郭康,徐玉琴,張麗,岳建房,孫利芳.計(jì)及光伏電站隨機(jī)出力的配電網(wǎng)無(wú)功優(yōu)化[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2012(10).

[3]薛曉強(qiáng).基于改進(jìn)微分進(jìn)化算法的配電網(wǎng)分布式電源優(yōu)化規(guī)劃[D].華北電力大學(xué)(北京),2013.