遼金瓦當制作工藝的個案研究

——以吉林省出土的瓦當標本為視角

石玉兵 盧成敢

遼金瓦當制作工藝的個案研究

——以吉林省出土的瓦當標本為視角

石玉兵 盧成敢

瓦當 工藝 遼金 范制法

基于近年吉林境內遼金時期遺址出土瓦當材料,對瓦當制作流程與技術,及其與筒瓦的連接技術進行了初步考察,且作了嘗試性的分析和推測。同時,又重點針對各遺址瓦當材料中常見的同紋不同范現象,從生產來源、生產時間與使用方面作進一步的思考和剖析,并簡單討論建筑遺存中常見的不同紋飾瓦當的混雜使用問題。

中國古代建筑常見為土木結構,它們是建筑材料和精神理念凝固而成的一部飽含鮮活生命力的美學史。瓦當作為建筑材料中不可或缺的要素,具有抵擋雨水侵蝕木構、美化主體建筑的實用功能;從精神層面看,瓦當也內嵌其時國人的哲學理念、人生追求,并直接映射出生產者和使用者的民族性、區域性文化因子。

作為本文研究對象的“瓦當”,其內涵在歷史演變過程中有巨大變化。早期的古建筑術語中,瓦當(元代以前多此稱謂,明清改稱勾頭)的含義與當前考古學領域中的“檐頭筒瓦”相同,即在普通筒瓦基礎上于瓦頭位置黏合半圓形或圓形部件的綜合體。后世“收藏者改變了瓦當原本的建筑學術語含義,將筒瓦瓦頭附加的半圓形、圓形部件稱為瓦當。瓦作構件成為考古學研究對象以后,瓦當也被特指為筒瓦瓦頭的附著部件”①。本文“瓦當”特指當下約定俗成附著于瓦頭的半圓形、圓形或異形部件。

近期,吉林省考古工作者對諸多遼金遺址實施了搶救性考古發掘,出土遺物中包含信息豐富的瓦當標本。其中,德惠市攬頭窩堡遺址、舒蘭市完顏希尹家族墓地碑亭遺址、前郭縣塔虎城遺址、白城市金家遺址、白城市永平遺址、白城市城四家子遺址、磐石市八面佛遺址和乾安縣春捺缽等遺址出土的瓦當成為本文研究的基礎資料。本文的基礎性材料收集工作,受益于上述遺址所出土實物材料的近距離觀察和測量,標本約在1000件。

一、瓦當的制作

古代文獻中鮮有關于瓦當制作的專門記載,即便工藝百科全書般的《天工開物》一書,也僅是記錄了磚、板瓦和筒瓦的制作。所以,針對瓦當制作技術的探尋,更多需要依賴出土的實物材料,主要是依據材料本身、殘留痕跡的觀察和相關民族學線索,才可作最大限度的推測與復原。

瓦當制作主要分為當體、當面紋飾和邊輪等三個要素。在較早階段的戰國秦漢時期,部分瓦當的三個要素是分別制作,即先制作出當體泥餅,然后于泥餅一面范印或刻劃出當面紋飾,后制作、修整邊輪,最后將瓦當與筒瓦連接②。迄至遼金時期,瓦當制作技術已日臻成熟,并趨于簡化,即三個要素合一,在范具內直接一次成形。另外,瓦當邊輪在此階段愈來愈少,并漸趨消失。

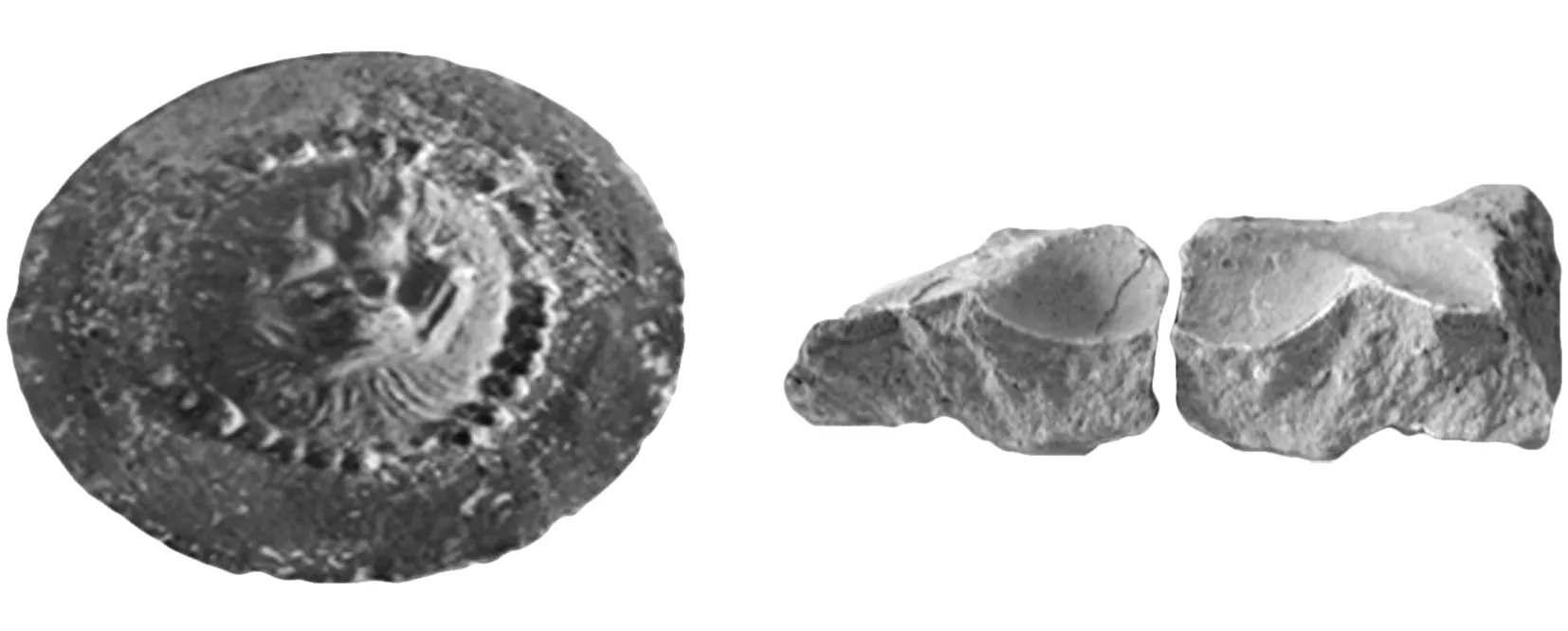

關于生產瓦當所用模具,王飛峰先生認為:“制作瓦當的主要模具可以分為瓦當模和瓦當范兩大類,三者關系可以表述如下:瓦當模是用來制作瓦當范的,瓦當范是用來制作瓦當的;瓦當模紋樣的凹凸情況與瓦當相同,瓦當范紋樣的凹凸情況與瓦當相反。按照質地來分瓦當范主要有陶質瓦當范和木質瓦當范。”③目前,雖尚未發現遼金時期瓦當制作的模具或范具等實物證據,但其毫無疑問為范制。首先,從技術角度觀察,遼金瓦當當面紋飾凸顯出強烈的程式化,當體也較為規整,這是瓦當范制的有力證據。其次,從實證角度出發,赤峰市敖漢旗白塔子鄉城址中曾采集到一件元代紀年陶質獸面瓦當范具④(圖一),呈扁圓形,范腔深約1~2厘米,與常見的瓦當厚度相近。此實物說明元代瓦當生產已采用范制法,而遼金、元代瓦當當體上保存有諸多高度相似的痕跡,故可認定遼金瓦當的生產應已采用范制法。

圖一 赤峰敖漢旗采集的元代瓦當范具

遼金瓦當的具體制作程序,大致分為以下四步:

第一,泥料的選擇與和制。

泥料主要由泥土和非泥物質構成。泥土是泥料的構成主體,具有可塑和收縮兩種自然屬性。可塑性是人類制造陶器的前提,收縮性則由水分蒸發所致。泥的收縮速率既不穩定,也不平衡。因此,為降低收縮過程中發生器物開裂、變形的風險,增加陶制品的穩定性,需在泥中添加一定比例的非泥物質,如植物莖葉、細小沙粒等⑤。在觀測瓦當標本過程中,發現以細小沙粒作為摻合料最為常見。攬頭窩堡遺址所出瓦當較為典型,其當面、當背小沙粒極為勻密,以致產生輕微反光效果。

在泥料調配完畢后,要進行加水和制。和制過程中一般使用人力、畜力,即如《天工開物》中言,“汲水滋土,人逐數牛錯趾,踏成稠泥”⑥,這種方式在當今農村地區仍為常用。此后,又有“調踐熟泥”⑦的過程——人工將和制好的泥料作進一步的拍打、揉制,使其泥性更佳。至于泥料的源出地,應與生產作坊距離較近,否則會帶來運輸不便和經濟效益降低的問題。

第二,制作泥餅(泥團)與嵌入范具。

通過全面觀察、分析前述遼金遺址所出完整瓦當當體和殘斷瓦當剖面,發現瓦當表面與剖面的泥巴均表現出明顯的一體性特點,即表面不存在續接現象,剖面沒有多次分層現象(最多存在兩層,但后附的泥層與當背修整有關,下文詳作論述)。基于上述現象,可以肯定,在范制瓦當前應先做出一個與瓦當范腔直徑大小相近的泥餅,或是一個體積與范腔容積相近的泥團,然后將泥餅或泥團整體按壓、拍打嵌入瓦當范具之中。瓦當表面和剖面所表現出的一體性特點,基本排除了以數片或數塊泥巴范制瓦當的可能。

第三,修整瓦當背部。

泥餅或泥團嵌入當范后需要繼續按壓、拍打,使其在范具內受壓成形。遼金時期瓦當當面均有不同程度的凸出現象,這需要以當背位置的泥巴填充,所以,在當背位置便會形成或大或小的凹坑。對此,生產者會依據當背處凹坑的大小,采用直接切削與切削后補泥兩種方式進行修整。

當面紋飾微凸時,采用直接切削法。因當面微凸,按壓填充后當背的對應位置形成凹坑較小,不需進行過多的修整工作,直接切削便可。例如,金家遺址出土的編號為09BJF1X∶6的乳丁紋瓦當(圖二),當面紋飾輕微凸出,制作者在直接切削后已使當背具有平整效果,故未再作進一步的修整。

圖二 金家遺址乳丁紋瓦當正面及背部的修整

圖三 金家遺址獸面紋瓦當正面及當背的修整

圖四 金家遺址獸面紋瓦當當背的修整

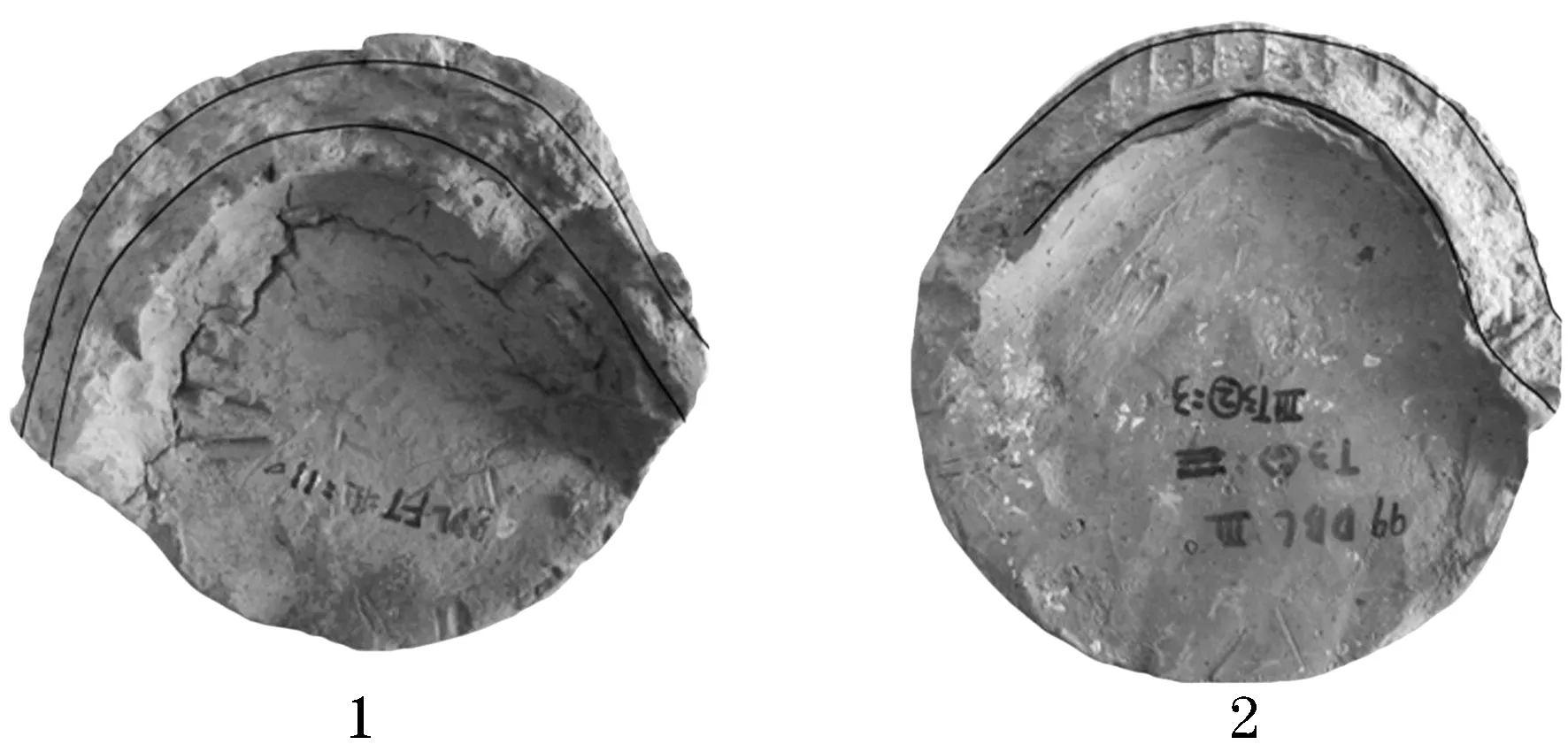

當面紋飾高凸時,直接切削法與切削后補泥法兩種方式并用。因當面紋飾高凸,甚至有高浮雕效果,故當背位置需要大力按壓填充,以致形成較深的凹坑形態,但制作者對深凹坑采取了不同的處理方法。例如,金家遺址一件殘破獸面紋瓦當,雖凹坑較深,但仍只是采取了直接切削法,不再作其他修整(圖三,按:該瓦當當面破損嚴重,圖中只得以另一件保存較好的同型瓦當代替來展示正面效果,仍用該瓦當表現當背效果)。該遺址編號為09BJT202②∶21的獸面紋瓦當,背部顯得較平整,但細觀剖面,不難發現剖面的上部位置存在分層的節理結構(分層節理在圖中以黑線標示)。可以肯定,當初制作者切削后在凹坑處填補了少許泥巴,之后又對補泥進行了簡單處理(圖四)。

第四,瓦當與范具的分離。

瓦當在經過按壓成形、背部修整以后,需要將其與范具分離。

關于分離的時間節點。慮及瓦當批量化生產的要求,以及生產效率和經濟效益的追求,則應不允許產品占用范具太長時間。但瓦當若在范具內停留時間過短,則可能會產生粘連問題,導致脫模困難,乃至變形、損壞,這又是一個必須予以考慮的客觀性技術問題。因此,最佳的分離時機可能是“待其稍干,脫模而出”⑧,即最多至半干狀態就需分離。

關于分離的技術手段。首先,觀察前述元代紀年瓦當范具的剖視圖,不難發現其腔壁具有外敞的形態。與之相通,俯視遼金瓦當當體時,側邊下斜而漸寬。這是最簡單物理常識的應用,以此保證瓦當與范具可以輕松分離。其次,推測制作者在范具腔壁表面作了相應的技術處理。例如,遼金板瓦、筒瓦的內側布紋密布,是因內模與泥片之間隔以布料;在筆者家鄉山東地區,工人使用方形木框制作土坯時,不斷以水浸泡、洗刷木框,并在木框內壁勻撒稻麥殼,力圖減小土坯與模具內壁的粘連。

二、瓦當與筒瓦的連接

觀察上述遺址所出瓦當、筒瓦和檐頭筒瓦,發現瓦當與筒瓦的連接方式只有一種——當背與筒瓦頭部直接對接。對接前,在當背邊緣和筒瓦頭部位置刻劃溝線,以求增大連接時的黏合力。對接完成后,在對接位置的內外兩側進行抹泥加固。最后,對抹泥處進行修整,使之平滑、美觀。下文著重揭示刻畫溝線、抹泥加固和抹泥修整三個問題。

1.刻畫溝線

刻畫溝線的目的是要增大瓦當與筒瓦對接時的黏合力,大多在當背邊緣刻劃,極少數在筒瓦前端刻劃。溝線的粗細、深淺程度不同,疏密不等,基于形態差異,將其分為三種。

第一種,交錯疊加形。完顏希尹家族墓地碑亭遺址出土的編號79SX2MB∶12的瓦當,當背溝線細淺,呈互相交錯、疊壓形態(圖五,1)。仔細辨識線與線之間的疊壓、打破關系,可知是經過四次刻畫而成,先后順序也可明確。

第二種,半環形。完顏希尹家族墓地碑亭遺址出土的編號79SX2MB∶25的檐頭筒瓦,當背位置仍可看到未被筒瓦完全遮蓋的半環形溝線,線條細淺,間距相近(圖五,2)。

第三種,放射形態。攬頭窩堡遺址出土的編號99DLF10∶19瓦當,當背溝線刻畫較為粗深、疏闊,長短不一。溝線大致沿當體邊緣外側刻劃,呈現放射形態(圖五,3)。

除上述于當背位置刻畫溝線外,也有極少數在筒瓦前端刻劃。2014年八面佛遺址中曾采集到一件殘破檐頭筒瓦,溝線為半圓環形,刻劃在筒瓦前端,這也是筆者在觀測中發現的唯一實例⑨。

圖五 當背溝線的三種形態1.交錯疊加形 2.半環形 3.放射形態

揆度三種刻畫形態,推測其差異根源于刻畫工具不同,且可推斷出工具類型及使用方式。刻畫前兩種溝線的工具應為類似木梳的器物,梳齒并排、間隔有序,銳尖的竹、木、骨、金屬等質地物材皆可勝任。使用時捏在手中,或直行刻畫,或劃出半環形。刻畫第三種溝線的工具是一特別簡易的竹、木、骨、金屬等質地的單體器物,如竹簽、帶尖木棍等。刻畫部位略為粗鈍,使用時捏在手中,快速由里向外劃破當背邊緣。

測量數據表明,不同遺址出土瓦當的溝線長度沒有明確的規律可循,而是帶有強烈的隨意性。但是,同一遺址、同期瓦當的溝線長度較為接近。

2.雙面抹泥加固與修整

當背與筒瓦前端對接、黏合,但形成的黏合力仍較為脆弱,需在連接處內外兩側抹泥加固。內外抹泥的厚度有所差別,外側大多較薄,內側較厚。以攬頭窩堡遺址出土的編號為98DLF7∶110(圖六,1)、99DLⅢT3②∶3兩件瓦當為例(圖六,2),其第一條黑線(自上而下,下同)之上部分為外側抹泥厚度,兩條黑線間為筒瓦原始厚度,第二條黑線之下部分為內側抹泥厚度。第一件瓦當內側抹泥厚約1厘米,外側厚約0.4厘米。第二件瓦當內側抹泥厚約0.3厘米,外側厚約0.2厘米。

圖六 瓦當內外兩側的抹泥1、2.(攬頭窩堡98DLF7∶110 99DLⅢT3②∶3)

出于觀瞻美感和實用方面的雙重考量,需要進一步修整內外側的抹泥,但所用的修整方式和形成的效果大相徑庭。內側抹泥的修整分為手指粗糙修整和工具精細修整兩類。以攬頭窩堡遺址出土編號為98DLF7∶110瓦當(圖七,1)和完顏希尹家族墓地碑亭遺址出土編號為79SX2MB∶25瓦當(圖七,2)代表,前者修整處存清晰的手指抹涂痕跡,修整后仍顯隨意、粗糙形態;后者的修整應使用了刮刀、刷子一類的工具,修整處見清晰的削平和修磨痕跡,美觀度較前為佳。

外側抹泥的修整效果易被人觀視,對瓦件自身和建筑物檐頭觀瞻美感有直接影響,故外側的抹泥修整工作均采用了刮刀、刷子一類的工具,認真刮平和修磨,修整后的整體視覺效果較內側更好。檢視完顏希尹家族墓地碑亭遺址出土編號為79SX2MB∶25(圖七,3)、79SX2MB∶33的瓦當(圖七,4)外側抹泥修整痕跡,其橫向、縱向修整的紋路清晰而連貫,表面平整,與筒瓦連接甚為自然,幾無違和感。

三、相關學術思考

圖七 瓦當抹泥的修整(1、2.內側 3、4.外側)

通過對比、分析同一遺址出土的瓦當材料,可知部分瓦當存在紋飾完全相同、當體直徑與厚度存在微小差別的現象。前述八處遺址中,完顏希尹家族墓地碑亭遺址、攬頭窩堡遺址、金家遺址、永平遺址等四處存在類似現象,下以攬頭窩堡遺址、永平遺址材料為例說明。

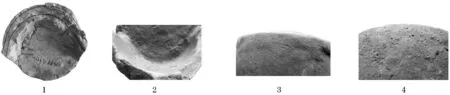

攬頭窩堡遺址出土的編號為98DLF3∶16、99DLF10∶19的兩件蓮花紋瓦當,均為泥質黃褐陶,前者直徑約14.6、厚約1.5厘米(圖八,1);后者直徑約13.9、厚約1.2厘米(圖八,2)。兩件瓦當陶質、陶色相同,當面紋飾別無二致,但直徑和厚度分別相差了0.7、0.3厘米。

永平遺址出土的編號為09BYT3③∶21、09BYT14②∶2兩件花蕾紋瓦當,均為泥質灰陶,前者發現于TJ2倒塌堆積,直徑約14.5、厚約1.4厘米(圖八,3);后者發現于TJ1倒塌堆積,直徑約12.8、厚約1.2厘米(圖八,4)。兩件瓦當陶質、陶色相同,紋飾一模一樣,但直徑和厚度分別相差1.7、0.2厘米。

上舉兩例中,瓦當紋飾相同、大小不同,尤其是直徑差異較大,這已不能用生產的不規范性作為解釋,根本原因是其屬于不同范具制造。透過數據的表象,擴展研究視野,以更為深入的視角進行探索和思考,則可于瓦當生產與使用兩個方面取得新認識。

1.生產方面

就生產方面而言,主要涉及瓦當的來源與時間問題。

關于瓦當的來源,即兩種不同的瓦當屬于同一作坊生產,還是分屬不同作坊生產,可從三個視角探尋。首先,從技術角度看,中國瓦作傳統歷史悠久,其間環環相扣,有相當嚴格的技術規范性要求。瓦當與筒瓦銜接時須有恰當的尺寸匹配,這是最為基本的技術要求,必須事先予以周密設計,否則二者大小不洽而無法銜接,必使一方為廢品。其次,從模具的耐用性考慮,一件瓦當模具可輕易生產出數件、乃至數十件相同紋飾和大小的瓦當范具,而這些范具又可以產出更多瓦當。模具、范具和瓦當之間的數量增加,是指數級的增加,并且,瓦當使用有嚴格的身份限制,瓦當使用的總量相較磚瓦來說大為減少,所以,作坊使用模具次數不會太過頻繁,范具反而會經常使用。最后,從經濟角度看,瓦當模具作為母本,其制造完全依賴人工手制,過程較為精細和繁瑣,需要一定的人力、時間投入。所以,一個作坊對同一紋飾類型的模具,在某一階段內可能只需要一件而不需重復生產多件備用。

就生產時間而言,可能暗含了一定的時間差別。正常來說,一座較高等級建筑物的造價極大,如未受突發戰爭、災害破壞,使用壽命可達幾十年,甚至超過百年。在漫長使用過程中,瓦作構件的損壞和修繕屬自然之事。在修繕時,顧及到建筑物的觀瞻美感,第一選擇應是盡力以紋飾相似者代替損壞者。但隨著時間流逝,欲尋同一模具、范具生產完全相同的瓦當則漸為困難。所以,尋求以紋飾相同、大小略有差異的瓦當進行代替,也不失為一良選。因而這種同紋不同范的瓦當,實際可能是后世模具所仿出(就目前而言,以考古學手段精準量化此種時間差無疑非常困難)。從技術角度考慮,在小范圍更換瓦件時,略小的瓦當與略小的筒瓦匹配為檐頭筒瓦,即使新更換的檐頭筒瓦與舊有的筒瓦尺寸有較小差異,但只要其蓋住最后一塊筒瓦的瓦舌部位即可,且筒瓦屋面一般會采用“捉節夾壟”的施工方法,灰泥的接縫勾抿技術也足可彌補,并不存在太大的技術難題。

圖八 遼金遺址出土的瓦當1、2.蓮花紋瓦當(攬頭窩堡98DLF3∶16 99DLF10∶19) 3、4.花蕾紋瓦當(永平09BYT3③∶21 09BYT14②:2)

綜上,基于各種因素考量,同紋不同范的瓦當應為不同作坊、先后不同時間生產。

白云翔研究員在考古遺物產地推定的相關研究中,將遺物產地研究分為傳統考古學方法(銘刻斷定法和器物比定法)、自然科學方法兩類;遺物產地分為作坊層級、聚落層級、中區域層級、大區域層級等四個不同層級⑩。其認為:“從研究的實踐來看,運用考古遺物產地推定法進行產地推定,上述第一個層級是最為理想的,但難度大;重點是第二個層級和第三個層級,即將其產地推定到具體的聚落或城鎮,以及某一范圍較小的地區。”如將以上認識運用于瓦當產地研究,則有相當大的特殊性和困難度。首先,于方法論審視,不論是傳統方法,還是自然科學方法,因歷史時期瓦當生產的普遍性、多樣化和相關信息數據庫建設的空白,以之明晰精確空間屬性的操作性極差。其次,以產地分級的目標來說,受制于考古發掘的不足和瓦當材料的天然“流動性”,僅有少數遺址所出瓦當具有明確產地信息,大多數仍處于“懸浮”待定狀態,不能達到較為理想的研究層級。當然,對于未來的瓦當研究工作,白云翔研究員所提倡的方法與目標仍然具備一定的可行性。例如,前述八面佛遺址所出瓦件,已從考古學角度確認為兩建筑臺基北側20米的磚瓦窯生產,這是以傳統考古學方法鎖定作坊層級產地的佳例,給考古工作者提供了啟迪性的實證線索。

總之,在現階段,囿于考古信息的不完整和傳統考古分析手段的限制,不得不面對難以深入剖析的困局和不令人滿意的答案。欲尋求更大的突破,不但依賴考古材料的長期積累,也須依靠研究者見微知著的把握、分析能力。同時,在可期的將來,自然科學應可提供強有力的技術支撐,采用全方位的科技手段對遺址附近區域陶土、出土的燒造成品等進行檢測,并綜合分析檢測后的量化結果,或可根本破解此難局。

2.使用方面

首先,如前所述,同一建筑使用同紋不同范瓦當暗含了一定時間差,這既有生產上的先后,也有使用上的早晚。如某個同期的建筑倒塌堆積中發現同紋不同范的瓦當,發掘者則有充分理由作此闡釋。

其次,同紋不同范瓦當也施用于不同建筑個體,此類情況較為正常和普遍。前述攬頭窩堡遺址和永平遺址材料中就有此現象,這在某種程度上可視為上述第一種情況的外延與擴大。

最后,若擴大討論范圍,可嘗試探討同一建筑使用不同紋飾瓦當的情況。金家遺址為一處金代的建筑址,依據出土遺物判斷,一號建筑(TJ1)很有可能為一座寺廟。發掘者在發掘過程中,將瓦當出土方位作了詳細記錄,并且,該遺址地層堆積較為簡單,除耕土層外,僅有一層文化層堆積,所以,可以認定一號建筑倒塌堆積大致為同一時期形成。關于瓦當的出土方位問題,嚴格來說屬于瓦當倒塌掉落后,又受到后期各種擾動影響的最終位置。但基于該遺址遺跡和堆積的保存狀況,除南側受到后期較大擾動外,其他三側瓦當倒塌掉落后的位置不存在太大的偏移,與本文的分析前提較為契合。

金家遺址一號建筑瓦當、檐頭筒瓦(僅數件,雖行文主要說明瓦當使用情況,但為不失信息的全面和客觀,須將其一并介紹)的出土方位情況具體如下:

一號建筑東側 獸面紋瓦當有09BJTJ1D∶

2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16;乳丁紋瓦當未發現。

一號建筑西側 獸面紋瓦有09BJTJ1X∶1、2、3、4、15;乳丁紋瓦當有09BJTJ1X∶6、7、8、9、10、11、13。

一號建筑南側 獸面紋瓦當未發現;乳丁紋瓦當也未發現(發掘簡報中標明南側確無瓦當出土)。

一號建筑北側 獸面紋瓦當有09 BJTJ1B∶

4、5、6、7;乳丁紋瓦當有09 BJTJ1B∶1、2、8、13。

由上可知,金家遺址一號建筑東側屋檐原應使用單一的獸面紋瓦當,西側、北側屋檐原應為獸面紋瓦當和乳丁紋瓦當混雜并用,南側因破壞嚴重而缺失。因此,可以推測部分建筑不同方位屋檐所使用的瓦當并非完全統一,甚至是同一屋檐也會使用不同種類的瓦當。目前,雖無法確切統計金家遺址一號建筑兩種瓦當的使用數量、比例以及二者使用的主次。但是,這種既存現象卻關涉瓦當原初使用方式或后期更替的問題——不同紋飾的瓦當是初始建造時混雜使用,還是后世修繕時更替所致。然而,不論是建造初期,還是后期更替形成的混雜,最終都形成建筑屋檐之上瓦當混雜使用的現象。此類現象含有較大意義,它徹底顛覆了大眾統一性審美的慣性思維,打破了以往未經實證的主觀想象秩序;于考古發掘和材料闡釋來說,更加要求前期發掘工作的縝密和科學性,也為材料的后期闡釋拓展出更多的可能性與空間。

附記:本文觀測瓦當多為吉林省文物考古研究所待發表或庫藏材料,幸得梁會麗領隊、解峰領隊慷慨允許而使用。在寫作過程中,又得馮恩學教授、王培新教授和宋玉彬教授的悉心指導。在此謹致謝忱。

注 釋:

① 宋玉彬:《曲背檐頭筒瓦研究》,《慶祝宿白先生九十華誕文集》,科學出版社2012年,第373~384頁。

② 蔡彥:《戰國到漢初磚瓦制作工藝》,吉林大學碩士學位論文,2013年。

③ 王飛峰:《吉林集安東臺子遺址研究》,《北方文物》2016年第3期。

④⑤邵國田:《赤峰敖漢旗出土元代紀年瓦當范》,《文物》1989年第7期。

⑥⑦⑧宋應星:《天工開物》,上海古籍出版社2011年,第190頁;第187頁;第187頁。

⑨ 為吉林省文物考古研究所內部資料。

〔責任編輯、校對 田索菲〕

石玉兵,男,1990年生,吉林大學邊疆考古研究中心碩士研究生;盧成敢,男,1986年生,吉林大學邊疆考古研究中心博士研究生,郵編130012。

K871.44 K876.3

A

1001-0483(2017)02-0046-07

此項研究系2015年度教育部人文社會科學重點研究基地重大項目“攬頭窩堡金代遺存研究——1998—1999年度考古發掘報告”的階段性成果(項目號15JJD780003)。