遼代五等爵考論

郭 威 李忠芝

遼代五等爵考論

郭 威 李忠芝

遼代爵制 五等爵 爵級 封號 封授

遼代五等爵的封授不少,爵級與唐代相同,為七級,只是爵名稍異于唐。五等爵封號的確定也深受唐制影響,國公爵給予國號;其他等級基本是以各自姓氏郡望得名。此外,遼代五等爵封授與政治發(fā)展形勢相適應,可分為早、中、晚三個發(fā)展階段,各有不同的發(fā)展特點。

五等爵制是我國古代政治制度中的一項重要內(nèi)容,源自先秦。秦漢時爵制變更,五等爵銷聲匿跡,到魏晉時又重現(xiàn)于世。此后諸朝爵制雖時有變更,但五等爵始終是封爵制度的主體內(nèi)容。五等爵表現(xiàn)為公、侯、伯、子、男的爵級順序,但并不限于這五個爵級。唐代五等爵分為國公、郡公、縣公、縣侯、縣伯、縣子、縣男七等①。遼朝五等爵制與唐制基本相似,但又稍有區(qū)別。學界對遼代五等爵的爵稱、爵級已有一定研究,唐統(tǒng)天、王曾瑜等先生都曾論及,但失于簡略。本文通過對傳世文獻、出土碑刻等材料的梳理和考證,力求較為系統(tǒng)地揭示遼代五等爵制基本內(nèi)容,所論如有不當之處,尚乞學界專家斧正。

一、爵稱與爵級

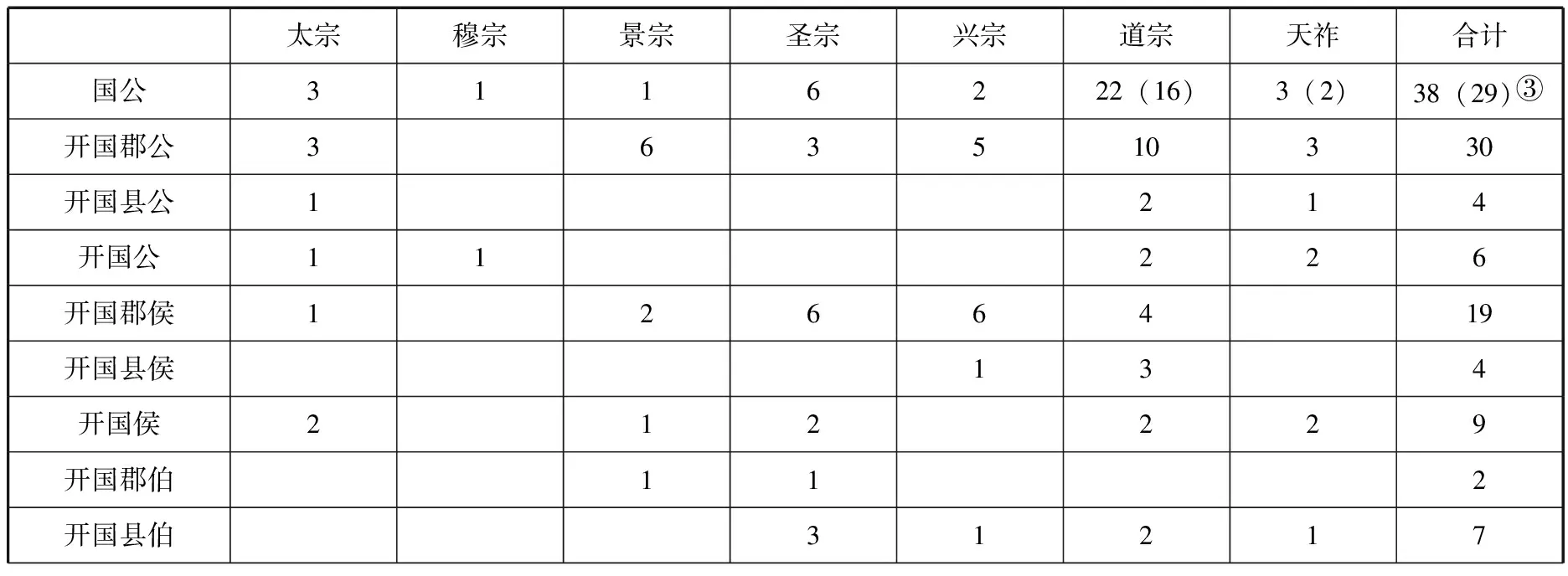

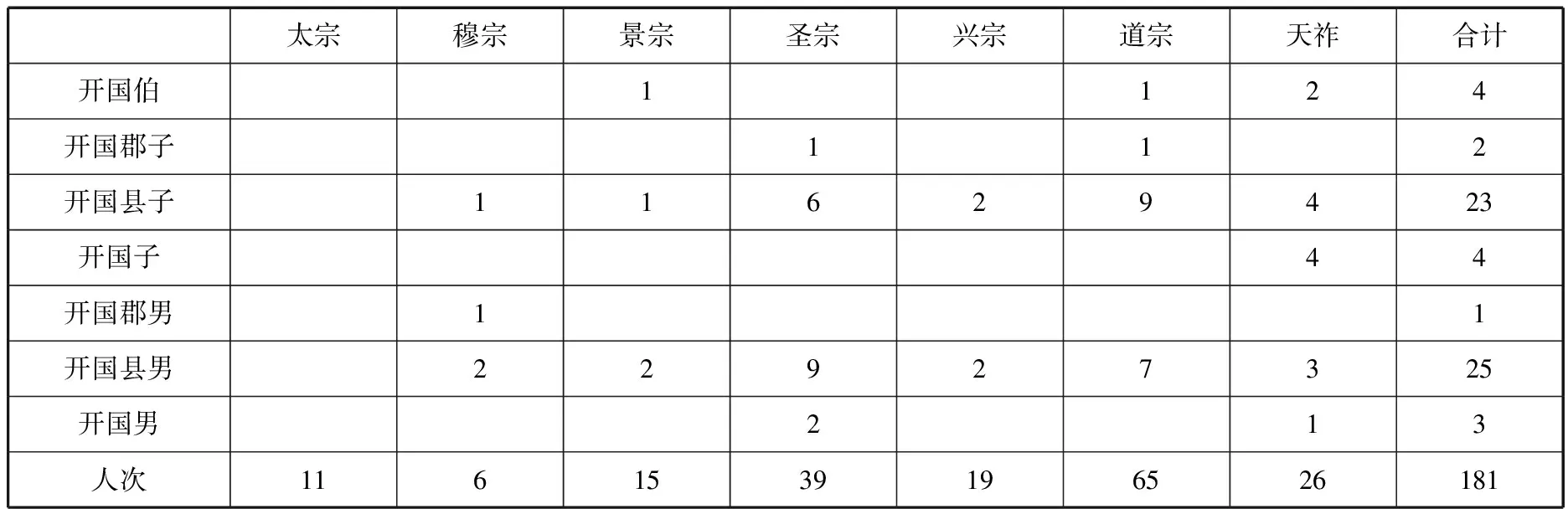

作為遼制研究的最基本史料,《遼史·百官志》對遼代五等爵制語焉不詳。紀、傳多見有對文武官員“爵賞有差”、“文武官各進爵一級”②之類記載,表明遼朝各級官僚享有爵位封授、進封的待遇,并且這些爵位是有著不同級別的。在墓志碑刻等材料中有關五等爵的記載較傳世文獻更為豐富,現(xiàn)結合二者將遼代五等爵封授情況整理列表如下:

表一 遼代五等爵級封授統(tǒng)計表

續(xù)表一 遼代五等爵級封授統(tǒng)計表

注:據(jù)《遼史》《契丹國志》《遼代石刻文編》《遼代石刻文續(xù)編》《內(nèi)蒙古遼代石刻文研究》《遼上京地區(qū)出土的遼代碑刻匯輯》《遼寧碑志》等資料所載五等爵封授事例綜合考訂而成。表中括號外是人次,括號內(nèi)是人數(shù)。

據(jù)上表可知,遼代五等爵有國公、開國郡公、開國縣公、開國公、開國郡侯、開國縣侯、開國侯、開國郡伯、開國縣伯、開國伯、開國郡子、開國縣子、開國子、開國郡男、開國縣男、開國男等16個爵稱,這些爵稱間有著怎樣的等級關系是首先要解決的問題。

在討論五等爵爵級之前,需要厘清的一個問題是不帶郡、縣的開國公、開國侯、開國伯、開國子、開國男是否為單獨的爵級。據(jù)《韓德威墓志》,韓德威在景宗時“授宣徽北院使、彰武軍節(jié)度使、檢校太尉,進封開國伯,增食邑,賜功臣四字。未期,封開國侯,增食邑,賜功臣兩字……乾亨元年,加檢校太師,進封開國公,增食邑”。他從開國伯升爵至開國侯再到開國公,皆未帶郡、縣字樣,然而墓志開頭其結銜為“故推誠忠亮竭節(jié)功臣、西南面五押招討大將軍、開府儀同三司、檢校太師、同政事門下平章事、上柱國、昌黎郡開國公”④,可知“進封開國公”即進封為昌黎郡開國公,“開國公”是“開國郡公”的略稱。據(jù)之推測,韓德威的開國伯和開國侯爵也應有郡、縣之號。爵稱略寫并非僅見于韓德威墓志,又如《馮從順墓志》,正文中有“爵自男,至開國侯。封至一千戶,實封一百戶”,文前結銜記為“大契丹國故上京戶部使、歸義軍節(jié)度管內(nèi)觀察處置等使、金紫崇祿大夫、檢校太尉、使持節(jié)沙州諸軍事、沙州刺史、兼御史大夫、上柱國、信都郡開國侯、食邑一千戶、食實封一百戶馮公”⑤,亦是將“信都郡開國侯”略寫為“開國侯”。再如《孟初墓志》,正文中記孟初在天祚乾統(tǒng)十年(1110年)“改授知制誥,加□諫議大夫,進封開國公”,天慶二年(1112年)孟初撰《蕭義墓志》時具名爵位為“平昌縣開國公、食邑一千戶、食實封壹佰戶”,可知《孟初墓志》中“進封開國公”也是省略“平昌縣”三字⑥。此外,王澤撰寫其夫人李氏墓志,自述為“夫大中大夫、行給事中、知涿州軍州事、兼管內(nèi)巡檢安撫屯田勸農(nóng)等使、上柱國、開國侯、賜紫金魚袋王澤”,王澤本人墓志則記為“故奉陵軍節(jié)度,懷州管內(nèi)觀察處置等使、金紫崇祿大夫、檢校太尉、使持節(jié)懷州諸軍事、懷州刺史、兼御史大夫、上柱國、瑯琊郡開國侯,食邑二千戶、食實封貳佰戶王公”⑦,可知前者書作“開國侯”應是略去了“瑯琊郡”字樣。據(jù)此我們可以認為:不帶郡、縣名的開國公、開國侯、開國伯、開國子、開國男應是記載失詳,略去了具體的郡、縣名,而不是獨立的爵稱、爵級,那么,見于記載的遼代五等爵爵稱應為11個。

接下來的問題是這11個爵稱可分為多少個等級。唐統(tǒng)天認為遼代五等爵完全引用唐制,分為國公、開國郡公、開國縣公、開國縣侯、開國縣伯、開國縣子、開國縣男七等封爵,對于其他4個封爵等級即開國郡候、開國郡伯、開國郡子、開國郡男,他從相應的食邑戶數(shù)對比出發(fā),認為是比同于唐制之開國縣侯、開國縣伯、開國縣子、開國縣男等級,并非是多出的幾個封爵等級,即認為遼代五等爵分7個等級⑧。都興智也持這種觀點⑨。王曾瑜認為開國郡侯、開國郡伯、開國郡子、開國郡男都是單獨的封爵等級,五等爵有11級⑩。我們贊同唐、都兩位先生的“七級說”,但具體的等級與唐制略有不同,論列如下。

首先,國公爵在遼朝五等爵中地位最尊,帶有明確國號,而郡公、縣公和侯、伯、子、男爵相似,帶有“開國”字樣,國公爵作為單獨且最高的五等爵的爵級是無疑問的。

其次,和唐制一致,開國郡公、開國縣公是兩個爵級,曾獲封開國縣公的蕭阿魯帶和孟初都有晉爵開國郡公的經(jīng)歷。蕭阿魯帶初授蘭陵縣公,壽隆元年(1095年)“第功,加同中書門下平章事,進爵郡公,改西北路招討使”。孟初在天慶二年(1112年)的官爵為“太中大夫、左諫議大夫、知制誥、上輕車都尉、平昌縣開國公、食邑一千戶、食實封壹佰戶、賜紫金魚袋”。立于天慶七年(1117年)的《孟初墓志》記他的最終爵位是“平昌□□國公,食邑二千戶、食實封貳佰戶”。雖然“國公”前有兩字漫漶不清,但據(jù)墓志所記其事跡,孟初在對金戰(zhàn)爭中“為副帥”,有過勝績,“賊出近甸,我?guī)熗娑鵁o備,公馬還濘,歿于賊中”,死于王事,“天子聞之震悼”。在亡國之際急需臣子忠心報國的形勢下,朝廷自然會對孟初給予封贈,食邑數(shù)的成倍增加也可證他最后爵位應是平昌郡開國公。從蕭阿魯帶、孟初二人事跡中反映出遼代的開國縣公和開國郡公有高下之別,是兩個獨立的爵級。

其三,開國郡侯、開國縣侯是一個爵級。遼代共封授19例開國郡侯,有1位的食邑戶數(shù)不詳;王裕的食邑在500戶以上;其余17人中有7位(含耿崇美)的食邑是1000戶,余者有11人(含耿崇美)為1500戶以上。據(jù)之可推測,開國郡侯的基本食邑為1000戶,但多半都會有食邑戶數(shù)提升或始封爵時食邑就高于基本標準的待遇。開國縣侯封授較少,有記載的4位開國縣侯中,3位食邑1000戶,1人為2700戶,食邑基本標準也應為1000戶。由此可知開國郡侯、開國縣侯二者食邑戶數(shù)基準一致,二者同樣有提升食邑戶數(shù)的可能。此外,史籍、碑刻等材料中未見有從開國縣侯晉封開國郡侯的事例,故可認為開國郡侯、開國縣侯應是同一爵級。國公爵以下,侯爵與公爵相似,以“郡”為常用的封號單位,即最常封授的是開國郡公和開國郡侯,這一爵級應以“開國郡侯”為名。

其四,開國郡伯、郡子、郡男與相應的開國縣伯、縣子、縣男并無等級上的區(qū)別。據(jù)統(tǒng)計,史料記載遼代共封授13位伯爵,除4位未詳郡、縣的開國伯食邑情況不詳外,2位開國郡伯、7位開國縣伯食邑戶數(shù)皆為700戶。子爵封授較多,有23位開國縣子、2位開國郡子、4位開國子。23位開國縣子中,有1位食邑不詳,余者皆食邑500戶;2位開國郡子食邑戶數(shù)都是500戶,郡子與縣子一致,食邑標準都是500戶。男爵的情況也一樣,25位開國縣男中有2位食邑不詳,1位食邑100戶,未詳原因,其余22位開國縣男食邑都是300戶。開國郡男僅1位,食邑是300戶。男爵的食邑標準應是300戶,開國郡男同于開國縣男。食邑標準一致,證明它們確是同一爵級。另外,伯、子、男爵也都沒有從“縣”升至“郡”的記載,側面證實應是同一爵級。可見,遼代五等爵中的侯爵以下,每一等不再分作兩級,雖有兩個爵稱卻屬同一爵級。

綜上所述,遼代五等爵共有11個爵稱,可分作國公、開國郡公、開國縣公、開國郡侯、開國縣伯、開國縣子、開國縣男七級,開國縣侯、開國郡伯、開國郡子、開國郡男分別同于相應的郡侯、縣伯、縣子、縣男級別。遼朝五等爵爵級大體沿用唐制,但有細微變化。這一變化有可能是受五代的影響,有學者認為:“五代爵制主要沿襲了唐后期的制度,增加了郡侯這一級爵位。”遼朝沿襲這種改變,比之唐制多出了一個郡侯爵級,且縣侯附列在郡侯一級。

二、國號與郡望

遼代五等爵封授數(shù)量不少,在其爵稱封號的選用上有一定的特點和規(guī)律。國公爵使用國號,其他五等爵基本是以本姓郡望確定封號。

(一)國公爵所用國號

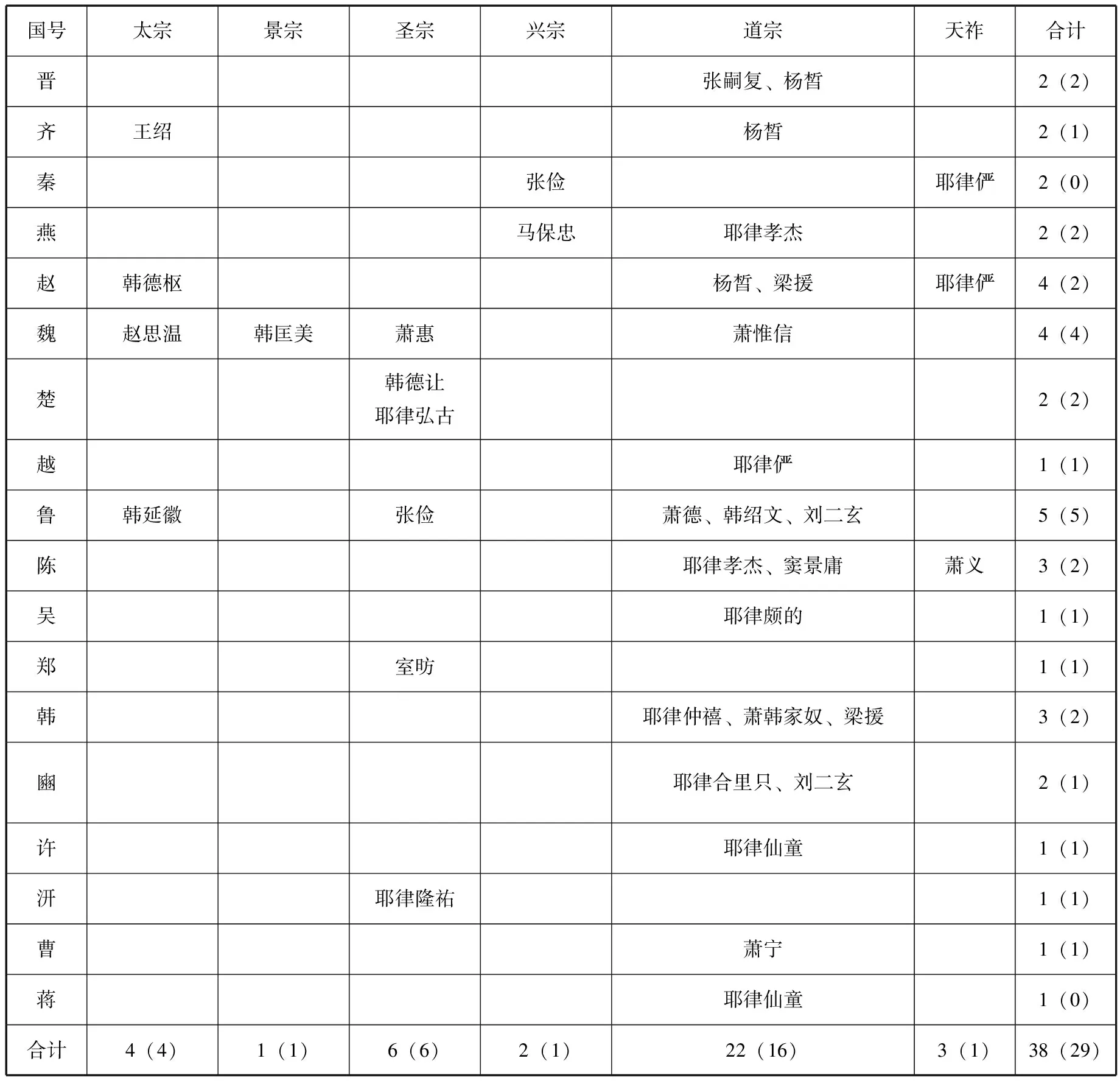

國公爵是五等爵中最高一等,是唯一享有國號的五等爵級。遼代國公爵所用國號主要有晉、齊、秦、燕、趙、魏、楚、越、魯、陳、吳、鄭、韓、豳、許、汧、曹、蔣等18個國號,詳見下表。

表二 遼代國公爵國號表

遼代國公爵國號選用主要有兩個特征。

一是所用國號有一定的分類系統(tǒng),存在較常使用的國號。國公爵所用的18個國號,基本皆為國號王爵所使用過。不見用于王爵封授中的國號只有曹、蔣兩個。據(jù)筆者統(tǒng)計,國公封爵使用國號的頻率排序依次是魯、趙、魏、陳、韓、晉、齊、秦、燕、楚、豳等11個國號,其余7個國號皆只出現(xiàn)一次。相比較,目前所見遼代使用過的35個國號王爵使用頻率排序為魏、楚、吳、齊、燕、趙、韓、梁、晉、鄭、陳、秦、宋、許、越、漢、蜀、衛(wèi)、豳、魯、隋、汧、荊、平,余者遼、鄧、潞、鄴、恒、冀、寧、岐、周、豐、宿等皆只見一次。國公爵有使用較為頻繁的國號,與國號王爵有相近的跡象。這表明遼代封爵中對國號的運用是有一定的規(guī)范的,只是限于史料,暫無法厘清。

二是不同國號的國公爵位之間有高下之分,獲爵者依據(jù)國號位次來表明爵位升降情況,這一點在遼人墓志中體現(xiàn)得較為清晰。如張儉,太平元年(1021年)“進封魯國公,增加邑戶”;到興宗即位,先是加官進階,后于重熙元年(1032年)十一月“增食賦五百室”,重熙“四年春致仕,授洛京留守,尚父行河南尹,進封秦國公,增食賦七千室”。從“進封”及“增食賦”的記載看,秦國是高于魯國的。又如耶律仙童,道宗清寧末致仕時封蔣國公,到“咸雍初,徙封許國”,一般情況下,無特殊罪責和制度性規(guī)定不會降爵,而應是晉封,即許國高于蔣國。再如劉二玄,在咸雍元年(1065年)的《彌勒邑特建起院碑》中記其爵位為豳國公,咸雍五年(1069年)的《秦晉國妃墓志》記為魯國公。秦晉國妃為景宗之女魏國公主長壽奴的女兒、圣宗的甥女,嫁耶律隆慶,隆慶薨逝,圣宗令隆慶長子耶律宗政與秦晉國妃完婚,宗政未即奉詔。對尚年輕的甥女,圣宗深為憐惜,劉二玄即是“有詔親奉(秦晉國妃)左右者”。秦晉國妃地位高貴,喪夫之后劉二玄是其實際的伴侶。劉二玄具有不錯的家世背景,兄弟皆尚主,在咸雍元年到五年間未見有失職之處,他從豳國公封魯國公應為晉爵。這些事例都表明,國公爵位之間存在一定的等第關系。

(二)其他五等爵所用郡望

遼代國公以下的各級五等爵都是以郡、縣為名,基本形式是某郡開國公、某縣開國公等。遼代其他五等爵的封號基本是以各自姓氏郡望而得名。耶律氏受封者,包括賜姓、賜皇族身份者共20人,其中3人史籍記載不詳,未詳郡、縣,16人封做漆水郡、縣,只有耶律羽之例外。耶律羽之獲封東平郡有其特殊原因:其一,他在太宗時受封,此時爵制不常、規(guī)范性不夠,獲得封爵者多是降服者,包括漢人、渤海人等,契丹貴族受爵者較為少見,這使得他有獲得特殊封號的可能;其二,耶律羽之受命輔佐人皇王耶律倍主掌東丹,東丹舊為渤海之地,治下多渤海遺民,“東平”之號又和渤海、高麗事務關系密切。蕭氏受封者有11人,其中2人史籍記載其郡望不詳,其余9人皆封作蘭陵郡、縣。91位漢族受封者,郡、縣封號可考者也都以各自郡望為確定封號的依據(jù),比如韓氏封昌黎、張氏封清河、李氏封隴西、王氏主要封太原和瑯琊、趙氏封天水等。

如前代一樣,遼代五等爵封授中也存在攀附、冒用郡望的現(xiàn)象,有些郡望并非是受封者的真實籍貫、姓氏的反映。比如王氏獲封者出現(xiàn)了瑯琊、太原、范陽等3個郡望,其中只有1人獲封范陽,其他兩個郡望獲封者眾多。王郁家族后裔出現(xiàn)瑯琊、太原兩個封號并封的現(xiàn)象,王郁在太宗時受封太原郡開國公,其子王庭鶚在景宗及圣宗初獲封太原縣開國男、太原郡開國子,即王郁及其子王庭鶚以“太原”郡望確定封號;至王郁孫輩,王裕約在景宗時獲封瑯琊郡開國侯,王睿約在景宗、圣宗時獲封瑯琊縣開國男,皆獲封瑯琊。追根溯源,瑯邪王氏主要是王導、王羲之、王獻之等家族后裔,“太原王氏各主要房支大多以周靈王太子晉為其遠祖,認同秦將王翦、漢征君王霸之后的說法最為普遍”。王郁等是同一家族的祖孫三代,不能出自兩個祖先,只能推測他們是攀附郡望或并不確定自己祖先究竟是哪一傳承,才有在兩大著名郡望間更變之舉。不過,這種攀附郡望的現(xiàn)象并非遼朝始創(chuàng),有學者認為:“唐代以降,士庶混同,曲敘昭穆,附會祖宗和偽冒郡望的情形日漸司空見慣,像博陵崔氏、趙郡李氏、太原王氏這樣的名門望族,像韓愈、白居易、柳芳這樣的文化精英,竟然都在一流高門郡望譜系的知識方面,變得數(shù)典忘祖了。”

此外,遼代還有在舊望和新望之間變更的記載,比如耿氏家族獲封國公以下五等爵者有四人,其中耿崇美在太宗時獲封上谷郡開國侯,耿崇美之子耿紹忠、耿紹紀兄弟在穆宗時分別獲封上谷縣開國子和上谷縣開國男,即他們父子三人封上谷;活動在圣宗時期的這一家族后人耿延毅曾先后獲封巨鹿縣開國男、巨鹿縣開國子、巨鹿郡開國伯,巨鹿成為新的郡望。對此,《耿延毅墓志》解釋到,“耿氏之先,大耀鉅鹿。其后脈分,乃居上谷”,耿崇美“家于上谷”,“當李唐末,會我圣元皇帝,肇國遼東,破上谷,乃歸于我。初授國通事。應天皇太后器之,恩撫有加。孝武天顯中,石晉乞師討朱耶氏,以臨賊敢先,乃帥澤潞。滅石晉之后,移鎮(zhèn)武定軍,即上谷也”。從中可知,巨鹿是耿氏舊望,上谷可謂耿氏新望,耿崇美初入遼朝獲封爵位時以新望確定封號,至耿延毅時,可能是統(tǒng)治者抑或他本人對傳統(tǒng)漢文化的認識更深,追本溯源之意更濃,換為舊望。

郡望傳統(tǒng)源自魏晉時期,至唐代已出現(xiàn)諸多弊病。對這一問題,宋人所編《新唐書》評論:“唐初流弊仍甚,天子屢抑不為衰,至中葉,風教又薄,譜錄都廢,公靡常產(chǎn)之拘,士亡舊德之傳,言李悉出隴西,言劉悉出彭城,悠悠世撮,訖無考按,冠冕皂隸,混為一區(qū)。”也有當代學者認為:“六朝時期士族郡望和譜系的邊界極為森嚴,隋唐帝國統(tǒng)一,在國家主義復蘇和政府權威重建的歷史背景下,太原王氏的郡望呈現(xiàn)從高貴化走向世俗化的趨勢: 諸色人等均可將先世攀附至毫無血統(tǒng)關系的同姓名流,也可隨意偽冒著名郡望。”遼朝興自北方,所行爵制主要傳自唐及五代,有類似攀附、冒用郡望,甚至出現(xiàn)變更郡望等現(xiàn)象并不奇怪,然而,無論是攀附、冒用或確是真實郡望,以之確定國公以下的五等爵封號反映出遼人是在盡可能地遵循中原爵制傳統(tǒng)。

三、封授對象

太祖神冊六年(921年)“詔正班爵”,對遼代爵制有過一定的調(diào)整和補充,不過遼初制度史籍記載不詳,太祖班爵序列未見諸史載,也未見有規(guī)范的封授事例。遼朝爵位封授包括五等爵封授首現(xiàn)于太宗時,這是學界較為統(tǒng)一的認識。太宗之后的五等爵封授漸多,不同時期的封授對象特征有所不同。國公爵地位最為尊崇,特點較為突出,故將國公爵單列,其他五等爵合并討論。

(一)國公爵

據(jù)表一、表二統(tǒng)計,遼朝共封授29人38次國公爵。國公爵封授與遼代爵制發(fā)展趨勢及政治形勢聯(lián)系密切。

太宗至穆宗朝,共見有4例國公爵封授,占封授總數(shù)的10.5%,封授對象全為漢人。太宗時國公爵封授的對象皆為降遼的漢臣,有韓延徽、趙思溫和王紹三人,與隨后兩朝相比人數(shù)偏多。這是因為太宗時國家初建,契丹傳統(tǒng)制度不能很好地應對新占領的大片漢人地區(qū)的政治局面,需要采用中原的統(tǒng)治制度和方法,同時降遼漢人同樣也不適應契丹舊制。契丹統(tǒng)治者需要吸收各方面的力量,籠絡人才,安撫降人,尤其需要重用有優(yōu)秀政治軍事才能之人。如韓延徽,“攻黨項、室韋,服諸部落,延徽之籌居多。乃請樹城郭,分市里,以居漢人之降者。又為定配偶,教墾藝,以生養(yǎng)之。以故逃亡者少”,故太宗給予他特殊的禮遇和尊崇。世宗、穆宗兩朝整體封爵皆少,國公爵位也是如此,只有韓延徽之子韓德樞在這一時期獲得國公爵位,韓德樞同樣是善于治政的人才,“時漢人降與轉徙者,多寓東平。丁歲災,饑饉疾厲。德樞請任撫字之,授遼興軍節(jié)度使。下車整紛剔蠹,恩煦信孚,勸農(nóng)桑,興教化,期月民獲蘇息”。可見這一時期國公爵的封授對象,主要是漢官中擁有優(yōu)秀的政治才能,并為契丹政權實現(xiàn)對漢人地區(qū)統(tǒng)治立下了汗馬功勞的人。

景宗、圣宗、興宗三朝爵位封授范圍漸廣,封授王爵的數(shù)量較多,相比之下封授國公爵則較為少見,共有韓匡美、韓德讓、室昉、張儉、耶律弘古、蕭惠、馬保忠、耶律隆祐8人獲封過9次國公爵,占封授總數(shù)的23.7%。獲封對象中有2位契丹人,6位漢人。兩位契丹人中耶律弘古出自遙輦氏之后,蕭惠出身后族;6位漢人中有一位是契丹姓的漢人——耶律隆祐,他是韓德讓(耶律隆運)之弟,《耶律隆祐墓志》稱他:“茲忠孝萃于一門,故頒之以敕書,賜之以國姓,乃連御署,得系皇親,今氏歸耶律,則斯之謂也?”因耶律隆運(韓德讓)之故,其家族忝列皇族。從總體上看,這一時期國公爵仍以漢人為主,出現(xiàn)了少量的契丹人,出身高貴者受封此爵者較少。此時的遼朝政權較為穩(wěn)固,契丹世選制度的影響較大,體現(xiàn)在爵制方面就是高等爵位比較重視受封者出身,故國號王爵、郡王爵位基本上只授予契丹皇族、后族,一般契丹人、異族功臣獲封者較少。地位僅次于郡王爵位的國公爵則成為異族功臣、一般契丹人的高爵,故獲封對象集中在這一范圍內(nèi)。他們獲封多是因功績卓著,除韓匡美記載不詳外,余者皆是這一時期的重臣,主掌朝政,政績突出。這一時期是遼朝最為繁榮和穩(wěn)固的階段,雖然家世相對低些的異族功臣紛紛進入遼代統(tǒng)治集團內(nèi),但他們獲封國公爵及王爵的機會還是較少的。

道宗朝開始,遼朝步入發(fā)展末期。道宗清寧年間(1055—1064年)大授王爵,其后有所收斂,大康五年(1079年)明確規(guī)定:“惟皇子仍一字王,余并削降。”王爵封授大幅下降,與之相應的是,國公爵位的封授數(shù)量明顯增多。據(jù)表二,道宗時共有16人22次獲封國公爵位,其中清寧年間只有6人次,其余大部分的封授集中在道宗后期。從封授對象上看,契丹皇族有3人,為出自季父房之后的耶律頗的、出自六院皇族之后的耶律合里只、出自仲父房之后的耶律仙童;后族1人,即蘭陵郡王贈宋王蕭繼遠、秦晉國大長公主之孫蕭寧;一般契丹人2人(蕭惟信、蕭德);奚族1人(蕭韓家奴);漢族有9人(張嗣復、楊皙、耶律孝杰、梁援、耶律儼、韓紹文、劉二玄、竇景庸、耶律仲禧)。可見,受封國公爵者還是以漢人為多數(shù)。道宗時有5人曾2次或3次獲封國公爵,除耶律仙童外皆為漢人,反映出國公爵的封授對象仍以漢人為主,但封授范圍與中前期相比有擴大的趨勢,漢族以外,契丹各階層皇族、后族、一般契丹人及奚人都有封授。究其原因:一是受道宗限制王爵的影響,封授國公爵的數(shù)量增多,皇族、后族出身者增多;二是此時漢族官僚地位有所提升,契丹、漢等民族界限有所消弭。不過,這一階段的封爵受帝王個人喜好的影響較大,有一定的隨意性,道宗“晚年倦勤,用人不能自擇,令各擲骰子,以采勝者官之。儼曾得勝采,上曰:‘上相之徵也!’遷知樞密院事,賜經(jīng)邦佐運功臣,封越國公”。天祚時國家動蕩、瀕于傾覆,諸事從權,封授國公爵位者在史籍中不多見,只區(qū)區(qū)兩人,皆為契丹人,其中耶律儼在道宗時已獲封國公爵,此時為晉爵,國號得以提升;另外1人是出自后族的蕭義,獲封陳國公。總體而言,遼代后期國公爵封授規(guī)模較大,封授范圍也有擴大,雖然仍以漢人為主體,但皇族、后族、一般契丹人、奚人都有獲封者。

(二)其他五等爵

五等爵中國公爵之下的六級爵位,獲封者較多,可考者共118人。從總體上來看,遼代其他五等爵位受封者中,出自契丹族者有25人(不含耶律隆運家族),出自漢族者有90人(含耶律隆運家族),出自其他民族者共3人(渤海2人,沙陀1人)。可見,國公以下五等爵位封授對象呈現(xiàn)出的特點是:主體民族漢族比例較高,統(tǒng)治民族契丹族比例較低,其他民族很少見。

遼代其他五等爵的封授對象在不同時期表現(xiàn)出不同的特點。

太宗至穆宗朝,封授數(shù)量較少,42年間共有13例封其他五等爵,封授頻率較低。這是因為,遼代前期,國家初建,政權還不太穩(wěn)定,對中原漢制的吸收度有限。封爵制度作為中原政權慣常的一項統(tǒng)治手段,前期的契丹統(tǒng)治者使用起來還未得心應手,這一時期為契丹所用的各族突出人物多被授予王爵、國公爵,故低等級五等爵的封授較少。

景宗到興宗朝,其他五等爵的封授規(guī)模比之前期有了明顯的發(fā)展,86年間共有64次封爵,封授頻率比之前期也有較大的提升。這一階段遼政權穩(wěn)固發(fā)展、步入盛世時期,爵位封授進入完善的發(fā)展狀態(tài)中,封授規(guī)模較大,各爵級較為完備。除卻占領王爵以及國公爵的權貴之外,與社會發(fā)展相適應,各族尤其是漢族統(tǒng)治人才融入遼朝統(tǒng)治集團內(nèi),為凸顯皇族、后族的優(yōu)越地位,這些人所得爵位多是國公以下的其他五等爵。

道宗和天祚朝,盡管這一時期遼朝國勢日漸衰落,其他五等爵的封授數(shù)量不減反增,70年間共有66次封授,封授頻率明顯高于前兩期。造成這一狀況的原因大致有二:其一,此時遼代爵制發(fā)展已然穩(wěn)固、常態(tài)化,雖然道宗時遼朝國勢步入下坡之勢,但這種衰退反映到制度層面是需要一定時間的,加上道宗皇帝限制高爵授予,所以此時其他五等爵位的封授數(shù)量較為龐大,到了天祚帝時封授數(shù)量就呈現(xiàn)出降低的趨勢;其二,政權進入衰退時期往往伴隨官爵的肆意封授,甚至有賣官鬻爵現(xiàn)象,一定程度上會造成爵位濫授,為人所輕,這種現(xiàn)象在道宗時表現(xiàn)得尤為突出。成熟化的封爵制度得以延續(xù)、限制高爵、爵位濫授,是這一時期其他五等爵受爵人數(shù)增多的原因。

通過對遼代五等爵爵稱與爵級、國號與郡望以及封授對象的分析,我們可以得出如下結論:遼代五等爵爵級相對清晰,與唐制一樣存在七個等級,只是名字稍異,即唐代開國縣侯是其中一個爵級,而遼代作開國郡侯。在五等爵封號中,國公爵給予國號,所用國號存在一定的分類系統(tǒng),有較為常用的國號,國號間有等第之別;其他五等爵都是以郡、縣為名,基本形式是某郡開國公、某縣開國公等,除封號不可考者外,基本是以各自姓氏郡望而得名,得名原則以及具體的郡望采用原則都深受唐以來五等爵封號制的影響。從爵位封授的角度看,遼代五等爵封授與政治發(fā)展形勢相適應,呈現(xiàn)出階段性特征,體現(xiàn)出爵制是統(tǒng)治手段之一,為統(tǒng)治者籠絡了大批人才,起到了為政治服務的作用。

注 釋:

① 《舊唐書》卷43《職官志二》,中華書局1975年,第1821頁。

② 《遼史》卷4《太宗紀下》、卷10《圣宗紀一》,中華書局1974年,下同,第59、111頁。此類記載不絕于書,不一一列舉。

③ 張儉、耶律儼分別是在圣宗、興宗和道宗、天祚朝有不同的國公爵位,故在各皇帝時都有統(tǒng)計,合計總人數(shù)時減去重復者。

④ 本段未注史料見:《韓德威墓志》(統(tǒng)和十五年),向南、張國慶、李宇峰輯注:《遼代石刻文續(xù)編》,遼寧人民出版社2010年,下同,第34~35頁。

⑤ 《馮從順墓志》(太平三年),向南:《遼代石刻文編》,河北教育出版社1995年,下同,第169~170頁。

⑦ 《王澤妻李氏墓志》(重熙十四年),《王澤墓志》(重熙二十二年),《遼代石刻文編》,第240、259頁。

⑧ 唐統(tǒng)天:《遼代勛級、封爵和食邑制度研究——補<遼史·百官志>》,《東北地方史研究》1990年第2期。

⑨ 都興智:《遼金史研究》,人民出版社2004年,下同,第125頁。

⑩ 王曾瑜:《遼朝官員的實職與虛銜初探》,《文史》1992年總第34輯。

〔責任編輯、校對 王孝華〕

郭威,男,1981年生,吉林省社會科學院高句麗研究中心助理研究員,歷史學博士;李忠芝,女,1980年生,長春大學文學院助理研究員,歷史學博士,郵編 130033。

K246.1

A

1001-0483(2017)02-0100-08