蒙元瓷器風(fēng)格形成因素分析

王愛東

蒙元瓷器風(fēng)格形成因素分析

王愛東

蒙元瓷器 元青花 元代龍泉窯 多元文化因素

蒙元時(shí)期是一個(gè)多元文化融合的時(shí)期,其瓷器生產(chǎn)受到了伊斯蘭文化、草原文化、漢地文化和藏地文化等多元文化的沖擊,形成了鮮明的時(shí)代特征。從蒙元時(shí)期開始,出現(xiàn)了專門管理陶瓷生產(chǎn)的官府機(jī)構(gòu)。從蒙元生產(chǎn)制度和多元文化因素的影響兩個(gè)方面,結(jié)合考古資料,對蒙元瓷器風(fēng)格形成的原因進(jìn)行研究。

蒙元帝國開創(chuàng)了又一個(gè)中西文化交流的黃金時(shí)代,宮廷瓷器主要由蒙元皇室主導(dǎo)生產(chǎn),同時(shí)受到伊斯蘭文化、漢地文化等多元文化影響,因此元代中國陶瓷生產(chǎn)具有鮮明的時(shí)代特點(diǎn)。筆者認(rèn)為,蒙元帝國對中國陶瓷的影響主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面,即蒙元生產(chǎn)制度的影響及多元文化的影響。

一、蒙元生產(chǎn)制度的影響

蒙元帝國對中國陶瓷的影響首先體現(xiàn)在生產(chǎn)制度的建立,尤其是浮梁磁局的建立。據(jù)《元史·百官四》記載:“浮梁磁局,秩正九品。至元十五年(1278年)立。掌燒造磁器,并漆造馬尾,棕藤笠帽等事。”浮梁磁局設(shè)立的原因,劉新園先生認(rèn)為“國俗尚白”。根據(jù)《元史·祭祀一·郊祀上》記載:“元興朔漠,代有拜天之禮,衣冠尚質(zhì),祭器尚純,帝后親之。”能看出元朝皇帝很重視祭祀之禮。其“國俗尚白”,禮器尚純,說明蒙古人喜歡白顏色的祭器①。 浮梁磁局的產(chǎn)品,從湖田窯的發(fā)掘成果不難發(fā)現(xiàn),主要有青白釉、卵白釉和元青花瓷器②。眾所周知,青白釉瓷是宋代景德鎮(zhèn)地區(qū)最主要的產(chǎn)品,卵白釉瓷是在白瓷基礎(chǔ)上創(chuàng)燒的,而元青花是一種新的瓷器種類。珠山明御窯廠故址北側(cè)一帶曾在1988年發(fā)現(xiàn)一批元代官窯瓷器,包括青花五爪龍紋罐、盒,孔雀綠釉器等③。2003—2004年景德鎮(zhèn)御窯廠發(fā)掘陸續(xù)發(fā)現(xiàn)元代青花、青白釉、卵白釉殘片。這些遺物具有官窯產(chǎn)品特征,與浮梁磁局的產(chǎn)品類型吻合。

據(jù)江建新先生考證,元朝在宋滅亡前一年即設(shè)立浮梁磁局,可能與其進(jìn)行祭祀活動(dòng)有關(guān)④。在需要瓷器作為祭祀用器的情況下,元朝廷需要召集技術(shù)精湛的窯工燒造瓷器,浮梁磁局由此而誕生。

蒙元生產(chǎn)制度對瓷器生產(chǎn)的影響還體現(xiàn)在元代的匠籍制度上。根據(jù)前人研究,元代制瓷工匠大致可分為官匠和民匠。前者為官府設(shè)立的各級(jí)手工業(yè)場所工作,受官府的專門機(jī)構(gòu)管理,且戶籍世代沿襲。后者為可自由生產(chǎn)的手工業(yè)者,只偶爾接受官府的生產(chǎn)任務(wù)。元代組織、管理制瓷官匠的機(jī)構(gòu)即浮梁磁局。由此可見,蒙元時(shí)期的生產(chǎn)制度對瓷器生產(chǎn)和瓷器風(fēng)格的形成起到了很大的作用。

二、多元文化因素對元代瓷器的影響

1.伊斯蘭文化因素的影響

元代瓷器首先受到伊斯蘭文化的強(qiáng)烈影響。伊斯蘭文化指13—14世紀(jì),中東、中亞、非洲等地信仰伊斯蘭教的民族聚集地區(qū)的文化⑤。 元朝將中東等地伊斯蘭地區(qū)的穆斯林稱為“回回”。當(dāng)時(shí),蒙古帝國下屬的窩闊臺(tái)汗國、伊爾汗國、欽察汗國等國家均信奉伊斯蘭教。蒙古帝國的浩大版圖極大地加速了東亞與中西亞地區(qū)的文化交流。伊斯蘭文化對瓷器的影響主要體現(xiàn)在兩方面:一是工匠的流入;二是器形和紋飾的影響。

元朝對于手工業(yè)者非常重視。元朝回回人中,有許多人是蒙古西征時(shí)從西域掠入黃河、長江流域的能工巧匠。據(jù)元代許有壬《馬合馬哈碑》記載:“西域有國,大食故壤,地產(chǎn)珍異,戶饒良匠,匠給將作,以實(shí)內(nèi)帑。”⑥目前有學(xué)者認(rèn)為,元代青花瓷器的出現(xiàn),與西域工匠的直接參與有關(guān)⑦。

目前所發(fā)現(xiàn)的元青花的器形包括梅瓶、玉壺春瓶、罐、大盤、高足杯、執(zhí)壺、觚、碗、爐、匜等,其中部分器形帶有鮮明的伊斯蘭文化特征。這一時(shí)期的瓷器在多元文化的影響下,出現(xiàn)了很多新的器形。

八方形器:八方形器在蒙元時(shí)期非常流行,元青花梅瓶、大罐、葫蘆瓶等器物中,有一些器身制成了八棱形,比較典型的有保定窖藏出土青花八棱梅瓶、安徽當(dāng)涂出土青花折枝花卉紋象耳瓶。它更接近中、西亞金屬器多角、棱邊的造型特征,在伊斯蘭地區(qū)的紡織品和建筑都見有八邊形的圖案,可見八方形器物與伊斯蘭藝術(shù)存在一定聯(lián)系。

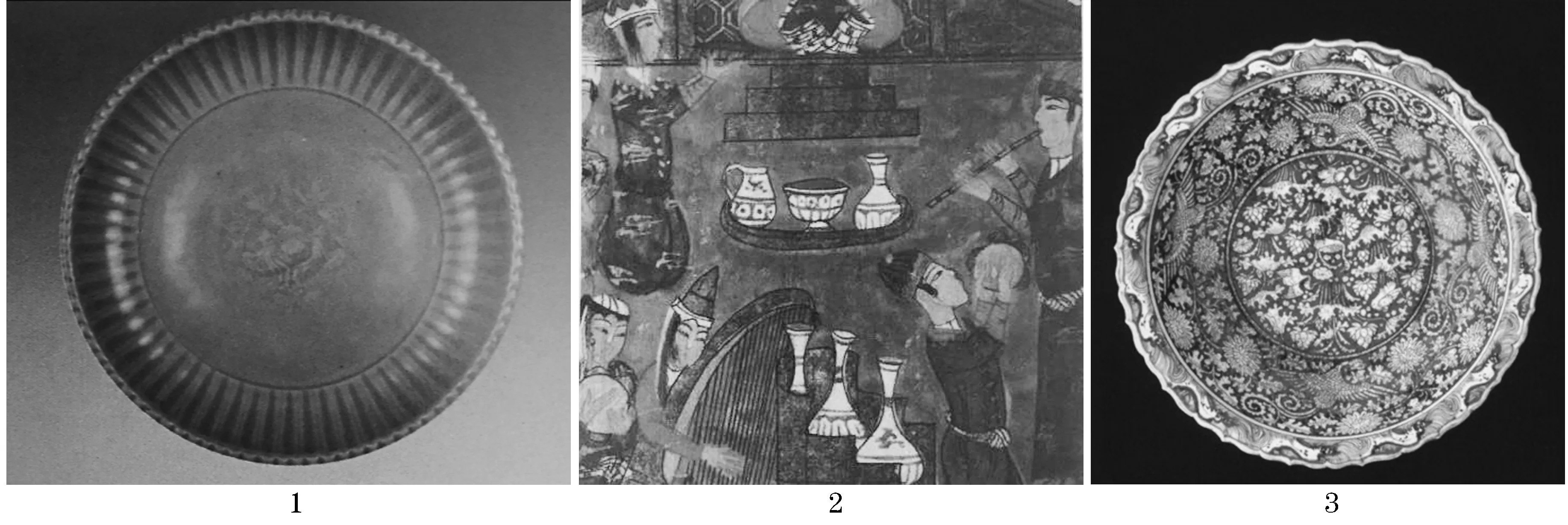

大型碗、盤:元代瓷器中的代表性器物,幾乎不見于元代以前,多由景德鎮(zhèn)窯和龍泉窯燒造。例如湖南常德桃源縣出土元青花魚紋大盤,山東菏澤沉船、南京市永樂十六年葉氏墓、湖州市苕溪水利工地出土的龍泉窯青釉大盤、赤峰市博物館藏龍泉窯大盤⑧、故宮博物院藏龍泉窯青釉花口大盤(圖一,1)。其中部分元青花高足碗和大盤,與中西亞金屬器造型相似。土耳其托普卡比宮所藏15世紀(jì)的波斯繪畫中也可以看到這種尺寸的青花大碗、大盤(圖一,2、3),其功能應(yīng)為日常生活的飲食器皿。

高足碗:此類器物是比較典型的元代器物,以元青花為主,新疆霍城窖藏、山東菏澤沉船、河北定興窖藏及景德鎮(zhèn)湖田窯晚期地層都曾出土過元青花高足碗。其為斂口、腹較深,高足,圜底。高足杯與其類似。這種器物既適合伊斯蘭地區(qū)人民席地生活的傳統(tǒng),也帶有北方游牧民族瓷器造型的特色。

器座:這類器物不見于前代,可能來源于西亞,但束腰部分卻體現(xiàn)出一些蒙元風(fēng)格,因此現(xiàn)在還無法確定其受蒙元文化影響還是伊斯蘭文化影響而出現(xiàn)。這類器物較罕見,目前僅見劍橋大學(xué)費(fèi)茲威廉博物館的青花纏枝花卉紋鏤空器座以及青海省博物館的青花纏枝牡丹紋器座兩件器物。

早期青花瓷器以布局簡疏的花卉為主,而典型元青花的裝飾以層次豐富、布局嚴(yán)謹(jǐn)、圖案滿密為特點(diǎn)。相比于中國傳統(tǒng)繪畫風(fēng)格,更符合伊斯蘭裝飾藝術(shù)的特點(diǎn)。元青花的裝飾主題主要有人物故事、動(dòng)物、植物以及幾何圖形,其中植物紋可以明顯地感受到“阿拉伯式花紋”風(fēng)格。“阿拉伯式花紋”專指那些以柔美的曲線為主,有規(guī)律呈蔓延狀的花、果、葉、草等植物圖案。在伊斯蘭文化中,這種花紋廣泛應(yīng)用于各種器皿、建筑和繪畫之中⑨。

圖一 伊斯蘭文化在瓷器上的體現(xiàn)

2.草原文化及蒙元皇家藝術(shù)對陶瓷的影響

草原文化對瓷器的影響首先體現(xiàn)在器形上。蒙古人性情粗獷、飲食豪放,因此蒙元時(shí)期的瓷器,尤其是餐飲器具,往往器形大、胎體厚。蒙古人的生活方式對元代瓷器的整體特征起到了決定性的影響。

為了滿足蒙古人的生活需求,部分元代瓷器即以蒙古人的生活器具為藍(lán)本燒造。扁壺是元代特有的器形之一,但在我國境內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不多,目前可見的有日本出光美術(shù)館、伊朗國家博物館藏青花扁壺。有學(xué)者認(rèn)為這種器形的來源為北方游牧民族使用的皮囊壺,其流行與便于游牧民族攜帶的特點(diǎn)有關(guān)。元大都遺址中曾出土兩件磁州窯白地黑花扁壺。其器身多為扁長方形,兩側(cè)圓肩,各有雙系。這種器形帶有明顯的異域風(fēng)格,從其功能來看應(yīng)該是游牧民族隨身攜帶的盛器,元代龍泉窯、景德鎮(zhèn)窯的產(chǎn)品中也有類似的器物。高足杯雖不是元代新出現(xiàn)的器物,但因其適合游牧民族的生活習(xí)慣,因此在蒙元時(shí)期大量燒造,目前發(fā)現(xiàn)的數(shù)量較多。其功能為飲酒器。

由于金銀器具有便于攜帶和高價(jià)值的特征,蒙元上層社會(huì)對金銀器的喜愛在歷史上前所未有。在此基礎(chǔ)上,金銀器的造型對瓷器的器形也有了一定的影響。從宋代開始,尤其是南宋時(shí)期,金銀器已經(jīng)對瓷器的造型產(chǎn)生了影響,到了蒙元時(shí)期有愈演愈烈的趨勢。例如菏澤沉船出土的龍泉窯青釉鋬耳杯(圖二,1)與額爾齊斯河畔出土銀鎏金盞(圖二,2)⑩,湖南漣源市橋頭河鎮(zhèn)石洞村元代銀器窖藏出土銀馬盂與北京市昌平區(qū)城關(guān)舊縣村元墓青白釉匜,等等。從這些例子可以看出,蒙元時(shí)期部分瓷器的造型直接照搬了金銀器的造型,足以說明草原地區(qū)金銀器對瓷器造型的影響。

圖二 金銀器對蒙元瓷器的影響

蒙元皇家藝術(shù)對中國陶瓷也產(chǎn)生重大影響。比較典型的就是1964年在河北保定市永華南路發(fā)現(xiàn)了一批元代窖藏瓷器,包括11件瓷器和一件玻璃器。這批器物包括鈷藍(lán)釉戧金彩杯、盤、匜、青花八方玉壺春瓶、青花水龍紋帶蓋八方梅瓶等。據(jù)林梅村先生考證,這批器物屬于蒙元皇室主導(dǎo)生產(chǎn)的器物。元朝統(tǒng)治階級(jí)中的“回回”人崇尚藍(lán)色,所以浮梁磁局還為蒙古大汗燒造鈷藍(lán)釉瓷器。明初曹昭《格古要論》卷7《古窯器論》記載,元帶刺其中又有“青黑色戧金者”,多是酒壺、酒盞,甚可愛。元朝政府明令禁止百姓使用描金瓷器。《元典章》卷58記有“今后諸人但系磁器上,并不得用描金生活”,所以保定窖藏中的鈷藍(lán)釉戧金酒器屬于元朝皇家藝術(shù)。元朝早期統(tǒng)治者對龍紋無嚴(yán)格限制,元仁宗年間開始禁止非皇室成員使用雙角五爪龍。因此龍紋圖案也應(yīng)屬于元代皇家藝術(shù)。

3.漢地文化在蒙元瓷器上的體現(xiàn)

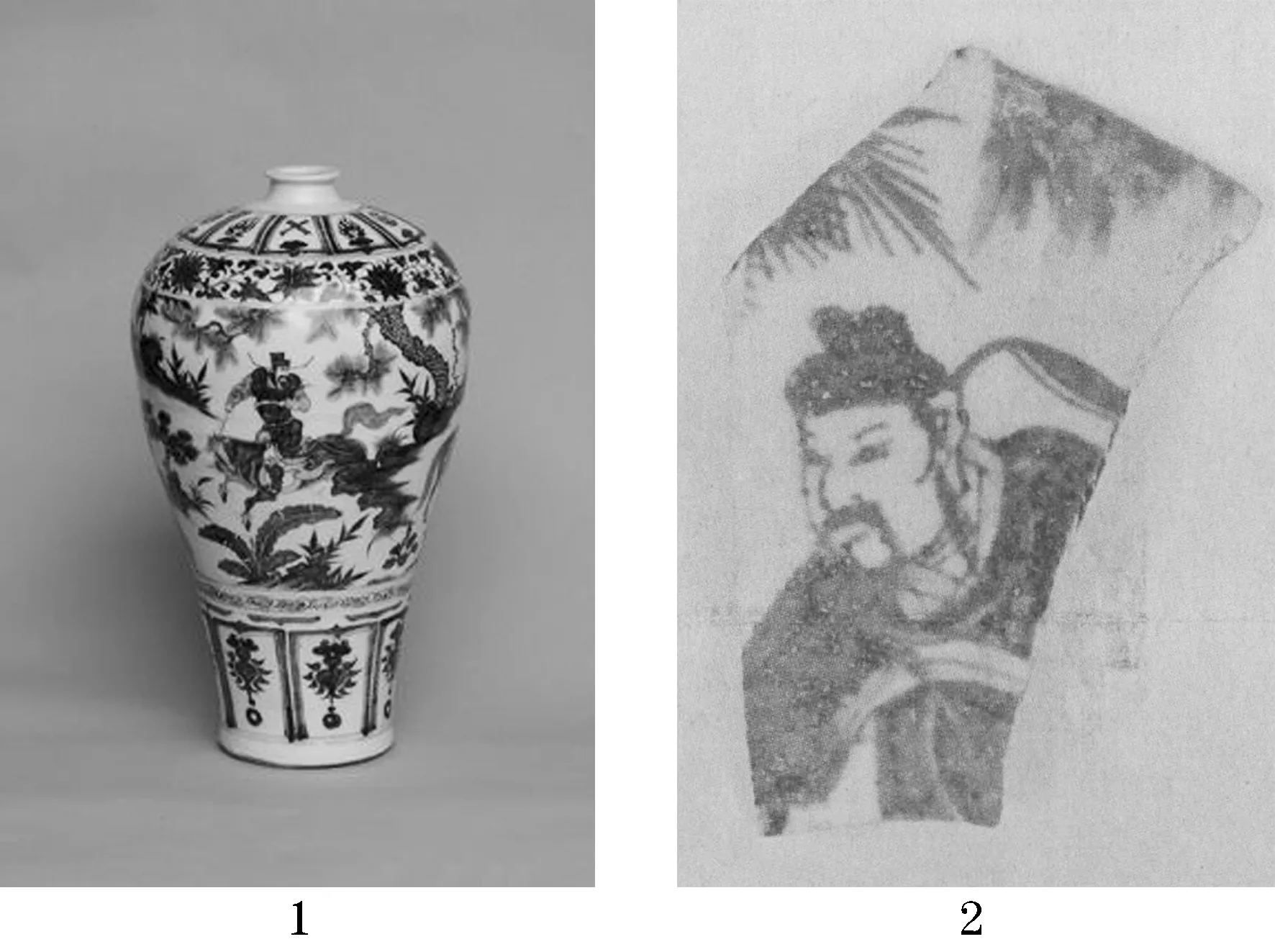

磁州窯、龍泉窯、景德鎮(zhèn)窯、鈞窯、吉州窯等宋代名窯在元代都呈現(xiàn)出較活躍的生產(chǎn)態(tài)勢,元代瓷器生產(chǎn)也繼承了前朝的器物類型和生產(chǎn)工藝。這也從宏觀層面上說明了,蒙元時(shí)期瓷器風(fēng)格的形成與漢地文化下的瓷器生產(chǎn)有著一脈相承的關(guān)系。目前,學(xué)界普遍認(rèn)為元青花的釉下彩繪技術(shù)受宋元時(shí)代中國北方磁州窯和南方吉州窯的影響。此外,元代后期出現(xiàn)的一批以元代戲曲和平話為裝飾題材的元青花瓷器,很大程度借鑒了元代版畫、織繡和建筑等其他藝術(shù)上的題材。比如南京沐英墓出土“蕭何月下追韓信”梅瓶(圖三,1)、廣西橫縣出土“尉遲恭單鞭救唐王”罐、甘肅武威出土“昭君出塞”高足杯、湖北省鐘祥市郢靖王墓出土“四愛圖”梅瓶等元代雜劇題材及反映漢地文人情趣的元青花瓷器。近年來,在景德鎮(zhèn)紅光瓷廠院內(nèi)的落馬橋窯址出土了一批以人物故事圖案為裝飾題材的元青花瓷片(圖三,2),可以推測這些人物故事題材元青花瓷器大多產(chǎn)自落馬橋窯址。這也說明了元青花的紋飾受到了很深的漢地文化影響。福建平潭大練島元中晚期沉船出水了一件內(nèi)底印有人物故事紋的龍泉窯青釉盤,也應(yīng)是元雜劇中的場景。這些都是漢地民俗在元代瓷器上的反映。

圖三 漢地文化因素在蒙元瓷器上的體現(xiàn)

4.藏地文化對蒙元瓷器的影響

蒙元時(shí)期是藏傳佛教高速發(fā)展的時(shí)期。元世祖忽必烈尊八思巴為國師,統(tǒng)領(lǐng)天下佛教徒,由此確立了藏傳佛教在蒙元帝國中的地位,藏傳佛教因而成為了統(tǒng)治者的統(tǒng)治工具。在此基礎(chǔ)上,蒙元時(shí)期的瓷器無論從器形還是從裝飾題材上,都體現(xiàn)出了一定的藏傳佛教因素。器形包括多穆壺、僧帽壺,目前發(fā)現(xiàn)的數(shù)量都較少。多穆壺為元代新出現(xiàn)的器形,由西藏地區(qū)人民盛放奶液的金屬或木質(zhì)盛器演變而來,例如北京崇文區(qū)斡脫赤墓出土的青白釉多穆壺。僧帽壺也出現(xiàn)于元代,例如1965年海淀區(qū)明墓出土青白釉僧帽壺。作為藏地文化的重要組成部分,藏傳佛教中的裝飾主題,如八寶紋、雜寶紋、十字杵紋等紋飾題材也常應(yīng)用于瓷器中。這種裝飾題材在元代景德鎮(zhèn)窯和龍泉窯瓷器上比較流行,例如上海博物館藏景德鎮(zhèn)窯青花蓮池雜寶紋蓮瓣形盤(圖四,1)、遼寧省博物館藏青花十字杵紋盤、山東菏澤沉船出土的龍泉窯青釉雜寶紋大盤及青釉十字杵紋大盤(圖四,2)、上海青浦任仁發(fā)家族墓出土的龍泉窯青釉雜寶紋碗、河北陳官屯元代窖藏出土的龍泉窯青釉十字杵及雜寶紋盤等。這種題材在蒙元時(shí)期以前不曾出現(xiàn),是蒙元時(shí)期典型的瓷器風(fēng)格之一。

圖四 藏地文化因素在蒙元瓷器上的體現(xiàn)

綜上所述,浮梁磁局的設(shè)立及元代的匠籍制度對蒙元時(shí)期瓷器的生產(chǎn)方式產(chǎn)生了影響。而伊斯蘭文化、草原文化、漢地文化和藏地文化的多元文化因素也清晰地反映在蒙元瓷器的器形和紋飾上。正因?yàn)榇耍判纬闪嗣稍善鞑煌谄渌莫?dú)特風(fēng)格。

注 釋:

① 劉新園:《元代窯事小考(一)》,《景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)報(bào)》第2卷第1期,1981年10月,第68頁。

② 江西省文物考古研究所、景德鎮(zhèn)民窯博物館編:《景德鎮(zhèn)湖田窯址》,文物出版社2007年,第467頁。

③ 《景德鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)一批元代官窯瓷器》,《光明日報(bào)》1990年9月14日第1版。

④ 江建新:《元青花與浮梁磁局及其窯場》,《中國國家博物館館刊》2013年第6期。

⑤⑨陳克倫:《元青花與伊斯蘭文化》,《青花的世紀(jì)——元青花的歷史、藝術(shù)、考古》,北京大學(xué)出版社2013年,第71頁;第78~79頁。

⑥ 此史料為劉新園先生引自許有壬《至正集》,出自《北京圖書館古籍珍本叢刊·集部·元?jiǎng)e集類》,書目文獻(xiàn)出版社1998年,第233頁。

⑦ 黃薇、黃清華:《元青花早期類型的新發(fā)現(xiàn)——從實(shí)證角度論元青花瓷器的起源》,《文物》2012年第11期。

⑧ 包冬梅:《內(nèi)蒙古赤峰市發(fā)現(xiàn)的幾件元代瓷器》,《北方文物》1995年第1期。

⑩ 顧志洋:《山東菏澤沉船的考古學(xué)研究》,2016年北京大學(xué)碩士學(xué)位論文,第58頁。

〔編輯、校對 陰美琳〕

王愛東,女,1963年生,故宮博物院館員,郵編 100009。

K871.44 K876.3

A

1001-0483(2017)02-0075-04