重型貨車右轉彎事故的原因分析與對策研究

周明,李平飛,2,劉娜

(1.西華大學汽車與交通學校,四川 成都 610039;2.四川西華機動車司法鑒定所,四川 成都 610039)

重型貨車右轉彎事故的原因分析與對策研究

周明1,李平飛1,2,劉娜1

(1.西華大學汽車與交通學校,四川 成都 610039;2.四川西華機動車司法鑒定所,四川 成都 610039)

為研究重型貨車右轉彎行駛過程中交通事故發生的機理及對策,課題以四川西華機動車司法鑒定所交通事故鑒定數據及國家車輛事故深度調查體系(NAIS)深度調查數據為依托,收集重型貨車右轉彎交通事故數據,并對收集的數據進行原因分析和統計分析,提煉出個性和共性的規律、主要原因等數據。在此基礎上提出在右轉彎事故中預警區域的概念,并針對該區域提出貨車駕駛員和車外人員輔助預警系統,對避免車外人員進入危險區域起到預警作用。運用Pc-Crash軟件,以一起重型貨車右轉彎所引發的交通事故案例為研究對象,對事故過程進行仿真分析,驗證了預警系統的可行性。為局部微觀控制乃至落實具體的事故防范措施提供準確的依據,并提出有效的整治方法和相應措施。

重型貨車;交通事故;Pc-Crash軟件;預警系統

CLC NO.: U461 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2017)09-84-04

引言

根據中華人民共和國道路交通事故2014年統計年報顯示重大交通事故特點顯示重型貨車肇事事故上升[1]。貨車轉彎所引發的傷亡事故比例也在逐年增加。因此,研究涉及重型貨車的交通事故的原因及預防對策具有重要現實意義。現階段國內外主要通過增加貨車右側后視鏡的數量來防止右轉彎事故的發生,通過增加貨車側面護欄來防止行人和騎行人被卷入車底[2],Mobileye公司利用攝像頭和雷達檢測和識別前方道路環境,在有可能發生事故時給予報警提示,如果駕駛員沒有反應,AEB(Autonomous Emergency Braking)系統將會自動制動。該技術避免了38%的追尾事故。但是貨車右轉彎事故頻次依然較高,而且致死率很高。

1、貨車右轉彎交通事故數據分析

針對四川西華機動車司法鑒定所及國家車輛事故深度調查體系(NAIS)深度調查獲取的重型貨車右轉彎交通事故案例進行調查研究,選取16起典型案例進行統計分析。

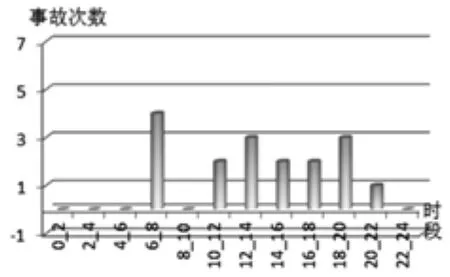

1.1 貨車右轉彎交通事故時間統計分析

從圖1(橫坐標為一天內各時短,,縱坐標為各時段事故次數)統計結果可以看出,貨車右轉彎交通事故主要集中在白天,其中6:00-20:00所發生的事故占總事故的71%。主要原因是白天道路上的行人及非機動車比夜間多。

圖1 貨車右轉彎交通事故時間分布

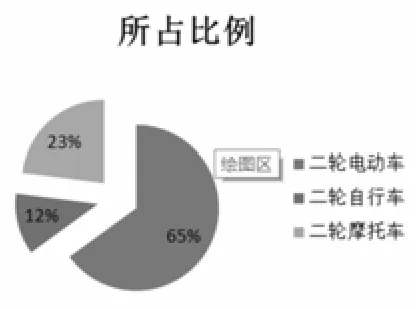

1.2 貨車右轉彎交通事故涉事方類型統計分析

從圖2統計結果可以看出,貨車右轉彎交通事故中二輪電動車約占統計交通事故涉事方總數的65%,二輪自行車占統計交通事故涉事方總數的12%,二輪摩托車占統計交通事故涉事方總數的23%。

圖2 貨車右轉彎交通事故涉事方

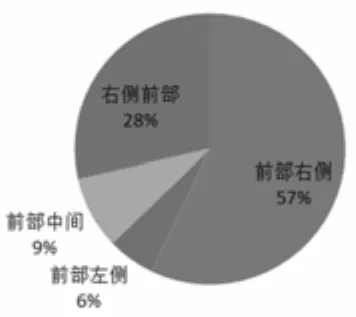

1.3 貨車右轉彎交通事故貨車第一碰撞點統計

圖3 貨車右轉彎交通事故第一碰撞點位置

從圖3統計結果可以看出,貨車右轉彎交通事故中第一碰撞點集中分布在貨車前部,其中前部右側和右側前部分別占在事故數的57%和28%。

2、貨車右轉彎交通事故原因分析

通過對以上統計結果進行分析,可以看出貨車右轉彎事故高發及其致死率較高的主要原因有:

(1)視野盲區

從上面的統計結果可以看出,貨車右轉彎交通事故中,貨車類型多為重型混泥土罐車和重型自卸貨車,對重型貨車而言,其輪胎大,駕駛室高,受害者往往倒在前輪和前后輪之間,被碾壓致死。然而因視野盲區而造成的對車身右側一定范圍內的騎行人員活動無法知曉,雖然貨車右側后視鏡處安裝了多面鏡,擴大了駕駛員的視野范圍,但是還有很大的限制,人在正常靜止的狀態下,人眼前方水平方向上的可視角度為210度左右,而這區間內大約只有60度的范圍是人眼視力最為集中的區域,人眼在直前視線范圍為上方50度~55度、下方60度~70度,其中最為集中的區域是上下各15度的范圍,也就是說人眼天生就存在著視力盲區[3](如圖5所示);在駕車中,視力盲區帶來的影響更加明顯,因為人眼的集中可視區域會隨著車速的增加而逐漸縮小,眼睛兩側的事物快速滑過,注意力逐漸向正前方集中,所以盲區的范圍也變得更大,在騎行人員距離貨車較近時、天氣情況較差時和駕駛員疲勞時等,駕駛員難以觀察清楚,導致事故發生。

圖4 貨車的盲區

(2)內輪差

駕駛員在行車過程中如果只注意前輪的行進軌跡而忽略內輪差[4]的存在,就很容易使車后輪駛出路面或者與轉向側其他物體發生碰撞。在路口轉彎時騎行人員常被右轉彎的貨車側面刮倒后碾壓;從騎行人角度看,認為車輛前輪過去了就應該沒有危險,急忙過路,沒有認識到內輪差的存在所以最終躲閃不及。

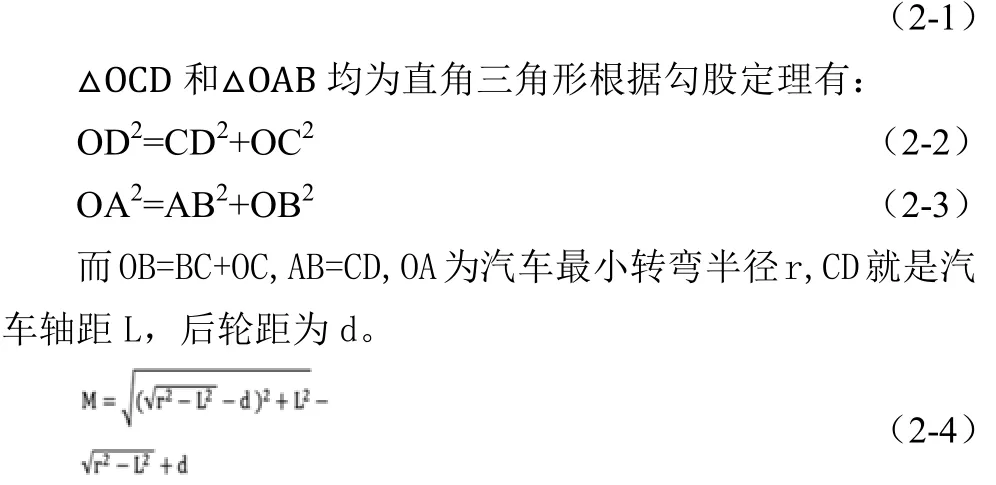

下圖為一般車輛的轉向路徑圖,根據內輪差(百度)的定義有:

內輪差并不是一個固定的數值,一般情況下,就唯一變量而言在其他數據一定的情況下可得以下結論:輪距越大,內 輪差越大;軸距越大,內輪差越大;最小轉彎半徑越小,內輪差越大;方向盤轉角越大,內輪差越大。

圖5 右轉彎路徑圖

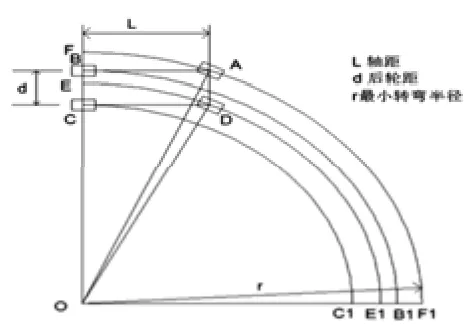

根據統計車型的最小轉彎半徑、后輪距和軸距,可以計算出貨車右轉彎內輪差M集中在0-2m之間。所以貨車右轉彎時,車外人員位于貨車右側橫向距離右前輪兩米范圍內時,易發生事故。所以,貨車右轉彎時,其右側橫向距離右前輪兩米范圍內是一危險區域。

圖6 車輛參數

(3)駕駛員和騎行人安全意識淡薄

通過統計駕駛員口供發現70%貨車駕駛員的行為及其相似,在路口遇到綠燈時駕駛人直接右轉彎,沒有注意處于旁邊車道的騎行人員,從思想上認為行人會主動避讓,麻痹大意。從騎行人角度看,認為車輛前輪過去了就應該沒有危險,急忙過路,沒有認識到內輪差的存在所以最終才躲閃不及。

(4)中國特殊的道路交通環境

中國特殊的道路交通環境包括低水平道路基礎設施和道路使用者的違規行為[5]。通過警方提供的貨車右轉彎交通事故資料顯示超過80%的事故道路橫斷面位置都為機非混合車道。

3、貨車右轉彎交通事故對策

通過對16起案例進行事故再現,發現,每一起事故中貨車和二輪車存在時間和空間上的交叉點,二輪車的運動多為直線運動,而貨車的運動則分為兩個基本運動:第一是平行于自行車的運動軌跡,第二是繞一個固定的圓心做圓周運動[6]。由深度調查測得事故現場車輛緊急制動痕跡長度為7.6~11.9m。因重型貨車與騎行人質量相差較大,故在不考慮碰撞過程中能量損失的情況下,根據GA/T643—2006《典型交通事故形態車輛行駛速度技術鑒定》[7]中的常用基礎公式(1),計算貨車碰撞瞬時速度:

式中:v為貨車在采取制動措施時的行駛速度km/h;g為重力加速度,取9.8 m/s2;φ為車輛制動縱滑附著系數,取0.7;t為制動協調時間,取0.1-0.2 S;S為事故車在地面留下的車輪制動印痕長度;通過計算事故車的碰撞瞬時速度集中分布在30-45km/h。二輪車的車速集中分布10-20km/h。轉彎之前貨車右邊緣和二輪車的垂直距A離集中在1-3m之間。貨車發生事故后的制動減速度集3.92-6.86m/s2。碰撞前一秒時二輪車相對貨車的距離L集中分布在貨車右前側0m-7m處(見圖7)。

圖7 貨車右轉事故的相關參數

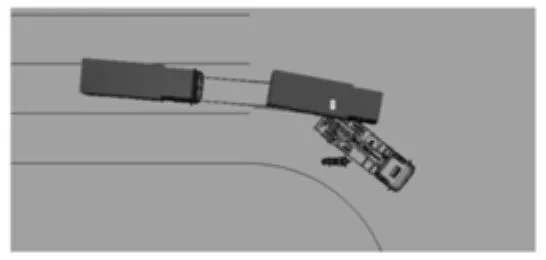

根據上述統計分析數據和貨車所存在的內輪差及視野盲區,將16起貨車右轉彎事故再現并獲得事故發生前的運動形態,可建立貨車右轉彎安全距離預警區域,如果貨車在右轉彎中預警系統探測到在該區域有二輪車通過時,該系統則對駕駛員給予警告,駕駛員采取防范措施則此事故可被避免。考慮到貨車駕駛員的反應時間和制動器間隙故可將貨車預警系統分為三個等級,分別是初級預警、中級預警和高級預警。初級預警,當預警系統探測到前方是彎道時,根據周圍是否有二輪車,二輪車與貨車的水平距離在0m-3m內時,垂直距離在7m-15m時預警系統給予駕駛員短暫的報警警報,此時駕駛員只需輕踩制動踏板就可避免該事故的發生,中級預警,當預警系統探測到前方是彎道時,根據周圍是否有二輪車,二輪車與貨車的水平距離在0m-3m時,垂直距離在0m-7m時預警系統給予駕駛員短暫連續的報警警報,此時駕駛員必須將制動踏板踩到最低位置或者不轉彎才可避免事故的發生。高級預警,當預警系統探測到前方是彎道時,根據周圍是否有二輪車,二輪車與貨車的水平距離在內輪差范圍之內時,預警系統給予駕駛員連續報警警報,此刻駕駛員必須將制動踏板踩到最低位置并且改變原來的轉向。

4、仿真分析

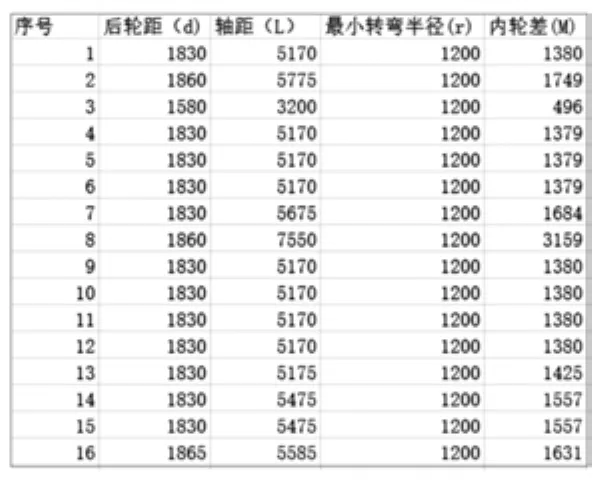

2015年6月,在成都市高新區敬成路與蓉北路路口,一輛豪沃牌自卸汽車與一輛二輪摩托車發生碰撞。事故造成二輪摩托車當場死亡。事故參與方最終位置如圖(8)所示,利用PC-crash9.0軟件對事故現場進行仿真模擬。在車輛數據庫中找到貨車的模型,按實際測量的尺寸和該車型的公告參數對車輛的外形進行修改;設置車輛的制動減速度6.87m/s2,測量得到的地面摩擦系數0.7。導入騎行人多剛體模型,并根據尸檢報告修改人體參數模型,用公式發計算得到的貨車車速約為46 km/h為參照和實際所測量二輪車的參數對模型進行修改。

圖8 道路交通事故現場圖

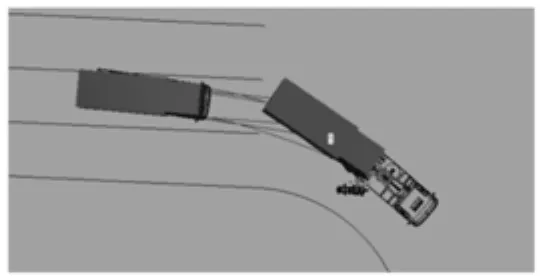

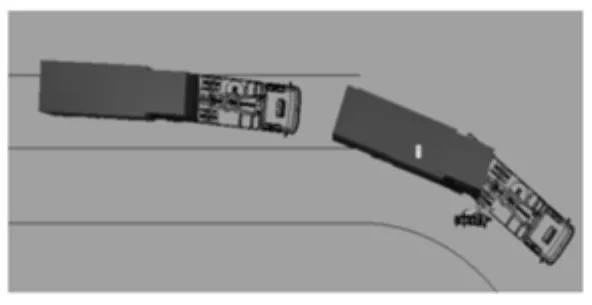

圖9 執行高級預警仿真效果

圖10 執行中級預警仿真效果

仿真分析的結果真實的還原了本次事故各個參與方的運動形態,利用真實案例對預警系統進行驗證,在發生事故前分別執行初級預警、中級預警。高級預警如下圖所示。各個級別預警系統可有效避免事故的發生。

圖11 執行初級級預警仿真效果

5、結論

(1)右轉彎事故中,貨車多處于主動撞擊狀態,貨車右前部將騎行人員撞到后經車輪碾壓致其死亡。

(2)提出貨車右轉彎交通事故的駕駛員和車外騎行人員輔助預警系統,為ADAS(先進駕駛員輔助系統)開發提供理論依據。

(3)對駕駛員的安全教育要加強,嚴禁超速、疲勞駕駛、違章駕駛等,駕駛員本人應該提高安全意識。騎行人員在路口看到貨車時應盡量遠離。提高大貨車生產的技術標準,汽車生產廠家和貨運企業在設計中,可以在貨車右前側安裝可移動式防護欄,在公路上行駛時可開啟護欄防止騎行人被撞到后碾壓致死。

[1] 公安部交通管理局.中華人民共和國道理交通事故統計年報(2014年度).

[2] 基于LS-DYNA仿真分析的貨車側部防護裝置研究 南昌工程學院學報

[3] https://www.baidu.com.

[4] 車輛內輪差問題的優化分析.科技世界.

[5] 貨車右轉彎事故原因分析.

[6] Development of a Test Procedure for Driver Assist Systems Addressing Accidents Between Right Turning Trucks and Straight Driving Cyclists.

[7] GA/T643-2006.典型交通事故形態車輛行駛速度鑒定.

Research on the cause of the accident analysis and countermeasure of heavy duty truck right

Zhou Ming1, Li Pingfei1,2, Liu Na1

( 1. Shool of Transport&Automotive, Xihua University, Sichuan Chengdu 610039; 2.Sichuan Xihua Vehicle Forensic Institute, Sichuan Chengdu 610039 )

For the study of heavy duty truck right in the process of the driving mechanism and countermeasures of traffic accidents, This topic in sichuan xihua appraisal of motor vehicle traffic accident by judicial authentication data depth and the national vehicle accident investigation system (NAIS) depth based on the survey data, collection of heavy truck right turn traffic accident data, and reason analysis of the collected data and statistical analysis to extract data such as the rule of individuality and commonness, the main reason. Based on this, advances in safety area, right the accident early warning area, the concept of dangerous areas, truck drivers and vehicles are put forward based on the area personnel outside the auxiliary warning system, to avoid the warning effect personnel outside the car into the danger zone. Using Pc - Crash software, together with heavy truck traffic accident cases which caused by the right as the research object, by simulating the process of the accident, verify the feasibility of early warning system. For local micro control and implement the specific preventive measures against accidents to provide accurate basis, and effective treatment method and corresponding measures are put forward.

heavy duty truck; traffic accident; Pc-Crash software; early warning system

U461

A

1671-7988 (2017)09-84-04

10.16638/j.cnki.1671-7988.2017.09.031

周明(1992-)男,江蘇宿遷,碩士,就讀于西華大學汽車與交通學校。主要從事道路交通安全方面的研究。基金項目:西華大學研究生創新基金(ycjj2015153)。資助項目:國家車輛事故深度調查體系項目(14203245);西華大學研究生創新基金資助(ycjj2015154)。