基于分布式無線傳感網絡的智能變頻風機的研究應用

孫凱,連京華,李惠敏,殷若新

(山東省農業科學院家禽研究所,山東濟南250023)

基于分布式無線傳感網絡的智能變頻風機的研究應用

孫凱,連京華*,李惠敏,殷若新

(山東省農業科學院家禽研究所,山東濟南250023)

隨著我國養殖業的不斷發展,家禽養殖規模化和現代化發展已成為必然,越來越多的養殖企業開始利用環境自動化控制技術對禽舍進行有效管理,取得了顯著的生產效益。標準化、規模化的程度在家禽養殖業的占比越高,環境因素所起的作用越大。

通風對于環境控制的重要性不言而喻。良好的通風可以排出舍內水蒸氣、各種有害氣體、粉塵以及多余的熱量,從而保證雞體健康。風機是依靠輸入的機械能而提高氣體壓力并排送氣體的機械,是目前家禽養殖中主要的通風設備。實際生產中禽舍環控風機主要包括變頻和定頻兩種。定頻風機價格低廉,應用廣泛,設備簡單,故障率低,但缺點同樣突出,每次啟動消耗能源多,舍內環境變化波動強烈,易使家禽產生應激反應。變頻風機很好卻能解決了以上問題,開機初期,高頻運轉,可以快速改善舍內環境;達到設定溫度時,降頻運轉不停機,室溫變動小;穩定運轉后,低頻低功率運轉,節能省電。因此變頻風機成為本次研究應用的首選。

1 系統組成

市場上銷售的變頻風機對溫度的實時感知是通過一個溫度傳感器來實現的,由于禽舍空間結構的復雜性,高處和低處的空氣質量、風機旁邊和遠處的空氣質量、禽舍中部和靠墻的空氣質量差別都較大,一個傳感器難以獲取科學、客觀的數據。分布式無線傳感網絡通過設置在多個重要代表位置的溫度傳感器獲取數據,由計算機程序校對后獲得最接近客觀事實的舍內溫度信息,進而控制風機運行。該系統主要由無線溫度傳感節點、控制節點(控制器和數據通訊部件)、基站、監控終端組成。變頻風機系統結構見圖1。

圖1 智能變頻通風系統結構示意圖

無線溫度傳感節點根據測定要求布置在禽舍內,通過自組織方式組成分布式無線智能傳感網絡,每個傳感器把各自采集到的數據實時經多跳路由發往基站,控制電路實時獲取的風機設備的狀態信息通過多跳方式由控制節點發往基站,基站通過串口把匯總數據發向監控終端(服務器),監控終端內安裝專業軟件的控制算法對數據進行計算和分析,得出風機設備最優運行方案,以多跳方式將控制命令通過基站發往控制節點,控制風機設備的運行狀態。

2 系統軟硬件設計

本系統涉及到多個無線溫度傳感節點,節點的可靠運行是整個系統的基本要求,本系統實用的傳感節點包括傳感器、無線通信模塊、處理器、存儲器。無線溫度傳感節點架構見圖2。

圖2 無線溫度傳感節點架構圖

處理器電路是傳感器、通信模塊、儲存電路及控制器的核心,還負責控制驅動電路流程和總線通訊協議邏輯。因此處理器采用低成本、高速率的STC15W204S芯片。無線通訊模塊主芯片采用TI的CC2530,2.4G載頻,棒狀天線,使用電池供電。

2.1 系統基站系統基站由基帶板、主控傳輸板以及電源模塊組成。主控傳輸板接收網絡發來的傳感器數據和控制數據后發往基帶板轉換處理,基帶板先把數據處理為物理量數據,變換之后通過串口發往監控終端,監控終端的用戶程序接收到傳感器數據和被控設備狀態信息。計算出優化方案后數據反向傳回控制模塊,控制風機設備運行。

2.2 操作系統本系統選擇的SOS是一種從設計上著重考慮動態性的更適合多個無線節點的操作系統。它由一個公共的內核和模塊組成,它有自己的消息機制,動態內存機制可以動態加載和動態卸載模塊,以及其他的一些服務。它有豐富的模塊供調用,模塊會同時負責很多部分的功能,包括底層驅動、路由協議、數據采集、無線通信、多跳網絡等。

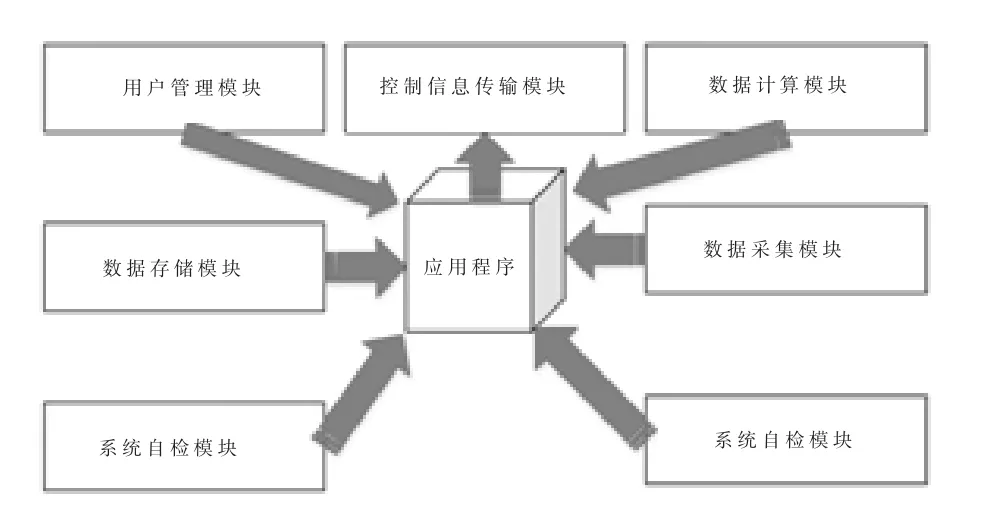

2.3 監控終端應用程序為保障系統的可靠性和有效性,特別編寫了監控終端應用程序。測試結果顯示該應用程序的穩定性良好,算法科學、高效,bug得到了最大程度的修正。應用程序結構見圖3。

圖3 應用程序結構圖

3 應用測試和功能實現

該畜禽舍環境監控系統在濟南某蛋雞舍進行現場安裝與運行,養殖場蛋雞舍都裝有風機設備、小窗和濕簾等來控制禽舍的通風、降溫。禽舍長101.2m、寬為16.4m。存欄40000只蛋雞,配置包括自動化飲水、喂料系統和自動清糞系統,根據現場情況設計配備了8個傳感節點、1個無線網絡控制節點、8臺變頻風機、1個小型基站及1臺作為監控終端的商用服務器組成。

智能變頻風機系統可以長期穩定運行,良好實現了數據采集、介質訪問、基站與監控終端的即時通信、算法科學等設計目的;系統能夠實現對禽舍溫度參數的實時采集、處理、存儲、顯示及無線網絡監控,無線傳感器網絡節點模塊化設計、組網靈活、增減方便;系統后期可根據用戶要求,通過更新監控終端應用程序和修改硬件設置后在傳感器節點添加光照、氨氣、粉塵等多種傳感器,方便實現系統升級。該系統采用的分布式無線網絡傳輸系統,避免了傳統的有線環境監控系統因布線繁雜帶來安全性問題和數據有效性問題,變頻風機設備的應用也解決了定頻風機使用過程中帶來的溫差過大的問題。因而,該系統的研究應用具有良好的發展前景。

S818.5

A

1673-1085(2017)06-0019-02

2017-05-15

*通訊作者。