藝術動畫短片分鏡臺本的創作設計探析

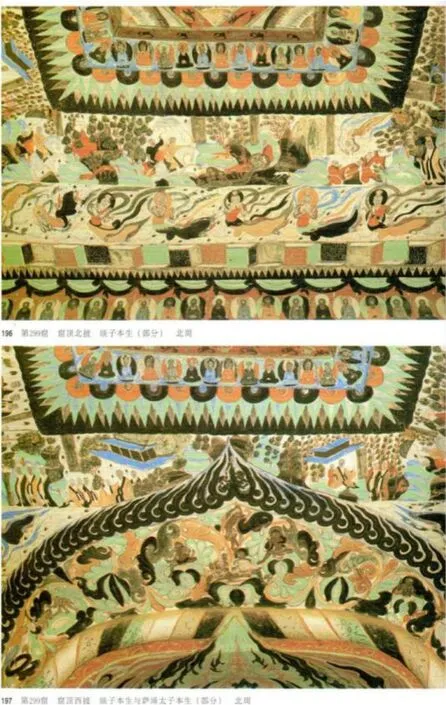

——以莫高窟299窟《睒子本生》為例

白旭東 田 昕

藝術動畫短片分鏡臺本的創作設計探析

——以莫高窟299窟《睒子本生》為例

白旭東 田 昕

敦煌壁畫是世界石窟藝術寶庫中的無價奇珍,將其中的藝術元素應用于動畫的創作中,利于敦煌藝術的保護與傳承。筆者以敦煌壁畫中的《睒子本生》為創作藍本,探析佛教本生故事動畫短片分鏡臺本的創作與設計,并針對所遇問題做出相應解決方案的探索。

敦煌壁畫的動畫創作 動畫創作 分鏡腳本 睒子本生

一、問題的緣起與現狀

莫高窟因其獨特的繪畫風格,豐富的內容,以及廣泛、深入地文化交融與綿延千年的歷史積淀聞名遐邇。針對于莫高窟的專業考古,學術研究,藝術創作,也在世界范圍形成了一股潮流。隨著數字化、新媒體的發展,敦煌元素的再挖掘、再利用邁上了一個新的臺階。現階段,國家與社會對于文化產業及其相關環節建設愈發重視,而由此產生的文化作品的創作,文創紀念品制作也使中國許多優秀的文化精髓得到挖掘與發揚。敦煌研究院根植于數千年營造序列的文化瑰寶莫高窟,于2016年成立了“文創中心”,針對莫高窟的文化進行深挖,賦予其新時代的生命。

圖1 《飛天》

就莫高窟壁畫,筆者結合自己所學專業,利用動畫這一表現形式對其進行再創作,并以此申請了“西北師范大學本科生能力提升計劃”項目,筆者通過對比、實踐、查閱文獻等方法對動畫片《晱子》的創作進行研究和探索,所得成果在下文中做以陳述與說明。

在大量查閱相關資料并對比國內較為知名的幾部敦煌題材的動畫片后發現,現階段較為成熟的敦煌題材的動畫作品主要有:早期作品,《夾子救鹿》,一部來源于莫高窟《睒子本生》的動畫短片,該片因其獨特的平面美術風格斬獲大獎。以及具有鮮明中國特色并早已家喻戶曉的動畫短片《九色鹿》。也有2000年以后的作品,如敦煌經變畫為題材動畫影片《敦煌飛天》。和運用莫高窟、敦煌元素制作動畫連續劇《敦煌傳奇》。

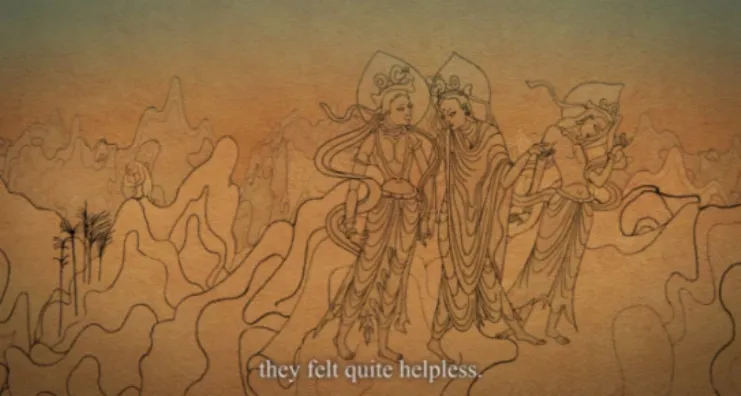

與上面幾部影片不同的是下面三部影片則是由莫高窟的管理單位研究院創作出品的,如漫游動畫《夢幻佛宮》,經變故事《舍身飼虎》和《降魔成道》的創作完成,體現著敦煌研究院對于敦煌壁畫的動畫創作已做出具有特色的創新嘗試和探索,已初見成果。

通過深入對比與分析,筆者發現,根據《夾子救鹿》所表達的內容可以體現,其導演在早期的創作階段就將影片的重點偏向于人與自任然和諧相處,結合睒子“至善仁慈”的人物性格特點將動畫塑造成為一部環保主義影片。該片在現在看來,敘事節奏過于舒緩,情節上略顯單調與重復。相比之下,動畫片《九色鹿》無論是從角色塑造,場景設計、動畫技法以及色彩的運用等方面,為大眾呈現了一部具有敦煌風格的動畫精品。

對比前兩部80年代的影片,《敦煌飛天》以莫高窟說法圖為藍本的動畫短片,它的創作完成,形成了一種新的敦煌風格的畫面,也是近幾年對于敦煌壁畫動畫創作的一次大膽嘗試。而《敦煌傳奇》的出現開創了以系列動畫片表現敦煌故事的先例。該片在社會上取得了較大的影響。但作品設計簡單,內容針對的受眾是低齡兒童,敘事風格上道德說教痕跡明顯,后續創作也尚未見到,更重要的是在美術風格上對于敦煌特色缺乏表現力。

圖2 《舍身飼虎》

圖3 《降魔稱道》

相比之下,作為莫高窟管理者的敦煌研究院在此方面的探索就顯得井然有序。早在20世紀80年代,敦煌研究院就開始就洞窟數字化的探索(樊錦詩.敦煌研究2009)。研究院在長期的探索過程中,先后經歷了壁畫臨摹,壁畫內容的高精度數字化掃描,莫高窟數字展示中心的建成,以及以壁畫內容為藍本的動畫故事創作等階段。以《舍身飼虎》和《降魔成道》為例,影片以特殊的“學研”觀賞視角與敘事風格,結合動畫的表現形式直觀地展示了佛陀在成佛前的輪回修為。但其動畫內容學術性較高,以說明與闡釋為主要目的,使其娛樂性不高,影片時間過長,年齡較小的觀眾在觀看時會缺乏耐心。兩部影片已在中國大陸、臺灣等地區部分大學進行展播,得到了積極反饋和意見。敦煌研究院依據經變《尸毗王割肉卯鴿》創作的動畫也即將完成。

綜上,其實敦煌壁畫中不乏一些華美、經典、有深意的壁畫內容,如經變畫、佛教史跡畫,以及內容豐富的本生故事,佛傳故事等。由此可見,從動畫創作方面,敦煌可待發掘的資源還有很多。

二、299窟睒子本生的動畫分鏡腳本創作

(一)《睒子本生》的內容及特征

《睒子本生》是以佛教本生故事《睒子至孝》所繪畫或石刻的壁畫故事,亦稱為《睒子變相》。

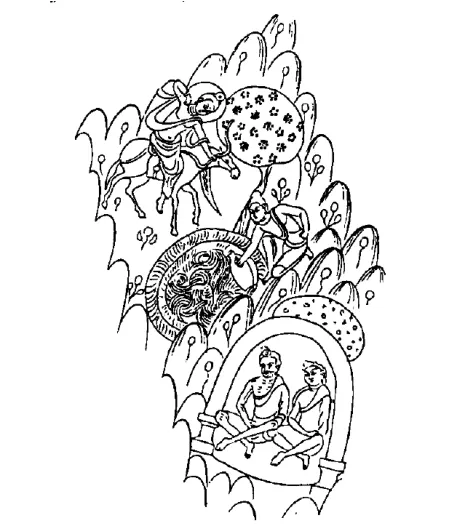

圖4 克孜爾石窟第114窟 睒子本生從《眺子經變》看佛教藝術中的孝道思想

1、莫高窟的《睒子本生》

《睒子本生》的繪制在莫高窟的畫面呈現上,集中于早期洞窟,如299、301等詳見表1。在畫面構圖上,莫高窟的繪制方式為呈“U”字形(莫高窟299窟)或橫長卷式(莫高窟301、302),與龜茲、龍門等地略有不同。在畫面風格上,僅在莫高窟就沒有完全一樣的,即使是同一時代的洞窟在顏色上、人物形象、場景、構圖等都略有不同。究其原因,一是不同畫工對于佛經的藝術化處理方式不同,二是畫工的用色習慣、顏料配比、顏料純度與質量等等或多或少都有影響。三是每個洞窟的條件不一樣,地理位置的不同,氧化程度的不同等等造就了每一幅都獨一無二的《睒子本生》。

2、不同地方與時代的《睒子本生》

《睒子本生》的故事在絲綢之路沿線廣為流傳,甚至在國內也有很大的影響力,在這里,筆者僅選擇一部分具有代表性的進行列舉。

新疆龜茲石窟的《眺子經變》繪于克孜爾第7,8,17,63,114,157,178,184,186窟和森木塞姆第26窟、克孜爾雜哈第11窟。

龜茲石窟中《眺子經變》(圖4),大約創作于東西兩晉和南北朝時期。全是菱格單幅畫式,不表現故事的全部內容,只以故事中的一兩個核心情節,畫成一幅獨立完整的故事畫。例如克孜爾第8窟和第17窟的《眺子經變》,都只繪盲父母在草廬中修行、眺子在泉邊汲水被國王追鹿誤射兩個情節《睒子本生》除了石窟所側重的敘事重點以外,又有“鹿乳奉親”這一版本,在《二十四孝》中有:周郊子,性至孝,父母年老,俱患雙眼,思食鹿乳。鄭子順承親意,乃衣鹿皮,去深山入鹿群中,取鹿乳以娛親。獵者見而欲射之,鄭子具以情告,乃免。老親思鹿乳,身掛鹿毛衣;若不高聲語,山中帶箭歸。實際上這里的“郊子”就是我們所說的“睒子”。之所以有不同的版本,是因為我國的睒子由佛經的漢譯才來到了中國如《六度集經》卷5(三國吳、康僧會編譯)《僧伽羅剎所集經》卷3(符秦、僧伽玻澄等譯)《映子經》1卷(姚秦、圣堅譯)《佛說菩薩皎子經》)1卷(失譯)等等。

3、《睒子本生》的表現與對比

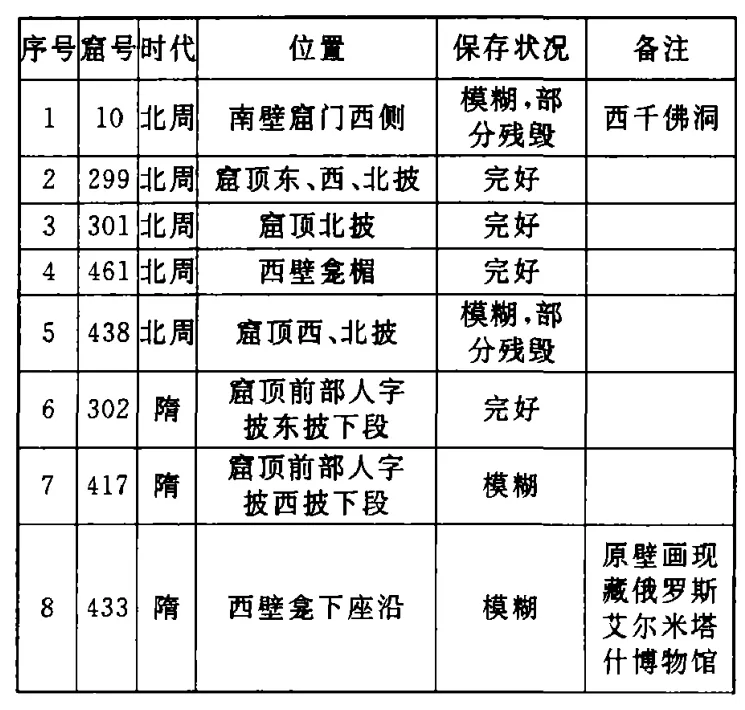

在敦煌石窟壁畫中所繪制的《睒子本生》內容的壁畫有8幅,其中西千佛洞1幅,莫高窟7幅。若按繪畫時代區分,則北周5幅,隋代3幅。其所在洞窟、繪畫時代、畫面位置、保存狀況等情況參見表格,根據表1得知,敦煌壁畫中的映子本生故事畫完損參半。

表1 窟睒子本生故事畫談起 蔡偉堂

圖5 《敦煌壁畫》莫高窟299窟的《睒子本生》經變繪于洞窟主室頂部

從敦煌到云岡等各大石窟中《睒子本生》所被描繪或表現的方式來看,其表現為壁畫與石刻,并且大多集中于南北朝時期,據文獻考,以北魏和北周居多。而以《睒子本生》為內容的壁畫在敦煌莫高窟中的表現形式全是分鏡頭式構圖,即將內容以連續畫面片段的方式繪制,也稱連環畫式構圖。其中,莫高窟北周編號299號洞窟所描繪的故事情節保存較為完整,顏色變化較少,以“U”字形的構圖堪稱巧妙。(圖5)藻井圖案的外圍披頂之上,從西北披開始,繞到東北披,其對面是佛教本生故事《舍生飼虎》畫面多殘損。299窟《晱子本生》呈“U”字形展開。由七個獨立畫面組成,構圖從兩面開始,到中間結束,敘事方法類似于莫高窟257窟的《九色鹿》,采用“異時同圖”的表現手法。其內容在《敦煌大字典》中是這樣描述的:西披北段開始第一個畫面(1)釋迦夷國王居于宮殿,以后依次是(2)國王乘馬出獵;(3)國王溪邊追逐鹿群,時逢睒子溪邊汲水,鹿群從擅自身邊馳過;(4)國王發箭射鹿,誤中睒子(5)睒子在山中采果子侍奉盲父母;(6)國王入山尋找盲父母,告知睒子身亡;(7)國王引盲父母來見睒子(8)盲父母間睒子,伏尸痛哭,同時天人與空中賜藥,睒子復活。

(二)分鏡臺本的定義與意義

1、分鏡臺本

動畫分鏡頭臺本是劇本內容與導演思想的鏡頭化呈現,動畫分鏡頭臺本分為文字臺本和繪畫臺本。另一方面分鏡臺本是系統化的視聽設計,畫分鏡頭臺本是集導演處理、美術設計、動作設計、音樂提示等一體的工作藍本,后續所有工作的依據。

2、分鏡臺本的意義

吉爾·德勒茲認為,“分鏡決定出鏡頭,而鏡頭決定了閉鎖系統中生成的運動,即決定著整體集合的諸項元素或組成部分所構成的運動”。

(三)《睒子本生》動畫分鏡臺本的創作

1、《睒子》文字分鏡頭臺本(節選)

《睒子》3分鐘樣片文字分鏡頭臺本(節選)

(1)(音樂歡快)天氣晴朗,綠樹成蔭。(下移、拉開)

(2)叢林中,花開鳥鳴,睒子在林中(遠景、中景,平移)

(3)睒子摘果(中景,與鳥獸嬉戲或鳥獸相伴)

(4)睒子摘果,從樹上摔下(近景)

(5)晱子揉揉屁股,眾生笑(近景接中景)

(6)(音樂變,啟幕為城門,上書“迦夷國”,隨后移至城中最宏偉建筑——王宮)

(7)國王命眾隨從出游(中景,剪影,平移黑場)

(8)(音樂舒緩)睒子洗衣(近景)

(9)手洗衣物(特寫)

(10)手擦汗表情喜悅(近景)

(11)衣物投水(特寫、低機位俯拍)

(12)(音樂變)水面漣漪(大特寫、轉場)

(13)馬蹄踏過小水坑(特寫)

(14)拉弓向上(特寫、甩切)

(15)天空飛鳥被射、落(遠景、)

(16)飛鳥身插劍落地,被拾起(近景)

(17)衛兵將飛鳥展現給國王(近景、過肩正反)“報告國王”

(18)國王喜笑顏開“嗯~好”(近景、過肩正反)

(19)國王一臉自信與驕傲,突然被什么吸引(特寫)

(20)一枝梅鹿河邊吃草、悠然自得(遠景)

(21)國王偃聲拿弓(近景、特寫)

(22)拉弓(特寫)

(23)箭發,向前飛行(大特寫、環拍、跟拍,弓箭視角)

(24)鹿覺,跑走(近景,弓箭視角)

(25)箭行,鹿跑,睒子現(大特寫、跟拍)

(26)箭行至睒子眼前,時間凝固/子彈時間(大特寫,跟拍,環拍)

(27)(白場轉場)

(28)睒子看見父母養育(近景、淡入淡出)

(29)睒子看見自己以前為父母喂飯,喂到一半,畫面中的的自己消失(近景、淡入)

(30)跑到身前(近景,反打)

(31)無法觸碰場景中的父母(近景、淡出)

(32)睒子看見自己以前為父母更衣,到一半,畫面中的的自己消失,跑到跟前,無法觸碰(近景、淡入、淡出)

(33)睒子看見自己以前為父母洗腳(過肩,中景)

(34)洗腳(腳部特寫)

(35)洗腳(晱子臉部特寫)

(36)洗到到一半,畫面中的的自己消失,跑到跟前,無法觸碰(近景、淡入、淡出)

(37)睒子看見自己以前扶父母上臺階,到一半,畫面中的的自己消失,跑到身前,無法觸碰,(近景、淡入)

(38)(外環拍轉場)

(39)跪地痛哭(近景、環拍一周)

(40)跪地痛哭(特寫)

(41)(白場)

(42)睒子奄奄一息,躺在國王身邊(中景)

(43)睒子奄奄一息,躺在國王身邊(近景)

2、具有敦煌壁畫特點的構圖與敘事方式

莫高窟的壁畫種類眾多,針對其特有的壁畫敘事方法,依托動畫的傳媒載體對其內容探究、深挖、再創作。

針對大型的經變畫(以唐代建筑為主)可以采用漫游的表現形式。針對內容豐富的故事畫(本生故事、佛轉故事等)可以采用倒敘、穿插、平行蒙太奇剪輯,劇本再創作。

對比莫高窟繪制的《睒子本生》經變你會發現,繪制《睒子本生》的洞窟為早期洞窟,在壁畫上多為橫長卷式的繪制方法,敘事方式有從左至右的,也有類似于九色鹿的構圖方式,從兩端開始,高潮與結束集中在中間的。所以在動畫腳本的創作過程中,筆者利用穿插蒙太奇的敘事方法,將國王與睒子這兩條故事線交于睒子被國王射中的瞬間,創新的將大量的鏡頭描寫集中于睒子的心理表現。

3、分鏡臺本中景別的處理

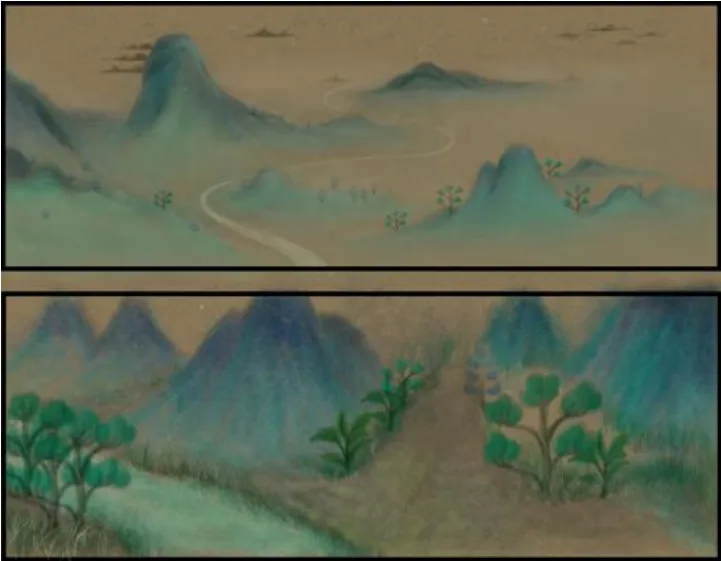

景別是指攝像機與拍攝對象間的距離。景別可具體劃分為大遠景、全景、中景、近景、特寫、大特寫。不同的景別表達著導演的主觀意圖。在《睒子本生》的動畫創作中,筆者豐富的使用了景別的變化(如文字分鏡8-17),使觀者保持對影片的新鮮感。同時也會注意利用景別表現(如文字分鏡1-5)、暗示(如文字分鏡19)與烘托氣氛(如文字分鏡23-26)。圖6為所繪場景。

圖6 《睒子》分鏡場景

4、分鏡臺本中鏡頭角度的處理與視線運用

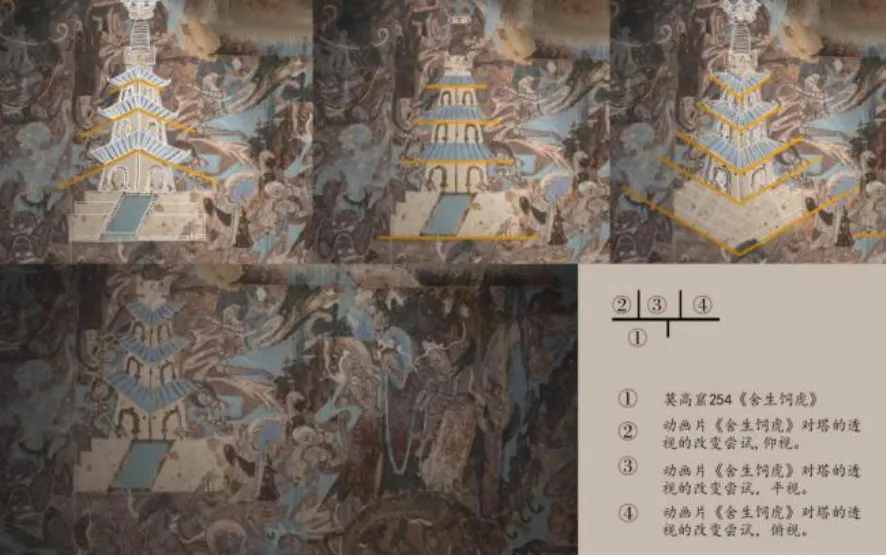

如圖7所示,該圖為莫高窟254窟壁畫經變畫《舍生飼虎》,在敦煌研究院制作的動畫片《舍生飼虎》中,其作者對壁畫中“塔”的造型進行探析。分析了為什么壁畫中的“塔”的造型會使用三種透視交叉的繪制方法。另一方面,可以體現,中國早期對于鏡頭角度的處理與視線運用就有所探尋和嘗試,并且得出現在看來也非常有意義的嘗試。故而筆者在動畫分鏡的創作過程中也選擇豐富鏡頭角度,視線的豐富性。

圖7 源于254對視角的探索

5、分鏡臺本中的運動鏡頭

運動鏡頭是鏡頭的運動方式。而鏡頭的運動又承擔著渲染氛圍,表現時間、空間變化與轉換等作用。筆者在在《睒子本生》的動畫創作中,在運用一般運動鏡頭的基礎上,大膽的嘗試了第一人稱視角跟拍(如文字分鏡24-25),子彈時間環拍等在壁畫中無法表現的現代運動鏡頭(如文字分鏡26)。

6、鏡頭的銜接與畫面節奏的掌握

分鏡頭是一種敘述故事的方式,換言之,故事決定著分鏡頭臺本中鏡頭與畫面節奏,而鏡頭間的銜接和影片情緒上的變化又影響著故事。故而導演在繪制分鏡頭臺本時,需要考慮畫面分鏡頭的銜接,不但需要使其符合故事的合理性與流暢性,還要把握住影片的節奏感,使觀者不覺疲勞,提高可觀賞性。

鏡頭的銜接有切、淡出淡出、疊入疊出、甩切、多畫面鏡頭、定格等,其每一種銜接方式都有不同的效果,筆者在創作《睒子》的文字分鏡臺時,考慮到在需要短時間內說明《睒子》的故事,既要保證動畫片的銜接不會使人眼花繚亂,又要使得畫面的銜接充滿趣味,不乏味。所以在情節舒緩或者煽情等慢節奏的地方使用淡出淡出、疊入疊出的銜接方式,如分鏡1-12。在情節緊張的地方運用到甩切的銜接方式,如分鏡14-15。再如,因為是短片的創作,所以人物關系的交代,背景的鋪陳以及觀者感情的渲染與短暫的時常形成了矛盾。所以在處理畫面節奏與鏡頭銜接的時候,筆者創新的變化了壁畫原有的敘事方式,將睒子“日行十善,至善孝親”的內容移到了睒子被箭射中后的內心世界。并運用多畫面鏡頭的銜接方式,尤其是在處理睒子至善仁慈的方面,將睒子的孝順做以交代,并將觀者的情緒在這里進行進一步的渲染與烘托,使觀者與影片產生共鳴,不希望睒子這樣的好人離我們遠去。以達到影片高潮的塑造,如分鏡31-41。

三、結語

通過對比其他敦煌題材的的動畫片以及其分鏡的繪制,基于對莫高窟壁畫故事《睒子本生》的學習與研究,筆者利用所學專業知識,對于對于敦煌壁畫動畫重構過程中所必需的分鏡設計這一環節,做出對比、分析,最后運用于實際創作過程中。本文陳述了在分鏡腳本創作過程中就具有敦煌壁畫特點的構圖與敘事方式、分鏡臺本中景別的處理、分鏡臺本中鏡頭角度的處理與視線運用、分鏡臺本中的運動鏡頭、鏡頭的銜接與畫面節奏五個方面,筆者利用現代鏡頭語言和獨特敘事、剪輯方法等,力圖在將時隔千年的壁畫故事于現代媒體上重現方面做出大膽的嘗試和突破。

敦煌壁畫的保存現狀十分嚴峻,在日益消減腿色的壁畫現狀下,如何再利用,深挖其內涵與優秀傳統文化已成為我們的責任。敦煌壁畫藝術作為傳統文化的寶庫,為動畫藝術的創作提供了寶貴資源,其應用于動畫創作中,從動畫分鏡臺本、美術風格等方面形成具有鮮明敦煌特色的動畫作品,讓敦煌壁畫煥發新的生機。

[1]徐亞非,錢為群.動畫分鏡設[M].上海:學林出版社,2013(9).

[2]夏朗云.客觀理解麥積山壁畫《睒子經變》的構圖圖式[J].麥積山石窟藝術文化,2002.

[3]張鴻勛.從印度到中國——絲綢路上的睒子故事與藝術[J].天水師范學院學報,2003(06).

[4]蔡偉堂.敦煌壁畫中的睒子本生故事畫——從俄藏莫高窟第窟睒子本生故事畫談起[J].敦煌研究,2004(5).

[5]謝生保.從《睒子本生》看佛教藝術中的孝道思想[J].敦煌研究,2001(2).

[6]胡同慶.論敦煌藝術的繼承與創新(上)[J].敦煌研究,2010(3).

[7]胡同慶.論敦煌藝術的繼承與創新(下)[J].敦煌研究,2010(3).

[8]張鴻勛.從印度到中國——絲綢路上的子故事與藝術[J].天水師范學院學報,2003(6).

[9]丁艷.敦煌壁畫的動畫創作初探[J].江蘇社會科學,2015(3).

[10]吳旭東.動畫短片藝術創作與研究——以“本土化”藝術元素“敦煌莫高窟壁畫”為題材的案例分析[J].西北民族大學,2012(6).

[11]吉爾·德勒茲.電影Ⅰ:運動——影像[M].黃建宏,譯.臺北:遠流出版公司,2003.

[12]姬瑩.論動畫電影分鏡圖及原畫創作的一個基本問題[J].電影文學,2011(20).

[13]季羨林.敦煌學大字典[M].上海:上海辭書出版社,1998:86.

(作者單位:西北師范大學)

本文系西北師范大學本科生能力提升計劃項目資助。

白旭東(1995-),男,漢族,甘肅平涼人,本科在讀,研究方向:動畫方向,項目負責人;田昕(1994-),女,漢族,臨夏人,本科在讀,研究方向:動畫方向,項目成員。