批評話語分析的語言學基石

——試論批評話語分析與系統功能語法的關系

批評話語分析的語言學基石

——試論批評話語分析與系統功能語法的關系

許 伊

批評話語分析(CDA)是近二十年來在國外興起的一種話語分析方法,側重于話語及話語生成的社會政治問題,研究話語與社會及意識形態的關系。Halliday首創的系統功能語法(SFG)將語言解釋為一種社會符號,強調語言的社會文化屬性,視之為一套在特定的社會文化語境中表達特定意義的符號系統,其獨特的社會功能視角對批評話語分析構成了巨大的吸引力,因此成為了批評話語分析的重要語言學基石。

批判話語分析 系統功能語法 意識形態

一、前言

批評話語分析(Critical Discourse Analysis,或CDA)是一門考察話語實踐、權勢關系及意識形態之間關系的跨學科研究,其出發點是對語言和話語本質的重新審視,認為語言并非中立地、客觀地再現真實的手段,而是聯結我們與外在世界的符號媒介,左右并構筑我們對世界的感知;話語則作為社會活動的具體形式生成于特定的社會文化語境,具有復制某種權勢關系、特定的意識形態傾向并使之合理化的功能。CDA的這種注重語言的使用,試圖從社會功能的角度考察語言的傾向與Halliday首創的系統功能語法(Systemic Functional Grammar, 簡稱SFG)一脈相承,因此SFG很自然地為CDA所接納,并成為其語言學基石。SFG中的社會符號思想、語域學說、情景語境思想、語言的三大純理功能思想、語言系統觀等均已被廣泛運用到CDA的一些論著中(參見Fowler, 1996; Fairclough, 1992, 1995; Hodge & Kress, 1988)。雖然某些術語及概念經過了適當的簡化和修訂,但基本上采用了SFG的整套語言分析模式。本文旨在證明SFG作為一種語言研究模式對于CDA的有效性和適切性。

二、繼承與發展——批評話語分析與系統功能語法的關系

(一)批評話語分析一覽

批評話語分析是近三十年來在西方興起的一種話語分析方法。作為一種跨學科研究范式,批評話語分析發端于1979年,由Fowler, Kress, Hodge和Trew在Language and Control一書中率先提出,意在借助語言形式的表層分析,揭示意識形態對話語的作用和話語對意識形態的反作用,探討二者是如何生成于特定的社會結構和權勢關系以及如何被用來為之服務。除卻剛才提到的幾個學者外,荷蘭的van Dijk (1985, 1998),英國的Fairclough (1989, 1992, 1995),奧地利的Wodak (1989)等學者均投身于批評話語分析的研究和實踐,使批評話語分析取得了長足的發展。

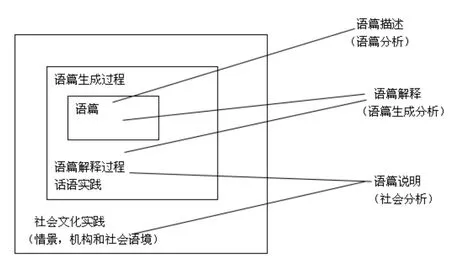

批評話語分析認為形式與內容之間的關系不完全是任意的,能指(signif i er)和所指(signif i ed)的結合有其社會成因(Faiclough, 1992: 74)換言之,意義不是在真空中產生的,語言的使用蘊含于社會語境之中。語篇產生于話語實踐,其中出現的語言結構和過程是言者從整個語言系統中選擇的結果,而這種選擇在很大程度上取決于社會語境、言者的立場觀點和交際意圖。Faiclough把語篇、話語實踐及社會文化實踐之間的關系圖示如下:

圖1 話語分析的三重維度(Fairclough 1995: 98)

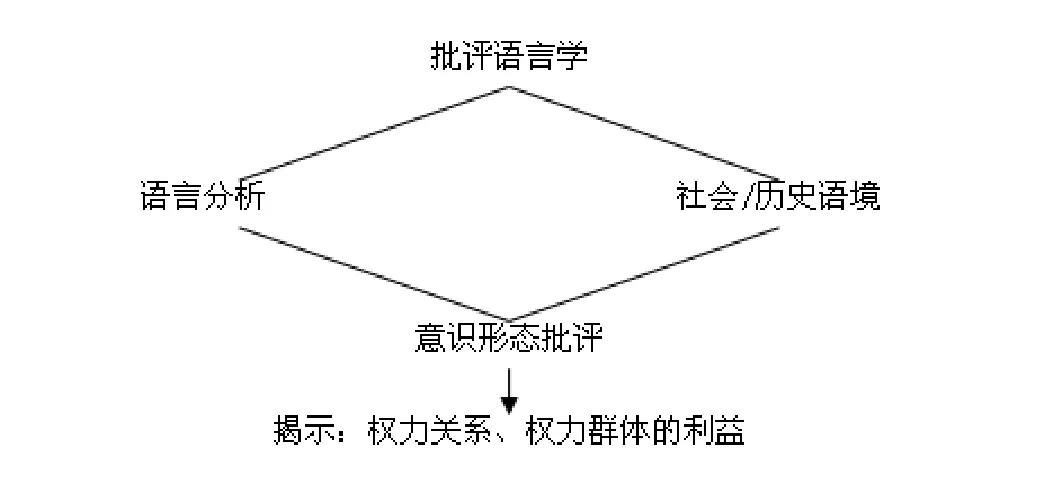

從上圖可看出,語篇分析被包括在宏觀話語分析之中,目的是對語言的表層形式進行描述,而話語分析則將語言置于特定的語境之中,從社會、文化、歷史的角度對語言進行分析與闡釋。只有把三個維度結合起來,才有可能揭示語篇中秘而不宣的意識形態,特別是那些已經為人們所內化的先入為主的觀念,并指出解釋這些觀念存在的社會條件及其在權力角逐中的作用。作為一種意識形態批判工具,批評話語分析的方法論是從分析語篇的語言特點出發,結合語篇的生成的社會文化語境,探析隱匿于語言背后的意識形態含義。國內學者辛斌(2002: 37)曾把批判話語分析的一般步驟圖示如下:

圖2 批判話語分析的一般步驟

以上論述指出了話語與社會之間的密切關系,但這只是其一,批評話語分析除了重視社會對話語的影響,還著力于考察話語對社會的反作用力。換言之,語言“不僅是對社會過程和結構的一種反射,而且有助于鞏固業已存在的社會結構和物質條件”(Fowler et al, 1979: 196)。這種注重語言與社會語境之間辯證互動關系的趨向把批評話語分析與傳統的社會語言學區別開來,因為后者僅僅是注意到了語言反映社會的層面,忽視了語言的能動作用,同時缺乏批判精神。

(二)系統功能語法的語言學思想

以Halliday為代表的系統功能語法始創于20世紀60年代,該學說的理論來源十分豐富,包括布拉格學派功能主義語言學思想、倫敦學派Firth的系統觀、Malinowski的語境思想、Bernstein的語碼思想,在考察語言與社會之間的關系的同時兼具人文主義的視野。批評話語分析分別從系統功能語法中借鑒了社會符號思想、語域學說、情景語境思想、語言的三大純理功能思想、語言系統觀等思想,龐雜如此,難以一一列舉詳述,以下只討論幾個方面。

(三)語言的社會符號觀

Halliday(1978)一直把語言看作一種社會符號,他認為“語言是社會過程的產物, 既是反映事物的手段又是影響事物的手段。”(Halliday,1978: 2)。社會文化本身就是一個龐大的符號系統,而語言則是該符號系統中最為特殊的一部分,因為語言在表現其它符號系統中也起了作用,是人們賴以構建世界的主要手段。簡言之,他認為語言是社會文化的產物或組成部分,是一種基于特定社會文化語境之中、用于表達特定意義的符號。語言的本質必須置于社會文化的大環境中方能解釋。由此可見,Halliday的語言學思想本身就注重語言與社會、意識形態的緊密關聯,即語言既反映特定的社會和意識形態,也作用于該社會和意識形態。由此可見,系統功能語言學的進路與批評話語分析的主張是頗為一致的,將語言視為社會文化符號中的重要組成部分,強調話語實踐與社會文化語境之間的辯證關聯。

人類的話語實踐就是在這個語義系統中進行不斷選擇的過程,結果體現為一系列語篇。然而語篇不是在真空中產生,而是說話者在特定語境中意義的表達。語篇與語境之間構成辯證的互動關系:語篇構筑語境的同時也為語境所構筑。Halliday繼承了Malinowski的語境思想,認為語境包括情景語境(conteхt of situation)和文化語境(conteхt of culture)。前者包括語場(Field)、語旨(Tenor)、語式(Mode);這三個變量構成了“語域”(Register)。語域描述的是語篇直接的情景因素。情景語境的三個變量各自對應語義系統的三大純理功能:語場對應概念功能,語旨對應人際功能,語式對應語篇功能。文化語境的含義比情景語境更為廣泛,指向特定言語社團的歷史、文化習俗、道德規范、思維方式、價值觀、倫理觀等。正如黃國文(2002)指出,由于作為基本交際單位的語篇是在特定的文化語境中起作用的,所以文化語境對于語篇的意義表達和理解至關重要。

顯然,批評話語分析汲取了系統功能語法的這些功能思想及語境思想,Fowler(1979: 198-213)中明確指出,語言分析要從及物性語法,情態語法,轉換,分類和連貫、秩序及統一五個方面入手,這其中不難發現對系統功能語法的語言研究模式的倚重。至于對語境思想的借鑒,Fairclough的話語分析三維觀(見圖一)可見一斑。

三、結語

批評話語分析是一門從社會學的角度考察語言的話語分析方法,關注語言中人們視而不見的權勢關系與意識形態過程。作為一門跨學科的分析方法,它的理論來源較為復雜,跨越文史哲諸多領域。本文主要回顧了批評話語分析與系統功能語法的理論淵源,意在證明系統功能語法作為一種語言研究模式對于批評話語分析的有效性和適切性。

[1]Fairclough,N.Language and Power[M].London/ New York:Longman,1989.

[2]Fairclough,N.Discourse and Social Change [M].Cambridge:Polity Press,1992.

[3]胡壯麟,朱永生,張德祿.系統功能語法概論[M].長沙:湖南教育出版社,1989.

(作者單位:中山大學國際翻譯學院)

許伊(1981-),男,廣東河源人,碩士,中山大學國際翻譯學院,助教,研究方向:功能語言學、批評話語分析、翻譯研究。