“金星”4號:首個撞擊金星的探測器

□ 思飛

“金星”4號:首個撞擊金星的探測器

□ 思飛

“金星”4號探測器

今年6月12日是蘇聯發射“金星”4號探測器50周年紀念日。在太空探索的歷史上,“金星”4號是人類首次成功地實現既對金星大氣進行探測又墜毀在金星表面的航天器,因而值得紀念。

金星伴月

“金星”1號探測器

天空中最亮的星星

金星是處于水星和地球之間的一顆行星,被看作是地球的孿生星球。自古以來人們通常把它稱作太白金星或太白星。除了太陽和月球以外,它是人的肉眼能夠看到的最為明亮的天體。由于金星被濃密的大氣層所包圍,所以給地面上的天文觀測帶來很多困難,極不容易看清它的真實面目。正緣于此,在人類進入空間時代以后,發射航天器探測金星就成為順理成章的事情了。

在太陽系八大行星中,除地球之外第一個被航天探測的就是金星。1962年8月27日美國發射的質量為202.8千克的“水手”2號探測器,帶了6臺科學儀器,于同年12月14日從距離金星34809千米處飛過,對金星氣溫做了測量,拍攝了紅外及微波波段的圖像,拉開了人類探測金星的序幕。之后,“水手”2號開始進入環繞太陽的日心軌道運行。1963年1月3日7點是地面最后一次接收到它發回信號的時間。根據其發回的數據,科學家們估計金星上覆蓋著厚達60千米的二氧化碳大氣層,金星表面溫度大概在425℃。整體而言,“水手”2號此行之任務算是極為成功的。盡管如此,它仍不如“金星”4號那樣較近地探測了金星并摔碎在金星表面價值更大。“金星”4號還是第2個成功探測了金星的航天器。

從距離大小來說,金星是最靠近地球的行星。兩者圍繞太陽運動處于最近位置時僅僅相差0.277個天文單位,即0.414億千米。從個兒大小來講,金星也最像地球,是個典型的類地行星。它的半徑為6053千米,略小于地球;它的平均密度為每立方厘米5.25克,整個質量是地球質量的81.5%;它周圍也有大氣和云層,與地球十分相像。與地球不同的是,金星沒有天然衛星。

金星與太陽系其他七大行星不同,其自轉方向與公轉方向是相反的。它一方面在距離太陽1.08億千米的圓形軌道上直著身子自西向東進行公轉,平均速度為每秒35千米,運行一周僅需224個地球日,一方面又以垂直于公轉軌道面的自轉軸為中心緩慢地自東向西進行自轉,自轉一周卻需243.2個地球日。兩者合成的結果,使金星上一晝夜正好為116.8個地球日。不難想見,在金星上看到的太陽是西升東落的。人們常用“日從西出”來諷喻根本無法實現的奢望,但在金星上這卻是天經地義的。

探測金星的航天器

1961―1983年,蘇聯共向金星發射了21個探測器,其中包括從“金星”1號到“金星”16號的16個航天器,計有13個獲得成功,3個失敗。它們中有的是在金星上硬著陸,即落地時撞壞,主要是在降落過程中對金星大氣層參數進行測量;有的是在金星上軟著陸,靠減速裝置安全降落在金星表面后進行實地探測或取樣分析;有的是成為金星的人造衛星,通過雷達等科學儀器對金星表面進行連續綜合考察。其探測獲得的數據資料都用無線電信號發回了地球。還有其他名稱的5個航天器,均告失敗。1984年,蘇聯又發射了兩個“金星-哈雷”探測器。它們到達金星軌道分別釋放登陸艙到金星表面進行探測后,又利用金星引力變軌去探測哈雷彗星。

蘇聯于1961年2月12日用“閃電”號運載火箭發射“金星”1號后,探測器于5月下旬飛掠金星,距離約10萬千米,電波中斷,隨后便進入環繞太陽的日心軌道。“金星”2和3號分別于1965年11月12日和16日發射,2號于1966年2月27日在距離金星24000千米處飛過,但通訊系統早已損毀,沒有任何科學數據傳回地球,最終進入日心軌道。3號于1966年3月1日在金星表面硬著陸,偏離預計著陸點約450千米,但通訊系統未能傳回任何信息。蘇聯在總結經驗教訓的基礎上,才成功地發射了“金星”4號,使其成為航天史上較早實現到達另一個行星的深空探測器。

①美國“麥哲倫”號金星探測器

②“麥哲倫”號探測器拍攝的金星全景雷達圖像

③美國“水手”2號探測器

④“水手”10號探測器1974年拍攝的金星照片,顯示金星被濃厚的云層包圍

“金星”4號探金星

“金星”4號探測器由前端的登陸艙和后面的軌道艙兩大部件組成,高3.5米、重1.106噸。在探測器上裝有自動遙測裝置、太陽能電池板、天體定向傳感器、拋物面天線、發射天線定向器、多普勒測高天線、防熱層、內防熱層、吸熱材料、儀器支架、蓄電池、控制電子設備和傳熱器等。太陽能電池板可以延伸至4米寬,面積有2.5平方米。軌道艙又稱金星膠囊運載器,攜帶了磁力計、宇宙射線探測計、氫氣與氧氣檢測器、帶電粒子陷阱等科學儀器。新一代的登陸艙又稱金星膠囊,直徑1米,重383千克,外表包著一層很厚的使用了新材料的耐高溫殼體,可以承受11000℃的高溫,比任何早于“金星”4號發射的探測器都還要高。由于當時對金星的了解甚少,所以登陸艙僅被加壓到25個大氣壓。它攜有包裹的降落傘和一些探測設備。鑒于降落傘打開工作后,要經歷金星濃密大氣層,故而被設計為可以耐450℃的高溫。另外也考慮到可能最終漂浮在水面上的情況,所以登陸艙膠囊的鎖使用了糖作為原料。

1967年6月12日“金星”4號發射升空后,順利地飛越了3.5億千米,于同年10月18日經自身攜帶的液體燃料火箭適時減速抵達金星軌道,環繞金星運行,又利用金星大氣的阻力降低高度,然后向金星釋放了登陸艙。軌道艙末端的液體燃料火箭,可以在艙段運行過程中對其軌道做出修正。登陸艙被投放后,它本身又釋放了兩枚溫度計、一個氣壓表、無線電高度計、大氣密度計以及11臺氣體分析儀,并透過DM波來操作兩臺無線電發射器。

登陸艙進入金星稠密大氣層后展開降落傘,在降落傘的作用下緩慢下落,并用儀器探測氣體的狀態和成分。它在穿過大氣層的94分鐘內,將探測數據及時不斷地發送給軌道艙,再由后者轉發回地球,地面測控站才收到了金星大氣溫度、壓力和組成成分的測量數據資料,并傳送給飛行控制中心。這是人類繼“水手”2號之后又獲得的一批對金星氣體進行的實地考察資料。在登陸艙距離金星表面24.96千米時,信號停止發射,估計是它被金星的高氣壓壓扁而損毀,無法工作了。“金星”4號登陸艙雖未能實現安全著陸即摔傷在金星表面,但卻獲得了寶貴的探測數據,并經軌道艙發回地球,使人類對金星有了更新的認識,其功勛卓著。鑒于其距離金星表面不到25千米才停止工作,故而也有資料說:登陸艙對金星大氣參數做了測量,然后硬著陸于金星表面。

根據“金星”4號的探測結果表明,金星大氣的組成主要是二氧化碳、幾個百分點的氮氣以及不到百分之一的氧氣;另外,外層大氣含很少的氫氣且沒有氧氣;金星僅擁有微弱磁場而且沒有輻射帶,最重要的是金星表面溫度極高,大氣層既厚重又濃密。簡而言之,根據“金星”4號的探測,金星表面異常灼熱,大氣主要成分是二氧化碳,金星沒有磁場和輻射帶。這就是它探測金星取得的主要科學成就。不言而喻,“金星”4號成功探測金星,對蘇聯發射多個航天器探測金星起到了承前啟后的作用。

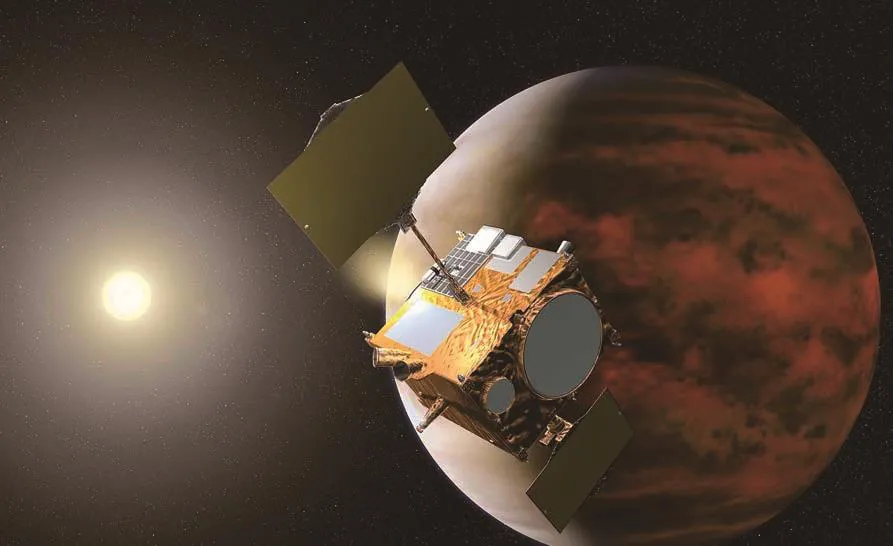

歐空局“金星快車”探測器

日本“黎明”號金星探測器

對金星的探測還在繼續

在蘇聯發射金星探測器的同時,美國也于1962―1989年共向金星發射了7個探測器,有6個獲得成功。它們中有的是從金星旁邊飛掠而過,對金星大氣作了測量或攝像;有的成為金星的人造衛星,對其大氣進行觀測,并用雷達測繪了金星表面地形圖;有的釋放探測器著陸金星表面開展工作。第7個“麥哲倫”號探測器,直至最后進入金星濃密大氣層燒毀,累計共繞金星飛行15018圈,開展探測工作4年2個月零2天,對金星99%的地貌全景進行了測繪。就傳回地球的數據而言,它比以前所有探測器的綜合還要多。歐空局和日本分別于2005年11月9日和2010年5月21日發射了名為“金星快車”和“黎明”號的金星探測器。

自20世紀60年代以來,蘇聯、美國、歐空局和日本已向金星共發射了32個航天器,其中23個成功,9個失敗。加上各種路過的探測器總數已超過40個。成功者都對金星進行了探測,并獲得了大量數據資料,推動了科學家們對金星的研究工作,看到了金星的大體面目,主要是認識了金星的溫室效應、奇特大氣、地質地貌等情況。

科學家們認為,通過對金星的研究,可弄清金星進化過程,這對預測地球的未來發展和演變具有重要的意義。