星系和宇宙 時間系統

□ 聞新 劉釗

星系和宇宙 時間系統

□ 聞新 劉釗

時間與時間系統建立

古羅馬帝國時期天主教思想家奧古斯丁(左圖)和故宮博物院的日晷(右圖)

中世紀著名思想家奧古斯丁有一句名言:“時間是什么?人不問我,我很清楚,一旦問起,我便茫然。”時間是一個很抽象的概念,生活中我們知道時間具有流逝性和測度性,流逝性是指時間一去不復返,測度性是指時間是可以測量的。

時間還包含“時刻”和“時段”兩個概念,在古代時期,科學家們發明了用一天內日影方向和長度變化來測定時間的“日晷”和“圭表”等裝備;后來,又發明了利用流體計時的“銅壺滴漏”、“燃香”等計時方法等等,這些裝備和方法都利用了周期性運動規律。

在今天的日常生活中,人們通常采用鐘表計時,而且還建立了完備的時間系統,如以地球自轉為規律的世界時、以太陽系內行星公轉為基準的歷書時、以物質內部原子的躍遷過程中輻射或吸收的電磁波頻率為基準的原子時等等。

世界時與協調世界時

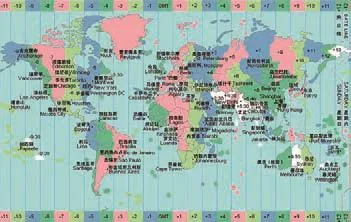

地球的時區劃分

在1884年召開的華盛頓國際經度會議上,專家一致認為雖然已經制定了不同區域的地方時,但是在一些重大的全球性活動中,還需要有一個全球范圍內大家都共同遵守的統一時間,因此大會又規定了“國際標準時間”。“國際標準時間”要求全球范圍內以0經度線上的時間作為國際上統一采用的標準時間,因為0經度線通過英國格林威治天文臺,所以“國際標準時間”也稱為“格林威治時間”,又稱世界時。

世界時是以地球自轉為基礎,不夠精確。1979年在日內瓦舉行的世界無線電行政大會通過決議,用“協調世界時間(UTC)”取代“世界時”,并作為無線電通信領域內的標準時間。協調世界時是以原子時秒長為基礎,在“時刻”上接近于世界時的一種時間計量系統,如北京時間,在時區劃分上,屬東八區,比協調世界時早8小時,記為UTC+8。

真太陽時和平太陽時

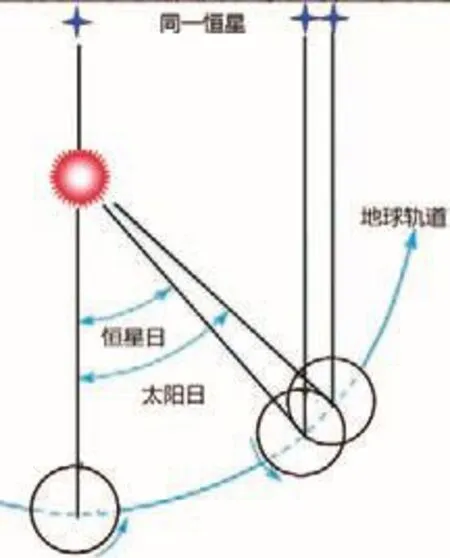

恒星時與太陽時的圖解

恒星時是以地球真正的自轉為基礎,即從某一顆恒星升起開始到這一顆恒星再次升起。實際上,恒星時是由春分點的周日視運動所決定的時間,春分點連續兩次過中天的時間間隔稱為一個“恒星日”。恒星時的起點為春分點上中天的時刻,恒星時就是春分點的時角,它的數值S正好等于該瞬時上中天恒星的赤徑。恒星時以角度量表示,在原有的時間單位基礎上乘以15,即1秒對應15角秒。1分鐘對應15角分,1小時對應15°。

地球自轉是不均勻的,對恒星時有一定影響。以太陽為例,太陽時是指以太陽為標準來計算的時間,考慮到這種影響的為真太陽時,否則為平太陽時。日常生活用的時間為平太陽時,平太陽時假設地球繞太陽運行的軌道是標準的圓形,一年中每天都是均勻的,鐘表所表示的時間就是平太陽時。而如果考慮地球繞太陽運行的軌道是橢圓的,則地球相對于太陽的自轉并不是均勻的,每天并不都是24小時,有時候少有時候多,考慮該因素得到的時間就是真太陽時,日晷所表示的時間就是真太陽時。

怎樣確定“時間段”的相等問題?

啟蒙時代最具影響力的思想家洛克(左圖)和著名數學家歐拉(右圖)

哲學家洛克曾指出,我們沒有辦法確認周期運動的每個周期是等長的,我們只能假設它們等長。很多科學家同意這個觀點,他們認為宇宙的時間進程整體地變快變慢,并不會產生任何影響。

為了確定“時間段”相等問題,18世紀的數學家歐拉提出一種“好鐘”的概念,這種“好鐘”的概念一直沿用到今天。“好鐘”定義為:用它標度的時間,應該保證牛頓定律成立、麥克斯韋電磁定律出來、能量守恒定律成立……,還應該保證物理定律形式簡單。

最近,學術界對這一問題又有了新的思路:用約定光速來定義“時間段”的相等,但有關研究還正在進行當中。

為什么說時間是彎曲的呢?

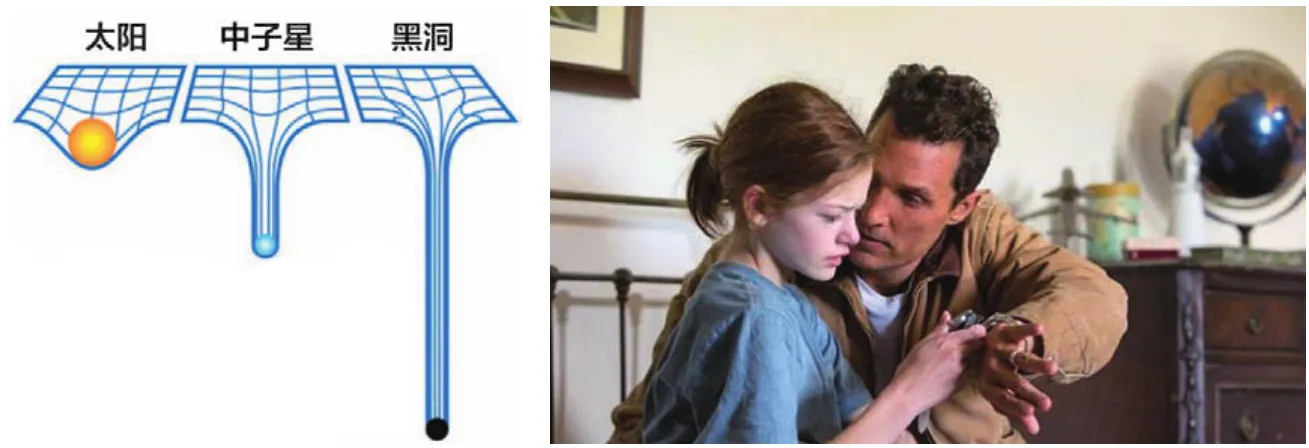

在太陽、中子星和黑洞附件的時間彎曲(左)和《星際穿越》主人公庫珀見到女兒墨菲情景(右)

這個問題是愛因斯坦一直想回答的問題,終于在1912年,他意識到時間一定是被類似于地球或黑洞這些質量很重的物體彎曲了,導致時間彎曲的原因是引力,在太陽附近,時間流逝每天慢幾分鐘,而在中子星附近,時間流逝的速度每天則慢幾個小時;黑洞附近因為引力無限大,所以在黑洞表面,時間流逝已經停止。愛因斯坦將這個發現用數學公式表示,并以定性的方式描述:任何事物都傾于去往時間流逝最慢的地方,是引力將其拉向那個地方。

黑洞周圍時間變慢的效應在電影《星際穿越》中有所展示。主人公庫珀對再次見到女兒墨菲已經絕望,因為他乘坐飛船飛到黑洞卡岡圖雅附件時,時間變慢效應使得他老了幾個小時,然而地球上已經過去了80年。

同樣,按照愛因斯坦這個定律可以得出,時間流逝的越慢,引力就越大。有人在哈佛大學做了一個測量實驗,一個居住在地下室的人與居住在同塔樓22層的人比較,時間流失慢1.6萬億分之一,這是因為越接近地心,引力越大所造成的原因。

時間彎曲對導航衛星精度的影響

對時間同步要求非常高的衛星導航系統

眾所周知,手機可以通過北斗衛星確定我們所在的位置,精度可以達到10米。手機的定位精度依賴于衛星所發出的無線電信號。一般情況,在地球上的任意位置,手機一次可以收到4顆以上衛星發出的信號。每顆衛星發給手機的無線電信號里包括:衛星的位置和信號發出的時間。我們手機在利用信號到達的時間計算出衛星和手機的距離。收到多顆衛星發出的信號并計算出距離后,手機就可以利用幾何數學關系確定我們所在的位置。

如果衛星信號的發出時間是衛星的真實測量到的時間,那么這個方法就會失效。因為來自太空20000千米,時間流逝得比地面上每天快40微秒,所以衛星必須要對此做出修正。衛星只能用自帶的原子鐘測量時間,它比地面時鐘走得慢一些,調整到地球表面的時間流逝速率一致,并將這個時間信號發到我們手機上。

下期預告:人們對太空的好奇,希望能夠看得越來越遠。望遠鏡的出現和相關技術的發展,為人類開啟了宇宙更遠更美的一扇窗。下期題目為“望遠鏡的故事”,主要介紹望遠鏡發展歷程及所涉及到的文化,包括“伽利略”望遠鏡、“牛頓”反射鏡、“山頂”望遠鏡,以及“韋伯”望遠鏡等等。