基于三維生態(tài)足跡模型擴展的土地承載力指數(shù)研究

——以溫州市為例

靳相木,柳乾坤

浙江大學(xué)土地與國家發(fā)展研究院, 杭州 310058

?

基于三維生態(tài)足跡模型擴展的土地承載力指數(shù)研究

——以溫州市為例

靳相木,柳乾坤*

浙江大學(xué)土地與國家發(fā)展研究院, 杭州 310058

生態(tài)足跡模型是土地承載力評價的重要方法。通過將Niccolucci三維生態(tài)足跡模型中足跡深度的取值范圍從大于等于1擴展到大于等于0,將生態(tài)盈余狀態(tài)的分析納入一個統(tǒng)一的三維模型框架,實現(xiàn)了自然資源消費對資源流量和資源存量占用程度在核算上的統(tǒng)一。以溫州市為例,運用擴展后的三維模型計算了2000—2012年間溫州市的生態(tài)足跡、足跡深度、生態(tài)赤字(盈余)。在此基礎(chǔ)上,引入糧食壓力指數(shù)、水資源壓力指數(shù)、碳匯壓力指數(shù)、建設(shè)壓力指數(shù)和土地綜合負擔(dān)指數(shù)等土地承載力評價指數(shù),判斷當(dāng)前市域土地是否處于超載狀態(tài),以及超載程度。研究結(jié)果表明:2000—2012年間,溫州市人均生態(tài)足跡從整體生呈逐年上升的趨勢,人均生態(tài)生產(chǎn)性土地面積基本保持不變,生態(tài)赤字嚴重且逐年上升,溫州市土地承擔(dān)著巨大壓力;2000—2012年間溫州市足跡深度在4—6之間,自然資源流量遠遠不能滿足自然資源需求,需要消耗大量的自然資源存量來支撐當(dāng)前的發(fā)展和消費;溫州市糧食壓力指數(shù)、水資源壓力指數(shù)、碳匯壓力指數(shù)、土地綜合壓力指數(shù)均大于1,耕地、水域、林地均處于超載狀態(tài),且自2000年以來,溫州市土地所承載的自然資源消費壓力是其承載能力的4倍以上。

三維生態(tài)足跡模型; 足跡深度; 擴展; 土地承載力評價

人類對土地承載力的認識,最早可以追溯到史前畜牧部落的生產(chǎn)實踐[1]。到了近代,隨著西方學(xué)界提出了“人地關(guān)系論”、“地理決定論”和“人口論”等理論議題,對土地承載力的認識從生產(chǎn)實踐提升到了理論概念的高度。到20世紀,尤其是二戰(zhàn)結(jié)束后,學(xué)界對土地承載力的概念做了明確的定義,即在不損害土地生產(chǎn)能力的前提下,一個區(qū)域所能持續(xù)供養(yǎng)的最大人口數(shù)量,即主要探討糧食生產(chǎn)對人口增長的限制作用[2- 3]。之后,隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展,糧食問題逐步得以解決,但人口膨脹,環(huán)境惡化等負面效應(yīng)不斷顯現(xiàn),對土地承載力的研究重點開始從耕地的糧食生產(chǎn)擴展到了水資源、氣候資源等限制因素[4- 6]。總的看,這期間對土地承載力的研究,雖然有的文獻考慮了除耕地之外的其他資源對人口增長的限制,但主要還是以土地的人口承載量來表征土地承載力,仍是以土地的養(yǎng)育功能為出發(fā)點,遵循的是一種“地→人”的評價路線。

隨著社會的發(fā)展,人類可以通過科學(xué)技術(shù)進步、進口本地稀缺資源、消滅其他競爭物種等方式來大幅度提高上述所謂區(qū)域的人口承載量,因而區(qū)域土地的最大人口容量“天花板”經(jīng)常被突破,試圖探求土地最大人口容量的評價路線也隨之失色。Catton另辟路徑,對土地承載力做了新的定義:土地承載力是區(qū)域所能持續(xù)承擔(dān)的最大負擔(dān)(Load),這個負擔(dān)不僅是人口的函數(shù),還是人均消費的函數(shù)[7]。20世紀90年代初,Rees從土地最原始的生態(tài)系統(tǒng)底色出發(fā),提出了生態(tài)足跡的概念,以度量這些“負擔(dān)”: 通過跟蹤區(qū)域的資源消費,將它們轉(zhuǎn)化為提供這些資源以及同化所產(chǎn)生廢棄物所必須的各種生態(tài)生產(chǎn)性土地面積,這些土地面積叫做生態(tài)足跡[8]。Wackernagel將Rees的生態(tài)足跡概念進一步發(fā)展為二維生態(tài)足跡模型,通過將區(qū)域人口的生態(tài)足跡和區(qū)域內(nèi)擁有的生態(tài)生產(chǎn)性土地面積大小進行比較,計算區(qū)域土地生態(tài)盈余或赤字狀態(tài),評價當(dāng)前人類活動對區(qū)域自然資源的占用情況[9]。隨后,Niccolucci等進一步引入和區(qū)分了自然資源流量和自然資源存量,提出了足跡廣度和足跡深度兩個新指標刻畫人類活動對區(qū)域自然資源的占用情況,將傳統(tǒng)生態(tài)足跡模型中二維平面分析拓展至三維時空分析,賦予了負擔(dān)以時間維度[10- 11]。

三維生態(tài)足跡模型作為一維*Rees所提出的生態(tài)足跡方法,用土地面積這一數(shù)值來表征自然資源消費對生態(tài)占用的大小;本文是從邏輯一貫性的角度,相對于Wackernagel的二維模型、Niccolucci的三維模型而言,將Rees提出的生態(tài)足跡方法稱為“一維”,故這里的“一維”是個“指稱”,目的是行文的便利、二維模型的深化,它在繼承一維模型用生態(tài)生產(chǎn)性土地面積來量化人口的自然資源消費負擔(dān)、二維模型計算區(qū)域土地生態(tài)盈余或赤字狀態(tài)的基礎(chǔ)上,提出足跡廣度和足跡深度概念,從時間尺度上形象表達區(qū)域土地生態(tài)盈余或赤字程度。生態(tài)足跡模型的這一深化發(fā)展,開拓了區(qū)域土地承載力評價的新視野,開創(chuàng)了突出生態(tài)底色的“人→地”的土地承載力評價路線[12- 14],與前述“地→人”的評價體系相得益彰。

本文通過擴展足跡深度的取值范圍,對Niccolucci等提出的三維生態(tài)足跡模型作了擴展,并以溫州市為例,基于擴展的三維生態(tài)足跡模型,構(gòu)建土地承載力評價指數(shù)體系,計算了糧食壓力指數(shù)、水資源壓力指數(shù)、碳匯壓力指數(shù)、建設(shè)壓力指數(shù)和土地綜合負擔(dān)指數(shù)等相關(guān)指數(shù),用于判斷當(dāng)前區(qū)域人口糧食消費、水資源消費、化石燃料消費、以及城市建設(shè)對區(qū)域生態(tài)的占用情況,以及土地承載力系統(tǒng)的超載程度。

1 評價模型及數(shù)據(jù)來源

1.1 三維生態(tài)足跡模型

Wackernagel在Rees提出生態(tài)足跡概念的基礎(chǔ)上,將其發(fā)展為二維生態(tài)足跡模型,并進行了詳細介紹[9]。生態(tài)足跡的計算公式如下:

(1)

ED=EF-BC

(2)

ER=BC-EF

(3)

式中,i為消費商品的類型,pi為i種消費商品的全球平均生產(chǎn)能力,ci為i種商品的人均消費量,ai為人均i種商品折算的生物生產(chǎn)性土地面積,N為人口數(shù),ef為人均生態(tài)足跡,EF為總的生態(tài)足跡,ED為生態(tài)赤字,ER為生態(tài)盈余,BC為區(qū)域所能提供的生態(tài)生產(chǎn)性土地面積。

Niccolucci等在原有二維模型的而基礎(chǔ)上,引入了足跡深度和足跡廣度兩個新的指標,以此來解釋人類對自然資源流量和自然資源存量的占用情況,將傳統(tǒng)二維模型的平面分析拓展至三維模型的時空分析,實現(xiàn)了生態(tài)足跡研究的縱向拓展[10]。與二維模型引入?yún)^(qū)域所能提供的生態(tài)生產(chǎn)性土地面積來表征自然資源流量相比,在三維模型中引入自然資源存量的概念。自然資源存量是相對于自然資源流量而言的,當(dāng)自然資源流量不能滿足人類消耗時,額外的消耗來自于自然資源存量。

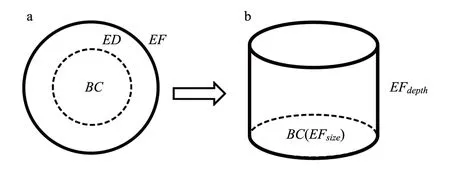

圖1 生態(tài)足跡模型由二維向三維的演變[10] Fig.1 Ecological footprint model evoluting from two-dimension to three dimension[10]

在Niccolucci等的三維生態(tài)足跡模型中,當(dāng)生態(tài)足跡小于區(qū)域所能提供的生態(tài)生產(chǎn)性土地面積時,以足跡廣度指標來表征人類活動對自然資源流量的占用程度,此時的生態(tài)足跡即為足跡廣度;當(dāng)生態(tài)足跡大于區(qū)域所能提供的生態(tài)生產(chǎn)性土地面積時,就會引入足跡深度指標來表征人類活動對自然資源存量的占用程度。足跡深度等于生態(tài)足跡與區(qū)域所能提供的生態(tài)生產(chǎn)性土地面積之比,該比值可以表示為滿足區(qū)域發(fā)展需求,再生產(chǎn)人類一年中資源消費量所需要的年數(shù)。可以認為,足跡深度是一個在時間尺度上反映區(qū)域生態(tài)壓力的指標。

生態(tài)足跡模型由二維向三維的演變過程如圖1[10]所示,在二維模型中(圖1a)存在以下關(guān)系:

EF=BC+ED

(4)

式中,EF為生態(tài)足跡,BC為區(qū)域所能提供的生態(tài)生產(chǎn)性土地面積,ED為生態(tài)赤字。

在模型演變過程中(圖1),存在著以下關(guān)系:

若EF-BC<0,則:

EFsize=EF

(5)

若EF-BC>0,則:

EFsize=BC

(6)

(7)

式(5)、(6)、(7)中,EFsize為足跡廣度,EFdepth為足跡深度,EFdepth≥1。

1.2 三維生態(tài)足跡模擴展

1.2.1 納入自然資源流量結(jié)余核算的三維模型

二維生態(tài)足跡模型,通過對比生態(tài)足跡和區(qū)域所能提供的生態(tài)生產(chǎn)性土地面積,計算區(qū)域生態(tài)赤字或者盈余,來判斷一個區(qū)域人類消費對自然資源的索取是否超過了區(qū)域自然資源的供給能力。三維生態(tài)足跡模型在二維生態(tài)足跡模型生態(tài)赤字或盈余計算結(jié)果的基礎(chǔ)上,通過引入自然資源流量和自然資源存量的概念,構(gòu)建足跡廣度與足跡深度指標,表征一個區(qū)域自然資源消費對自然資源流量的占用情況和對自然資源存量的透支程度。Niccolucci等的三維模型重點在于對生態(tài)赤字情況下自然資源存量透支程度的計量,而對生態(tài)盈余情況下自然資源流量的占用以及結(jié)余數(shù)量則未予涉及。因此,本研究通過將足跡深度的分析拓展至生態(tài)盈余情況,將自然資源消費對自然資源流量的占用程度也用足跡深度表征,將生態(tài)盈余情況統(tǒng)一到同一個三維模型框架中。

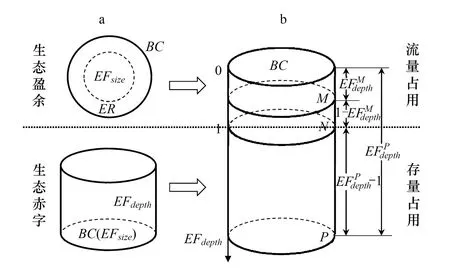

圖2 Niccolucci三維模型的擴展Fig.2 Expanding of Niccolucci′s three-dimension model

在Niccolucci等的三維模型中,足跡廣度是一個二維平面概念,在生態(tài)盈余情況時,用足跡廣度這個面積概念來表征生態(tài)足跡的大小(圖2a)。而在本文擴展后的三維模型中,生態(tài)盈余情況時的生態(tài)足跡轉(zhuǎn)以圓柱體體積的形式來表達,不再使用足跡廣度這一指標。

擴展后的三維生態(tài)足跡模型如下所示(圖2b):

(8)

式中,EFdepth≥0。

當(dāng)0≤EFdepth<1時(如M點),

(9)

(10)

(11)

式中,ERM表示M點時的生態(tài)盈余大小,它表示自然資源流量除去自然資源消費后的結(jié)余數(shù)量。

當(dāng)EFdepth=1時(如點N),

EFN=BC

(12)

式中,EFN表示N點時的生態(tài)足跡。此時自然資源流量與自然資源消費數(shù)量相等,處于生態(tài)盈余與生態(tài)赤字的臨界狀態(tài)。

當(dāng)EFdepth>1時(如P點),

(13)

(14)

(15)

擴展后的三維模型仍然視生態(tài)足跡為一個圓柱體,但與Niccolucci等的三維模型不同的是,將足跡深度的取值范圍從EFdepth≥1擴展到EFdepth≥0,將足跡深度的分析延伸至生態(tài)盈余情況,通過計算自然資源消費對資源流量占用深度,與生態(tài)赤字情況下對自然資源存量的占用深度相聯(lián)系,使得生態(tài)盈余與生態(tài)赤字兩種狀態(tài)的刻畫融合為一體,彌補了Niccolucci等的三維模型中缺少生態(tài)盈余狀態(tài)三維表達的缺陷,實現(xiàn)了自然資源消費對自然資源流量和自然資源存量占用程度在核算上的統(tǒng)一。擴展后的三維模型中,無論生態(tài)盈余,還是生態(tài)赤字情況,生態(tài)足跡均以圓柱體體積的形式來表征,可以十分便捷、直觀地計算出生態(tài)赤字或者生態(tài)盈余的大小。

1.2.2 地類間生態(tài)赤字和盈余的處理

通常,在二維和三維模型的應(yīng)用中,均將自然資源的消費折算到6種生態(tài)生產(chǎn)性土地上,即:耕地、林地、草地、化石燃料用地、建設(shè)用地、水域。通過均衡因子,對6種地類的土地面積進行修正,對修正后的結(jié)果進行加總得到區(qū)域的生態(tài)足跡。因此,二維和三維模型計算出的是整個區(qū)域生態(tài)足跡,但各類生態(tài)生產(chǎn)性土地面積加總也就意味著不同類型土地的生產(chǎn)力以及功能存在替代關(guān)系。并且,由于生態(tài)足跡計算結(jié)果是6種地類面積之和,因而無法反映區(qū)域各地類的土地供求關(guān)系,不同地類土地的空間分布及結(jié)構(gòu)是否合理等問題也都得不到體現(xiàn)[15]。此外,也有學(xué)者認為,自然資源流量和自然資源存量屬性不同,直接加總各地類的生態(tài)足跡會使得生態(tài)盈余抵消生態(tài)赤字,產(chǎn)生低估區(qū)域生態(tài)赤字的問題[16-18]。故有學(xué)者建議,分地類核算生態(tài)足跡即可,并不需要給出總的生態(tài)足跡[11,19-21]。

與擴展后的三維生態(tài)足跡模型的內(nèi)在邏輯相一致,本項研究堅持計算各個地類的足跡深度、生態(tài)赤字(或盈余),分析各地類當(dāng)前的供需情況,旨在為調(diào)整區(qū)域土地結(jié)構(gòu)以緩解資源需求壓力提供指導(dǎo);同時,堅持將所有地類資源看做一個整體,運用均衡因子調(diào)整后加和得到溫州市生態(tài)足跡和生態(tài)生產(chǎn)性土地總面積,來計算溫州市足跡深度,以此來表征溫州市土地對當(dāng)前人類活動的承載狀況。這雖然在一定程度上忽視了不同類型土地在生態(tài)系統(tǒng)中各自功能的不可替代關(guān)系,但是經(jīng)過均衡因子調(diào)整后的各類土地面積,實現(xiàn)了各類土地資源的功能在量綱上的統(tǒng)一,生態(tài)赤字和盈余加總有利于全面反映區(qū)域土地承載狀態(tài)總體情況。

1.3 數(shù)據(jù)來源

生態(tài)足跡模型中,自然資源消費核算包括生物資源消費和能源消費兩類。生物資源消費以日常消費的食物為主,如農(nóng)產(chǎn)品、動物產(chǎn)品、水產(chǎn)品、水果和木材等,包括4類土地占用:耕地、草地、水域、林地等,各消費項目的折算系數(shù)采用聯(lián)合國糧農(nóng)組織計算的有關(guān)生物資源的世界平均產(chǎn)量標準。能源消費包括煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油氣、天然氣、熱力、電力等,其中電力和熱能的消費折算通過《中國能源統(tǒng)計年鑒2010》中公布的標準煤系數(shù)折算成標準煤,根據(jù)全球平均標準煤能源足跡折算成建設(shè)用地面積;其他的化石能源消費折算為化石燃料用地,折算的標準采用世界上單位化石燃料生產(chǎn)土地面積的平均發(fā)熱量標準。生物消費和能源消費的數(shù)據(jù)主要來自于《溫州市統(tǒng)計年鑒》(2001—2013年)。均衡因子采用WWF發(fā)布的《Living Planet Report 2008》*世界自然基金會(WWF)自2001年起,每兩年發(fā)布一次名為《Living Planet Report》的報告,其中對全球以及部分國家的生態(tài)足跡計算是其中的重要部分中公布的2005年的數(shù)值,產(chǎn)量因子采用劉某承等計算的2001年中國各地類的產(chǎn)量因子[22]。

溫州市所能提供的生態(tài)生產(chǎn)性土地面積,根據(jù)2001—2013年溫州市土地利用變更調(diào)查數(shù)據(jù)整理獲得。

2 土地承載力指數(shù)構(gòu)建

基于擴展的三維生態(tài)足跡模型,從自然資源消費對土地所施加的糧食壓力、水資源壓力、碳匯壓力、建設(shè)壓力出發(fā),分別構(gòu)建相對應(yīng)的指數(shù),建立土地承載力指數(shù)體系,用以評價當(dāng)前土地對人類自然資源消費活動的承載狀況,實現(xiàn)對前人提出的生態(tài)壓力指數(shù)以及土地綜合承載力指標體系進行進一步細分和完善[23- 24]。

2.1 糧食壓力指數(shù)

糧食壓力來源于人類對土地糧食產(chǎn)出的需求[25-26]。理論上,一個區(qū)域所承受的糧食壓力的大小與該區(qū)域人口數(shù)量和人均糧食需求量成正比,可表示為:

Gp=Ga×P

(18)

式中,Gp表示一個區(qū)域的糧食壓力,Ga表示人均糧食年需求量,P表示該區(qū)域的人口總量。

區(qū)域所能提供的糧食生產(chǎn)能力與該區(qū)域耕地面積和耕地生產(chǎn)能力成正比,可表示為:

Ga=Pa×A

(19)

式中,Ga表示區(qū)域的糧食生產(chǎn)能力,Pa表示單位面積耕地糧食產(chǎn)出量,A表示該區(qū)域的耕地面積;

區(qū)域糧食壓力指數(shù)與糧食生產(chǎn)能力成反比,與糧食壓力成正比。可以表示為:

(20)

流程2:利用映射服務(wù)器,入口隧道路由器ITR能夠?qū)ID2所對應(yīng)的位置標識RLOC2進行查找,然后在RLOC1為源地址和RLOC2為目的地址的數(shù)據(jù)包內(nèi)將步驟1的數(shù)據(jù)包進行封裝,并將封裝后的數(shù)據(jù)包向IP承載網(wǎng)發(fā)送[4];

2.2 水資源壓力指數(shù)

一個區(qū)域內(nèi)土地所承擔(dān)的水資源壓力主要來自居民對水資源的需求。其中,對水資源的需求主要為直接生活生產(chǎn)用水和消費產(chǎn)品中包含的虛擬水[27- 28]。本研究參考生態(tài)足跡模型中對水資源消費賬戶的劃分以及模型中所提出的生態(tài)生產(chǎn)性土地的概念,在計算水資源壓力指數(shù)時,將生產(chǎn)水產(chǎn)品所需要的水資源數(shù)量作為區(qū)域水資源壓力,區(qū)域內(nèi)具有生態(tài)生產(chǎn)能力的水域所能提供的水資源數(shù)量作為區(qū)域水資源承載力。理論上,一個區(qū)域所支撐的水資源壓力的大小與該區(qū)域人口數(shù)量和人均消費水產(chǎn)品所需用水量成正比。可表示為:

Wp=Wa×P

(21)

式中,Wp表示一個區(qū)域所承擔(dān)的水資源壓力,Wa表示人均消費水產(chǎn)品所需用水量,P表示該區(qū)域的人口總量。

一個區(qū)域內(nèi)具有生態(tài)生產(chǎn)性功能的水域所能提供的水資源數(shù)量為該區(qū)域水資源的承載力,用Ws表示。與糧食壓力指數(shù)類似,水資源壓力指數(shù)與水資源承載力成反比,與水資源壓力成正比,可表示為:

(22)

2.3 建設(shè)壓力指數(shù)

人類活動對建設(shè)用地需求的數(shù)量越多,區(qū)域建設(shè)壓力越大。建設(shè)壓力指數(shù)可以用公式表示:

(23)

碳匯壓力是指區(qū)域生物圈所承擔(dān)的同化人類使用化石能源所排放的CO2的壓力。人類所排放的CO2越多,區(qū)域生物圈所承擔(dān)的碳匯壓力越大。碳匯壓力可以分別表示為:

Cp=Ea×P

(24)

式中,Cp表示一個區(qū)域所承擔(dān)的碳匯壓力,Ea表示人均CO2排放量,P表示該區(qū)域的人口總量。

林地主要承擔(dān)同化CO2的功能,林地面積越大,生物圈的碳匯能力越強。土地碳匯能力用一個區(qū)域林地所能同化的CO2數(shù)量來衡量,用Pa表示。碳匯壓力指數(shù)可以表示為:

(25)

2.5 土地綜合壓力指數(shù)

在三維模型框架下,將區(qū)域人口的農(nóng)產(chǎn)品消費、水資源消費、建設(shè)用地需求和二氧化碳排放等以各類生態(tài)生產(chǎn)性土地面積的形式進行量化,并通過均衡因子平衡各地類之間的生產(chǎn)力差異,將各地類土地面積進行加和,得到區(qū)域人口的生態(tài)足跡。在此基礎(chǔ)上,引入土地綜合壓力指數(shù)對土地承載壓力狀況進行評價。土地綜合壓力指數(shù)可以用足跡深度表示,即

(26)

式中,Icomprehensive表示土地綜合壓力指數(shù),即區(qū)域足跡深度EFdepth,EF表示區(qū)域生態(tài)足跡,BC表示區(qū)域所能提供的生態(tài)生產(chǎn)性土地面積。

3 計算結(jié)果與分析

3.1 生態(tài)足跡分析

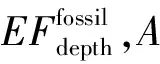

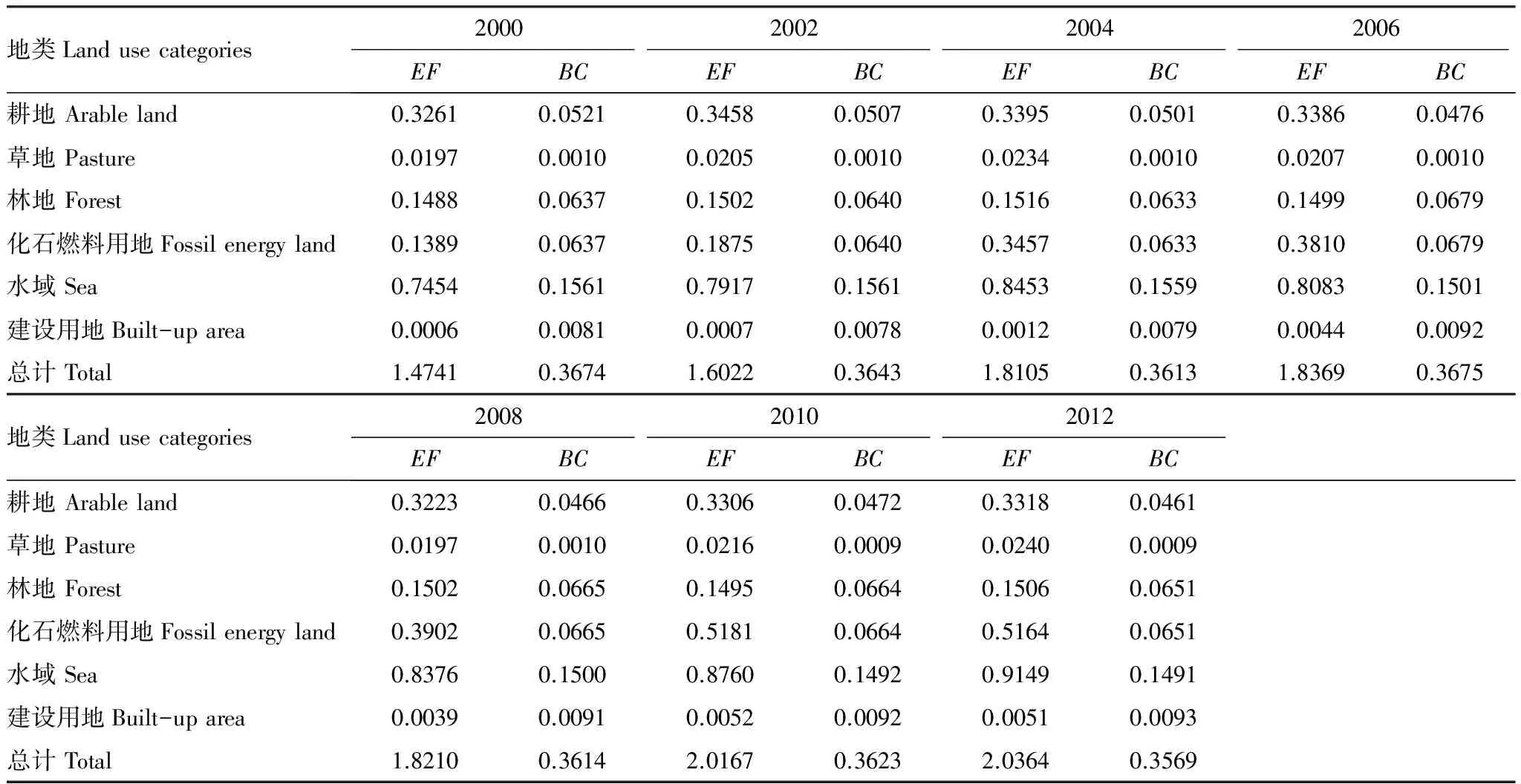

根據(jù)世界環(huán)境與發(fā)展委員會的建議,在統(tǒng)計區(qū)域生態(tài)生產(chǎn)性土地面積時,需扣除12%的土地面積,用以保護生物多樣性。參考Wackernagel對消費賬戶的劃分,以及各消費賬戶對應(yīng)的生態(tài)生產(chǎn)性土地類型,計算得出2000—2012年溫州市生態(tài)足跡及其變化趨勢如表1、圖3。

從整體上看,2000—2012年間溫州市的生態(tài)足跡從整體上呈逐年擴大的趨勢,在2012年達到最高的2.04hm2/人。人均生態(tài)生產(chǎn)性土地面積基本保持穩(wěn)定,維持在0.36hm2/人上下。生態(tài)足跡的增加,意味著溫州市居民生活所消費自然資源越來越多,人類活動對土地生態(tài)系統(tǒng)的占用越來越大。對比人均生態(tài)足跡和人均生態(tài)生產(chǎn)性土地面積,可以明顯看出,當(dāng)前溫州市土地的自然資源供給能力,即土地承載力,已經(jīng)難以支撐當(dāng)前的消費水平和發(fā)展程度,人類施加給生態(tài)系統(tǒng)的壓力已經(jīng)大大超過了生態(tài)系統(tǒng)所能承擔(dān)的負荷。

分地類來看,溫州市生態(tài)足跡中耕地部分基本保持穩(wěn)定,13年間一直維持在0.33hm2/人上下。生態(tài)足跡中的草地和水域呈不斷擴大的趨勢,水域部分2012年達到最高的0.91 hm2/人,相比最低的2000年0.75 hm2/人,人均擴大了0.16 hm2。在Wackernagel所建立的地類—消費矩陣中,耕地、草地和水域分別扮演著為人類提供糧食、畜牧產(chǎn)品、水產(chǎn)品的角色,生態(tài)足跡中耕地部分保持不變,草地和水域部分的擴大說明了溫州市居民最基本的糧食需求已經(jīng)得到滿足,吃飯問題已經(jīng)不是限制居民生活水平提高的主要因素,居民生活進入了改善飲食結(jié)構(gòu)、提升飲食質(zhì)量的階段。

林地發(fā)揮著為人類提供果類和木材等生物資源的功能,也承擔(dān)著同化燃燒化石燃料產(chǎn)生的CO2的功能。在生態(tài)足跡的計算中,分別計算木材消費的生態(tài)足跡以及化石燃料消費的生態(tài)足跡。而在區(qū)域生態(tài)生產(chǎn)性土地面積的統(tǒng)計中,不對林地中提供木材和同化CO2的部分進行區(qū)分,默認所有林地均具有此兩種功能。計算結(jié)果顯示,2000到2012年間,溫州市人均林木產(chǎn)品的消費量基本保持不變,林木產(chǎn)品消費的生態(tài)足跡維持在0.15hm2/人。在此期間,化石能源消費的生態(tài)足跡呈逐年擴大的趨勢,并在2012年達到最高的0.52hm2/人,與最低時期2000年的人均0.14hm2相比,增加了2.7倍。從生態(tài)足跡中林地和化石能源用地的大小及變化情況可以看出,人類所消費的化石能源數(shù)量的增長速度要大大高于生物資源,區(qū)域內(nèi)林地同化CO2的壓力越來越大。

2000—2012年間,溫州市生態(tài)足跡中的建設(shè)用地部分呈擴大趨勢,而建設(shè)用地面積較為穩(wěn)定,增加較少。這與溫州市城市的發(fā)展、居民居住需要越來越多的建設(shè)用地,而溫州市為保證了耕地紅線、生態(tài)用地紅線不被打破,相關(guān)規(guī)劃對建設(shè)用地數(shù)量做了嚴格管控有關(guān)。

表1 2000—2012年溫州市人均生態(tài)足跡(hm2)

圖3 溫州市生態(tài)足跡與區(qū)域生態(tài)生產(chǎn)性土地面積變化趨勢Fig.3 Changing of ecological footprint and regional biological productive land area of Wenzhou

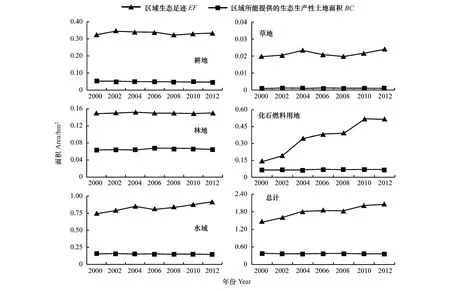

3.2 足跡深度分析

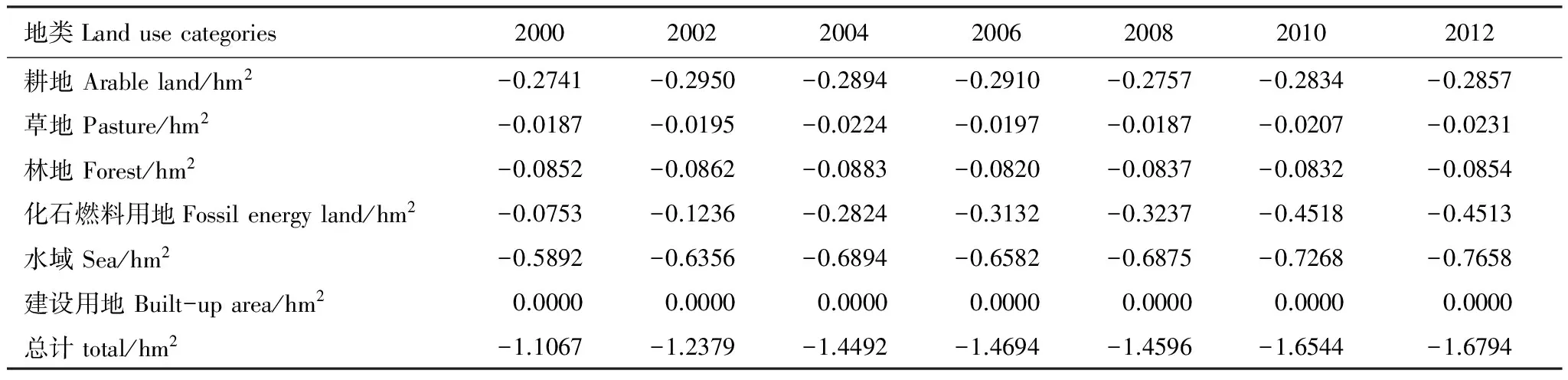

溫州市2000—2012年的生態(tài)足跡深度的計算結(jié)果如表2所示。溫州市足跡深度在4到6之間變化,也就是說,溫州市的自然資源流量遠遠不能支撐其自然資源消費,所消耗的自然資源存量相當(dāng)于溫州市土地面積的全球平均生物生產(chǎn)空間3—5a的自然資源積累。分地類看,耕地、草地、林地、化石燃料用地和水域的足跡深度均大于1。其中,耕地的足跡深度自2002年以來穩(wěn)定在7左右,即要實現(xiàn)溫州市區(qū)域糧食的足跡自足,還需要7倍于當(dāng)前的耕地面積,或者需要消耗7年耕地上所生產(chǎn)的自然資源。由于溫州市地處山地丘陵地區(qū),林地面積較大,草地面積較小,林木產(chǎn)品的供給能力較強,畜牧產(chǎn)品供給能力較弱,且由于溫州市居民較高的生活水平,林地的足跡深度仍然在2之上,草地的足跡深度在2002年突破20并呈逐年增大的趨勢。化石燃料用地的足跡深度2002年以前在3以下,而自2004年以來大幅增大,從2004年的5。46增大至2012年的7.92,并成為溫州市足跡深度的主要來源之一。雖然溫州市林地面積較大,但其較高的經(jīng)濟發(fā)展水平以及高能耗的生產(chǎn)、生活方式,使得現(xiàn)有的林地遠不能同化區(qū)域所排放的CO2。2000—2012年間,水域的足跡深度一直維持在較大的數(shù)值,且逐年增大,溫州市居民在日常飲食中對水產(chǎn)品偏好明顯是水域的生態(tài)足跡深度較大的主要原因。在表1中,建設(shè)用地生態(tài)足跡始終小于溫州市建設(shè)用地數(shù)量,這是因為生態(tài)足跡模型中假設(shè)建設(shè)用地都是占用耕地,而在溫州市實際情況中,很多建設(shè)用地是來自較低生產(chǎn)能力的林地,草地和灘涂,這實際高估了溫州市建設(shè)用地的承載能力。有學(xué)者認為,基本模型中,生態(tài)足跡中建設(shè)用地部分總是等于區(qū)域?qū)嶋H建設(shè)用地,因為本質(zhì)上兩者都同指建筑設(shè)施已實際占用的生物生產(chǎn)性土地[29]。因此,本研究亦將溫州市生態(tài)足跡中的建設(shè)用地部分與溫州市實際建設(shè)用地面積做等同處理,從而建設(shè)用地足跡深度始終為1(表2)。

表2 2000—2012年溫州市足跡深度

3.3 生態(tài)盈余與生態(tài)赤字分析

在擴展后的三維模型框架下,通過足跡深度計算,實現(xiàn)了生態(tài)盈余或赤字三維分析的統(tǒng)一。土地作為自然資源的母體,生態(tài)盈余與生態(tài)赤字反映了人類自然資源消費活動對生態(tài)生產(chǎn)性土地的需求是否超出區(qū)域供給,以及結(jié)余或超出部分的大小。

參照圖2,根據(jù)表2中足跡深度的計算結(jié)果,運用公式(11)、(15),對2000至2012年間溫州市的生態(tài)盈余或赤字進行了計算,計算結(jié)果如表3所示。2000至2012年間,溫州市總體上始終處于生態(tài)赤字狀態(tài),且生態(tài)赤字不斷增加,在2012年達到最高1.68hm2/人,相比2000年的1.11hm2/人,增加了51.76%。從整體上看,溫州市的生態(tài)赤字較嚴重,自然資源消費已經(jīng)超過自然資源流量,維持溫州市的發(fā)展需要消耗自然資源存量或者從國內(nèi)其他區(qū)域甚至是國外輸入自然資源,當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源流量遠遠不能滿足當(dāng)前溫州市的生活、發(fā)展水平,溫州市的土地承載力面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。

從各個地類上看,6類生態(tài)生產(chǎn)性土地中,除建設(shè)用地以外,其他5種地類均處于生態(tài)赤字狀態(tài)。其中,耕地、草地、林地的赤字基本保持穩(wěn)定,化石燃料用地、水域的生態(tài)赤字則逐年增加,這與溫州市居民對糧食、畜牧產(chǎn)品、林木產(chǎn)品穩(wěn)定的需求,而對水產(chǎn)品、化石能源不斷增加的消費量有關(guān)。

表3 2000—2012年溫州市生態(tài)赤字(盈余)表

生態(tài)赤字用負數(shù)表示,生態(tài)盈余用正數(shù)表示

3.4 土地承載力指數(shù)分析

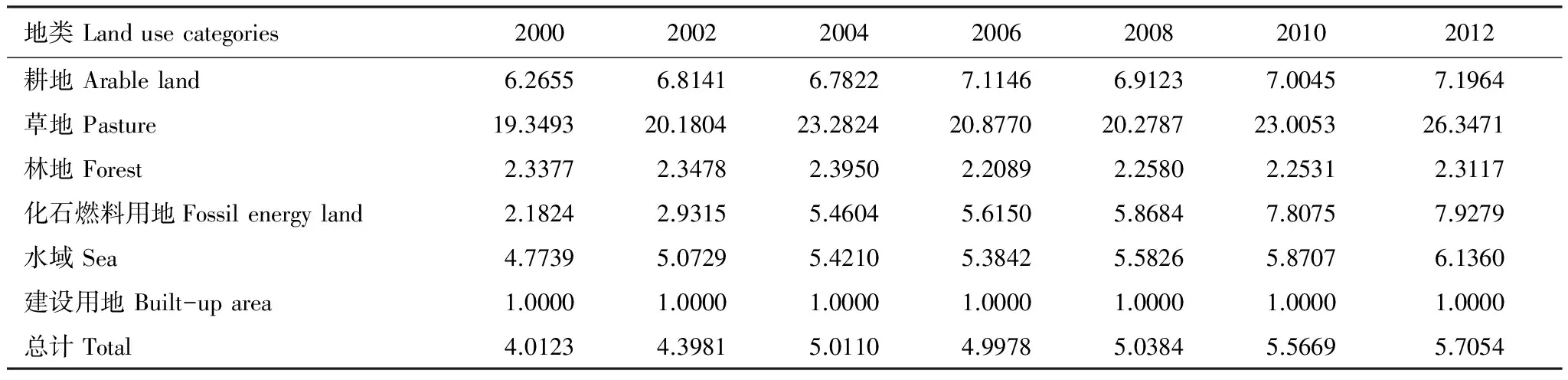

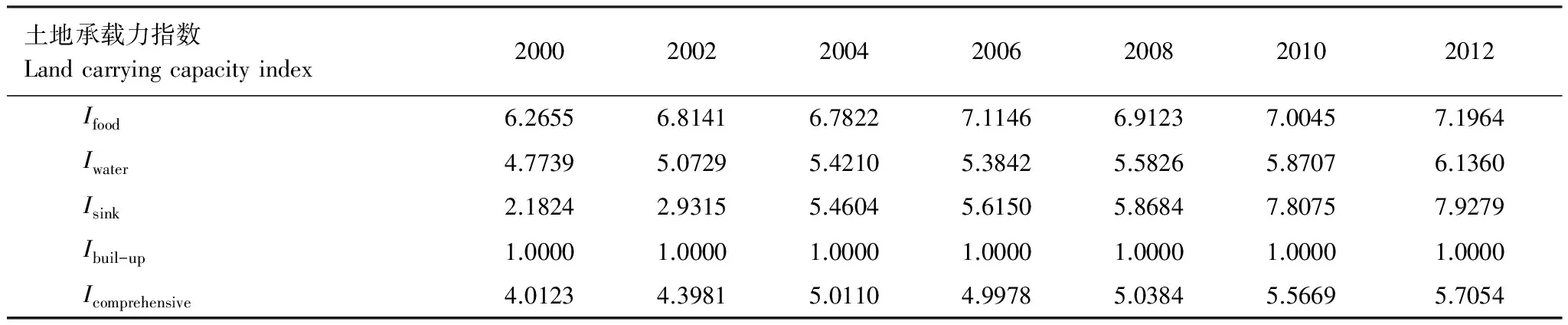

根據(jù)公式(20)、(22)、(23)、(25)、(26),計算得出溫州市2000—2012年各指數(shù)值,如表4。

表4 2000—2012年溫州市土地承載力指數(shù)

2000—2012年,溫州市糧食壓力指數(shù)從6逐漸增加至7,這說明,溫州市耕地承載的壓力較大,糧食消費已經(jīng)超出區(qū)域耕地生產(chǎn)能力的5—6倍,這與溫州市“七山二水一分田”自然稟賦以及居民較高的生活消費水平有關(guān)。居民對糧食需求的不斷增加,以及耕地保護政策的貫徹落實,是溫州市糧食壓力指數(shù)逐年增加但增幅較小的主要原因。

溫州市地處沿海地區(qū),居民日常飲食中對水產(chǎn)品偏好明顯,水產(chǎn)品在養(yǎng)殖過程中需消耗大量的水資源,因而溫州市水資源壓力指數(shù)較高。從2000—2012年間,水資源壓力指數(shù)整體上呈上升趨勢,2000年為4.77,到2012年達到最高的6.14,這說明居民對水產(chǎn)品的消耗量越來越大,并且近幾年溫州市陸續(xù)開展圍海造地工程,可利用的海洋資源趨于減少。因此,隨著溫州市水產(chǎn)品的消費量增加,水域面積的減少,溫州市水資源超載程度將不斷加重。

2000—2012年,溫州市林地的面積基本穩(wěn)定,但使用化石燃料的數(shù)量卻逐年增加,這使得碳匯壓力指數(shù)不斷升高,從2000年的2.18升高至2012年的7.93,且自2004年以來溫州市CO2排放量已經(jīng)超過其同化能力的近4—7倍。在碳匯上,林地處于嚴重的超載狀態(tài)。

2000—2012年,溫州市土地綜合承載力指數(shù)逐年升高,由2000年的4.01升高至2012年的5.71。這說明隨著近幾年溫州市社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,居民生活水平的不斷提高,各類自然資源消費對土地造成的壓力不斷增加,土地的承載能力已經(jīng)不能支撐當(dāng)前自然資源消費,區(qū)域土地壓力已經(jīng)超出其土地承載力的3—5倍,土地處于嚴重的超載狀態(tài)。或者可以說,要維持目前溫州市的發(fā)展速度和消費水平,還需要3—5個當(dāng)前溫州市的土地面積來支撐。

減少土地負擔(dān)、提升土地承載力是緩解溫州市土地生態(tài)超載狀態(tài)的兩個最主要途徑。減少食品浪費、控制溫室氣體排放,可以有效的緩解耕地、水域和林地的承載負擔(dān)。嚴格控制建設(shè)用地數(shù)量占用耕地,堅守耕地紅線,提高農(nóng)業(yè)耕作水平以及對鹽堿土壤進行改良,保證溫州市耕地數(shù)量不減少,質(zhì)量有提高,是提升耕地承載力水平的主要途徑。減少林木砍伐,恢復(fù)荒山、荒草地的林草植被覆蓋,保證林地數(shù)量有增加,以此提高溫州市林地對碳匯壓力的承載能力。

4 結(jié)論與討論

4.1 結(jié)論

基于擴展后的三維生態(tài)足跡模型,計算了溫州市2000—2012年的生態(tài)足跡、足跡深度和生態(tài)盈余(赤字),實現(xiàn)了對溫州市土地所承載的自然資源消費負擔(dān)的測算。同時,在三維生態(tài)足跡模型框架下,建立糧食壓力指數(shù)、水資源壓力指數(shù)、碳匯壓力指數(shù)、建設(shè)壓力指數(shù)以及土地綜合壓力指數(shù),對溫州市土地承載力進行了評價。研究結(jié)果顯示:

(1)2000—2012年間,溫州市人均生態(tài)足跡從整體上呈逐年上升的趨勢,人均生態(tài)生產(chǎn)性土地面積基本保持不變,生態(tài)赤字逐年上升,并在2012年達到最高的1.68hm2/人。由此可見,溫州市生態(tài)赤字嚴重,土地承擔(dān)著巨大壓力,土地所能提供的自然資源遠遠不能滿足當(dāng)前的生活水平和社會經(jīng)濟活動需要,土地承載力面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。其原因主要是溫州市經(jīng)濟的發(fā)展和居民生活水平的提高對自然資源的需求不斷增加,而溫州市貧瘠的資源稟賦難以滿足自然資源需求,這使得溫州市發(fā)展和消費超過了土地承載能力而處于嚴重的生態(tài)透支狀態(tài)。溫州市只有通過動用自然資源存量或者通過貿(mào)易,從其他區(qū)域進口生態(tài)資源,才能來滿足區(qū)域自然資源的需求。

(2)擴展后的三維生態(tài)足跡模型是在Niccolucci的三維模型基礎(chǔ)上,通過拓寬足跡深度的取值范圍,對自然資源存量和流量占用程度予以統(tǒng)一解釋。2000—2012年溫州市人均足跡深度在4—6之間,自然資源流量遠遠不能滿足日益膨脹的自然資源需求,需要消耗大量的自然資源存量來支撐當(dāng)前的發(fā)展和消費。自然資源流量的大小用主要由自然稟賦決定,而人類自然資源消費對自然資源存量的占用程度受消費水平和社會經(jīng)濟發(fā)展水平的影響。溫州市較高的消費水平和經(jīng)濟發(fā)展水平以及貧瘠的自然資源稟賦決定了,溫州市只能通過消耗自然資源存量來支撐當(dāng)前的自然資源消費。溫州市土地超載程度嚴重,區(qū)域生產(chǎn)、生活對自然資源存量的占用程度較高,可能影響生態(tài)占用的代際公平。

(3)在擴展后的三維生態(tài)足跡模型的基礎(chǔ)上,建立糧食壓力指數(shù)、水資源壓力指數(shù)、碳匯壓力指數(shù)、建設(shè)壓力指數(shù)以及土地綜合負擔(dān)指數(shù),對溫州市土地承載力進行評價。評價結(jié)果顯示,溫州市糧食壓力指數(shù)、水資源壓力指數(shù)和碳匯壓力指數(shù)均大于1,其耕地、水域和林地處于超載狀態(tài);土地綜合負擔(dān)指數(shù)在4—6之間,溫州市的經(jīng)濟生產(chǎn)和居民生活對土地所施加的壓力已經(jīng)大大超過了土地的承載能力,其壓力主要來自糧食消費和碳匯壓力。

4.2 討論

擴展后的三維模型將生態(tài)盈余狀態(tài)的分析納入了模型框架,消除了Niccolucci的模型使用的限制條件。基于擴展后的三維生態(tài)足跡模型的土地承載力評價,與其他研究中通過建立綜合指標體系有所不同。生態(tài)足跡模型是通過生態(tài)生產(chǎn)性土地面積來量化當(dāng)前的生態(tài)壓力以及生態(tài)環(huán)境的支撐能力,面積數(shù)值不僅可以在不同區(qū)域之間進行對比,并且在三維模型中可以通過足跡深度對土地的承載狀態(tài)賦予時間概念,更加形象地反映生態(tài)系統(tǒng)中人類的自然資源消費和土地的生態(tài)供給之間的關(guān)系。

需要說明的是,由于受到森林固碳能力數(shù)據(jù)的限制,本研究未能對林地中用于提供林木產(chǎn)品和同化CO2部分進行區(qū)分,默認為所有的林地均具有提供林木產(chǎn)品和同化CO2的功能。其次,有關(guān)生態(tài)足跡中水域部分的計算結(jié)果,其表征的是滿足水產(chǎn)品生產(chǎn)所需的水域面積,并不涵蓋生產(chǎn)生活中的淡水足跡和水污染足跡。再者,在建設(shè)用地足跡深度的計算中,盡管由于將生態(tài)足跡中建設(shè)用地部分和實際建設(shè)用地面積做等同處理,足跡深度始終為1,但本研究土地承載力指數(shù)體系中仍保留建設(shè)壓力指數(shù),目的在于留出今后改進生態(tài)足跡中建設(shè)用地核算方法的空間。此外,三維生態(tài)足跡模型下,將研究區(qū)域看做一個封閉模型,假定所有的自然資源消費均由本區(qū)域提供,其排放物的吸納同化也都在本區(qū)域土地上完成,沒有考慮現(xiàn)實中區(qū)域間可以通過貿(mào)易實現(xiàn)自然資源流動。探索在開放系統(tǒng)下,區(qū)域間土地承載力的協(xié)作關(guān)系,是今后研究改進的一個重要方向。

[1] Evelyn J. Sylva; or A Discourse of Forest-Trees, and the Propagation of Timber in His Majesties Dominions. London: John Martyn, 1679.

[2] Allan W. The African Husbandman. Edinburg: Oliver and Boyd, 1965.

[3] Solow R M. Is the end of the world at hand?. Challenge, 1973, 16(1): 39- 50.

[4] Millington R, Gifford R. Energy and How We Live. Sydney: Australian UNESCO Seminar, 1973.

[5] FAO. Potential Population Supporting Capacities of Lands in the Developing World. Rome: FAO, 1982.

[6] UNESCO, FAO. Carrying Capacity Assessment with a Pilot Study of Kenya: A Resource Accounting Methodology for Exploring National Options for Sustainable Development. Paris, Rome: UNESCO, FAO, 1985.

[7] Catton W R. Carrying capacity and the limits to freedom//XI World Congress of Sociology. New Delhi: Social Ecology Session, 1986.

[8] Rees W E. Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out. Environment and Urbanization, 1992, 4(2): 121- 130.

[9] Wackernagel M. Ecological footprint and appropriated carrying capacity: a tool for planning toward sustainability[D]. Columbia: University of British Columbia, 1994.

[10] Niccolucci V, Bastianoni S, Tiezzi E B P, Wackernageld M, Marchettini N. How deep is the footprint? A 3D representation. Ecological Modelling, 2009, 220(20): 2819- 2823.

[11] Niccolucci V, Galli A, Reed A, Neri E, Wackernagel M, Bastianoni S. Towards a 3D national ecological footprint geography. Ecological Modelling, 2011, 222(16): 2939- 2944.

[12] 王萬茂, 李俊梅. 生態(tài)足跡分析法及其在持續(xù)性規(guī)劃中應(yīng)用研究. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報, 2003, 11(2): 153- 155.

[13] 劉東, 封志明, 楊艷昭. 基于生態(tài)足跡的中國生態(tài)承載力供需平衡分析. 自然資源學(xué)報, 2012, 27(4): 614- 624.

[14] 徐中民, 張志強, 程國棟. 甘肅省1998年生態(tài)足跡計算與分析. 地理學(xué)報, 2000, 55(5): 607- 616.

[15] Hanley N, Moffatt I, Faichney R, Wilson M. Measuring sustainability: a time series of alternative indicators for Scotland. Ecological Economics, 1999, 28(1): 55- 73.

[16] 方愷, Heijungs R. 自然資本核算的生態(tài)足跡三維模型研究進展. 地理科學(xué)進展, 2012, 31(12): 1700- 1707.

[17] 方愷. 生態(tài)足跡深度和廣度: 構(gòu)建三維模型的新指標. 生態(tài)學(xué)報, 2013, 33(1): 267- 274.

[18] 方愷. 基于改進三維生態(tài)足跡模型的自然資本利用特征分析——選取11個國家為數(shù)據(jù)源. 生態(tài)學(xué)報, 2015, 35(11): 3766- 3777.

[19] 宋旭光. 生態(tài)占用測度問題研究. 統(tǒng)計研究, 2003, (2): 44- 47.

[20] 陳成忠, 林振山. 生態(tài)足跡模型的爭論與發(fā)展. 生態(tài)學(xué)報, 2008, 28(12): 6252- 6263.

[21] 安寶晟, 程國棟. 西藏生態(tài)足跡與承載力動態(tài)分析. 生態(tài)學(xué)報, 2014, 34(4): 1002- 1009.

[22] 劉某承, 李文華, 謝高地. 基于凈初級生產(chǎn)力的中國生態(tài)足跡產(chǎn)量因子測算. 生態(tài)學(xué)雜志, 2010, 29(3): 592- 597.

[23] 任志遠, 黃青, 李晶. 陜西省生態(tài)安全及空間差異定量分析. 地理學(xué)報, 2005, 60(4): 597- 606.

[24] 王書華, 毛漢英. 土地綜合承載力指標體系設(shè)計及評價——中國東部沿海地區(qū)案例研究. 自然資源學(xué)報, 2001, 16(3): 248- 254.

[25] 朱會義. 北方土石山區(qū)的土地壓力及其緩解途徑. 地理學(xué)報, 2010, 65(4): 476- 484.

[26] 朱紅波, 張安錄. 中國耕地壓力指數(shù)時空規(guī)律分析. 資源科學(xué), 2007, 29(2): 104- 108.

[27] 段錦, 康慕誼, 江源. 基于淡水資源賬戶和污染賬戶的生態(tài)足跡改進模型. 自然資源學(xué)報, 2012, 27(6): 953- 963.

[28] 黃林楠, 張偉新, 姜翠玲, 范曉秋. 水資源生態(tài)足跡計算方法. 生態(tài)學(xué)報, 2008, 28(3): 1279- 1286.

[29] 周濤, 王云鵬, 龔健周, 王芳, 馮艷芬. 生態(tài)足跡的模型修正與方法改進. 生態(tài)學(xué)報, 2015, 35(14): 4592- 4603.

A nalysis of a land carrying capacity index based on an expanded three-dimensional ecological footprint model: a case study of Wenzhou

JIN Xiangmu, LIU Qiankun*

LandAcademyforNationalDevelopment,ZhejiangUniversity,Hangzhou310058,China

The ecological footprint method was initially proposed by Rees in the early 1990s, and Wackernagel and Niccolucci subsequently developed this method into two-and three-dimensional models. Ecological footprint models, as tools to estimate the appropriation of natural resources by humans, are important to evaluate the land carrying capacity. Using the three-dimension model, this paper expanded the footprint depth value range from ≥1 to ≥0, and the ecological deficit and remainder were then analyzed. Using a modified three-dimensional model, the ecological footprint, footprint depth, and ecological deficit (remainder) in Wenzhou City were calculated from 2000 to 2012. On this basis, the food pressure, water pressure, carbon sink pressure, construction pressure, and land comprehensive load indexes were introduced to the indicator system of land carrying capacity, and the condition of load carrying of Wenzhou City was determined. The results showed that from 2006 to 2012, the ecological footprint per capita increased annually, and since the biologically productive land remained unchanged, the ecological deficit worsened and a greater load was imposed on the land in Wenzhou City. The footprint depth value ranged from 4 to 6, which meant that natural resource flows could not meet the demand of everyday residential consumption, and natural resource stocks were extensively depleted. The food pressure, water pressure, carbon sink pressure, and land comprehensive load indexes were >1, which indicated that arable land, sea, and forest were overloaded. Since 2000, the load, primarily from food and carbon sink pressures, imposed on biological productive land was three times greater than its carrying capacity.

three-dimensional ecological footprint model; footprint depth; expansion; land carrying capacity evaluation

國家自然科學(xué)基金項目(71273226)

2016- 01- 31; 網(wǎng)絡(luò)出版日期:2016- 11- 21

10.5846/stxb201601310224

*通訊作者Corresponding author.E-mail: liuqiankun234@163.com

靳相木,柳乾坤.基于三維生態(tài)足跡模型擴展的土地承載力指數(shù)研究——以溫州市為例.生態(tài)學(xué)報,2017,37(9):2982- 2993.

Jin X M, Liu Q K.A nalysis of a land carrying capacity index based on an expanded three-dimensional ecological footprint model: a case study of Wenzhou.Acta Ecologica Sinica,2017,37(9):2982- 2993.