內鏡下高頻電凝術聯合藥物治療成熟型疣狀胃炎的近期和遠期療效觀察

段春蓮

(廣東省樂昌市中醫院胃鏡室 樂昌 512200)

內鏡下高頻電凝術聯合藥物治療成熟型疣狀胃炎的近期和遠期療效觀察

段春蓮

(廣東省樂昌市中醫院胃鏡室 樂昌 512200)

目的:探討成熟型疣狀胃炎實施內鏡下高頻電凝術聯合藥物治療的近期與遠期療效。方法:選取2013年1月~2015年12月在我院就診并確診為成熟型疣胃炎的患者80例,隨機分為對照組與實驗組,每組40例。實驗組采用高頻電凝術聯合藥物治療,對照組采用單純藥物治療。療程結束后4周及6個月再次進行胃鏡復查比較兩組隆起病灶消退情況及幽門螺桿菌(HP)根治情況。結果:療程結束后4周,實驗組的顯效率顯著高于對照組(P<0.05);療程結束后6個月病灶數的消失率,對照組顯著低于實驗組(P<0.05);實驗組HP根除率高達90.0%,遠高于對照組的67.5%(P<0.05)。結論:內鏡下高頻電凝術聯合藥物治療成熟型疣狀胃炎于近期和遠期上都取得了不錯的療效,為成熟型疣狀胃炎治療提供新的臨床治療方法及思路,可用于臨床推廣。

疣狀胃炎;高頻電凝術;枸櫞酸秘鉀;療效觀察

疣狀胃炎(Verrucous Gastritis,VG)于臨床上表現為內鏡下呈扁平疣狀隆起、胃黏膜呈中央臍樣凹陷糜爛,表面疣狀或痘疹狀突起,病變多發生于胃竇部[1]。成熟型疣狀胃炎向惡性腫瘤轉變的機率較大[2]。目前VG的發病機制未十分明確,多數學者認為其病發與感染幽門螺桿菌(Helicobacter Pylori,HP)存在一定相關性[3]。目前臨床上VG的治療方法多采用微波、內鏡下高頻電凝術、氬氣刀等物理方法聯合藥物治療為主,均取得了不錯的療效[4]。本研究采用內鏡下高頻電凝術聯合藥物對成熟型疣狀胃炎進行治療取得了較為理想的治療效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2013年1月~2015年12月在我院就診并確診為成熟型疣胃炎的患者80例,隨機分為對照組與實驗組,每組40例。對照組男24例,女16例,年齡38~67歲,平均年齡(47.4±5.4)歲,發生部位:胃竇28例,胃體及胃竇并存12例,HP陽性38例,總病灶數49個;實驗組男25例,女15例,年齡37~66歲,平均年齡(46.9±4.8)歲,發生部位:胃竇27例,胃體及胃竇并存13例,HP陽性37例,總病灶數48個。兩組一般臨床資料進行統計分析,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:兩組均經電子胃鏡檢查并確診;尿素酶實驗為陽性;出、凝血功能正常;近1個月內未服用質子泵抑制劑和黏膜保護劑;自愿接受本研究且依從性較強的患者。排除標準:心肺肝腎功能異常患者;伴有活動性胃炎和(或)胃、十二指腸潰瘍患者;不愿接受本研究且依從性較差的患者。

1.2 方法實驗組采用高頻電凝術聯合藥物治療,術前常規檢查凝血功能、肝腎功能、心電圖無異常,禁食8 h以上,采用富士能電子胃鏡和ERBE100高頻電治療儀。在電子胃鏡直視下,經活檢鉗道插入高頻電凝鉗,電凝檔選擇25 W,利用“灼、鉗、凝”等[5]方法和借助內鏡及器械進退、旋轉至病變處平坦、黏膜發白、焦痂形成為止。術后禁食2 h后進軟食,術后予枸櫞酸鉍鉀240 mg+奧美拉唑20 mg+克拉霉素500 mg+阿莫西林1 000 mg,每日2次,療程10 d。對照組采用單純藥物治療,給予奧美拉唑20 mg+克拉霉素500 mg+阿莫西林1 000 mg,每日2次,療程10 d。

1.3 療效判定療程結束后4周復查胃鏡并檢測HP,比較治療效果,如有成熟型疣狀隆起,予再次灼除。所有患者療程結束后6個月時再次復查胃鏡,評價疣狀隆起病灶消失情況。顯效:臨床癥狀得到緩解及內鏡下黏膜隆起病變愈合;有效:臨床癥狀大部分好轉,內鏡下黏膜隆起病變減輕;無效:原來癥狀無變化,黏膜炎癥無變化甚至加劇[6]。

1.4 統計學處理本研究所有數據均采用SPSS19.0進行統計分析,計數資料采用χ2檢驗,等級資料采用秩和檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

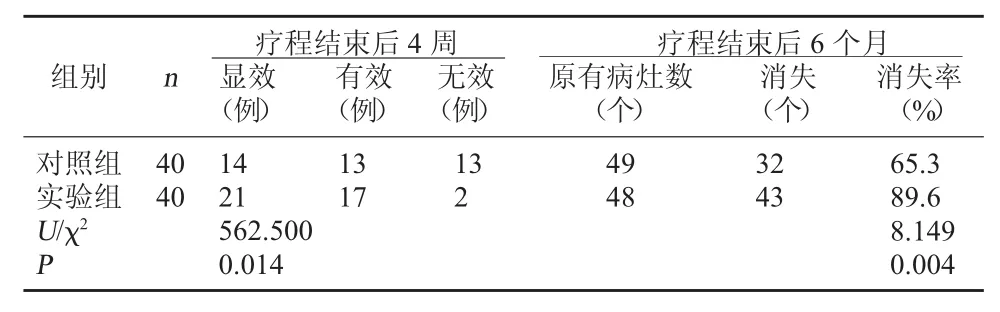

2.1 兩組療程結束后4周及6個月治療效果對比療程結束后4周,實驗組的顯效率顯著高于對照組,差異具有統計學意義(U=562.500,P<0.05);療程結束后6個月病灶數的消失率,對照組為65.3%,顯著低于實驗組的89.6%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組療程結束后4周及6個月后治療效果對比

2.2 兩組感染HP根除率對比實驗組HP根除率高達90.0%,遠高于對照組的67.5%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組感染HP根除率對比

3 結論

至20世界40年代,因胃鏡的應用,疣狀胃炎被發現以來,對其病因、發病機制、治療及預后疑問及分歧較大。早期認為VG的病發與胃酸分泌有關,而近年來研究表明VG病發與HP感染存在一定的關聯。成熟型VG不容易治愈且容易惡化成惡性腫瘤,因此對于VG進行有效措施的治療,對阻止其癌變及減少胃癌的病發意義顯著[7]。

目前對于VG的治療還未有統一的治療方案。未成熟型VG可通過藥物進行一定的控制,并取得一定的療效;而成熟型VG因疣狀隆起較高,中央凹陷深且細小并呈圓形,或為息肉樣,常持續存在,因此單純依靠藥物治療,療效不夠理想[8]。現有研究表明,VG患者中HP感染率超過60%,表明HP感染與VG致關聯性顯著[9]。推測其機制可能為,HP通過口一口傳播于胃內定植,以其螺旋狀體形和多根鞭毛為動力媒介,穿透胃表面黏液,于胃黏膜上皮細胞生長繁殖,并生成某些致病因子,對胃黏膜造成損傷、水腫、局部隆起、點狀壞死和糜爛等,也可能為胃黏膜對HP產生的免疫反應導致局部水腫、糜爛和出血等[10]。單純HP根除療法僅對未成熟型VG有顯著療效,而對成熟型VG收效甚微。內鏡下高頻電凝術可使增殖隆起的病灶凝固灼除,但是其對于臨床癥狀的改善效果存在一定的局限性。

本研究結果顯示,療程結束后4周,實驗組的顯效率顯著高于對照組(P<0.05);療程結束后6個月病灶數的消失率,對照組顯著低于實驗組(P<0.05);實驗組HP根除率高達90.0%,遠高于對照組的67.5%(P<0.05)。內鏡下高頻電凝術原理是借助高頻電流產生熱效應,造成組織壞死、凝固,從而達到祛除病變灶的目的,該方法作為微創治療的一種,具有創傷少、安全性高、出血少、并發癥少的特點。聯合應用胃黏膜保護劑枸櫞酸秘鉀在胃酸條件下形成彌散性保護層覆蓋于電灼面上,促進黏膜再生和修復兼有抗HP的作用,兩者聯合應用達到治愈疣狀胃炎的目的。綜上所述,內鏡下高頻電凝術聯合藥物治療成熟型疣狀胃炎于近期和遠期上都取得了不錯的療效,為成熟型疣狀胃炎治療提供新的臨床治療方法及思路,可用于臨床推廣。

[1]崔海濤,常潔,姜孔英.疣狀胃炎診斷與治療的研究進展[J].現代保健·醫學創新研究,2008,5(6):24-26

[2]陳潔,朱海杭,徐永居,等.疣狀胃炎與胃癌的關系探討[J].中國內鏡雜志,2014,20(3):333-336

[3]于肖雨,曹澤偉.中西醫結合治療幽門螺旋桿菌感染性疣狀胃炎臨床觀察[J].四川中醫,2014,32(10):83-84

[4]田敏,徐兆山.疣狀胃炎的中西醫治療進展[J].云南中醫中藥雜志, 2012,33(11):67-68

[5]王一鳴,熊毅敏,許樺林,等.內鏡下高頻電切治療消化道巨大息肉[J].局解手術學雜志,2010,19(3):210-212

[6]胡孝定,卜煜鋒,張曉海,等.消疣湯治療成熟型疣狀胃炎療效觀察[J].中國中西醫結合消化雜志,2014,22(11):678-679

[7]丁世華,劉俊,王建平,等.疣狀胃炎與胃癌的關系探討[J].海南醫學, 2010,21(9):11-12

[8]李寶柱.胃鏡電凝術合中西藥治療成熟型疣狀胃炎40例[J].遼寧中醫雜志,2006,33(2):202-203

[9]李庭贊,陳志坦,朱曉蕾,等.疣狀胃炎與幽門螺旋桿菌感染的關系及其臨床治療的探討[J].臨床內科雜志,2009,26(11):737-740

[10]王成芳,孫雷,王華新,等.胃粘膜對HP感染免疫反應的病理研究[J].大連醫科大學學報,2001,23(1):21-22

R573.3

B

10.13638/j.issn.1671-4040.2017.03.018

2017-01-07)