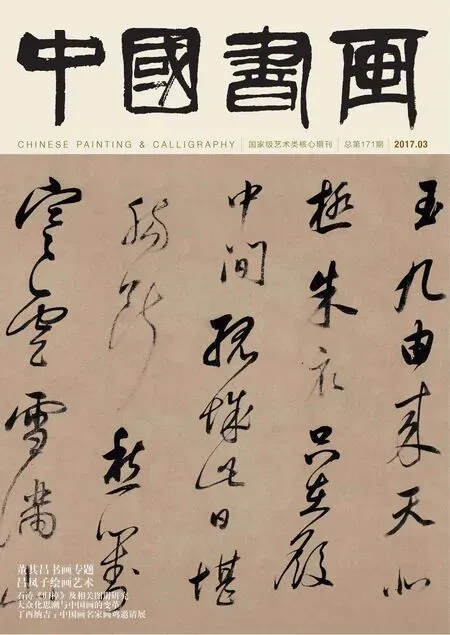

書貴小楷

——《戲鴻堂帖》中的小楷作品

◇ 顏曉軍

書貴小楷

——《戲鴻堂帖》中的小楷作品

◇ 顏曉軍

明代科舉皆以小楷應試,進士登第后在做庶吉士的時候還要專門學習小楷。臺閣文件的謄抄更是離不開工整的楷書,從而形成了用筆圓熟精致的“臺閣體”。董其昌的鄉賢前輩陳璧,還有沈度、沈粲兄弟等人都是這方面的典范。董氏本人曾在十七歲參加松江府學考試的時候,因書法不佳而被黜第二名,他從此發奮學書,尤其重視楷書。與前代很多刻帖的卷次安排不同,《戲鴻堂帖》是以小楷開篇,即“書貴小楷”觀念的反映。董其昌所列的數家楷書,正是他自己學習過程中得益最多的部分,本文擇要加以考論。

一、楊羲《黃庭內景經》

《戲鴻堂帖》卷一除了一篇《唐人惟識論注》是章草以外,其他都是歷代小楷。和以往獨重鍾、王小楷不同,董其昌將傳為楊羲的《黃庭內景經》(圖1)置于帖首,并作了長長的題跋云(圖2):

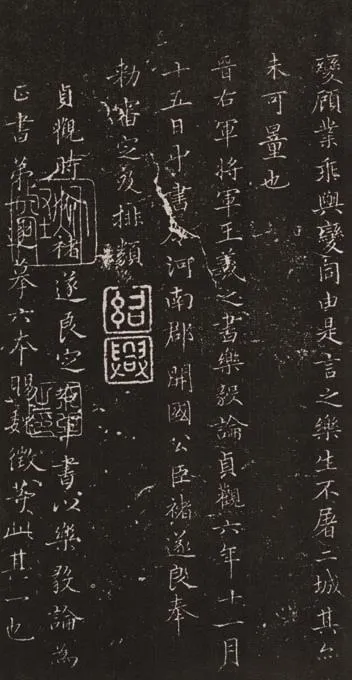

右晉上清真人楊羲字義和書。黃素《黃庭經》,陶穀跋以為右軍換鵝書。米芾跋以為六朝人書,無虞褚習氣。惟趙孟頫以為飄飄有仙氣,乃楊許舊跡。而張伯雨題吳興《過秦論》,直以為學楊義和書。吳興精鑒,必有所據,非臆語也。按,《真誥》稱楊書祖效郗法,力同二王。《述書賦》亦云:“方圓自我,結構遺名;如舟楫之不系,混寵辱以若驚。”其為書家所重若此。顧唐時止存草書六行,今此經行楷數千字,神采奕然,傳流有緒,豈非墨池奇遘耶。元時在鮮于樞家。余昔從館師韓宗伯借摹數行,茲勒以冠諸帖。楊在右軍后,以是神仙之跡,不復系以時代耳。其昌。〔1〕

這件小楷是當時流傳有緒的名作,收藏在韓世能家里。根據董氏題跋可知原帖有“行楷數千字”,而且帖后原有宋元各家題跋。董其昌從前曾在韓世能處欣賞并借摹數行,刻帖時便將自己的摹本“勒以冠諸帖”,這與沈德符《萬歷野獲編》的說法大不相同。沈氏曾經調侃董氏刻帖的粗劣,說董其昌刻《戲鴻堂帖》的時候向韓逢禧借摹此帖,韓氏唯恐董氏借去不還,遂“信手對臨百余字以應之,并未曾雙鉤及過朱”:

董玄宰刻《戲鴻堂帖》,今日盛行,但急于告成,不甚精工,若以真跡對校,不啻河漢。其中小楷,有韓宗伯家《黃庭內景》數行,近來宇內法書,當推此為第一,而戲鴻所刻,幾并形似失之。予后晤韓胄君詰其故,韓曰:“董來借摹,予懼其不歸也,信手對臨百余字以應之,并未曾雙鉤及過朱,不意其遽入石也。”因相與撫掌不已。〔2〕

這件《黃庭內景經》號稱是楊羲的墨跡,是韓世能家中的秘寶,而且是收藏界公認的法書名作。從前董其昌不敢向前輩韓世能隨意借用,但與韓逢禧平輩便容易開口,所以韓逢禧唯恐董氏借去不還,便隨手對臨應付他。

此說從常理上便行不通,不過是文人相輕的陋習。沈氏平日對董其昌的鑒賞頗有微詞,《萬歷野獲編》中還有其他幾個例子表達了對董其昌的不滿。現于《戲鴻堂帖》中可見,此帖字數絕不止沈氏所說的百余字,而且董其昌曾見過原作數千字,并親手臨摹過,豈能連韓逢禧隨手臨寫的百余字都認不出呢?從董氏平日提到韓氏的口吻來看,他與韓氏父子關系還不錯,韓氏也絕不會明知其刻帖而故意為難他。況且,如果董其昌明知韓氏戲弄自己還以此置于卷首并加以詳細題跋,這種自欺欺人的行為不啻于自毀門庭。從另一個角度來看沈德符的敘述,卻可以知道此帖并不唯獨受到董其昌的欣賞,而且得到歷代收藏家的珍視,韓氏甚至不愿意借給他人。

韓世能、韓逢禧父子都曾臨摹過這件《黃庭內景經》。韓世能摹本今藏上海博物館,韓世能臨摹全篇,紙本,其后有韓逢禧跋云(圖3):

圖1 [晉]楊羲《黃庭內景經》,見《戲鴻堂帖》

圖2 [明]董其昌跋楊羲《黃庭內景經》,見《戲鴻堂帖》

圖3 [明]韓逢禧《跋韓世能臨黃庭內景經》,上海博物館藏

圖4 [明]韓逢禧《臨黃庭內景外景經》(局部),故宮博物院藏

圖5 [明]韓逢禧舊藏《黃庭內景經》(局部),臺北何創時書法基金會藏

萬歷丙戌,先宗伯任國子祭酒時,手臨王右軍黃素黃庭內景經真跡,授余姊臨學。余姊才九歲耳,因其頗解法書故也。至癸巳年出嫁于太倉王氏,此經隨往焉。十六年后姊故無子,所有書籍并此經悉為散失不存。余故竭力訪求,經年始得,不勝慶幸。孰意又為人竊去,歷四十年之久,復遭世變,家藏書畫器具等皆蕩然一空。余惟郊居野外,高臥草廬,茍延殘喘。忽有人持此經來,檢閱之不勝悲涕,隨焚香百拜,慶幸先宗伯之手跡猶存。六十年來,此經三失之,余復三得之,真是奇事。余年已八十歲,光景計不多時。有幼女淑英,年九歲,亦能學書,性頗聰敏,大都與先姊相仿佛。故欲以此經授與之,效先宗伯當年之故事。憶先姊授經時九歲,今幼女授經亦九歲,年庚相同,授書之事亦相同。父子相仍,姑姪相繼,若合符節,實為造化主持,奚容人力所辦。明窗凈幾,以清泉滌半硯,和墨筆之于書以示。將來幼女淑英若長成立,能念祖父如是之情悃,當世守勿失為幸。半山老人韓逢禧識。時癸巳年嘉平月也。

故宮博物院藏有韓逢禧《臨黃庭內景外景經》(圖4)一卷,紙本,其自跋曰:

歲在癸巳八月十五日,弟子韓逢禧敬臨王羲之《黃素黃庭內景經》全卷。喜舍九華山地藏王大菩薩殿庭內供養。仰祈神力護持此經,以垂永久。逢禧焚香百拜謹書。

又臨摹王羲之《黃庭經》并跋曰:

余十七歲時,即臨摹王右軍內景法書。今年已八十余,未嘗一日廢書也。宦游兩都,遍索觀天下法書晉、唐真跡,委無及于內景經真跡者。每思黃庭外景經,并無唐宋名人臨摹真跡。如莫廷韓、吳澈如所藏,不過是宋拓耳。乙未三月,董孟履世兄攜觀乃翁思白宗伯越州石氏本。細鑒之,是宋高宗手摹,然亦是宋拓,差勝于廷韓、澈如本。兀坐松院。郁寂無聊,閑庭若秋水,窗明幾凈,和墨臨此,以附裝于內景經之后,是稱合璧。余生平無好尚,惟有法書之癖。每執筆臨書時,不聞疾雷之在傍也。老邁龍鐘,猶望海內好法書之知己,共為討倫(論字之誤)斯義。四月初八浴佛日,半山老人書。〔3〕

由以上三段題跋可知,這件《黃庭內景經》在當時收藏圈中的重要地位。韓世能曾親自臨摹傳授其女,其女后來嫁給王世懋的兒子王世 ,便以己臨本陪嫁。韓女不幸無子早卒,故物失散。韓逢禧四方訪求,復得先人墨跡,不料后來又為人竊去。直到萬歷二十一年(1593)癸巳,才又見其父臨摹此卷。故韓逢禧不勝悲涕,效仿父親授經于其姊,亦將韓世能臨摹卷傳授給其女淑英。韓世能摹本后為吳湖帆收藏,吳湖帆不僅加以題跋,而且還小行書手錄《南陽書畫表》附在卷后,在《楊羲黃素黃庭經》左側加按語曰“按是否即此卷祖本”。

韓逢禧從十七歲開始臨摹《黃庭內景經》,到八十多歲仍臨摹不輟,可惜傳世不多,目前僅見此一件。可知其小楷得力于此經不少,且與原作神髓相仿佛。然而故宮此卷還臨摹有王羲之《黃庭經》,結合兩跋來看,韓逢禧晚年認為黃庭內、外景經的作者都是王羲之。

而臺北何創時書法基金會收藏有一卷《黃庭內景經》(圖5),黃絹本,朱絲欄界格,僅有本幅而無古代題跋。其上古印甚多,有“紹興”、“天水”,及賈似道、柯九思等,可惜全偽且劣,鈐蓋位置亦不合規制,從篆法和印色來看是同一人所造,僅韓逢禧印章可靠。如韓氏父子與董其昌的眼力,又過目眾多古代書畫作品,絕對不會看不出這些偽印。因此,此卷很可能是韓逢禧收的一個摹本,也是明代的物事。

相比各卷,臺北本與韓氏父子臨本比較相似,韓世能用筆顫抖,較有個人風格。韓逢禧臨本與《戲鴻堂帖》所刻,筆意并不相似,可以斷定,董其昌刻帖所用的底本正如其題跋所說是他自己所摹,絕非韓逢禧隨手臨摹的,進而斷定沈德符乃是妄言。

董其昌鑒賞《黃庭內景經》主要依賴于歷代鑒賞家的題跋,特別是趙孟頫的題跋說此帖“飄飄有仙氣,乃楊許舊跡”,而且趙孟頫本人曾學習過楊羲的書法,所以董氏認為他的話是值得相信的。“神采奕然,傳流有緒”是董其昌認定此作的重要依據,但他也并不是單憑一位藝術家對作品風格的感覺進行判斷,他還找出文獻記載來對應,即竇臮《述書賦》的描述。因此,除非發現作品中透露的硬傷,歷代題跋、文獻記載、作品風格以及對作品氣息的感受,成為董其昌鑒賞的最基本方法—這與現代鑒定家的方法相差無幾。事實也證明,現代科技手段在鑒定中國古代書畫中所起的幫助是微乎其微的,一位優秀的鑒定家依賴更多的還是經驗與修養。只是因為每位鑒定家的修養和感受力的差別,往往會造成不同的結果,這恰恰也是鑒賞過程非常神奇而有趣的地方。

傳為楊羲的《黃庭內景經》之后又被王肯堂刻進《郁岡齋帖》。王氏在題跋中也給出了自己的鑒定意見:

吳郡韓敬堂先生家藏黃素《黃庭經》,陶穀與米芾跋皆無之,想入宣和御府重裝去之矣。徽宗題云:“晉王羲之黃庭經。”米氏《書史》以為是六朝人書,無唐人氣格。趙魏公以為楊許書,而董玄宰不知其何據,蓋未考之《真誥》也。按《真誥·翼真檢》云,真經出世之源,始于晉哀帝興寧二年,太歲甲子,紫虛元君上真司命,南岳魏夫人下降,授弟子瑯琊王司徒公府舍人楊羲,使作隸字寫出,以傳護軍長史句容許穆,并第三息上計掾翙。二許又更起寫,修行得道。凡三君手書,今見在世者,經傳大小十余篇多掾寫,真授四十余卷多楊書。又云三君手跡,楊君書最工,不今不古,能大能細。大較雖祖效郗法,筆力規矩并于二王而名不顯者,當以地微兼為二王所抑故也。掾書乃是學楊,而字體勁利。偏善寫經畫符,與楊相似,郁勃鋒勢,殆非人工所逮。長史章草乃能,而正書古拙,符又不巧,故不寫經也。據此,則此絹本若非楊君始寫之本,即是許掾書。今《真誥》所列,皆三君手書,多荊州白箋。梁時去晉不遠,已首尾零落,魚爛缺失。而此卷黃素如新,雖歷代尊奉,少見風日,非有神物護持,亦不至是。晉人筆意,一壞于王著,二壞于文氏父子,而小楷尤甚,不可不使世人見此本。韓長公昨見過,以油紙模本相示,已付工刻之矣。〔4〕

通過王肯堂的題跋,這件小楷的很多細節得到了澄清。之前的陶穀、米芾等人的跋早就不在了,他推測是宣和御府重裝時裁去了,然后由徽宗題簽。王肯堂的鑒定方法與董其昌幾乎一樣,他就此帖的作者楊羲作了進一步的考證。王肯堂說董其昌雖然認同了趙孟頫的觀點,認為此作是“楊許舊跡”,但是董氏不知其所以然,因為他沒有考證《真誥》的記載。于是,為了將作者問題弄明白,王氏詳細考證了楊羲和許穆、許翙書法的關系,最后他很肯定地將作者確定為楊羲或學習楊氏書法的許翙。并且,為了解決絹素過新的疑問,他將原因歸于“神物護持”。王肯堂刻此帖時所用的是韓逢禧的油紙模本,應當摹刻非常精細。他對宋代王著、明代文氏父子的摹刻并不滿意,認為他們沒有表達出“晉人筆意”。

值得注意的是,與現代鑒定家努力將一件作品弄得水落石出的執著態度不同,董其昌將某件作品鑒定為某位古代書畫家的作品時,他往往不是確指。他更多的是一種涵詠的狀態,只是根據作品傳達出的信息,將之與歷史上的某一家相對應。換言之,就是將某一類風格相似的作品都在歷史記載中找到相應的解釋。否則,明代中后期市場上出現的大量書畫作品都將無法確定身份,沒有什么會比這種混亂更讓一位傳統鑒定家恐慌的了。如果董其昌未能弄明白《黃庭內景經》的作者,之后的王肯堂也一定要考證出來。董氏的鑒定看似缺乏考證而不嚴謹,卻留下了一些余地,而王氏則將作者坐實于楊羲或許翙,就無可商量了。就像董其昌鑒定董源畫那樣,他其實并未百分之百說某件作品一定就是歷史上某個董源的親筆,他只是盡力勾描董源的風格,并將那些擁有類似風格的作品都與歷史文獻中的董源畫相對應。這不得不歸因于中國書畫歷史的悠久而造成的文化重負,相對于繪畫而言,書法所承受的負擔還要重。就當下的研究來看,《黃庭內景經》定然是托名晉人的偽帖,但是這在當時卻是董、王等人不得不面對的重要問題。相對來說,王肯堂要比董其昌在謬誤的道路上走得更遠。

二、王羲之《樂毅論》與《東方朔畫像贊》

《戲鴻堂帖》卷一所收王羲之、王獻之的小楷就屬于這種情況。由于歷代對“二王”書法的推崇、鑒賞、作偽,留下了大量的文化包袱。唐代人面對的王羲之作品已經是贗跡百出,雖然經過幾百年后宋代人的整理,仍然有很多不可還原的模糊死角。再到董其昌的時代,他必須面對前人留下的各種所謂“二王”作品,雖然幾乎沒有一件是真跡。在真跡都消失的時候,摹本成為建立古代藝術風格形狀的重要材料。所以,董其昌往往把那些墨跡的摹本都統稱為真跡,用以區分刻帖的拓本,而這二者都是追尋古人氣息的重要憑證,“二王”的形象也需要在新一輪的鑒賞活動中得以重塑。

在王羲之傳世的小楷中,《樂毅論》是最受稱道的作品之一。董其昌所刻的《樂毅論》是用唐代的摹本上石的(圖6),他說:

《樂毅論》乃扇書,后人又以為右軍自書刻石。梁世所摹與唐摹字形各異。《淳熙秘閣》梁摹本也。予家戲鴻堂帖,唐摹本也。又有一本唐摹,在長安李氏,曾屬余跋,亦有文壽承跋。蓋貞觀中太宗命褚遂良等,摹六本賜魏征諸臣。此六本自唐至今,余猶及見其二。恨梁摹白麻紙真跡,為新都吳生所有。余亦不甚臨《樂毅論》,每以大令十三行《洛神賦》為宗極耳。〔5〕

圖6 《戲鴻堂帖》刻《樂毅論》(局部),褚遂良、董其昌跋

圖7 《余清齋帖》刻《樂毅論》(局部),押署與鑒藏印章

圖8 《洛神十三行》(局部),見《戲鴻堂帖》,柳公權跋缺“寶”字,并董其昌跋(局部)

圖9 [明]董其昌跋《洛神十三行》,見《快雪堂帖》

《樂毅論》傳世刻本很多,最著名的就是梁摹本與唐摹本。智永題右軍《樂毅論》后云:“《樂毅論》者,正書第一,梁世模出,天下珍之……其間書誤兩字,不欲點除,遂雌黃治定,然后用筆……”〔6〕褚遂良撰《晉右軍王羲之書目》也將《樂毅論》置于第一。米芾《書史》也說:“《樂毅論》,智永跋云‘梁世摹出,天下珍之’。其間書誤兩字,遂以雌黃治定,然后用筆。今世無此改誤兩字本流傳。余于杭州天竺僧處得一本,上有改誤兩字,又不闕唐諱,是梁本也。”

智永與米芾的題跋成為董其昌確定梁摹本的重要依據。董其昌說自己收藏僅有唐摹本,另外長安李氏所收也是唐摹本。董氏帶有遺憾的口吻說,自己沒有梁摹本,而吳廷卻有一本。吳廷將這件所謂梁摹本《樂毅論》刻入了《余清齋帖》,帖后有“異”、“僧權”押署,并“永和四年十二月廿四日,書付官奴”款,還有邢侗、楊明時、吳廷的題跋對此摹本非常推崇。(圖7)根據此本“不缺唐諱”,楊明時認為應該就是梁摹本,吳廷更將之確定為米芾從天竺僧人處獲得的那本。在缺乏其他依據的情況下,董其昌、吳廷與楊明時不得不承認這是文獻記載中的那個“梁摹本”。清末楊守敬更是考證精詳:“余按,梁摹本亡于太平公主之亂。則謂即梁摹者,恐未必然。若以為唐摹,則未有不闕唐諱之理。此翁覃溪所以疑是偽本也……即不敢定為梁摹,亦必初唐高手從梁本搨出。”〔7〕如果明末董其昌等人都已無法確認此帖的真偽,后于董氏數百年的翁方綱、楊守敬又何以能夠確定這一摹本的確切身份呢?所以,楊守敬也只能找到“初唐高手從梁本搨出”作為梁摹本已毀于太平公主的解釋。

實則無論何種文獻記載《樂毅論》系王羲之書贈王獻之的作品,特別是張彥遠《法書要錄》所收《晉右軍王羲之書目》說“四十四行書付官奴”,都未記載王羲之“永和四年十二月廿四日,書付官奴”的落款。其他刻本,如宋代曹士冕嘉熙庚子跋本《寶晉齋法帖》也沒有此款;張廷濟收藏的“宋刻宋拓”《樂毅論》有“異”、“僧權”押署與年月日款,但卻沒有“書付官奴”之句。可見此款正是宋代之后的鑒定家根據《法書要錄》的記載抄襲而寫。蓋唐時“書付官奴”之說便已流行,卻并非王羲之書法中實有之句。就如王羲之為山陰道士寫《黃庭經》,卻不可能落款“書付山陰道士”一樣。同理,傳世王羲之小楷還有其他作品也落款書付某人,都很值得懷疑。如《黃庭經》后往往有“永和十二年五月廿四日五山陰縣寫”款(有的刻本將“四”字點去,但文義仍頗可疑),《東方朔畫像贊》后則往往有“永和十二年五月十三日書與王敬仁”款。

而董其昌所刻的唐摹本后有傳為褚遂良的題跋以及“米芾之印”、“紹興”、“秋壑”諸印,皆是后人根據文獻記載唐摹本的事情進行偽造。褚遂良跋云:“晉右軍將軍王羲之書《樂毅論》。貞觀六年十一月十五日,中書令河南郡開國公,臣褚遂良奉敕審定及排類。”按新、舊《唐書》本傳,褚遂良于貞觀十年(636)自秘書郎遷起居郎,二十二年(648)拜中書令,唐高宗永徽元年(650)才賜爵河南郡公。而此跋為貞觀六年,褚遂良便已經有“中書令河南郡開國公”的頭銜了。〔8〕諦審所謂“褚遂良跋”,盡管有“臣褚遂良”之稱,卻與褚體風格絲毫不類,且跋文下有“紹興”印亦屬不倫,明顯是后人添加偽跋與印。董其昌曾經入翰林為編修,又曾為史官纂修三朝實錄,豈能連這點常識都沒有,竟看不出這種簡單的謬誤,而將此句作為褚遂良本人的題跋來看待?其后仍有“貞觀時命褚遂良定右軍書,以《樂毅論》為正書第一,遂摹六本賜魏征等,此其一也”,此向來視為董其昌跋語,然無姓名款,且壓于“秋壑”、“米芾”印上。雖然如豐坊刻神龍本《蘭亭序》移入了很多古印與宋人題跋,但是這種題跋壓于古印之上的做法有違常理,即使刻帖也會盡量避免,而不是故意移入跋文下。

作為王羲之正書第一的《樂毅論》,在選擇鐫刻王羲之作品時無論如何都是不可或缺的,所以董其昌姑且以可見到的相對優秀的摹本上石,并將偽褚跋一并刻入。倒是清初刻成的《快雪堂帖》又將此本《樂毅論》作為經典上石,成為此本的最佳刻本,也足見明末清初對董其昌曾藏的唐摹本一直都是非常認可的,并不能因其刻入偽褚遂良跋便認為董氏本人的鑒賞眼光是有多么差。

《樂毅論》后的《東方朔畫像贊》直接翻刻自《寶晉齋帖》,末尾有“永和十二年五月十三日書與王敬仁”的款識。這件小楷在褚遂良《晉右軍王羲之書目》排位第三,記載云“書與王循”,皆非文字實指。然《寶晉齋帖》已經這樣鐫刻,董其昌亦未懷疑,或許也正因此判斷《樂毅論》的署款是合理的。

明代范大澈《碑帖紀證》云:

《寶晉齋帖》,計十卷,前八卷米南宮臨羲、獻書,后二卷南宮自書。云間顧汝和有全部,余只得二冊。曹之格刻紙墨俱精,王敬叔弘憲與吾鉤填南宮自書兩卷,極其神妙。敬叔,吾鄞人,亦奇士。〔9〕

當時松江顧從義有全部《寶晉齋帖》十卷,紙墨俱精,而范大澈自藏僅兩冊。程文榮《南村帖考》亦記載馮銓藏本也是零星殘冊。顧從義所藏全本在元代為趙孟頫的藏品,后來則傳至吳廷,并有馮夢禎、吳時宰、許志古、王澍等人題跋。〔10〕

據林志鈞《帖考》記載:“楊大瓢云,明時有翻刻,而原刻(此指曹之格刻)十卷全本,惟董其昌、葉芳杜各有一部……(帖中未見董、葉、顧印記題字。)”則董其昌當時應當曾收藏此帖,或即吳廷藏《寶晉齋帖》,但是帖上沒有董其昌的題跋印記。然而在《容臺集》中有數則題跋卻表明董其昌手頭曾經有過《寶晉齋帖》,如:

右唐人楷書烜赫有名者。宋一代無楷,則皆帶行書。米元章特自夸詡,亦但行楷耳。余所刻《戲鴻堂》有《西園雅集記》,蠅頭扇書,至佳。米元章所自評“小字如大字”,為一代奇觀已。復得《寶晉齋》刻《弭盜狀》亦如之。宋高宗詔米芾之名,似無負于海內,獨少正書耳。趙文集精小楷,風神不無少遜米公。〔11〕

又《黃庭經》為右軍《換鵝經》相傳巳久。又有謂換鵝乃《道德經》、《太白經》……吾家藏本宋榻《師古齋帖》,宋高宗刻于大內,字形稍開擴,元人稱為“越州石氏本”。較之《寶晉齋》、《絳帖》等刻,頗異然。以為右軍跡未必可信,況換鵝何據也……〔12〕

右軍《告墓表》,《寶晉齋》刻,相傳為智永集右軍書。余曾臨智永《千文》真跡,知后人集智永為之,非右軍之舊跡也久矣……〔13〕

這三段題跋中,第一段是論米芾小楷,第二段是論《黃庭經》,第三段是論《告墓表》。由此可以確定,必有一本《寶晉齋帖》常在董其昌齋頭供其學習與鑒賞。

圖10 [唐]鍾紹京《佛經》,見《戲鴻堂帖》

三、王獻之《洛神賦十三行》

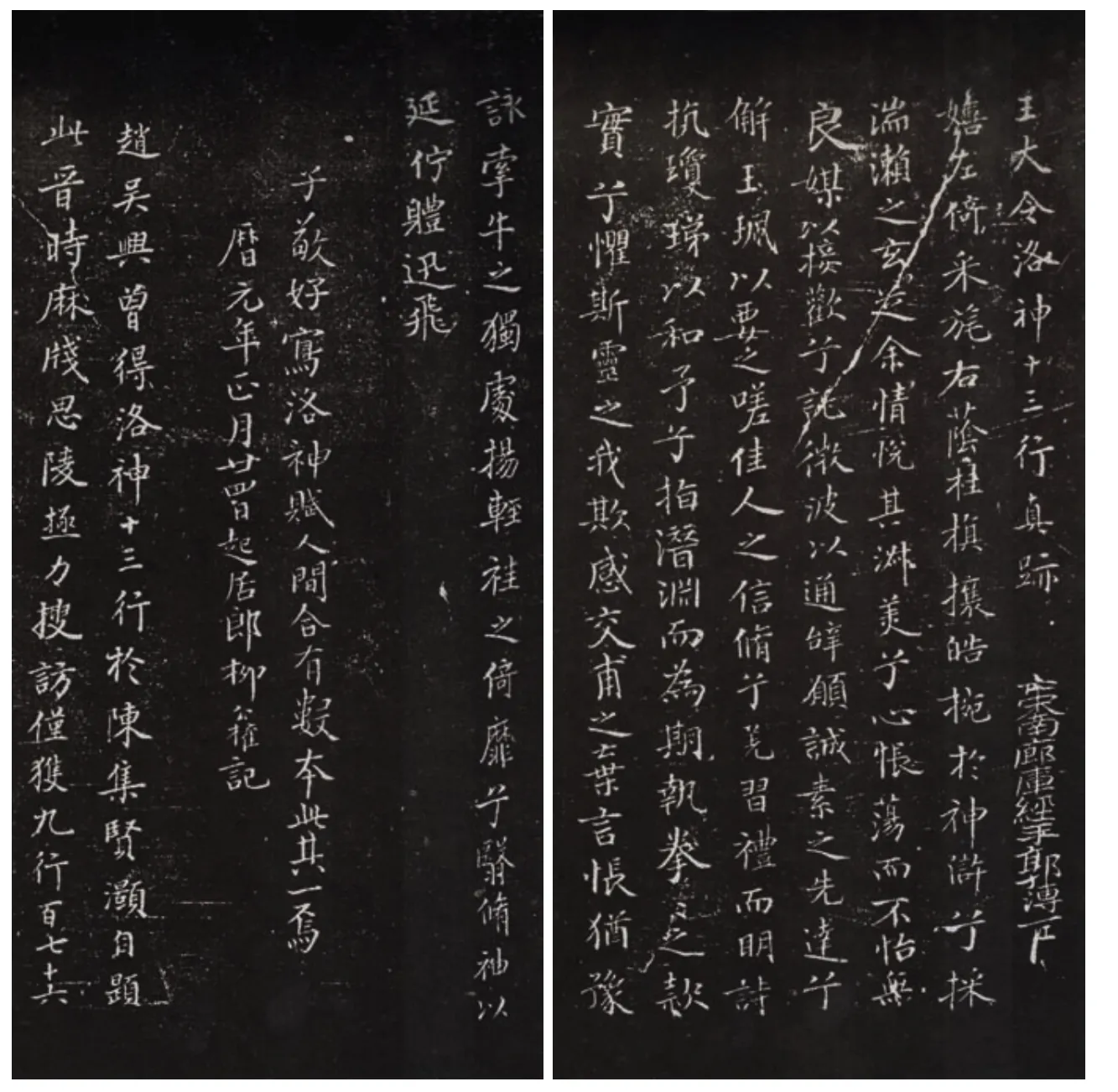

正如董其昌自己所說他“每以大令十三行洛神賦為宗極”,他是極為喜愛王獻之《洛神賦》的。韓世能曾經藏有王獻之《洛神賦》真跡,董其昌于萬歷十九年(1591)為田一儁護柩出發前三天借來臨摹。〔14〕他在《戲鴻堂帖》中連續刻入了三個不同版本的《洛神賦十三行》。其中兩本是有柳公權跋的唐人臨本,一本前有“亡宋南廊庫經手郭溥”署和押“左”,是董其昌最喜愛的,他在后面長題云(圖8):

趙吳興曾得《洛神十三行》于陳集賢灝,自題此晉時麻箋。思陵極力搜訪,僅獲九行百七十六字,故米友仁跋作九行。宋末賈似道復得四行七十四字,乃續于后。則于九行之跋不相屬,遂以四行別裝于后,以“悅生”印及“長”字印款之。今此本不知猶在人間否?余所摹,秀州項子京藏,是宣和譜中所收。吳興云更有唐人臨本,后有柳公權跋,亦神物也。視世傳《十三行》宋榻,何啻霄壤耶?〔15〕

董氏在題跋中說,這個摹本是項元汴家的藏品,曾經《宣和書譜》著錄。除了郭溥押署這一特征外,此本中柳公權跋于“寶歷元年”少一“寶”字。他在臨摹后題跋道:“大令《洛神賦》真跡,元時猶在趙子昂家。今雖宋拓不復見矣。今日寫此四行,亦唐摹冷金舊跡,余見之槜李項氏,遂師其意,試朝鮮鼠須筆。”〔16〕

另一個唐人臨本《十三行》,柳公權跋后尚有柳璨、周越、蔡襄等人題跋。張丑《清河書畫舫》記載了這個“王大令洛神十三行真跡”,也錄入了董其昌的這段題跋。董跋更說:“吳興云更有唐人臨本,后有柳公權跋,亦神物也。視世傳《十三行》宋榻,何啻霄壤耶。”則將此柳公權跋本抬高,認為其在傳世宋拓本之上。此帖同樣刻于吳廷的《余清齋帖》,乃第二十三帖。吳廷所刻基本是他自藏之物,多為董其昌、陳繼儒選定。所以,當時《洛神賦十三行》應該收藏于吳廷那里。后來,這一本《洛神賦十三行》又被馮銓選入了《快雪堂帖》,其后有董其昌另外一通題跋,《容臺集》與《畫禪室隨筆》均未收入,云(圖9):

洛神十三行,雋逸駘宕,秀色可餐。賈似道所藏,至趙文敏,得之陳灝集賢者,為正書第一。真跡不可見矣,刻帖皆出臨手,與祖本迥別。余以己丑獲觀于晉陵唐庶常同館完初,蓋荊川先生所貽。求之二十四年,更得此本,形勢結構無毫發遺憾。此下真跡一等宋拓也。鹿庵宮諭工于書道,意特好之,因以為贈。裝頭尚有右軍四種,宋拓猶可作活計。然子敬風流,自此遠矣。天啟五年,歲在乙丑暮春之朔,書于天津舟次。董其昌。〔17〕

與這段題跋相似者,見于《畫禪室隨筆》卷一《跋十三行洛神賦》,都提到晉陵唐氏所藏宋拓本。〔18〕唐完初,即唐效純,其父唐鶴征,其祖唐順之。由董跋可知,唐效純的宋拓本系其祖唐順之所貽。唐效純和董其昌都是萬歷十七年(1589)己丑科的進士,董其昌便是于這年在唐效純那里獲觀宋拓本《十三行》,并將之譽為“當今第一”。“求之二十四年”,也即萬歷四十一年(1613)左右,董其昌才得到這件柳公權跋本《十三行》,應該是吳廷轉讓給他的。但是他篤信這是“下真跡一等宋拓也”,因為趙孟頫所藏賈似道本真跡早已不見,加之萬歷間“碧玉版十三行”出土于西湖葛嶺賈似道半閑堂舊址,從前一直將柳公權跋本當做真跡的說法便不再正確了。

“鹿庵”是馮銓的號,則董其昌于天啟五年(1625)的三月初一已經啟程離開北京,前往南京赴南京禮部尚書之任,在天津舟次題跋《十三行》之后便將此帖贈與馮銓,后來馮氏刻《快雪堂帖》便以之上石。此本中柳公權跋“寶歷元年”無缺字,因此可知與第一個柳跋本是不同的摹本。然周越題跋云“獻之洛神賦跡”,張丑記載時則錄為“獻之洛神賦真跡”,對照刻帖可證《清河書畫舫》妄增一“真”字。然而,董其昌萬歷四十一年(1613)才得到的柳跋本如何會出現在萬歷三十一年(1603)便已勒成的《戲鴻堂帖》上呢?唯一的解釋就是這一摹本乃重刻時所增入,董其昌一定是認為這一摹本比第一個柳跋本要好。

舊說傳世《十三行》有晉陵唐氏據越州石氏《博古堂帖》再刻的玄晏齋本。唐順之之甥孫介文勾摹,刻帖名手管駟卿鐫刻,稱“玄晏齋十三行”。當時一些人將“玄晏齋”題名裁去,再加題記,冒充宋拓。但是從這段題跋來看,首先,董其昌“求之二十四年,更得此本”,并不是得到唐氏藏本,而是另一本,所以要強調“更得此本”。其次,后人割去“玄晏齋”題名冒充宋拓是后人所為,董其昌的題跋乃題于摹本上,而非題于拓本上,此事與董其昌得到的摹本毫不相干。再次,柳跋本《十三行》基本大同小異,刻本應該都比較相像,僅從刻帖來看就下論斷說《快雪堂帖》刻柳跋本《十三行》就是“玄晏齋本”,稍顯主觀臆斷。董其昌所說“真跡”既可以指真的原跡,也可以指摹本即“非拓本”。而且董氏贈送給馮銓的應該是摹本,而非拓本,《清河書畫舫》所記皆云“王大令洛神十三行真跡”,可知董其昌所見皆為摹本而非拓本。此跋中董其昌均寫作“搨”,而非“拓”,應該是指墨跡摹本。

圖11 [唐]國詮《善見律》(局部),故宮博物院藏

另,北京古籍出版社《中國善本叢帖集刊》影印《戲鴻堂帖》拓本,在第一個柳跋本《十三行》后連續還有兩個不同的《十三行》,這與容庚《叢帖目》與王壯弘《帖學舉要》所著錄《戲鴻堂帖》帖目有所不同。這兩個摹本一個標為“唐拓本”,為王壯弘記載入書,另一個則僅有標題。如此,《中國善本叢帖集刊》影印拓本便有四個《十三行》。

總之,王獻之《洛神賦十三行》是董其昌用功最深的小楷帖,他一生也搜集了不少摹本,至少臨摹過韓世能、項元汴、唐效純等人所藏的《十三行》。董其昌還經常以《十三行》來判斷其他作品,比如:

文氏二王帖有《洛神賦》,稱為子敬,非也。此李龍眠書,《宣和譜》所云出入魏晉,不虛耳。又龍眠摹古,則用絹素。《洛神卷》是絹本,或唐人書,李臨仿之,乃爾遒雋耶。要須以十三行帖稱量之。〔19〕

《書月賦后》亦云:

小楷書,不易工。米元章亦但有行押,嘗被命仿《黃庭》,作《千文》一本以進。今觀其跡,但以妍媚飛動取態耳。邢子愿謂余曰:“右軍以后,惟趙吳興得正衣缽,唐宋皆不如也。”蓋謂楷書得《黃庭》、《樂毅論》法,吳興為多。要亦有刻畫處,余稍及吳興,而出入子敬。同能不如獨勝,余于吳興是也。〔20〕

董其昌經常將自己的書法與趙孟頫相比較,他認為自己的長處是能夠出入《十三行》,有“獨勝”之美。他無不得意地說:“恨趙吳興有此墨跡,未盡其趣。蓋吳興所少,正《洛神》疏雋之法,使我得之,政當不啻也。”

四、其他小楷作品

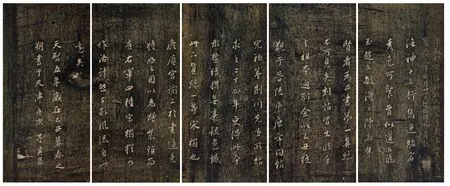

董其昌刻帖所選的小楷基本上都是自己早年學習的那些作品,除了上面幾件以外,他還學習過米芾《西園雅集圖記》、顧愷之書《女史箴》與李公麟《孝經》,這三件作品都刻入了《戲鴻堂帖》卷一。〔21〕還刻有《鍾紹京書佛經》,其實就是《國詮書善見律》,原跡今藏北京故宮博物院,有董其昌跋;而《戲鴻堂帖》刻了卷首部分,并題為鍾紹京書(圖10、圖11)。又刻有《顏真卿尚書吏部下小楷五行》是極小的小楷;其后的《薛稷杳冥君銘》《徐浩道德經二章》字稍大,超出小楷范疇。米芾小楷傳世極少,《戲鴻堂帖》刻有《米芾王羲之辭世帖》《九歌湘夫人》《西園雅集圖記》三篇。又有《柳公權常清靜經》,及《趙孟頫過秦論并跋》。這些無一不是當時著名的小楷作品,董其昌皆搜羅入刻。〔22〕

董其昌萬歷十七年(1589)中進士之后的四月,在北京鑒賞了李公麟的《西園雅集圖》,認為圖后米芾的小楷題跋“甚似《蘭亭》法”,便多次臨摹。〔23〕那時他開始醉心于米芾書法,還向唐效純借得米芾書《千文》卷進行臨摹。〔24〕后來董其昌在學習王羲之《黃庭經》、《東方贊》的基礎上,又折中王獻之與顧愷之小楷,自成一家。這里所說的顧愷之小楷作品就是《女史箴圖》上的小楷。〔25〕《女史箴圖》本是顧從義所藏的“四名卷”之一,后來歸于嘉興項氏。〔26〕董其昌在《戲鴻堂帖》的《顧愷之女史箴真跡》后題跋道:“虎頭與桓靈寶論書,夜分不寐。此《女史箴》風神俊朗,欲與《感甄賦》抗衡,自余始為拈出,千載快事也。”他將顧愷之《女史箴》視為可以與王獻之《洛神賦》相抗衡的作品,并為自己率先鐫刻此帖而感到自豪。李公麟的《孝經圖》則是董其昌自己的藏品,他在卷后的題跋云(圖12):

李龍眠書宗魏晉,《宣和譜》所載。此卷乃學鍾元常《薦季直表》,卷末有公麟名款,他卷無是也。余摹刻《戲鴻堂》首卷,若其畫法之妙,直追虎頭,足稱二絕。董其昌題于戲鴻堂。〔27〕

董其昌僅僅節選了《孝經》的一部分,自“曾子曰敢問”起,至“詩云淑人君子其儀不忒”止。他還選刻了米芾所書《九歌·湘夫人》,此書原是為李公麟繪《九歌圖》所配的對題文字。李公麟《九歌圖》也是顧從義的“四名卷”之一,后來被董其昌收藏。他在《戲鴻堂帖》的題跋中總結了米芾和李公麟這兩位北宋士大夫學習魏晉書法的成就:

米海岳云少時未能立家,但規模法帖,謂之集古字,今觀《九歌》良然。左方有伯時畫,《畫史》所稱與伯時經營《九歌》者是已。伯時《孝經》力追鍾法,《宣和譜》謂“書逼魏晉”,不虛耳。二帖皆節文。其昌。〔28〕

另外,顧從義的“四名卷”中還有一卷李公麟《蜀江圖》,后來歸于王世延的收藏。王世延字思延,號喬峰,信陽人,王祖嫡之子,為京營左參,封鎮國將軍。〔29〕董其昌與王世延有交往,曾為《蜀江圖》題跋并稱贊李公麟書法云(圖13、圖14):

龍眠畫精工極矣,余尤愛其蠅頭細書,展之皆可尋丈,榜署之法從此可得,所謂小字如大字也。或曰米元章筆,然《宣和譜》稱伯時書逼魏晉,安得以伯時題畫書概歸海岳耶?董其昌觀,因題。〔30〕

圖12 [明]董其昌跋李公麟《孝經圖》,美國大都會藝術博物館藏

圖13 [明]董其昌跋李氏《瀟湘圖》,東京國立博物館藏

圖14 [明]董其昌跋《蜀江圖》,美國佛利爾美術館藏

[明]董其昌 《行書女史箴冊》(局部) 31.6cm×97.7cm 紙本 天津博物館藏

結語

董其昌曾評價米芾書法說:“米海岳行草書傳于世間,與晉人幾爭道馳矣,顧其平生所自負者為小楷,貴重不肯多寫,以故罕見其跡。”〔31〕董其昌不僅以米芾自擬,而且其作書完全上追晉人風韻,自矜于小楷之作。其自我評價正可為此結語,云:

吾書無所不臨仿,最得意在小楷書,而懶于拈筆,但以行草行世,亦多非作意書,第率爾應酬耳。若使當其合處,便不能追蹤晉魏,斷不在唐人后乘也。〔32〕

(作者單位:上海博物館書畫部)

責任編輯:劉光

注釋:

〔1〕(明)董其昌輯刻《戲鴻堂帖》卷一,北京古籍出版社《中國善本叢帖集刊》影印,2002年版。又見《畫禪室隨筆》卷一《跋楊義和黃庭經后》,然文字稍有出入。光緒十四年刊本,杭州,中國美術學院圖書館藏,第54至55頁。

〔2〕(明)沈德符《萬歷野獲編》卷二十六《小楷墨刻》,中華書局2012年版,第658頁。

〔3〕轉引自徐邦達《古書畫過眼要錄·元明清書法三》,《徐邦達集》,紫禁城出版社2005年版,第1118頁

〔4〕(明)王肯堂《郁岡齋筆麈》卷四。北京圖書館古籍珍本叢刊第64冊,子部·雜家類,書目文獻出版社2000年版,第598至599頁。

〔5〕(明)董其昌《畫禪室隨筆》卷一《臨洛神賦書后》。光緒十四年刊本,杭州,中國美術學院圖書館藏,第37頁。

〔6〕(唐)張彥遠《法書要錄》卷二,人民美術出版社2002年版,第77頁。

〔7〕(清)楊守敬《評帖記》卷二《樂毅論·余清齋絹本》。《楊守敬集》第8冊,湖北人民出版社,湖北教育出版社,1988年版,第606頁。

〔8〕參見王連起《從董其昌的題跋看他的書畫鑒定》,載于《南宗北斗—董其昌書畫學術研討會論文集》,澳門藝術博物館2008年6月,第265頁。

〔9〕(明)范大澈《范氏碑帖紀證》,學苑出版社1977年版,第25頁。

〔10〕有關《寶晉齋帖》,參考徐森玉《寶晉齋帖考》;程文榮《南村帖考》;林志鈞《帖考》;容庚《叢帖目》。〔11〕(明)董其昌《容臺別集》卷二《論書》。二十卷本《容臺集》,上海圖書館藏,第22頁。

〔12〕同上,卷四,第21至22頁。

〔13〕同上,第57頁。

〔14〕(明)董其昌《畫禪室隨筆》卷一《臨十三行跋》:“此韓宗伯家藏子敬洛神十三行真跡。予以閏三月十一日登舟,以初八日借臨。是日也,友人攜酒過余旅舍者甚多。余以琴棋諸品分曹款之,因得閑身仿此帖。既成,具得其肉,所乏神采,亦不足異也。”光緒十四年刊本,第26頁。

〔15〕(明)董其昌《容臺別集》卷五《題跋》。二十卷本《容臺集》,上海圖書館藏,第33至34頁。又見《畫禪室隨筆》卷一《題大令洛神十三行真跡》。光緒十四年刊本,第53頁。

〔16〕(明)董其昌《畫禪室隨筆》卷一《跋自書·臨洛神賦后》,光緒十四年刊本,第16頁。

〔17〕(清)《快雪堂帖》卷二《洛神賦十三行》董其昌跋。見《法帖全集》第14冊,國家圖書館藏清初涿拓本。湖北美術出版社2002年版。此跋文亦見于繆曰藻《寓意錄》卷二《宋拓王大令十三行洛神賦》,然而多出一段文字云:“右軍楷書傳世者,《黃庭》、《樂毅論》、《東方朔像贊》、《曹娥碑》,昔人形容贊嘆,如孫過庭《書譜》,皆以為有一書、具一體。《黃庭》則怡懌虛無,《樂毅》則情鐘慘淡之類,未見為寫論也,豈亦世代綿邈傳刻失真,非陶隱居、孫虔禮時所鑒之故本耶。惟子敬《洛神十三行》……”或許馮銓刻帖時僅為節選。

〔18〕《畫禪室隨筆》卷一《跋十三行洛神賦》云:“趙文敏得宋思陵十三行于陳灝,蓋賈似道所購,先九行,后四行,以悅生印款之。此子敬真跡。至我朝,惟存唐摹耳。無論神采,即形模已不相似。惟晉陵唐太常家藏宋拓,為當今第一。曾一見于長安,臨寫刻石。恨趙吳興有此墨跡,未盡其趣。蓋吳興所少,正《洛神》疏雋之法,使我得之,政當不啻也。”光緒十四年刊本,第39頁。

〔19〕(明)董其昌《畫禪室隨筆》卷一《跋自書》。光緒十四年刊本,第26至27頁。

〔20〕同上,第27頁。

〔21〕北京古籍出版社《中國善本叢帖集刊》影印《戲鴻堂帖》拓本無米芾《西園雅集圖記》。

〔22〕根據容庚《叢帖目》,并結合北京古籍出版社《中國善本叢帖集刊》影印《戲鴻堂帖》拓本整理。

〔23〕(明)董其昌《容臺別集》卷五:“余在京師得古畫二十余冊,中有李伯時《西園雅集圖》米元章書序。余刻之鴻堂帖行于世。” 二十卷本《容臺集》,上海圖書館藏,第7頁。又:“米海岳行草書傳于世間,與晉人幾爭道馳矣。顧其平生所自負者為小楷,貴重不肯多寫。以故罕見其跡。余游京師,曾得鑒李伯時《西園雅集圖》,有米南宮蠅頭題后,甚似《蘭亭》筆法。” 二十卷本《容臺集》,上海圖書館藏,第7至8頁。另裴景福《壯陶閣書畫錄》卷十二《明董香光臨西園雅集記冊》與《湘管齋寓賞編》卷四《董思白臨西園雅集記》均有此題跋,分別為四月一日與二日兩天所臨并題。

〔24〕(明)董其昌《畫禪室隨筆》卷一《臨海岳千文跋后》:“米海岳行草書,傳于世間,與晉人幾爭道馳矣。顧其平生所自負者為小楷,貴重不肯多寫,以故罕見其跡。予游京師,曾得鑒李伯時《西園雅集圖》,有米南宮蠅頭題跋,最似《蘭亭》筆法。已丑四月,又從唐完初獲借此千文,臨成副本,稍具優孟衣冠。大都海岳此帖,全仿褚河南《哀冊》、《枯樹賦》,間入歐陽率更,不使一實筆。所謂無往不收,蓋曲盡其趣。恐真本既與余遠,便欲忘其書意。聊識之于紙尾。 此余已丑所臨也,今又十年所矣。筆法似昔,未有增長。不知何年得入古人之室。展卷太息,不止書道也。戊戌四月三日。”光緒十四年刊本,第35至36頁。另《余清齋帖》刻有米芾書千字文,然校之張丑《真跡日錄》記載發現問題很多,不知是否與唐氏所藏為同一本。

〔25〕(明)董其昌《容臺別集》卷四:“余少時寫小楷,刻畫世所傳《黃庭經》、《東方贊》。后見晉唐人真跡,乃知古人用筆之妙,殊非石本所能傳。既折衷王子敬、顧愷之自成一家。因觀昔年書《月賦》漫題。”又:“久不作蠅頭小楷,偶然欲書,為竟此賦。大都學《女史箴》筆法,今人罕見之,不知吾所自也 。”二十卷本《容臺集》,上海圖書館藏,第40至41頁。

〔26〕董其昌跋《李氏瀟湘圖卷》云:“海上顧中舍所藏名卷有四,謂顧愷之《女史箴》……《女史》在槜李項家……皆奇蹤也。”日本,東京國立博物館藏。

〔27〕董其昌跋李公麟《孝經圖》。美國,大都會博物館藏。

〔28〕董其昌跋《戲鴻堂帖》卷一《李伯時書》后,北京古籍出版社《中國善本叢帖集刊》影印,2002年版。

〔29〕付瑛《王祖嫡年譜》,信陽師范學院學報(哲學社會科學版)1988年01期。

〔30〕《石渠寶笈》卷四十四《翠云館·宋李公麟蜀川圖一卷》,《秘殿珠林石渠寶笈匯編》,北京出版社2004年版,第1198至1199頁。

〔31〕(明)董其昌《容臺別集》卷五。二十卷本《容臺集》,上海圖書館藏,第7至8頁。

〔32〕同上,卷四,第29頁。

- 中國書畫的其它文章

- 楊中良

- 以意運法 寫心為尚

——陳良敏的繪畫藝術 - 專業的意義

- 筆墨當隨時代

- 丁酉納吉

——中國畫名家畫雞作品邀請展 - ——從故宮博物院藏董其昌《仿黃公望山水》卷說起">"愉庭"與過云樓顧氏

——從故宮博物院藏董其昌《仿黃公望山水》卷說起