人文因素對省域環境污染影響的空間異質性估計

孫 克,徐中民,宋曉諭,程懷文,聶 堅

1 中國科學院西北生態環境資源研究院,中國科學院內陸河流域生態水文重點實驗室,蘭州 730070 2 贛南師范大學地理與規劃學院,贛州 341000 3 中國科學院大學,北京 100049 4 浙江財經大學經濟學院,杭州 310000 5 江西省核工業地質局,南昌 330000

?

人文因素對省域環境污染影響的空間異質性估計

孫 克1,2,3,*,徐中民1,宋曉諭1,程懷文4,聶 堅5

1 中國科學院西北生態環境資源研究院,中國科學院內陸河流域生態水文重點實驗室,蘭州 730070 2 贛南師范大學地理與規劃學院,贛州 341000 3 中國科學院大學,北京 100049 4 浙江財經大學經濟學院,杭州 310000 5 江西省核工業地質局,南昌 330000

利用2013年全國31個省級行政區的截面數據,采用環境污染貨幣化方法估算了2013年中國省域環境污染損失,利用基于地理加權回歸技術的STIRPAT模型,對人口規模、富裕程度、產業結構、城鎮化和對外開放等人文因素對省域環境污染的影響進行了空間異質性估計,同時驗證了EKC假說。主要結論如下:(1)2013年中國環境污染引起的經濟損失為2812.48億元。(2)各省域環境污染存在空間相關性和空間異質性,省域環境污染空間分布上呈現東高西低的格局。(3)人文因素對省域環境污染具有顯著影響,人口和經濟的增長及推進城鎮化將加劇省域環境污染,而產業結構升級和擴大對外開放將有助于緩解省域環境污染。(4)人文因素對省域環境污染影響存在空間異質性。人口數量對省域環境污染的影響程度由西北向東南漸次增大;富裕程度對省域環境污染的影響由西向東梯次增大;產業結構對省域環境污染的影響由東向西逐漸增大;城鎮化對省域環境污染的影響由西向東逐漸降低;對外開放對省域環境污染的影響由東向西逐漸增大。(5)基于現有樣本的計算結果有條件地支持EKC假說。

人文因素;環境污染; STIRPAT模型;空間異質性

近年來,隨著我國經濟發展水平和人們環保健康意識的提高,環境污染問題關注人群已不再局限于政府和學者,已然成為全民關注的熱點問題。人類社會的發展活動(人口增長、經濟增長、城鎮化、工業化、產業結構調整等)必然會對環境造成影響[1],而科學準確地測定人文因素對環境影響的大小,對解決日益復雜的環境問題,促進綠色發展,建設美麗中國具有重要的實踐指導意義。目前,人文因素與環境污染之間的關系研究大多聚焦在經濟規模或經濟增長對環境污染的影響上[2- 8],把經濟規模作為環境污染的唯一影響因素,通過構建環境庫茲涅茨曲線(EKC)計量模型,來驗證EKC拐點的存在、曲線形狀等,這些研究雖然注意到了經濟增長與環境污染的重要聯系,但忽略了其他人文因素與環境污染之間的影響關系,而且也沒有考慮環境污染的空間相關性,研究結果不夠全面科學。也有學者考慮了將多種人文因素納入EKC模型,蔡風景[9]等將經濟規模、產業結構、能源利用率、科技教育水平等人文因素納入EKC模型,通過貝葉斯平均估計方法來檢驗我國環境污染的EKC形狀及其主要影響因素,該研究雖然考慮了多種人文影響因素,但忽略了環境污染的空間相關性,研究結果可能存在偏差;吳玉鳴[10]擴展了傳統的EKC模型,將人口規模、城市化、產業結構等人文因素納入模型,利用空間計量經濟學方法,分析了省際環境污染的空間相關性、EKC的形狀及人文影響因素,該研究雖然在模型設定中考慮了環境污染的空間相關性,但卻忽視了空間異質性,這不符合環境污染的空間分布實際,研究存在進一步改進的空間。

回顧以往研究可以發現,當前大多數關于環境污染影響因素的研究均忽略了空間相關性和空間異質性。根據地理學第一定律,地理空間鄰近的區域,其很多自然、人文因素會互相影響,存在“近朱者赤,近墨者黑”現象,傳統計量研究中所要求的研究區域彼此獨立且均勻隨機分布的前提條件很難滿足,因此采用傳統方法進行的研究結果難免以偏概全[10-11]。地理加權回歸模型(GWR)可以較好地處理空間異質性[12], 本文擬采用基于地理加權回歸的STIRPAT模型,測算人口規模、富裕程度和技術水平等人文因素對環境污染的影響,同時還將驗證EKC假說。跟以往研究相比,本文在人文因素對環境污染的影響分析中,考慮了空間樣本的空間異質性,研究結果可為制定差異化的環境政策提供科學依據。

1 數據來源和研究方法

1.1 數據來源

本文所涉及的31個省級行政單元的相關經濟、環境和能源計算數據來源于2014年的《中國統計年鑒》和《中國能源統計年鑒》等資料。

1.2 環境污染貨幣化方法

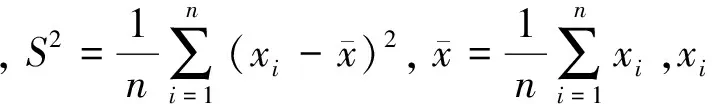

本文需要測算省級尺度的環境污染水平,一般環境污染物質根據其物理化學特性,包括固體污染物、氣體污染物,水體污染物和噪聲污染。由于固體污染物數據獲取和處理難度較大,本文只考慮水體污染(化學需氧量COD)、氣體污染(二氧化碳、二氧化硫、工業粉塵和煙塵)和噪聲污染,其中二氧化碳排放量的估計采用IPCC的碳排放估計方法,即能源消費量乘以二氧化碳排放系數,本文選取煤炭、原油、焦炭、汽油、煤油、柴油、燃料油、天然氣消費量和水泥生產量數據用于二氧化碳排放量估計。現有大多研究對于環境污染的計量一般直接使用污染物質的排放量,而本文參考劉渝林[13]等文獻的研究成果和方法,采用環境污染損失貨幣化的方法即消除環境污染帶來損失所需要的資金貨幣量來近似計算環境污染經濟成本,環境污染損失貨幣化方法可以將不同類型污染物質造成的環境損失統一為具有經濟意義的貨幣單位,使得有關環境污染水平的測算和研究結果更具有科學可比性[10,13]。具體來說,按照1988年不變價格,COD污染成本為1.11663元/kg,二氧化碳污染成本為0.004965元/kg,二氧化硫污染成本為1.101742元/kg,工業粉塵和煙塵污染成本為0.617869元/kg,噪聲污染成本為GDP的1%[10,13]。噪聲污染產生的經濟損失一般采用市場估值法、享樂價格法和意愿調查評估法,分別從居民健康損失、固定資產貶值、防護費用和消除噪音的支付意愿等方面對噪聲造成的經濟損失進行評估。目前,國內學者采用上述標準評估方法進行噪聲污染的經濟損失估算主要集中在道路交通噪聲方面,其估值占GDP的比值一般為0.8%—3%[14-15],綜合考慮國情,在滿足基本粗略計算的條件下,本文認為劉渝林和吳玉鳴兩位學者在估算噪聲污染產生的經濟損失中,采用1990年世衛組織報告[16]所提出的噪聲污染產生經濟損失為GDP的1%的估算方法是合適的。各地區各類環境污染物質污染成本加總即可獲得各地區的環境污染損失。

1.3 環境污染水平的空間自相關模型

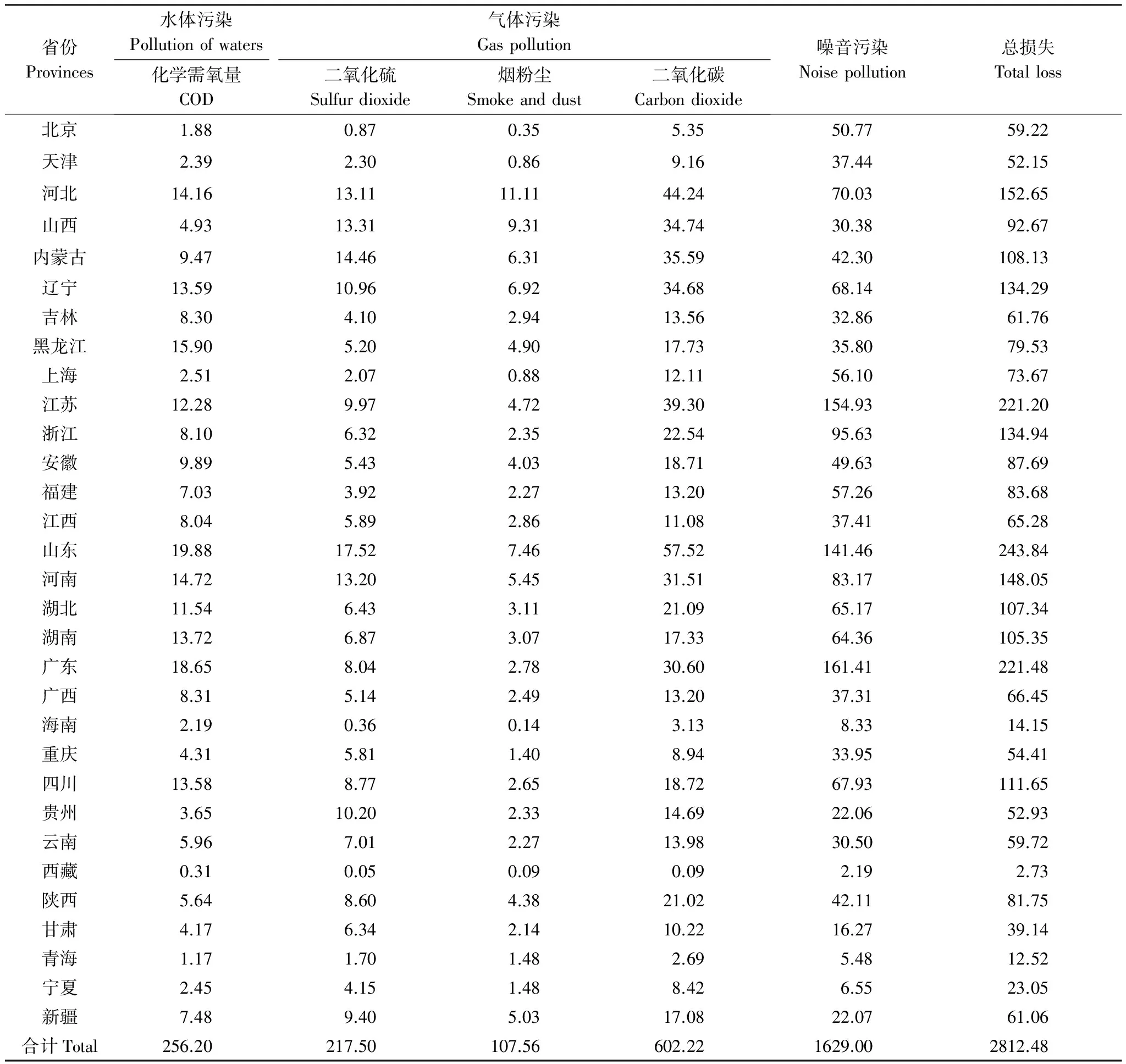

由于許多環境污染物質具有跨區域的流動性,本地區的環境污染不可避免會受到鄰近地區環境污染的影響,空間自相關Moran′s I模型可以較好地反映地區環境污染的空間相關性,具體模型為[11,17]:

Moran′sI的定義為:

(1)

1.4 STIRPAT地理加權回歸模型

要進行人文因素對環境影響的研究分析,一般采用STIRPAT模型,由于該模型是基于經典的人文環境影響分析框架即IPAT等式演變過來的,其計算結果具有較好的理論解釋性,進行對數變換后,可以便捷地開展彈性分析[17-21]。其一般表達式為:

I=aPbAcTde

(2)

式中,I為環境污染,P、A和T分別為人口數量、富裕程度和技術水平,a為常數項,b、c、d為P、A和T的指數項,e為隨機誤差項。

中國國土面積廣袤,地理地貌豐富多樣,不同地區資源稟賦、歷史、風土人情、經濟發展等先天存在差異,“一刀切”的政策在省域情況不同的地方會產生不同的施策效果[22]。因此,人文因素對環境污染的影響在地理空間上是有差異的。地理加權回歸模型可以較好地適應人文因素對省域環境污染影響的空間異質性要求,具體模型設定如下:

lnI=a(u,v)+b(u,v)lnP+c(u,v)lnA+d(u,v)lnT+e

(3)

式中,(u,v)為省域中心地理坐標,a(u,v)為常數項的位置函數,b(u,v)、c(u,v)、d(u,v)為自變量系數的位置函數。由于STIRPAT模型是隨機形式,可以在模型中增加富裕的自然對數二項式來驗證EKC假說,參考以往的研究思路和方法[1,11],本文設計了無人口技術影響和有人口技術影響兩種情景,具體形式如下:

lnI=a(u,v)+c(u,v)lnA+f(u,v)ln2A+e

(4)

和lnI=a(u,v)+b(u,v)lnP+c(u,v)lnA+f(u,v)ln2A+d(u,v)lnT+e

(5)

其中,(4)式為無人口技術影響模型,(5)式為有人口技術影響模型,f(u,v)為負,則EKC假說成立,通過對 (4)式或(5)式求導計算極值,就可獲得曲線拐點值。

一個地區的環境污染應該會受到很多因素的影響,從環境污染產生源和形成原因來看,除了人口規模、富裕程度和技術水平等人文因數以外,還有環境管制、社會資本、人口素質、環保意識等人文因素,按照Dietz和York等提出的人文驅動因素隨機回歸影響模型(STIRPAT模型)指標選取理論,模型選取的人文因素應該可以采用指數連乘的形式建立關聯[1,21]。因此,本文擯棄了其他難以量化和概念化乘積形式的人文因素,將研究聚焦在人口、富裕和技術這3個關鍵人文因素上,技術水平的測算比較復雜,一般采用無量綱的比值數據,借鑒以往研究,本文將技術指標分解為結構性指標、現代化指標和開放性指標[1,11]。文章用各省域的人口數量和人均GDP數據來分別表示該地的人口規模和富裕程度;用第三產業產值占地區生產總值的比值作為結構性指標、用城鎮人口占總人口的比重即城鎮化率來測度該地區的現代化水平,用外商投資企業貨物進出口總額占GDP的比值來測度該地區的對外開放水平。

2 研究結果

2.1 環境污染的貨幣化估計

根據環境污染損失貨幣化方法,計算得到2013年中國省域環境污染損失(表1),從表1可以看出,2013年中國環境污染引起的經濟損失為2812.48億元(1988年不變價格),其中噪音污染造成經濟損失為1629億元,可見噪音污染產生的經濟損失是環境污染損失的主要禍首。長期以來,化學物質引起的環境污染受到了人們的普遍關注,而噪音污染引起的危害卻沒有受到應有的重視。事實上,噪音不僅對人類健康(生理、心理和身體)構成巨大威脅,而且對經濟社會也會造成巨大損失,從而增加經濟環境成本(身體康復防護費用、房地產等固定資產貶值和消除噪音采取的各種減噪措施成本等)。近年來,隨著我國經濟的高速發展,和城市化的快速推進,噪聲來源和數量(道路里程和機動車輛數量增加導致交通噪聲增加,建筑物增加導致施工噪聲增加,商業活動頻繁導致活動噪聲增加等等)急劇增加,其產生的環境經濟成本(損失)也隨之大幅增加。因此,在環境污染中噪音危害不容小覷,應該予以高度關注。環境污染損失中最高的為山東243.84億元,最低為西藏2.73億元。

2.2 環境污染的空間分布特征

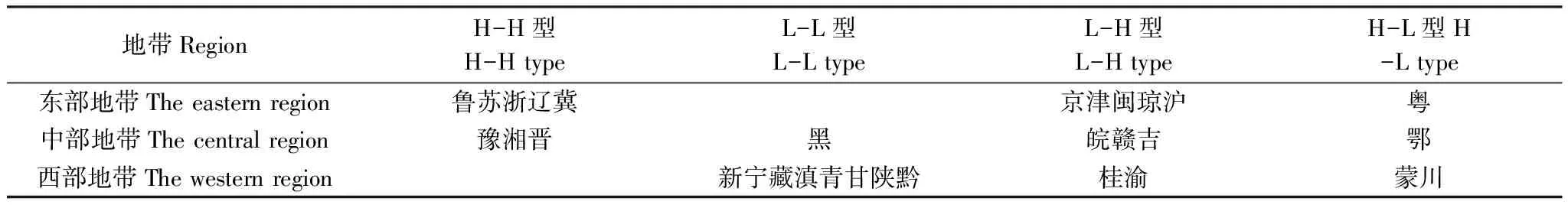

在人文因素對省域環境污染水平的影響分析中,需要運用地理加權回歸模型的前提條件是省域環境污染存在空間相關性和空間異質性[22-23],為此需要對省域環境污染水平進行空間相關性和空間異質性檢驗。基于GeoDa軟件,2013年省域環境污染的全局Moran′sI指數計算結果為0.2328,在5%水平上顯著,這說明中國省域環境污染在地理上存在集聚現象。為進一步了解省域環境污染的局部集聚特征,判斷其是否存在空間異質性,可以繪制Moran散點圖(圖1),將散點圖中各象限的省級區域劃分為H-H型、L-L型、H-L型和L-H型4個類型,具體分布情況見表2。從省域環境污染的分布數量來看,大部分省域屬于H-H(8個)和L-L類型(9個),此兩類型省域占比達到55%;從環境污染區域的分布地理空間來看, H-H型大多分布在東中部地帶(如魯蘇浙遼冀豫湘晉),L-L型大多處在中西部地帶(如黑新寧藏滇青甘陜黔),H-L型和L-H型則離散分布于東、中、西部地帶。Moran 散點圖較好地揭示了中國省域環境污染損失的局域集聚特征,H-H和L-L類型數量多,表明省域環境污染存在空間相關性;H-H和L-L類型地理分布呈現地帶集聚現象,說明省域環境污染水平存在空間異質性。事實上,從地理學的角度來看,借鑒“中心-外圍”理論,H-H和L-L類型其實就是省域環境污染的高污染中心區和低污染中心區,H-L和L-H則屬于外圍區,因此可以說,在省域環境污染的地理空間分布上,存在兩個中心區,東部為高污染中心區(H-H),西部為低污染中心區(L-L),在東西部這兩個中心區間又穿插分布若干H-L和L-H型省區構成外圍區,省域環境污染空間分布所表現出的“中心外圍”空間模式,進一步凸現了空間異質性。由于省域環境污染存在空間相關性和空間異質性,人文因素對省域環境污染的影響就有可能發生空間變異。普通最小二乘法(OLS)模型獲得的全局不變估計參數只具有全局平均意義,無法細致地反映人文因素對省域環境污染影響的局部特征,研究結論不太科學全面。因此,為了準確把握人文因素對省域環境污染影響的局部細節,就有必要將空間區位信息納入計量模型即采用地理加權回歸模型。

表1 2013年各省區環境污染損失情況(1988年不變價格 108元)

統計資料尚缺中國香港、中國臺灣和中國澳門等數據

圖1 省域環境污染Moran散點圖 Fig.1 Moran′s I scatter diagram of environmental pollution of Chinese provinces

2.3 環境污染計量結果分析

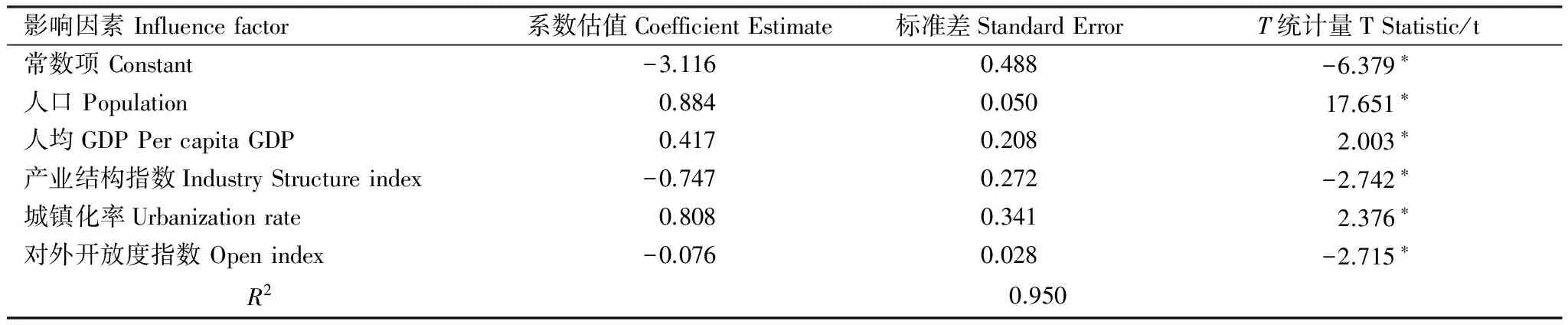

2.3.1 OLS結果分析

對全局STIRPAT模型式(2)進行對數變化,使用最小二乘法(OLS)對其進行參數估計,可以獲得人文因素對省域環境污染的全局(平均)影響,計算結果見表3。

仔細分析表3計算數據,可以發現各人文因素對省域環境污染影響系數估計值的T統計量都通過了0.05的顯著性水平檢驗,說明人文因素對省域環境污染具有顯著影響,人口和經濟的增長及推進城鎮化將加劇省域環境污染,而產業結構升級和擴大對外開放將有助于緩解省域環境污染。因此在面對省域環境污染問題,對人文因素應該予以充分考慮和高度關注。進一步比較各因素影響系數估計值可以發現,人口規模對省域環境污染的影響最大,其次為城鎮化率,影響最小的為對外開放度。由于模型采用自然對數形式,根據自然對數的數學性質,可以很方便地進行彈性分析,具體來說就是,人口數量增加1%,會引起省域環境污染損失增加0.884%,城市化率每提高1%,引起省域環境污染損失增加0.808%,第三產業占比每提高1%,引起省域環境污染損失減少0.747%,人均GDP提高1%,引起省域環境污染損失增加0.417%,對外開放度每提高1%,省域環境污染損失就減少0.076%。理論上來說,人口規模和經濟規模的擴張會加速資源的消耗和增加廢物或污染物質的排放,產業結構的升級即以低消耗低污染為特征的第三產業比重的提高則有利于環境污染的緩解,因此本文樣本的人口規模、富裕程度和產業結構的系數估計值符合理論預期。同時,也要注意到,本文樣本的城鎮化率和對外開放度的估計系數似乎不太符合理論預期。

表2 2013年省域環境污染空間分布情況

表3 最小二乘法模型估計結果

*表示在0.05水平顯著

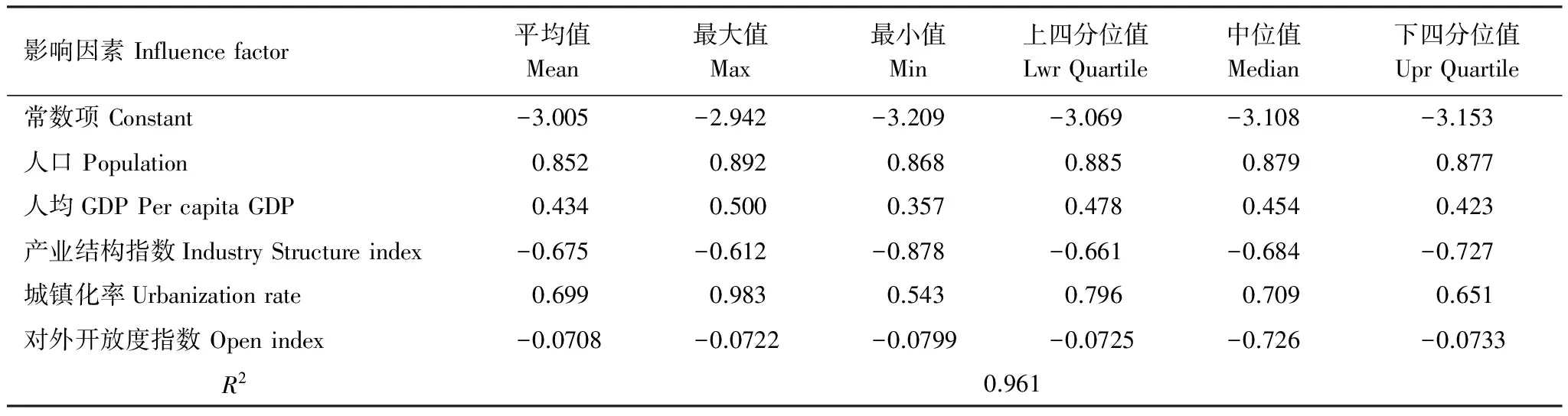

2.3.2 GWR模型結果分析

省域中的省會城市一般為該地的人口和產業集聚中心,在省域范圍內其經濟政治文化地位舉足輕重。因此,本文選取省會城市的經緯度作為省域中心地理坐標。GWR模型的權屬函數選擇固定高斯函數,帶寬采用交叉確認法進行確定,運用GRW 4.0軟件,對模型(3)進行回歸計算,結果見表4。

表4 地理加權回歸模型估計結果

此模型計算的局部回歸標準化殘差的Moran′sI指數為-0.0043,殘差呈空間隨機分布

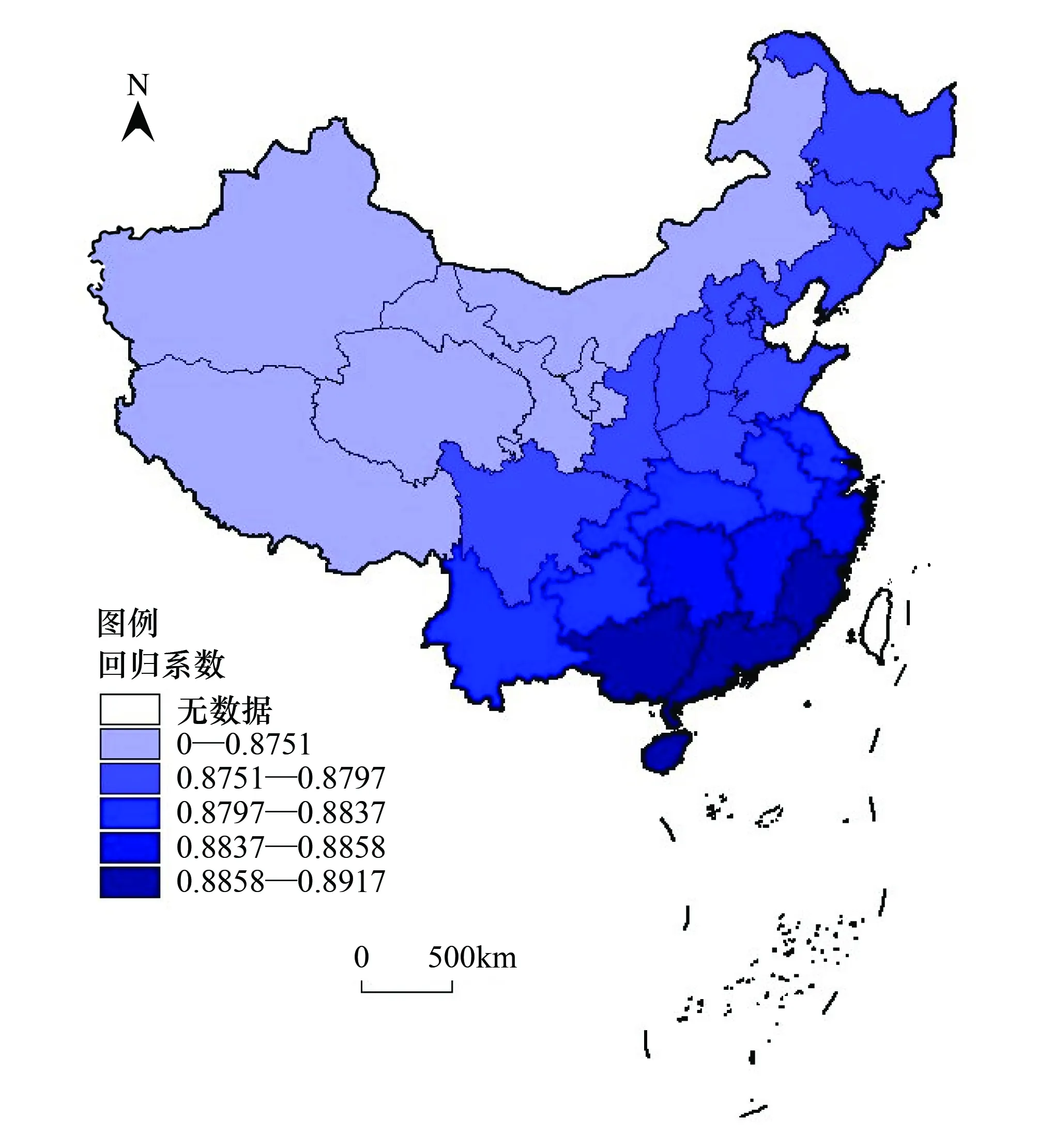

圖2 GWR模型人口數量回歸系數空間分布 Fig.2 Spatial distribution of the regression coefficients of population in the GWR model

比較表3和表4的模型計算結果,可以發現:從模型的擬合效果來看, OLS模型的擬合優度為0.95,GWR模型為0.961, GWR模型優于OLS模型;從人文影響因素系數估計值結果來看, GWR模型系數估計值與OLS模型正負符號一致,且GWR模型系數估計值的平均值與OLS模型相差不大,說明GWR和OLS模型都可用于人文因素對省域環境污染的影響分析,但OLS模型僅能反映人文因素對環境污染的全局影響特征,而無法反映影響作用的局部特征。從這點來說, 在反映人文因素對省域環境污染影響的局部細節方面,GWR模型較OLS模型具有先天優勢。為深入分析人文因素對省域環境污染影響的空間異質性,掌握其空間變化規律,可以將GWR模型計算的人文因素系數估計值導入GIS軟件平臺,進行可視化空間表達。

(1)人口數量對省域環境污染影響存在空間異質性。從圖2所呈現的回歸系數空間分布來看,人口數量對省域環境污染的影響程度由西北向東南漸次增大,其中海南(0.8917)的環境污染受人口因素相對影響最大,而青海(0.8738)最小。這意味著,如果想通過采取控制人口增長的政策措施來實現環境的改善,東南地區可以比西北地區獲得更好的政策效果。事實上,由于歷史經濟社會的原因,中國人口在地理空間上歷來存在東重西輕和南多北少的分布格局即東(南)部人口多,西(北)部人口少,人口規模對省域環境污染影響的空間變化特征與中國人口的地理空間分布特征是相符的,這表明GWR模型的估計結果是符合中國人口分布實際的。

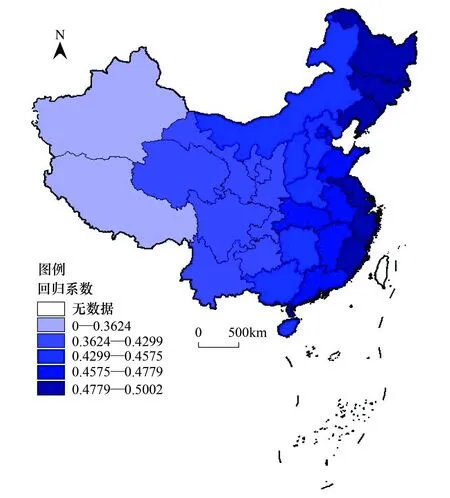

(2)富裕程度對省域環境污染影響存在空間異質性。從圖3所呈現的回歸系數空間分布來看,經濟發展(富裕水平)對省域環境污染的影響由西向東梯次增大,其中上海的環境污染受經濟發展影響最大(0.5002),最小為新疆(0.3572)。

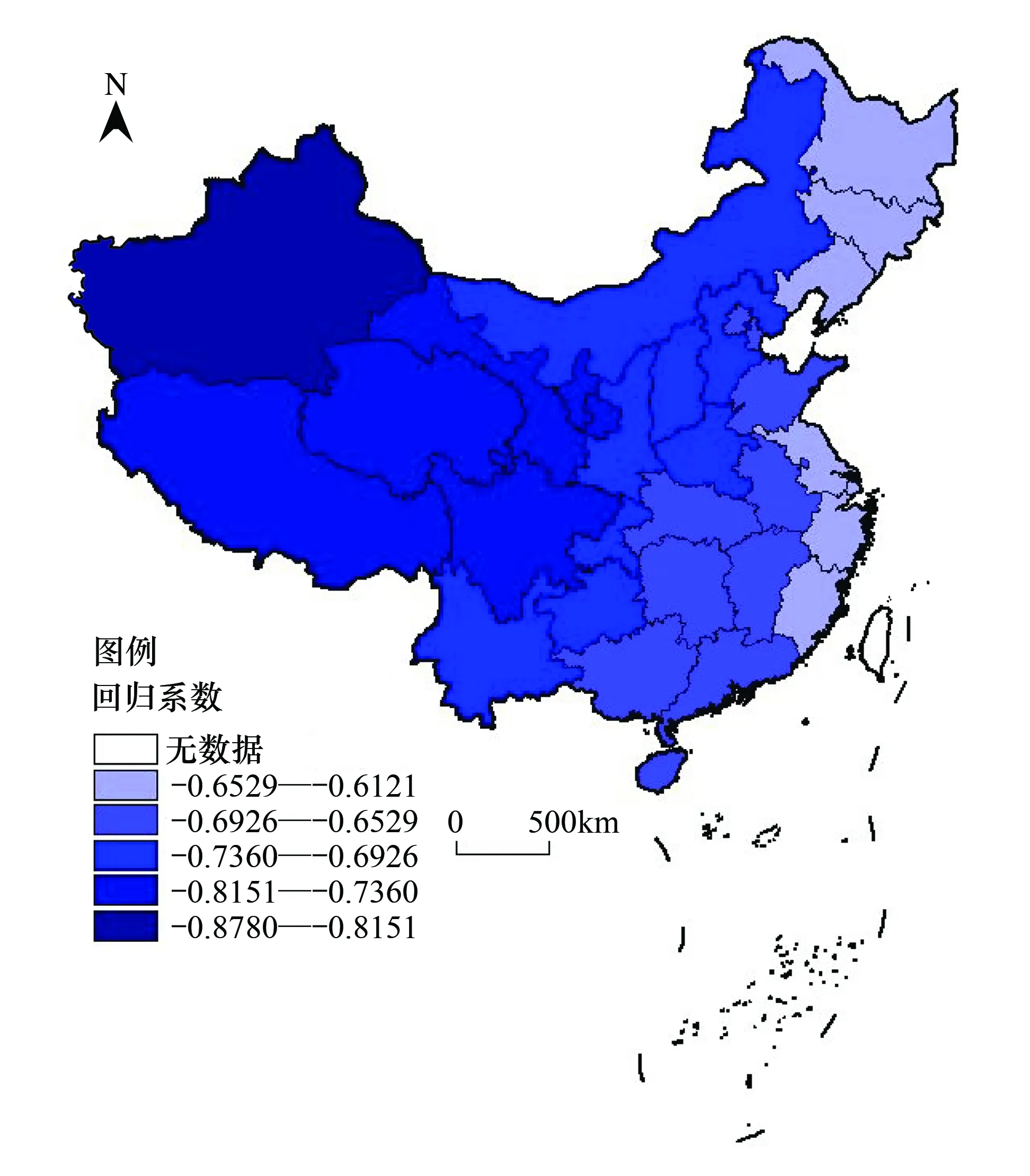

(3)產業結構對省域環境污染影響存在空間異質性。從圖4所呈現的回歸系數空間分布來看,產業結構對省域環境污染的影響由東向西逐漸增大,其中產業結構對新疆(-0.8780)環境污染影響最大,黑龍江(-0.6121)最小。在相同條件下,如果西部地區和東部地區提高相同比例的第三產業在GDP中的占比,則西部比東部獲得的環境改善效果更好。

圖3 GWR模型富裕程度回歸系數空間分布 Fig.3 Spatial distribution of the regression coefficients of affluence in the GWR model

圖4 GWR模型產業結構回歸系數空間分布 Fig.4 Spatial distribution of the regression coefficients of industry structure in the GWR model

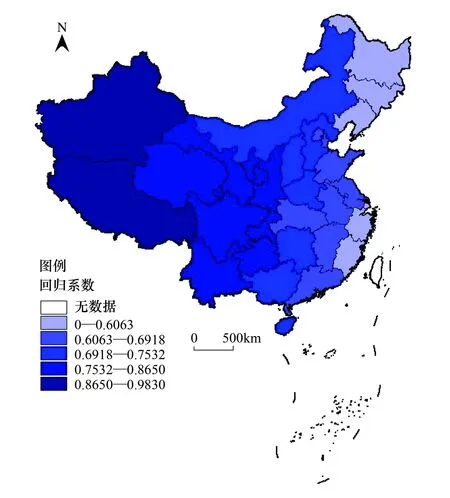

(4)城鎮化對省域環境污染影響存在空間異質性。從圖5所呈現的回歸系數空間分布來看,城鎮化對省域環境污染的影響由西向東逐漸降低,其中新疆(0.9830)的環境污染受城鎮化影響最大,黑龍江(0.5427)最小。

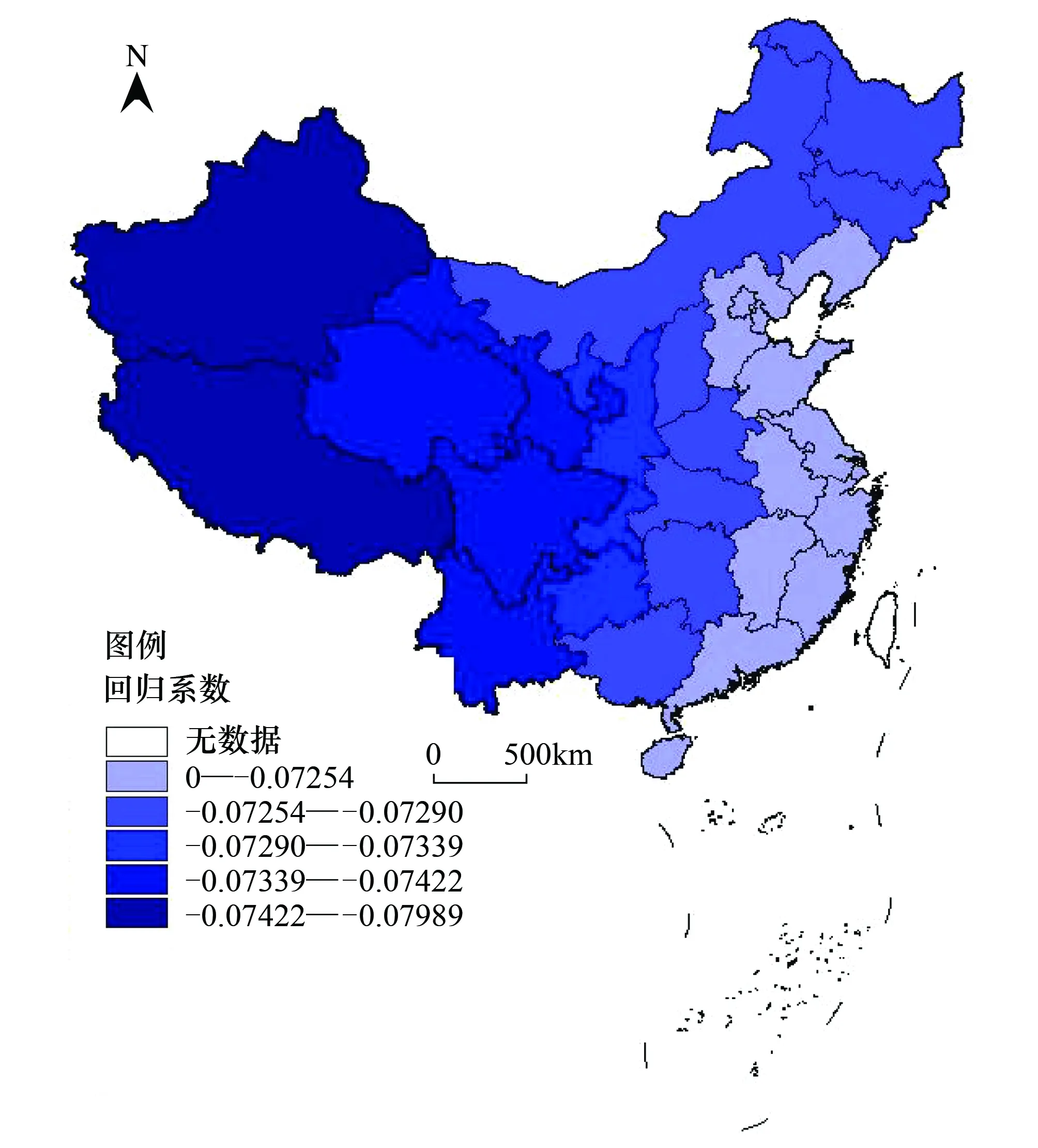

(5)對外開放對省域環境污染影響存在空間異質性。從圖6所呈現的回歸系數空間分布來看,對外開放對省域環境污染的影響由東向西逐漸增大,其中對外開放對新疆(-0.07989)環境污染影響最大,廣東(-0.07240)最小。

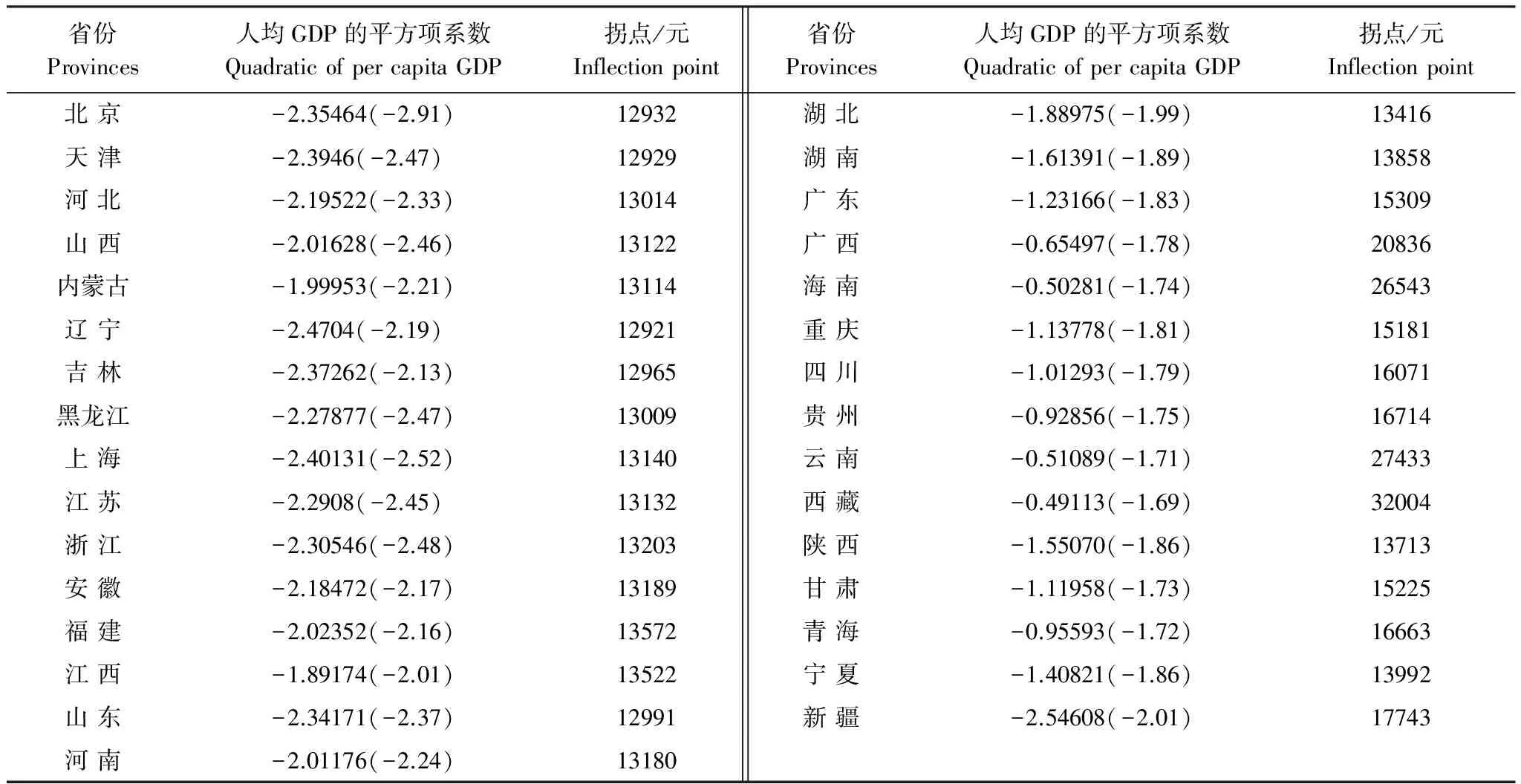

2.3.3 EKC假說驗證

根據EKC假說,經濟發展初級階段會對環境產生壓力,且隨著經濟的發展壓力越大,當經濟達到一定水平后,對環境的壓力也達到峰值,隨著經濟的進一步發展,環境壓力也逐漸減小,經濟與環境呈現出倒U型的曲線關系。采用地理加權回歸技術對模型(4)進行參數估計,可以得到各地區人均GDP平方項的系數值,如表5所示,人均GDP的系數值都為負值,且其T統計量都能通過5%水平的顯著性檢驗,這表明各地區的EKC都是開口向下的,EKC假說成立。通過曲線函數求極值計算,可以得到各省域拐點值(1988年不變價格),比較各地區拐點值,發現拐點值存在空間異質性。每個地區由于自身的實際情況不同,要實現經濟和環境良性互動的條件門檻也會不同即拐點值不同,西藏要實現環境友好型的經濟發展門檻最高(拐點值32004元),天津門檻最低(拐點值為12929元),拐點平均值為18257元。將2013年中國各省域人均實際GDP(1988年不變價格)與其拐點值進行比較,可以發現人均實際GDP超過拐點值的省域(魯蘇浙遼京津閩滬粵蒙)絕大部分都位于東部地區,表明東部地區經濟發展與環境改善處于良性互動階段,而中西部地區省域人均實際GDP低于拐點值(內蒙古除外),有些省份離環境改善的距離還比較遠,中西部地區要實現環境友好型的經濟發展任重而道遠。

圖5 GWR模型城市化率回歸系數空間分布 Fig.5 Spatial distribution of the regression coefficients of urbanization rate in the GWR model

圖6 GWR模型對外開放回歸系數空間分布 Fig.6 Spatial distribution of the regression coefficients of open index in the GWR model

表5 人均GDP的平方項系數和拐點估計結果

圓括號內為T統計量;拐點值按照1988年不變價格計算

模型(5)是對模型(4)的擴展,除考慮對數人均GDP的一二次項外,又增加了人口技術因素,通過地理加權回歸,發現各省域對數人均GDP平方項系數估值有正有負,且其T統計量較小不顯著。這意味著人口規模、產業結構、城鎮化和對外開放等人文因素在經濟和環境的互動中扮演著重要角色,可能暗示著適度控制人口規模、調整優化產業結構、實施緊湊精明質量優先的城鎮化發展戰略和提高對外開放水平是各省域實現經濟與環境良性互動發展的前提。

2.4 環境污染計量結果討論

OLS估計結果顯示,城鎮化率和對外開放度的估計系數不符合傳統的理論預期。因此,有必要從機理方面進一步考察城鎮化和對外開放對省域環境污染的影響。

(1)就城鎮化率來說,依照現代化理論,城鎮化率代表一個地區的現代化水平,即城鎮化率越高則該地的現代化水平越高,環境受到污染越低,但本文樣本估計的城鎮化率對環境污染影響系數為正,與理論預期不符。有兩個方面的原因或可部分解釋個中緣由,一是伴隨農村優質人口的流失,農業生產方式發生轉變,而且這種轉變是退步式的,農村依靠有機農家肥增產的環境友好型、精耕細作式的傳統生產方式逐步消失,而依靠不斷增加化肥農藥投入而增產的生產方式快速興起,農業面源污染不斷增加,農村人居環境惡化;二是一個地區實現現代化一般意味著具有較高的經濟發展水平、合理的產業結構、齊全的環保設施、普遍較高的環保意識、公共服務配套較齊全等,從這個角度來看,我國現階段很多地區的城鎮化都不是真正意義上的城鎮化,而只是身份城鎮化即“戶籍城鎮化”,很多應該同步配套建立的公共基礎設施和政策制度沒有建立,城鎮化率這個指標相對于真正意義的現代化水平來說代表性不夠。

(2)就對外開放度來說,根據“污染天堂”的假說,對外開放會導致發達國家將高污染高能耗企業轉移到發展中國家,從而導致發展中國家環境污染問題惡化,但本文樣本的計算結果不支持“污染天堂”假說。一個重要的原因可能是因為這些年來我國環境管制政策效果得到發揮,提高了外商投資的環保技術門檻,高污染高能耗的企業被拒之門外,而擁有低碳環保綠色技術的企業被大量引進。

GWR模型估計結果顯示,人文因素對省域環境污染影響的空間異質性表現出明顯的東西差異。仔細分析人文因素對省域環境污染影響的東西差異,可以獲得以下政策啟示:

(1)就經濟發展水平而言,東部地區的經濟發展水平要高于西部地區,但同時要注意到東部地區的環境污染比西部地區要嚴重得多,這暗示著東部地區的經濟增長很大程度上是以犧牲環境為代價而取得的。因此,西部地區在發展當地經濟時應該提高警惕,引以為戒,切勿走重經濟增長速度和規模,而輕視發展質量和效益的非環境友好型發展道路,而東部地區應該更加關注經濟發展的質量,結合供給側結構改革,淘汰高污染高消耗的落后產能,做好經濟發展新舊動能的轉換工作。

(2)就產業升級和結構調整而言,西部地區經濟產業發展基礎薄弱,第一產業和第二產業占比較大,而第三產業發展嚴重不足,產業結構不合理,甚至畸形,很多西部省份的經濟發展過度依賴自然資源,有些省份已經落入了“資源詛咒”的尷尬境地,產業結構調整升級口號規劃多于行動執行,因此在產業升級方面(提高第三產業產值在GDP中的比例),西部省份比東部省份更加緊急,國家應該繼續加大西部開發政策支持力度,充分調動西部地區產業結構調整的積極性,同時西部地區自身也應該主動作為,簡政放權,綜合運用市場、財政、稅收、政府投資等多種手段,最大限度地激發市場主體(企業)優化升級的活力,而東部地區應該樹立低碳環保的綠色發展理念,不斷提升低碳綠色產業在GDP中的比重,為西部地區的產業升級起到帶頭示范的作用。

(3)就城鎮化的發展程度而言,西部地區遠落后于東部地區,西部地區基礎設施落后,很多城市的公共服務供給能力不足,社會保障水平較低,城鎮化質量較低,在各方面配套嚴重不足的情況下,大量農業人口涌入城市,由此給城鎮環境造成的壓力可想而知。因此,西部省份在推進地區城鎮化時,應該摒棄只重視城市規模擴張,而忽視城市配套建設的城鎮化發展思路,牢固樹立以人為本,緊湊精明的城鎮化發展思路,以便將城鎮化帶來的環境負面效應降到最低。

(4)東部地區地處沿海,對外交流具有先天區位優勢,近水樓臺先得月,而西部地區地處內陸深處,交通不便,對外交流先天不足,東部地區由于對外開放歷史較長,水平較高,外商投資存量巨大,依靠外商投資來改善環境的邊際效應正在逐漸減小,而西部地區由于外商投資對外開放歷史較短,水平較低,外商投資嚴重不足,外商投資經濟環境邊際效應較高。為此,西部地區應該抓住國家西部大開發和東部地區產業轉移的歷史機遇,完善招商引資軟硬環境,提高對外商投資的吸引力,形成環境與經濟效益兼得的良好發展局面,同時東部地區應該厚植發展優勢,做好對外開放的提質增效工作,打破經濟環境邊際效應遞減瓶頸,將對外開放提升到一個新境界。

3 結論

本文采用環境污染貨幣化方法估算了2013年中國省域的環境污染損失,利用基于地理加權回歸技術的STIRPAT模型,對人口規模、富裕程度、產業結構、城鎮化和對外開放等人文因素對省域環境污染的影響進行了空間異質性估計,同時驗證了EKC假說。主要結論如下:

(1)2013年中國環境污染引起的經濟損失為2812.48億元,噪音污染是造成環境污染損失的主要因素。

(2)各省域環境污染存在空間相關性和空間異質性,省域環境污染空間分布上呈現東高西低的格局。

(3)人文因素對省域環境污染具有顯著影響,人口和經濟的增長及推進城鎮化將加劇省域環境污染,而產業結構升級和擴大對外開放將有助于緩解省域環境污染。

(4)人文因素對省域環境污染影響存在空間異質性。人口數量對省域環境污染的影響程度由西北向東南漸次增大;經濟發展(富裕水平)對省域環境污染的影響由西向東梯次增大;產業結構對省域環境污染的影響由東向西逐漸增大;城鎮化對省域環境污染的影響由西向東逐漸降低;對外開放對省域環境污染的影響由東向西逐漸增大。

(5)基于現有樣本的計算結果有條件地支持EKC假說,適度控制人口規模、調整優化產業結構、實施緊湊精明質量優先的城鎮化發展戰略和提高對外開放水平,可能是各省域實現經濟與環境良性互動發展的前提。

中國經濟社會發展正處于“三期疊加”階段(增長速度進入換檔期、結構調整面臨陣痛期、前期刺激政策消化期),而我們面臨的環境問題也日益復雜,環境治理進入關鍵節點階段。由于人文因素對環境污染的影響存在空間相關性和空間異質性,環境污染治理思路應該從各地單獨治理轉變為跨區域協同治理,從過去“一刀切”的政策思路轉變為因城因地施策。總之,在環境治理方面,既要加強頂層設計,協同各方,又要結合實際,因地制宜。

[1] 徐中民, 程國棟. 中國人口和富裕對環境的影響. 冰川凍土. 2005. 27(5): 767- 773.

[2] Munasinghe M. Is environmental degradation an inevitable consequence of economic growth: Tunneling through the Environmental Kuznets Curve. Ecological Economics, 1998, 25(2):195- 208.

[3] 陸虹.中國環境問題與經濟發展的關系分析——以大氣污染為例.財經研究,2000,26(10): 53- 59.

[4] 吳玉萍,董鎖成,宋鍵峰.北京市經濟增長與環境污染水平計量模型研究.地理研究,2002,21(2):239- 246.

[5] 楊凱,葉茂,徐啟新.上海城市廢棄物增長的環境庫茲涅茨特征研究.地理研究,2003,22(1):60- 66.

[6] 彭水軍,包群.經濟增長與環境污染——環境庫茲涅茨曲線假說的中國檢驗.財經問題研究,2006,(8):3- 17.

[7] 符淼.我國環境庫茲涅茨曲線:形態、拐點和影響因素.數量經濟技術經濟研究,2008,(11):40- 55.

[8] 蘇梽芳,胡日東,林三強.環境質量與經濟增長庫茲尼茨關系空間計量分析.地理研究,2009,28(2):303- 307.

[9] 蔡風景,李元.我國環境污染的主要影響因素分析.統計與決策,2014,(12):123- 126.

[10] 吳玉鳴,田斌.省域環境庫茲涅茨曲線的擴展及其決定因素——空間計量經濟學模型實證,地理研究,2012,31(4):627- 640.

[11] 孫克, 徐中民. 環境影響評價中人文因素作用的空間計量. 生態學報, 2009, 29(3): 1563- 1570.

[12] Fotheringham A S, Brunsdon C, Charlton M. Geographically Weighted Regression: The analysis of spatially varying relationships. Chichester: Wiley, 2002.

[13] 劉渝林,溫懷德.環境污染損失的貨幣化估算與政策建議.改革,2006,(9):106- 109.

[14] 郭靜男,朱建平,郭秀蘭.城市道路交通噪聲損失分析.中國環境科學,1989,9(6):415- 418.

[15] 李潔,沈毅,王新民.城市道路交通噪聲污染經濟損失及評估.西部交通科技,2013(9):33- 37.

[16] Daly H, Cobb J. For the common good. Beacon Press. Boston, 1990.

[17] Anselin L. Spatial econometrics: Methods and models. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988: 16- 31.

[18] Waggoner P R, Ausubel J H. A framework for sustainability science: a renovated IPAT identity. Proc. Natl. Acad. Sci., 2002, 99: 7860- 7865.

[19] York R, Rosa E A, Dietz T. Bridging environmental science with environmental policy: Plasticity of population, affluence and technology. Social Science Quarterly, 2002, 83(1): 18- 34.

[20] York R, Rosa E A, Dietz T. Footprints on the Earth: the environmental consequences of modernity. American Sociological Review, 2003, 68(4): 279- 300.

[21] York R, Rosa E A, Dietz T. STIRPAT, IPAT, and ImPACT: analytic tools for unpacking the driving forces of environmental impacts. Ecological Economics, 2003, 23: 351- 365.

[22] 孫克,徐中民.基于地理加權回歸的中國灰水足跡人文驅動因素分析.地理研究,2016,35(1):37- 48.

[23] 龐瑞秋, 騰飛, 魏冶. 基于地理加權回歸的吉林省人口城鎮化動力機制分析.地理科學, 2014. 34(10): 1210- 1217.

Spatial heterogeneity estimation of the impacts of human factors on environmental pollution in Chinese provinces

SUN Ke1,2,3,*, XU Zhongmin1,SONG Xiaoyu1, CHENG Huaiwen4, NIE Jian5

1KeyLaboratoryofEcohydrologyofInlandRiverBasin,NorthwestInstituteofEco-EnvironmentandResources,ChineseAcademyofSciences,Lanzhou730070,China2GeographyandPlanningCollegeofGannanNormalUniversity,Ganzhou341000,China3UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China4EconomicalCollegeofZhejiangUniversityofFinanceandEconomics,Hangzhou310000,China5JiangxiNuclearIndustryGeologicalBureau,Nanchang330000,China

In China today, environmental pollution have become important factor that restrict sustainable development in China. Accurate analysis of the impact of human factors on the regional environmental pollution in province is an important part of the current research on sustainable development. The GWR measurement model is more accurate than the traditional ordinary least squares (OLS) model because of its spatial factors. According to the theory of loss of environment pollution in currency, we estimated loss of environment pollution of 31 provincial regions in China in 2013 and explored the features of spatial distribution of the Chinese environmental pollution using the method of spatial autocorrelation analysis. We quantitatively examined the impacts of China′s population, affluence, and technology on the environment pollution by constructing a STIRPAT model based on the GWR. The main conclusions are as follows: (1) the economic loss caused by environmental pollution in China in 2013 is ¥2812.48×108yuan. The noise pollution is the main factor causing the loss of environmental pollution. (2)there are spatial correlation and spatial heterogeneity, and the spatial distribution of regional environmental pollution in the provinces is the pattern of the East High and West Low. (3)human factors to the provincial environmental pollution has significant effect, population and economic growth and promote urbanization will exacerbate the provincial environmental pollution, and industrial structure upgrading and expanding the opening to the outside world will help to alleviate some of the provincial environmental pollution. (4) the influence of human factors on the provincial environmental pollution has a spatial heterogeneity. Population of the extent of the impact of the provincial environmental pollution from the northwest to the southeast gradually increases; affluence on the influence of the provincial environmental pollution from west to east echelon increase; industrial structure on the impact of the provincial environmental pollution from east to west is gradually increasing; urbanization of the provincial environmental pollution influence from west to east gradually reduced; opening to the outside world on the influence of the provincial environmental pollution from east to west increases gradually. (5) the calculation results based on the existing samples are conditional to support the EKC hypothesis.

human factor; environmental pollution; STIRPAT model; spatial heterogeneity

國家自然科學基金項目(91125019,91325302)

2016- 02- 15; 網絡出版日期:2016- 10- 29

10.5846/stxb201602150284

*通訊作者Corresponding author.E-mail: sunke07@163.com

孫克,徐中民,宋曉諭,程懷文,聶堅.人文因素對省域環境污染影響的空間異質性估計.生態學報,2017,37(8):2588- 2599.

Sun K, Xu Z M,Song X Y, Cheng H W, Nie J.Spatial heterogeneity estimation of the impacts of human factors on environmental pollution in Chinese provinces.Acta Ecologica Sinica,2017,37(8):2588- 2599.