威嚴與華美清代龍袍略論

□ 胡桂梅

威嚴與華美清代龍袍略論

□ 胡桂梅

清代的服飾制度,從清初創立,歷經順治、康熙、雍正三朝的不斷修訂,至乾隆時終于形成一套較為完備的服飾體系,在形式上既保留了緊身窄袖的民族特色,同時又沿襲了漢文化中一些傳統典章制度。龍袍作為宮廷服飾中重要一類,屬于吉服范疇,比朝服、袞服等禮服略次一等。清代龍袍以故宮博物院存世量為最大,其他文物收藏機構也有部分傳世品,總體來看,清代龍袍形制豐富,制作工藝復雜,集歷代織繡工藝之大成,與整個服飾體系一同在清乾隆時期定制,反映了封建集權社會的正統審美取向和時代風采。

一、清代龍袍的概念、形制與服用場合

“龍”紋在古代是封建社會帝王的身份象征,自唐代以來就將龍紋作為主要紋樣被廣泛應用于帝王的袍服之上,《唐書·代宗紀》中記載“八年十一月……迅鞠志誠,在幽州,被服皆龍鳳,乃流之嶺外”,但此時龍鳳紋還未成為皇家專屬。元代龍紋袍服則成為了皇家御用之物,明代,《輿服志》中記載明朝皇帝的常服、燕弁服均以龍紋為主。值得注意的是,自唐至明,龍袍的概念相對寬泛,泛指皇帝穿著的以龍紋為主的袍服,并不特指某種具體形制的袍服。

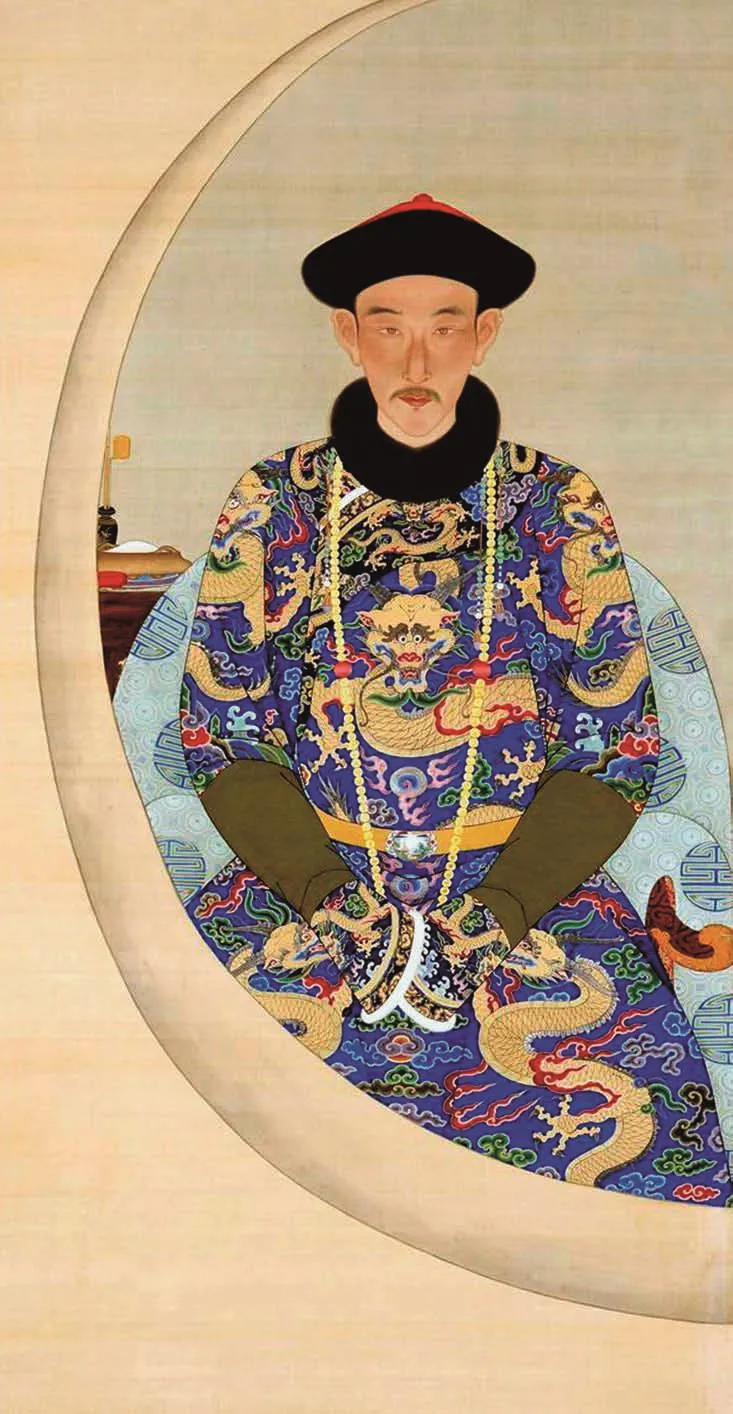

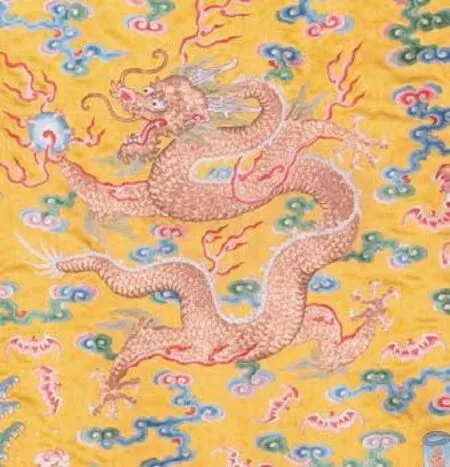

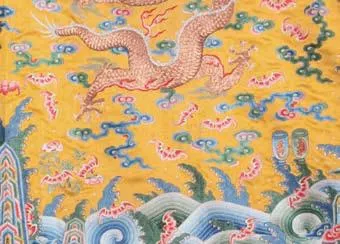

清代早期的龍袍依然如此,在清早期的《大清會典》、《清初內國史院檔案》等文獻中,“龍袍”的記載十分少見,僅在部分文獻有零星記載,如《欽定大清會典則例》“世祖章皇帝”條:“上禮服旨先農壇致祭畢御具服殿更龍袍”(卷61),“圣祖仁皇帝御用龍袍袞服”(卷83)等等,但這類描述均不涉及龍袍的形制。從故宮博物院的藏品來看,清早期的龍袍形式也是多樣的,并不統一,此時的吉服袍與常服袍區別不是很大,在款式、紋樣上尚未形成定制。例如故宮博物院所藏的“順治黃色八團龍紋妝花紗男夾龍袍”(圖1),圓領,大襟右衽,馬蹄袖,裾四開。袍身以妝花技法織彩云金龍八團,其中前胸和后背及兩肩各正龍一,下擺前后行龍二;康熙時期皇室吉服袍中則使用了五彩滿地紋的樣式(圖2),此樣式雍正時期仍可見,而且女裝也采用了這種裝飾方式,如“明黃色滿地云金龍妝花綢女棉龍袍”(參見本期殷安妮《清宮吉日的錦繡霓裳》圖8)為雍正時期皇后吉服之一,袍身采用妝花工藝織造,在明黃色江綢地上,通身彩織云龍及海水江崖紋樣,顯得雍容華貴。

清乾隆以后,服飾制度逐漸完善,乾隆二十九年(1764年)《大清會典》明確規定了龍袍款式、紋樣、顏色,納入吉服體系。《皇朝禮器圖示》中對于可穿龍袍的人限定為男性包括皇帝、皇太子,皇太子龍袍“色用杏黃”,余制與皇帝龍袍相同,皇子以下稱蟒袍;女性包括皇太后、皇后、貴妃、妃、嬪,太子妃。

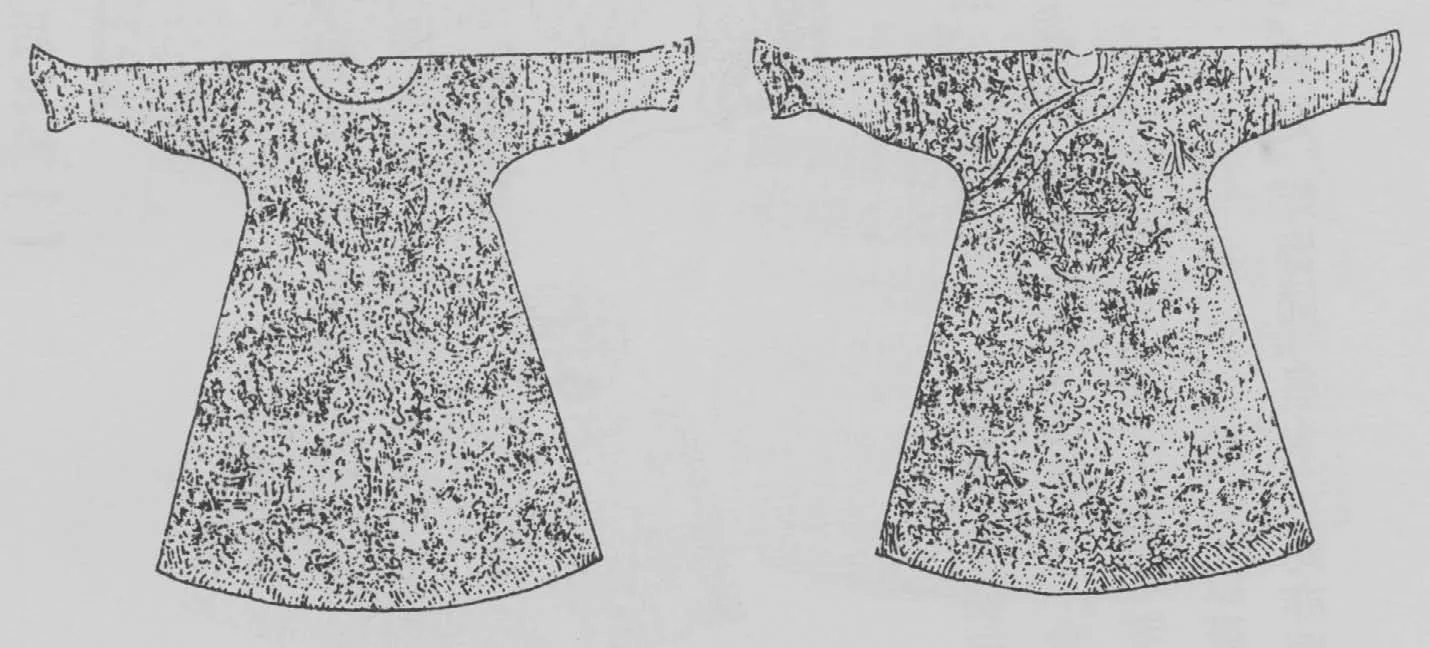

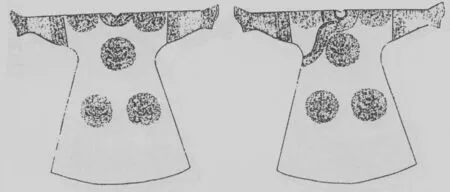

此后雖嘉慶、光緒朝對服飾制度都有所修訂,但均沒有改變龍袍的款式、顏色、紋樣布局。光緒《欽定大清會典·禮部》(卷29)“凡冠服之制”條載皇帝冠服:“龍袍,色用明黃。領、袖俱石青片金緣,繡文。金龍九。列十二章。間以五色云。領前后正龍各一。左右及交襟處行龍各一。袖端正龍各一。下幅八寶立水。裾四開。”內容與乾隆二十四年編撰的《皇朝禮器圖式》中所刊的樣式(圖3)基本相符。清代皇后龍袍之制有三,皆為明黃色,領袖為石青色。其一為繡文金龍九,間以五色云,福壽文彩惟宜;下幅八寶立水,領前后正龍各一,左右及交襟處行龍各一,袖相接處行龍各二;左右開裾(圖4)。其二為繡文五爪金龍八團,兩肩前、后正龍各一,襟行龍四,下幅八寶立水(圖5)。其三為下幅不施章采,余與第一種相同(圖6)。其余位分的妃子在顏色上予以區分,形制與皇后龍袍同。清代女性龍袍第一式與男性龍袍較為相似,但在袖子及開裾方式處理上有所區別。

清代皇室的龍袍,在一些重要的慶典、祭祀場合中均可使用,如萬壽圣節、元旦、祭祀先祖(及祈合祈晴祭新月神等大祀、中祀)、授印、拜斗、坤寧宮還愿、元宵節等。

圖1 順治黃色八團龍紋妝花紗男夾龍袍

二、清代龍袍的制作

清代的龍袍屬皇室御用之物,與其他的皇家服飾一樣由專門的機構負責織染、制作,在制作方面要遵循一定的流程和制度。清代宮廷服飾制作的專門機構是內務府。內務府衙門分為“內務府堂”及所屬“七司”、“三院”等50多個部門,其中與服飾制作相關的機構有廣儲司、三織造處、織染局、養心殿造辦處等。

1.小樣繪制

龍袍的紋樣在清中期后有具體規定,但除了主體的龍紋、云紋、十二章紋、海水江崖紋外,其他的紋樣并不完全相同。

龍袍的小樣主要出自造辦處畫作。乾隆十七年造辦處檔案曾記“十五日員外郎白世秀來說,太監胡世杰交繡面龍袍一件隨紙二張,紡絲穵單一塊。傳旨:著另畫樣呈覽,準時發往南邊繡做。”紙樣多被畫在長50、寬40厘米的宣紙上(圖7),先用淡墨勾出衣服的輪廓和主要紋飾的位置,再填色。故宮圖書館收藏了包括龍袍在內的3400余件各類服飾圖樣,這些小樣大多為同治七年初皇帝大婚交江南三織造承辦的各種活計。

2.龍袍的織造

龍袍小樣定稿后要發往江南織造承辦,龍袍的織造工作基本都是在江南三織造完成。三織造處即是江寧、蘇州、杭州織造處,承擔著御用絲織品的生產和采辦。所產絲織品可分為三種:上用、內用和官用,上用即為皇帝所用,內用為皇宮內的皇室成員所用,官用則用于諸王百官的賞賜。

《大清會典》載:“歲織內用緞疋并制帛、誥敕等,各有定式。凡上用緞疋,內設染局、江寧織造;賞用緞疋,蘇杭織造。”但實際情況并非如此,杭州、蘇州織造同樣也承擔了龍袍的織造任務。順治朝內閣題本中有江南清吏司案呈,奉本部送戶科抄出工料外抄該工部題前事內開:“都水清吏司案呈,恭照蘇杭江寧織解順治十年分春運上用龍袍并歲造緞紗等頂到部。隨該臣等逐一驗收,將上用袍段恭進內庫,歲造緞匹移送戶部。所有收過數目并列于后,既經該司案呈,理合具題,恭候命下臣奉旨施行。計開:蘇州解到:上用刻絲袍兩件,領袖兩副,全純繡袍一件,滿地風云十匹……杭州解到:上用刻絲袍兩件……江寧織造解到:上用刻絲袍兩件,領袖兩副,全純繡袍八件,滿地風云袍十件……”

乾隆十三年的養心殿造辦處史料中《蘇州》有這樣一段記述:十二日司庫白世秀來說:太監胡世杰傳旨:著南邊做二色金龍袍一件。欽此。于本月十三日七品首領薩木哈來說,太監胡世杰交龍袍紙樣一張。傳旨:著照樣用三藍色寧綢繡做,金銀線穿九龍袍一件。其花要銀線,龍身枝葉要金線靠色。先畫樣呈覽,準時交南邊繡做。欽此。于本月十三日七品首領薩木哈,持出西洋銀線六把,外有零的十四支,共重四十八量。西洋金線十二把,外有零的十支,共重八十六兩五錢,于本月二十八日司庫白世秀,達子七品首領薩木哈,將畫的龍袍紙樣一張,并交出銀線四十八兩,金線八十六兩五錢持進,交太監胡世杰承攬。奉旨:龍袍照樣準做,將銀線挑頭等的二把做龍頭,花頭用此等的二十五支。做石青面甲上花頭用金線,內挑次等十九支,做月白面甲上明葉用再袍甲上所用靠色之金線,著伊本地添做,其下剩之金銀線俱各送進。欽此。于十四年二月三十日司庫白世秀,將蘇州織造圖拉送到的三藍地寧綢金線穿花九龍袍一件持進,交太監胡世杰呈進持。這段文字記述了龍袍從小樣繪制、制作到收進宮中的過程,此次龍袍的織造任務由蘇州織造承擔。從乾隆朝檔案來看,乾隆皇帝經常對龍袍的花色、質量提出明確要求和修改意見,如“不要大紅,要按五色”、“其顏色還要文雅些”、“靠色再多添幾色,其紅紫色顏色還要淡些”、“網細致里做”、“若奉傳辦務要精細”等等。

3.龍袍的驗收和存儲

皇室所用之物均要求做工精良、質量上乘,不得有瑕疵,制作好后要經過驗收,龍袍則在織造完成后,運到宮內驗收合格后方可入庫。據檔案記載,乾隆皇帝曾多次提供樣紙和庫存樣品,命三織造“照此顏色織新花樣”,還要“光亮好”、“顏色鮮”、“圖飾搭配合度”。據《內務府織造檔》記載:“乾隆三十八年十一月,內經臣衙門奏稱,織造處辦解上用緞匹內,如挑出不堪應用一二匹者,著落補織,不準開銷,免其論處;三匹以上者,著落補織,不準開銷外,仍將該織造嚴加治罪。”《養心殿造辦處史料輯覽》中提到,乾隆十三年三月十一日,太監胡世杰傳旨,和碩怡親王等查得蘇州織造圖拉所辦的三藍地繡龍袍一件,繡法粗糙,工銀浮多,另外二月十七日送來的三藍地繡龍袍繡法亦粗糙,工料一體核減一百一兩一錢四分,由圖拉照數賠償。

龍袍驗收合格后即可入庫,有些匹料則需要再加工,進行縫制,全部合格后交由專門的部門負責存儲,皇帝的龍袍平時存放在四執事庫或緞庫、衣庫,以備重要場合取用。

圖2 康熙皇帝十三子胤祥畫像

三、國有博物館現藏清代龍袍概覽

故宮博物館藏清代龍袍數量很大,不僅包括了皇帝的,還有大量后妃龍袍,這些后妃龍袍中有些是飾有章紋的。故宮所藏龍袍時代從清初一直到清末,延續性強,充分反映了清代龍袍的發展及演變過程。北京藝術博物館藏有40余件清代中晚期吉服袍及袍料,其中龍袍均屬于男服形制,鑒于實物無明確流傳經歷記載,有些龍袍難以區分為皇帝或是皇太子所有,但所藏龍袍大部分為左右開裾,與制度不符,這點尚存在疑問。

1.材質工藝

清代龍袍的材料可分為面料、里料和裝飾。面料主要包括緞、綢、紗、羅等絲織品;里料包括綢、紗、綾、毛皮等;裝飾主要包括領、袖、邊、紋樣上的裝飾。清代龍袍紋樣豐富,根據制作技術又可分為刺繡、妝花、緙絲、織繡聯合、緙繡聯合等。

妝花:妝花是一種提花絲織品種織造技法的總稱,其特點是用色多,色彩變化豐富,在織造方法上,用繞有不同顏色的彩絨緯管,對織料上的花紋作局部的盤織妝彩。明清時期的大部分妝花精品,尤其是龍袍都出自江寧織造。妝花緞是清代最為流行的緞類品種之一,特別是帝后服用的袞服、朝服、吉服基本都是妝花緞,紋樣富麗堂皇。從品種上看,妝花緞大多數是根據服裝款式設計定制的織成袍料或背面等特殊用品,如《蘇州織造局志》中提到的立龍滿裝袍、五龍小八吉祥滿裝袍等都是為一定款式織制的妝花袍料。根據現存的實物來看,清代妝花龍袍(參見本期殷安妮《清宮吉日的錦繡霓裳》圖11)主要有妝花緞、妝花紗、妝花羅、妝花綢、織金妝花緞、織金妝花綢等不同的品種。

緙絲:清初的緙絲繼承明代緙絲工藝,一般以極細的生絲做經紗,以較粗的彩色紗作緯線。清中晚期以后,緙絲工藝逐漸沒落。清代的緙絲龍袍制作一般在蘇州完成,工藝上通常采用平緙、摜緙、構緙、搭梭、長短戧、包心戧、套緙、透緙等等,由于多種工藝的同時使用,使得緙絲作品布局和圖案更生動。首都博物館收藏有一件清乾隆時期“緙金十二章龍袍”(圖8),以明黃色緙絲卍字紋為地,施三色捻金線緙織龍、蝙蝠、靈芝云、十二章、海水江崖、立水八寶紋飾,以黃色三枚團龍江綢為里;形制為圓領,右衽,四開裾馬蹄袖,直身長袍式。龍袍緙絲細膩,緙工精湛,質地緊密,構圖規整。

刺繡:制作刺繡的龍袍時,先把裁成方片的絲綢縫合起來,然后進行刺繡,經檢驗合格后裁剪制作,這時對繡工的要求非常高,極易出現縫合時圖案不對稱的現象。龍袍的刺繡方法豐富多彩,除了常見的齊針、套針、打籽、戧針、滾針等,還有一些特殊的工藝比如平金、刻麟、輯珠、串珠等等。清代龍袍上的刺繡充分發揮了各種針法的特點,集時代之頂級技術,每件龍袍都是刺繡藝術的精品,都代表了時代的最高工藝和創作水平。北京藝術博物館藏嘉慶明黃緞繡云龍紋龍袍(圖9),圓領右衽,左右開裾,馬蹄袖。繡靈芝云紋、蝠、壽字、十二章紋,捻金線繡龍紋。接袖。領緣、袖口為明黃緞地彩繡云龍。龍袍主要彩用平繡,蹙金繡,平金繡。運用套針、齊針、斜纏針、釘針等針法,配彩和諧,暈色自然流暢,顯得整體富麗堂皇,局部紋飾細膩生動,尤其是龍紋熠熠生輝,彰顯威嚴。

圖3 《皇朝禮器圖式》中所刊皇帝龍袍

圖4 《皇朝禮器圖式》中所刊皇后龍袍

圖6 《皇朝禮器圖式》中所刊皇后龍袍

另外,還有一些龍袍采用了特別的裝飾方法,例如首都博物館藏清嘉慶“絳色緞緝米珠彩繡云龍海水江崖紋龍袍”(圖10),長141、通袖寬214厘米,形制為圓領,右衽,斜襟,馬蹄袖,四開裾直身長袍式,以絳色素緞做地,上施緝米珠繡九龍、捻金線繡壽字、五彩絲線繡蝙蝠、靈芝頭云紋及海水江崖;制作上采用了釘線繡、穿珠繡、套針、戧針、打籽、釘金、纏針等刺繡方法,繡工十分精湛。

2.顏色

清代大部分文獻中均記載龍袍“色用明黃”。皇太子“色用杏黃”,皇子蟒袍“色用金黃”。但皇帝的龍袍并非只有明黃一色,在文獻、實物資料中也可見他色龍袍,如《清文宗實錄》卷89中記載過藍色龍袍,咸豐三年三月丁未日,咸豐皇帝“諭內閣:……賞給朕用龍褂一件、藍色龍袍一件,以示殊眷。”咸豐四年《穿戴檔》中記皇帝穿戴:“正月初四,藍緙絲面天馬皮金龍袍”、“五月二十二日,醬色直地納紗金龍袍”“五月二十六日,駝色直徑地納紗金龍袍”。再如北京藝術博物館藏的龍袍顏色有明黃、金黃、桔黃、藍色、茶色等數種。

3.紋飾

圖7 皇帝十二章金龍袍圖樣

圖8 緙金十二章龍袍

清代龍袍是皇權思想在日常生活中的典型體現。皇帝的龍袍為明黃色,不可僭越。紋飾上以龍紋為主,采用了十二章紋。

清代皇帝的龍袍在最顯眼的位置—前胸、后背和兩肩處采用正龍紋樣(圖11),龍身盤旋,頭居其中,正視前方,姿態甚有威儀,突顯王者氣勢;而前后衣襟及里襟的下擺部位則使用行龍紋樣(圖12),龍作飛騰舞動狀,富于活力和動感,生動傳神。清朝皇帝龍袍上除了龍紋之外,還有象征著封建禮制最高權威和美德的其他十一種圖案。與龍的圖案合稱為十二章。這十一章紋飾分別為:日、月、星辰、山、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。這十一章紋飾的每一章紋飾和龍袍的主體紋飾龍一樣,都各有取義。

日、月、星辰代表三光照耀,象征著帝王皇恩浩蕩,普照四方。山,代表著穩重性格,象征帝王能治理四方水土。華蟲,通常為一只雉雞的形象,象征王者要“文采昭著”。宗彝,是古代祭祀的一種器物,通常是一對,分別裝飾虎紋和蜼紋,象征帝王威猛和智、孝的美德。藻,象征皇帝的品行高潔。火,象征帝王處理政務光明磊落,火炎向上也有率士群黎向歸上命之意。粉米,即白米,象征著皇帝給養人民,安邦治國,重視農桑。黼,為斧頭形狀,象征皇帝做事干練果敢,遇事能“斷”。黻,為兩個己字相背,代表著帝王明辨是非,從善背惡,知錯就改的美德。總之,十二章包含了至善至美的帝德,象征皇帝是天地的主宰,其權力“如天地之大,萬物涵復載之中,如日月之明,八方囿照臨之內”。

清早期龍袍上的十二章紋并不多見,即便偶有出現,其位置和章數也很不統一。直至乾隆朝時,清政府對冠服體系進行了修訂和規范,作為制度載入《大清會典》,十二章紋飾開始正式作為皇帝龍袍上的規定紋飾,排列位置也被固定下來,其具體分布為:前五后五,兩肩各一。左肩為神鳥三足烏,代表日紋;右肩為搗藥玉兔,代表月紋;領前列三星,呈三角形排列,之間以直線相連;領后對應位置為山紋;胸前正龍左下方為如兩弓相背青白相間的黻紋,右下方為白刃黑身的斧形黼紋;兩條行龍左下方為藻,右下方為宗彝;后背正龍左下方為兩條首尾相向的龍,右下方為彩羽雉鳥形華蟲;兩條行龍左下方為火,右下方為粉米。

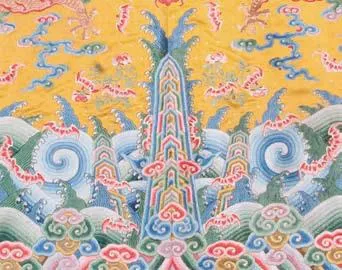

在清代皇帝龍袍的下擺處,可見許多斜向排列著的彎曲的線條,稱為“水腳”或“立水”。立水之上,有起伏翻滾的波浪,也稱“平水”,平水上面又立有高聳的山石,這種紋飾俗稱“海水江崖”,含有“四海升平”、“江山萬代”的吉祥寓意,表達出深刻的吉祥寓意,表達了皇帝對國家的絕對統治權(圖13)。

皇帝龍袍除了包括了龍紋、十二章紋等特定含義的紋飾,還大量飾以云紋、八寶紋等多種寓意吉祥的紋樣,這些紋樣排布規整有序,繁密而層次分明,裝飾在皇帝龍袍之上。

云紋:清代龍袍上的云紋通常由一種或多種色彩構成深淺層次的變化,形成一種彎轉曲折、流動舒暢的立體感,顯得細膩而生動逼真,襯托在威嚴雄勁的龍紋周圍,既突顯“君權神授”的文化內涵,又表現出吉祥福瑞之意。

蝙蝠紋:蝙蝠紋是明清時期廣泛使用的一種典型吉祥圖案。“蝠”與“福”字諧音,因此蝙蝠被當作幸福的象征。清代龍袍上蝙蝠紋,通常都被織繡成紅色,取其諧音“洪福”,再加以祥云襯托,寓意“洪福齊天”(圖14)。

圖9 嘉慶明黃緞繡云龍紋龍袍

圖10 絳色緞緝米珠彩繡云龍海水江崖紋龍袍

圖11 正龍

圖12 側龍

圖13 海水江崖紋

八寶紋:八寶紋也是清代龍袍上的常見紋飾。八寶是八種具有吉祥含義的事物,所指比較寬泛,常見的組合為:一和合,二鼓板,三龍門,四玉魚,五仙鶴,六靈芝,七罄,八松。也有用其他物品作為替代,如珠、球、磬、祥云、方勝、犀角、杯、書、畫、紅葉、艾葉、蕉葉、鼎、靈芝、元寶、錠等,可隨意選擇八種進行組合。除此之外,佛、道兩教還有其各自特指的“八寶”,也經常被用作龍袍上的裝飾紋樣。

文字紋:除了各種吉祥圖案,清代皇帝龍袍上還經常使用各種文字裝飾來表達福瑞吉祥的含義,常見的有“卐”字、“壽”字(圖15)、“喜”字等。

圖18 明黃色緝線繡云龍紋天馬皮龍袍

四、多元文化在清代龍袍等宮廷服飾上的體現

清入主中原初期,未有嚴格的服飾政策,但受明王朝影響,認識到服飾為權利的象征,順治元年(1644年)攝政和碩睿親王曾諭“衣冠禮樂,未遑制定。近簡用各官,姑依明式。速制本品冠服,以便蒞事。其尋常出入,仍遵國家舊例”(《大清世祖實錄》卷6)。

康熙年間,服飾制度同其他禮儀制度的制定一并被提上日程,“康熙二十四年乙丑三月……議政王大臣等議復左都御史陳廷敬疏言官員士庶冠服衣裘飾用之制、婚喪之禮,祈敕下廷臣,博考舊章,斟酌損益,務合于中。查順治九年已定婚喪之制,康熙九年復定服飾之例。見在遵行,毋庸更議。得上旨,‘如議。凡服飾等項,久經禁飭。近見習俗奢靡,服用僣濫者甚多。皆因該管各官,視為具文,并未實行稽察,以致不遵定例。嗣后必須著實奉行,時加申飭。務期返樸還淳,恪循法制。以副朕敦本務實、崇尚節儉至意。’”(《從大清圣祖實錄》卷120)。

乾隆三十七年(1772年)清高宗提出“祖宗成憲具在,所宜永守勿愆也”(《大清高宗實錄》卷919),最終決定本著“不輕變祖訓”的原則,在保持滿族服飾特點的同時,吸收漢族帝王服飾的色彩和章法紋飾,再對服飾制度作一些增加補充,最終以典章制度的形式確定下來。龍袍也同樣反映了多種文化、意識的相互借鑒與融合,形成了有別于其他朝代的特色服飾。概括言之,清代龍袍制度的形成,當是受了如下幾方面文化的影響。

圖19 乾隆朝女龍袍

1.中原漢文化的影響

明代中原漢文化對清代的影響是最為直接、廣泛。具體到服飾制度上,明代完備的服飾制度和高度發展的服飾文化意識都對清代服飾產生了直接的影響。清王朝基本承襲了漢文化內核——禮制,而服飾制度是禮制內核的表象之一。明代《明集禮》記載“吉禮、嘉禮、賓禮、軍禮、兇禮”五禮,至清代《大清通禮》雖然將五禮的順序調整為“吉、嘉、軍、賓、兇”,每種禮儀包含的內容也與明制不盡相同,如增加了代表重視農桑的祈谷、親耕等,但對于傳統禮制的總體框架和精髓沒有改變。這種精神層面的繼承反映在服飾中,則表現為每種禮儀均附以相應的服飾這一定例,明代皇帝的五種冠服中袞服主要使用在吉禮、嘉禮中,皮弁服則使用在賓禮中,武弁服使用在軍禮中。清代皇帝服飾分禮服、吉服和便服,禮服包括朝服、朝冠、端罩、袞服,吉服包括吉服冠、龍袍、吉服袍、袞服,便服即常服。朝服主要吉禮、嘉禮,吉服則使用范圍更廣,可用在部分吉禮、嘉禮、軍禮中使用。

從細節來看,清前期對漢族服飾文化的借鑒是逐漸展開和深入的,尤其是在紋飾方面體現最為明顯,有些漢族傳統紋飾被摒棄,有些棄而復用,有些則稍加改動使用方式有所變化。

譬如龍紋。龍紋是中國最早的傳統服飾紋樣之一,早在仰韶文化時期就出現了龍紋。龍紋象征天子,天子即龍。除了明代流行的龍紋外,夔龍紋在乾隆朝也得以恢復和發展,例如“乾隆香色紗繡八團夔龍有水單袍”(圖16)。乾隆中期,針對團紋多為后妃穿著、滿地紋多為貴族穿著的現實,在頒布的《皇朝禮器圖式》中將八團紋分為下緣有平水紋和無平水紋,作為皇后、皇太后才可以穿服的吉服袍特定款式;而將滿地龍紋作為所有皇室及貴族女子都可以穿著的龍袍(吉服袍)形制。

譬如鳳紋。鳳紋在明代是用于皇后服飾,妃嬪只能穿鸞鳳紋。清代崇德年間,服飾制度規定,只有皇后才能穿鳳凰紋(圖17),但不久后的皇后朝服畫像中紋樣均統一為龍紋,直到乾隆年間,鳳凰紋樣又開始出現在皇后的吉服中。

再譬如十二章紋。東漢孝明帝時將十二章紋樣用在天子服飾中,王公貴族的祭祀服裝上章紋依次減少。其后近2000年雖代有更張,穿著場合也多有變化,但十二章紋一直存在于天子服飾中,代表著皇權思想。清雍正時期將十二章中的七章使用在吉服袍中,如故宮博物院藏清世宗憲皇帝的“明黃色緝線繡云龍紋天馬皮龍袍”(圖18)就采用了日、月、星辰、華蟲、宗彝、黼、黻七章。乾隆時期,《皇朝禮器圖式》中已將十二章紋作為帝王禮服、吉服的重要組成部分,且僅限于皇帝使用。但在實際使用中并未完全按照典章進行,乾隆后期開始,后妃的吉服袍中也大量使用章紋,有四章、五章、六章、十二章等幾種,故宮博物館所藏“乾隆朝女龍袍”(圖19),飾六章紋。

2.女真文化的承襲

12世紀初女真建立了金國,部分女真人遷居中原與漢族同化,另一部分則留居東北。明朝末年努爾哈赤統一女真各部,形成滿族的主要組成部分。早期滿族的習俗,是女真族習俗的綿延。甚至直到進關以后,仍長期保持女真習俗,有些方面直到清代末期,依然如故。

圖14 洪福齊天紋

圖15 “壽”字紋

圖16 乾隆 香色紗繡八團夔龍有水單袍

圖17 香色翔鳳妝花緞女夾袍

金代女真上層服飾制度融合了遼制與宋制,理論上遵循周制。盡管上層學習宋制,與宋人服飾依然存在很大不同。如保有如左衽、窄袖等特點。民間依舊存有女真舊俗,如《大金國志》所言,“金俗好衣白,櫟發垂肩,與契丹異。垂金環,留顱發系以色絲,富人用金珠飾”。

金人死后實行火葬,在北京、遼寧、內蒙古、黑龍江等地出土金代墓葬均有火焚跡象,故金國遺存服飾實物極少,但在黑龍江阿城巨源金齊國王墓中出土了一批服飾,為金代女真服飾研究提供了極為重要的參考依據。男墓主外層所著衣袍為“絳紫地金錦襕棉袍”(圖20),盤領、窄袖、左衽,屬女真族傳統的窄袖服飾,袍后左側外開衩,右側對稱開里衩,適合上下騎坐之便,兩側分內外開衩,有利于防寒保暖。另外還有三件交領左衽袍服,出土時穿在男身里層,形制為交領、左衽、窄袖,左后側開衩。女尸外的棉袍(圖21)與男墓主形制基本形同,這種形制一直延續到天命初年。

圖20 絳紫地金錦襕棉袍

圖21 綠地忍冬云彩紋夔龍金錦棉袍

《欽定滿洲源流考》對金代服制評價曰:“我朝冠服之制,不必盡與金同。而便于騎射,視金史所載尤為過之,洵億萬世所當遵守也。”可見清代服制本身是為騎射方便服務的,既保留了一部分本民族服飾傳統,又有所改良。無論是龍袍(吉服袍),還是常服、便服均保留了窄袖、開衩這一基本形制,并改交領、盤領為圓領、大襟右衽。至于何時在領、衽部分有所更改已難確認,但是在孝莊太后畫像中(圖22)中已看出明顯是圓領、大襟右衽。

另外,清代滿族統治者對于龍鳳紋飾的喜愛,并非在建國以后直接從明代通盤吸收,而是部分繼承了女真皇室的習俗。在金中都的宮殿遺址及房山金陵中均發現有銅坐龍器物、在太祖陵內使用的龍鳳紋石槨(圖23)、太祖陵中的金絲鳳冠、白玉鳳配飾,建筑構件中發現的龍形瓦當、鳳紋瓦當等,在女真帝王的宮殿、陵寢中,可見金代女真的貴族中對于龍鳳紋的喜愛程度。在天命年間,服飾制度尚未完全建立的情況下,女真出現了“雖至下賤,亦有衣龍蟒之繡者”的情況(李民空《滿洲見聞錄》,遼寧大學出版社,1978年),說明在金代的皇室、貴族就已經受漢文化影響。

3.蒙古等少數民族與滿族文化的相互滲透

歷史上契丹、女真、蒙古等少數民族長期以來互相融合和影響。尤其在入關前,由于蒙古族與滿族為近鄰,在領土擴張、發展中與蒙古族保持了較為密切的聯系,許多皇后、妃子是蒙古族。服飾文化也與蒙古族服飾互為借鑒,例如清代袍服與蒙古族袍服都具有箭袖,箭袖在女真先人及明末有關女真人的記載中幾乎都沒有提及,但在《清實錄》的插圖中,箭袖顯然是這個時候本民族普遍穿著的。箭袖在元代蒙古族服飾中很少見,但在明前期修建的蒙古族藏傳寺廟美岱昭寺中,我們可以清楚的看到壁畫中的人物服裝中也出現了箭袖(圖24)。

4.佛教文化的影響

女真人信仰多元,佛教為其中之一,并最終成為后金—清王朝宗教信仰的主流,影響了清王朝的宗教政策,使佛教成為清代最重要的宗教。清代的服飾中一些顯然受到了佛教文化的影響,這也是清代服飾的特別之處。

滿族人佛教文化的影響根基于金代女真人的佛教信仰和明前期的佛教闡揚。據宋人記載,金人“奉佛尤謹”,建造了大梁宏偉的佛寺,時稱“僧居佛宇冠于北方”(徐夢萍《三朝北盟會編》,上海古籍出版社,1987年),女真人遁入空門者很多。明代遼東地區的佛寺數量依然很大,這與明王朝不遺余力的在女真地區傳播佛教思想, 以“柔化斯民,使至敬順”,永樂十一年(1413年),派內官亦失哈于奴兒干都司所在特林江邊觀音堂舊址修造永寧寺,供奉觀音,并立碑為記。明代中葉,女真部族核心部分—孕育了后世大清王朝開國君主努爾哈赤的建州女真輾轉遷徙,定居于渾河,進入遼東地區,開始了繁衍生息,不可避免地受到佛教文化的影響,并以各種形式表現出來。在服飾文化中,比較明顯的就是“金佛冠”的使用。《太祖高皇帝實錄》中提到“上飲以金卮,所戴東珠金佛冠并亦賜之”,這里的“金佛冠”具體形制如何?《朝鮮李朝實錄》記載,宣祖二十八年(1595年)乙未十二月朝鮮南部主薄申忠一奉命出使建州,來到了佛阿拉城,他這樣描寫所見到的努爾哈赤:“頭戴貂皮,上防耳掩,防上釘象毛,如拳許。又以銀造蓮花臺,臺上作人形,亦飾于象毛前,諸將所戴,亦一樣矣。”(申忠—《建州紀程圖記》,《清入關前史料迭輯(二)》,中國人民大學出版社,1989)可以看出,這種蓮花臺上做人形,應該就是佛或菩薩造像,這種將佛像置于冠帽之上,大概是取頂禮膜拜之意。金佛冠作為滿族服飾的一個特征流傳下來,順治元年,剛剛入主中原的清王朝統治者就按照尊卑貴賤對冠服進行了劃分,不過此時金佛冠還并非皇帝專利,攝政王、輔國公、公主等,都可以使用。嘉慶朝明確規定皇帝夏朝冠“織玉草或藤竹絲為之,緣石青片金二層,上綴朱瑋,前綴金佛,飾東珠十五,后綴舍林,飾東珠七。頂如冬朝冠。”(《大清會典》)故宮博物院藏乾隆夏朝冠上的金佛(圖25),通體金質鏤空累絲制成,底座呈兩層橢圓形每層飾行龍二,龍首兩兩相對于背面,正中坐一佛,火焰式背光上飾二行龍。繞著坐佛鑲嵌十五顆東珠。

另外,在清代龍袍上經常出現的藏傳佛教中的佛家八寶,這與歷代服飾均有所區別,清以前皇帝的袍服中鮮少出現,可見佛教文化對于清代的影響至深。

圖22 孝莊太后畫像

圖23 金太祖陵團龍紋施槨首部

圖24 美岱召壁畫(三娘子)

(本文撰寫過程中得到黃雪寅研究員悉心指導,特此感謝。)

(責任編輯:田紅玉)

Weiyan yu huamei

Hu guimei