釉彩紛披下的莊嚴寶相古陶瓷中佛教造像的題材與種類(上)

□ 龍霄飛

釉彩紛披下的莊嚴寶相古陶瓷中佛教造像的題材與種類(上)

□ 龍霄飛

佛教在兩漢之際傳入中國,逐漸成為中國文化與生活中不可或缺的內容之一。而作為在中國成長起來的陶瓷藝術,特別是在東漢晚期創燒成功的瓷器中,有沒有佛教的內容呢?有的話,佛教的內容是什么樣的狀況呢?在中國古陶瓷中佛教題材的內容自然是在佛教進入中國以后才有可能出現在陶瓷上,但陶瓷上的佛教題材、特別是佛教造像的內容并沒有與佛教傳入中國而同時出現,而是在稍晚時候出現。

根據考古發掘資料以及目前公開發表的相關資料看,中國古代陶瓷中佛教造像的題材主要集中在佛、菩薩、羅漢、高僧和護法形象等幾類,佛的塑造風格也主要集中在漢傳佛教的形象上,而在明、清時期才有藏傳佛教的形象出現在陶瓷中,特別是清中期較為突出。佛教造像題材在不同歷史時期的規模和數量大為不同,這與不同時期佛教的發展情況有關,亦與同時期陶瓷燒造工藝相關聯。以下逐一說明。

一、佛

佛的種類主要有釋迦摩尼佛、阿彌陀佛、藥師佛、燃燈佛、彌勒佛等,其形象主要是出家比丘相,結跏趺坐,身披袈裟,右肩袒露,頭頂為肉髻,不做其他任何多余的裝飾,整體看上去較為樸素、簡單,但卻透露著安詳與莊嚴。陶瓷上佛的形象最早出現在東漢(25~220年)末年,較多地見于三國吳時期(222~280年)的青瓷器上,這個時候佛的造型大多還比較籠統,可以看出是佛的模樣,但還無法辨識佛的種類。

陶瓷上的佛教造像就目前所見資料最早是收藏于南京博物院的東漢時期搖錢樹陶插座上的佛像。這一器座出土于四川彭山縣的東漢崖墓中,為灰陶模制,造像為三尊像,主尊頂結高髻,身穿通肩袈裟,衣紋較密,右手施無畏印,左手握著衣角,脅侍菩薩分立兩側。而同時在瓷器上的佛形象是出現在三國孫吳時期的青瓷器物上,主要有熏、酒樽、唾壺以及谷倉罐等,而其中又以谷倉罐上的貼塑小佛像較多而有代表性。青釉褐彩貼花雙系帶蓋盤口壺(圖1)就是其中的代表,此罐在米黃色胎上先用褐黑彩描繪紋飾,在局部貼塑,最后上青黃色釉燒成。在壺的肩部相間貼塑兩尊佛像、兩個雙首連體鳥形系和四個鋪首。佛像可以看出造型的輪廓,但細節則較為模糊,即便如此,仍然可以看出佛像的特鮮明點;佛像頭頂螺髻,頭后有背光,身穿交領大衣,結跏趺坐于高臺上,兩側有獅子護衛。而稍后一些的西晉青瓷三足奩上的佛像(圖2)繼承了早期佛像的模樣,仍然是螺髻、背光、通肩袈裟、結跏趺坐,但形象的細節刻畫仍較模糊。

從三國到東晉這一時期(220~420年),佛的形象時時出現在青瓷器物上,主要以模印貼塑的方式裝飾在器物上。常見的器物有罐、瓶、壺、缽、奩、熏等,而裝飾的部位主要在肩部和腹部,也有在底足部位的。佛僅作為整體裝飾中的一個部分與各種形狀的、動物、人物以及各類幾何形紋飾混合在一起,而沒有獨立成為主題紋飾(圖3、圖4)。

這一時期的佛像裝飾在谷倉罐上的情況要遠遠多于其他器物。在陶瓷谷倉罐上貼塑佛像的做法前后延續了幾十年,據楊泓的研究,最早見于孫吳末帝孫皓鳳凰—天冊年間(272~275年),最晚見于東晉元帝永昌元年(322年)。陶瓷谷倉罐上佛像的型式大致有三種:1.把佛像貼塑在罐子的腹部,與其他仙人、神獸裝飾在一起2.把模制的小型坐佛呈環狀立塑在罐上部周沿3.除了在罐的上部周沿立塑小佛像外,還在頂部最上層的樓閣中塑有小佛像(圖5、圖6、圖7)。

谷倉罐上佛像的裝飾情況與其他器物運用的手法基本是一樣的。佛像同樣不是單獨出現或者是獨立的形象,而是與裝飾于谷倉罐上的其他各類形象混雜在一起,作為谷倉罐表面裝飾的一部分,并非主要紋飾。

南北朝時期(420~589年)佛教在統治者的大力扶植下得到了全面持續的發展。這一時期出現了大量的佛教造像,如石窟寺佛造像、石刻佛造像、泥塑佛造像、銅鑄佛造像,但陶瓷佛造像則很少見,或者可以說基本不見。這種狀況一直持續到了隋唐(589~907年)時期。唐代偶有陶瓷佛造像,其風格亦然延續著南北朝時期佛龕造像的風格與范式。邢窯素燒佛龕造像(圖8)雖然在材質上使用陶土素燒,但仍然是石刻造像的樣式,如不仔細辨認還以為就是用石雕制。這一佛龕造像中佛結跏趺坐于蓮座之上,兩側有菩薩與力士,上有飛天和鋪首,下有蹲獅,面容豐滿圓潤,體現了唐代造像的風格特色。可以看出,這時候佛的形象是以群組造像之一、并且以主尊形式出現,整體塑造出佛說法的場景。

圖1 三國吳 青釉褐彩貼花雙系帶蓋盤口壺江蘇省南京市博物館藏

圖2 西晉 青瓷三足奩上海博物館藏

圖3 西晉 青釉雙系罐浙江嵊縣文物管理所委員會藏

圖4 西晉 青釉四系盤口壺浙江江浦縣文化館藏

圖5 三國吳 青釉堆塑罐浙江鄞縣文物管理委員會藏

圖6 西晉 青瓷堆塑罐浙江武義縣博物館藏

圖7 西晉太康九年 青瓷堆塑罐浙江省湖州市博物館藏

陶瓷佛造像在10世紀后的宋、遼、金時期出現較多,特別是13世紀之后的元、明、清三代尤其繁盛。

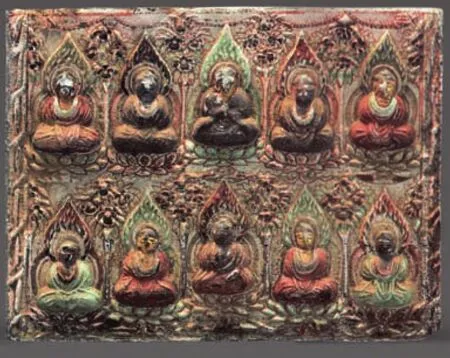

五代時期(907~960年)南北方對于佛教的態度卻是不同的,北方地區各朝普遍采取限制佛教的政策;而南方十國時期的佛教則較為興盛,尤其以吳越、閩和南唐為代表。吳越國以杭州為中心,政治平穩、社會安定,統治者大力提倡佛教,但陶瓷佛造像仍然較少,刻銘彩繪千佛磚(圖9)就是這個時期的代表,這是發現于浙江黃巖靈石寺塔天宮126塊千佛磚中的一塊。磚為模制而成,佛像分為上下兩排,每尊佛都有火焰形背光,佛的形象為頭頂肉髻,身穿通領袈裟,坐于蓮臺上,雙手置于膝上呈不同手印;佛像施以不同彩繪,臉部貼金,身上以紅、金、紫紅、青綠、橙紅等彩色描繪;背面有墨書題記可知年代為974年。

宋代(960~1279年)一朝總體上來說對于佛教采取了支持與推動的政策,這從大量存世的佛教造像、佛教經典就可以感受到,而陶瓷佛造像較之前更是大量出現。

太平興國六年(981年)的刻銘彩繪陶佛像(圖10)佛肉髻高起,額有白毫,臉部豐滿,身穿高領褶衣,結跏趺坐于蓮花座上,雙手置于膝上;通體彩繪,佛的臉部、手指貼金,通身以紅、綠、白彩繪。背面有陰刻題記:“寺主經律大德嗣卿造大殿今生為寺主來時作僧王文章成七步佛法播諸方姓袁年七十五年十四在寺出家卅五州省制補寺主太平興國六年十月初五日記。”整尊造像刻畫簡潔而生動,色彩運用樸素而凝重,注重了形式與內涵的統一。這是以陶為佛的作品,而這時期更多地還是以瓷塑佛的更多一些。

青白釉釋迦牟尼佛像(圖11)為廣東潮州窯的作品。佛結跏趺坐于須彌座上,身披袈裟,頭頂肉髻,髻前裝飾一粒白色明珠,額前有白毫,雙目下視,雙耳垂肩,唇頜帶須。瓷佛為廣東潮州窯作品,通體以泛黃的青白釉為底,上以褐彩描繪肉髻、眉、須。在像座束腰部刻有銘文題記:“潮州水東中窯甲女弟子陳十五娘同男劉育發心塑造釋迦牟尼佛散施永供充養,奉為劉弟七郎早超生界,延愿合家男女乞保平安。熙寧二年己酉歲正月十八日題。匠人周明。”整尊佛像黑白分明,線條流暢,代表了宋代南方地區陶瓷佛造像的藝術和制作水平。

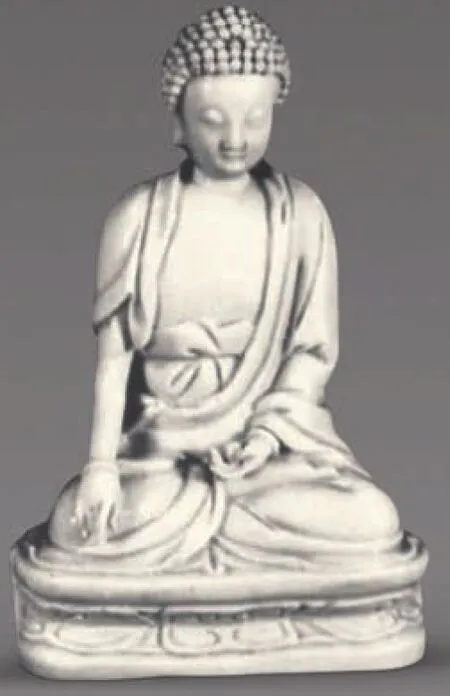

先后與宋同時的遼(907~1125年)與金(1115~1234年)兩朝,在與漢族文化交融的過程中,吸收和接受佛教,并大力宣揚,這一點在陶瓷佛造像上也可以看出來。遼代的彩繪釋迦牟尼瓷像(圖12)雖然已經殘損,但風采依然。面容豐腴,頭頂螺發,大耳垂肩,雙目微合,雙唇緊閉,頭微微昂起,一手置于胸前,結跏趺坐(原有蓮花須彌座)。佛像發現于北京門頭溝區遼代龍泉務窯遺址,是典型的遼代白瓷造像,表面有彩繪裝飾;佛像尤其注重頭部的塑造和刻畫,面部輪廓分明,眉眼鼻唇線條犀利,使得造像質感鮮明,具有了極強的雕塑感。

圖8 唐 邢窯素燒一佛二菩薩像龕河北博物院藏

圖9 五代吳越 刻銘彩繪千佛磚浙江省臺州市黃巖區博物館藏

圖10 北宋 刻銘彩繪陶佛像浙江省臺州市黃巖區博物館藏

圖11 北宋 潮州窯青白釉釋迦牟尼佛像廣東省博物館藏

圖12 遼 彩繪釋迦牟尼像北京門頭溝區博物館藏

白釉紅綠彩釋迦牟尼佛(圖13)是金代的典型作品,出自河北磁州窯。佛面像渾圓,頭頂螺髻,身披袈裟,左手置于膝上,右手置于胸前,結跏趺坐于蓮花須彌座上。佛像采用金代磁州窯常見的紅綠彩裝飾方法,用紅、綠、黑、黃等彩交替描繪出螺髻、眉眼、胡須、衣飾以及臺座,特別是對于衣飾和臺座的描繪尤其細膩,但仍顯出北方的粗獷與樸實之風。

元、明、清時期,歷朝統治者對于佛教扶植有加,給佛教發展以廣闊的空間;而同時期陶瓷燒造技藝也不斷發展,各地窯業高度發展,特別是景德鎮瓷器燒造獨步天下。陶瓷佛像的燒造在這樣的環境下得到了空前的發展,無論是地域與窯口、釉色與裝飾,還是造像的種類都體現出了新的特點。

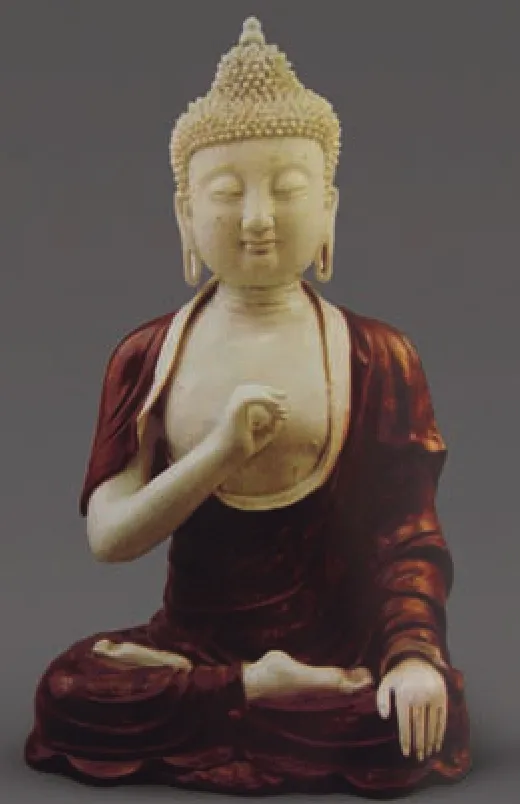

元代(1271~1368年)佛的造像以青白釉和龍泉青釉為常見。青白釉加漆描金釋迦牟尼佛(圖14)與青白釉藥師佛(圖15)都以元代典型的青白釉來燒制,但并未僅僅限于釉色的裝飾,而是更多地采用了涂漆、描金、彩繪等方法進一步對佛進行裝點。這種裝點是基于青白釉的淡雅色調基礎而進行的,紅漆深厚而莊重,描金圖案深沉而不張揚,既對佛像由于青白釉色的單一而顯得色彩單調予以豐富,又沒有由于過分的裝飾而破壞佛像莊嚴與凝重的形象,反而由于適度的裝點增加了佛像的整體表現力。而同時也有以瓷器特有的燒造工藝來作為佛的裝飾的,青白釉彌勒佛坐像(圖16)中,佛的袈裟主體部分沒有施釉而露出胎土經高溫后的淡紅色,與其他部分的青白色形成鮮明對比;而露胎部分的形狀主要依照袈裟的線條輪廓但并沒有完全拘泥于此,也有青白釉的滲入,整體顯得較為隨意,露胎部分與青白釉相互映襯,相得益彰。龍泉窯青釉釋迦牟尼佛(圖17)通體以龍泉窯特有的梅子青釉出之,色澤溫潤,色調深沉含蓄。匠師們為了更好地表現佛像的細節,將佛的面部、胸前和雙手沒有施釉,而采取露胎燒造的方式,由于沒有厚釉的遮蓋,佛的面部五官及手則更加清晰地展現出來,也讓觀者把注意力集中在了佛的面部。

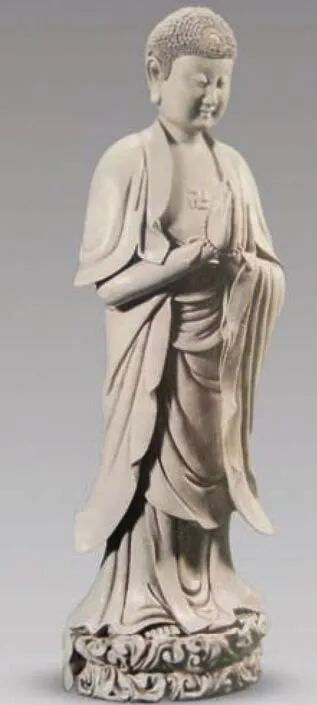

明代(1368~1644年)陶瓷佛造像主要集中在白釉上,且以福建德化窯最有代表性,目前見到的白釉佛像大部分是德化窯的作品,而且很多是名家名作,主要見有何朝宗、林朝景、張壽山等工匠題記。德化白瓷佛像制作都十分精細,塑形繁復,刻畫細膩,表現到位,尤其注重佛像的神態表現,是瓷塑作品中的佼佼者(圖18、圖19)。但也有塑造較為粗糙者,如白釉彌勒佛坐像硯滴(圖20),這一類作品往往不是專以塑像為目的,而是將塑像作為器用的裝飾,因而注重了用途而忽略了形象的刻畫。與德化同屬福建的漳州也有非常好的佛像作品,白釉釋迦牟尼佛立像(圖21)底部刻有“開元寺大明嘉靖丙辰年漳州府澄海縣南外海村鄉信士陳長春百叩”字款,可知為漳州當地的作品。這尊佛像塑造極為精美,面容安詳而寧靜,袈裟衣折細膩飄逸,底座以浪花造型為之,雖然繁復仍可見刀功犀利,于規矩中不失生動。

清代(1644-1911年)陶瓷佛造像不僅僅集中在漢傳佛教上,更由于統治者對于藏傳佛教的重視,藏傳佛教造像出現在陶瓷中。清代是我國古陶瓷發展的一個高峰時期,無論在工藝技法上還是裝飾手法上都達到了空前的水平和繁盛,這在佛像的制作上也同樣體現了出來。

圖13 金 白釉紅綠彩釋迦牟尼佛河北省邯鄲市峰峰礦區文物保管所藏

圖14 元 青白釉加漆描金釋迦牟尼像北京藝術博物館藏

圖15 元 青白釉藥師佛上海博物館藏

圖16 元 青白釉彌勒佛像內蒙古自治區文物考古研究所藏

圖17 元 龍泉窯釋迦摩尼佛坐像首都博物館藏

圖18.1 明 德化窯白釉立像廣東省博物館藏

圖18.2 明 德化窯白釉釋迦牟尼佛南京博物院藏

圖19 明 德化窯白釉釋迦牟尼佛坐像福建博物院藏

圖21 明嘉靖 白釉釋迦牟尼佛立像福建博物院藏

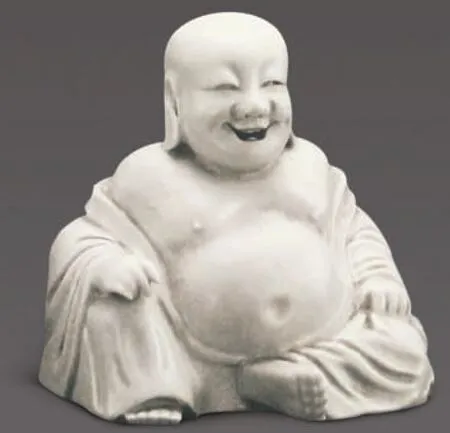

在釉彩品種上,除沿用之前的做法外,仍然制作白釉的作品(圖22),同時還使用了新的釉彩品種和表現手法,如清雍正時期的哥釉金彩彌勒佛像(圖23)就是很典型的一件。這兩件佛像表現的都是大肚彌勒佛的形象。大肚彌勒佛是明清時期常見的佛像形象,彌勒本不是佛,是佛教“五大菩薩”之一,之所以稱其為佛,是因為釋迦牟尼佛曾說彌勒會繼承釋尊之位而成為未來佛。大肚彌勒佛是彌勒應化漢地的形象,這是依據五代僧人契比的形象塑造出來的,主要有兩種表現形式,一是光頭大肚開懷大笑的形象,一是頭戴天冠的大肚形象。白釉彌勒佛形神俱佳,胎質細膩,釉色溫潤,形象刻畫特別注重了面目笑容的塑造,雙眼半瞇,大嘴張開上翹,笑得開心、自然、慈祥;而袒露的肚子和手足的隨意也體現了造像所要表達主題。哥釉彌勒佛在注重佛像神態的塑造時,更多地發揮了陶瓷燒造技藝中的開片工藝,除去頭部和袒露的大肚用金彩涂繪外,其余部分均為哥釉,以開片的工藝加以裝飾。這件瓷塑作品可以看出匠師的匠心獨具,袈裟又稱福田衣,是用小的布片縫綴起來,像一塊塊的田地,而這尊彌勒佛的袈裟部分采用哥釉開片的工藝正好表現出了像田地分割的樣式,十分巧妙而生動;整件作品釉色清瑩,開片規整,反映出了雍正時期的工藝特色。

圖20 明 白釉彌勒佛坐像硯滴福建博物院藏

圖22 清 白釉彌勒佛像內蒙古自治區文物考古研究所藏

圖23 清雍正 哥窯金彩彌勒佛像首都博物館藏

圖24 清乾隆 粉彩無量壽佛河北省避暑山莊博物館藏

圖25 北齊 素燒菩薩像山東省博興縣圖書館藏

圖26 明 德化窯白釉觀音像重慶中國三峽博物館藏

圖27 明 德化窯白釉觀音像故宮博物院藏

圖28 明 德化窯白釉觀音像廣西博物館藏

藏傳佛教題材的佛像作品也是清代塑造的重點之一,同樣在陶瓷中也有表現。藏傳佛教題材的佛像作品常見于金、銅、玉等,往往都是造型復雜,裝飾華麗,而反映出深邃豐富的宗教內涵。以陶瓷為質地,塑造相對金銅來說相對容易,而加之瓷器豐富的釉彩品種更能展現藏傳佛教造像色彩華麗、飾物繁復的特色,清乾隆時期的粉彩無量壽佛(圖24)代表了這樣的風格和特點。無量壽佛頭戴天冠,發髻高聳,著菩薩裝,上身袒露,結跏趺坐于雙層蓮座上,雙手上下相疊結禪定印于雙膝上,手中托著插有吉祥花卉的寶瓶;以瓷器粉彩特有的湖水綠、青金藍、珊瑚紅、粉色、橘紅色、松石綠、黑色等色彩描繪菩薩的冠、發、面、衣及飾物,用色艷麗,圖案繁復,呈現出華貴美艷的特點。

二、菩薩

菩薩的地位僅次于佛,在佛教中的地位不同一般。菩薩的種類較多,主要有文殊菩薩、觀音菩薩、普賢菩薩、地藏菩薩、大勢至菩薩、藥王菩薩、日光菩薩、月光菩薩以及八大菩薩、十二圓覺菩薩等,而其中以觀音、文殊、普賢菩薩更為人們所熟知,尤其是觀音菩薩更是家喻戶曉,尊奉有加。菩薩衣飾華美莊嚴,一般為在家居士的形象,頭戴天冠,身披瓔珞,手貫環釧,衣曳飄帶。菩薩在塑造上整體呈現出端莊慈祥的姿態,體現出濟世度人的悲憫情懷。

古陶瓷中所見的菩薩造像數量遠遠大于其他幾類,且所使用的釉彩品種及裝飾方法也最為豐富,見有白釉、青釉、青白釉、青花、紅綠彩、三彩、粉彩等,菩薩的種類也以觀音為絕對多數,其他的見有少量文殊、普賢菩薩等。陶瓷菩薩造像的燒造主要集中在宋、金以后,以元明清時期最為豐富,而比較早的菩薩造像見于南北朝時期的北齊,菩薩像(圖25)用滑石土和高嶺土為原料,模印成型后沒有施釉素燒而成,胎體還較松軟。此時的菩薩形象模仿石刻造像的形式,塑形比例準確,姿態造型優美,細節刻畫細致。稍后有唐代的菩薩形象,只不過菩薩是與佛一起出現于佛龕造像中(圖8)。

從釉彩裝飾的角度看,以白釉來塑造菩薩的做法最為常見,數量也最多,而最典型的白釉更是集中于福建德化窯一處,這與白釉佛造像的情況很相似。上文所說明代德化窯的匠師們運用白釉在塑造佛的形象是就已經達到了一個極致,那么在塑造菩薩造像時由于菩薩的容裝較為自然、多樣和隨意,更是顯示出匠師們鬼斧神工、出神入化的功夫。所見菩薩像多是觀音菩薩,且坐像要多于立像,坐像或無底座(圖26),或帶須彌座(圖27),或以海浪為座(圖28)。無論是立像(圖29)還是坐像,菩薩的造型均塑造得閑適、自然而安詳,顯示出觀音大士俯瞰蕓蕓眾生的慈悲心懷。清代德化窯白釉觀音菩薩像(圖30、圖31)延續明代的做法,但在造型的精準和刻畫的細膩程度上要遠遜于明代了。

明、清德化白瓷之外還有景德鎮窯和潮州窯等不同窯口的白釉作品,景德鎮白釉菩薩像的細膩程度遠遠不及德化窯,而廣東潮州窯的白釉觀音像(圖32)完全可以和德化窯的作品相媲美。

圖29 明 德化窯白釉觀音立像福建泉州市文物管理委員會藏

圖30 清 德化窯白釉觀音像首都博物館藏

圖31 清 德化窯白釉送子觀音像首都博物館藏

圖32 明 潮州窯白釉觀音立像廣東省博物館藏

(責任編輯:田紅玉)

Youcai fenpi xia de zhuangyan baoxiang

Long xiaofei