在感性與理性的相融中默化

——例談數學必備品格培養的策略

丁愛平

【實踐篇】

在感性與理性的相融中默化

——例談數學必備品格培養的策略

丁愛平

必備的數學品格是促進兒童發展的重要力量,其核心價值在于培養兒童的理性精神。涵養學生必備的數學品格,應在感性與理性的相融共生中潛移默化。立足兒童本位,賦予數學品格以童化基調;把握學科特質,賦予數學品格以理性質感;著眼生命發展,賦予數學品格以人文光輝。

數學品格;感性;理性;相融

當下的小學數學教學,見分數不見人、有能力沒品格的現象依然存在,甚至把數學品格作為配角而后綴于關鍵能力,無法以核心素養的理念完整地關懷兒童生命。兒童是本能的繆斯,是感性而詩意存在的精靈。必備的數學品格是促進兒童發展的重要力量,其核心價值在于培養兒童的理性精神。因此涵養小學生必備的數學品格,應基于感性,在感性與理性的相融共生中潛移默化。

一、以兒童的方式進入,賦予數學品格以童化基調

數學品格之于人,是與人的情感力、理解力、表現力緊密相通的。數學品格的涵養,應以學習主體“兒童”為原點,從兒童的學習心理出發,以兒童的方式進入教學過程。

1.徜徉故事之趣。

故事類學材堪稱教學經典,最受兒童喜愛,它是基于兒童立場,教師依據自己的學科理解和教學風格,對教學資源進行開發、整合、拓展后形成的有故事性、數學性、思想性的學習材料。一個好的數學故事視域開闊、智趣叢生、內蘊思想,激活兒童的思維與想象、審美與情懷,數學品格得以無聲潤澤。

例如:教學蘇教版三下 《分數的初步認識(二)》,本課的重點是認識一個整體的幾分之一。鞏固練習摒棄了平鋪直敘的機械訓練,設計了一個“春江水暖鴨先知”的童話故事,故事情節把學生的思維一次次引向深入。第一個畫面,孩子們發現船上的3只小鴨看成一個整體)(把河里的2只小鴨看成一個整體)(把不穿衣服的小鴨看成一個整體)(把5只鴨子看成一個整體)。第二個畫面,游來一只小黃鴨,引發學生逆向思考,根據部分和整體的關系推測整體的數量。第三個畫面,3只白鴨毛色不同,依然聚焦“一個整體”的概念,再次凸顯一個整體的幾分之一的含義。第四個畫面,鴨媽媽在岸上呼喚小鴨,12里面可以拿出幾個不同的幾分之一?

四次故事情節的推進,就是四個層次的數學思維推進,既有情趣、又有數學味,既有用數學眼光發現問題、分析問題的智慧,又有潤澤兒童心靈的人文情懷,在感性與理性的相融共生中涵養數學品格,提升學生的核心素養。

2.玩轉發現之旅。

兒童文化蘊涵著可貴的哲學精神:自由、智慧、發現。兒童的每一天都是愉快的發現之旅,成人如果漠視兒童文化的詩性邏輯和游戲精神,其實質是成人文化專斷,使兒童與其本真的生存方式相剝離。教師要做一個長大的兒童,理解兒童、成全兒童,大智若愚,在有趣的發現之旅中涵養兒童的數學品格。

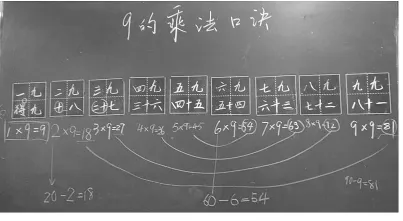

特級教師周衛東執教蘇教版二上 《9的乘法口訣》,他特別“懶”,沒做一張PPT,沒設計任何故事情境,也沒有老老實實地做書本習題。他說:“讓學生盡情地玩,盡情地發現,我靠邊站。”

課始,他親切地說:“課前,周老師了解到,咱班小朋友都在家長的指導下背過9的乘法口訣,想不想露一手?”學生們興奮地背起來。“小朋友,哪一句比較容易記錯啊?”有的學生告訴老師“六九五十四”容易錯,因為它和“五九四十五”很像,有時分不清是四十五還是五十四。周老師就以“怎么知道六九是多少”為例展開教學。學生們在研究單上用畫圖、轉化成加法、借助熟悉的口訣等多元的方法證明“六九五十四”。他只用紅筆在一組研究單上(從畫圖、加法算式、乘法算式到口訣)畫了一個向下的箭頭,寫上“抽象”二字,真是神來之筆。在整理出9句口訣之后,他退到講臺邊上:“孩子們,好好觀察9的乘法口訣,你有什么有趣的發現?”安靜思考過后,學生們紛紛上臺,這是當時學生們的板書——

二、以數學的理性內化,賦予數學品格以理性質感

如何基于學生本位,讓學生的認識從感性上升到理性?通過大量的課例研討,我們總結出以下3條主要的實踐路徑:

1.打靶式:在多次調整中直逼知識核心。

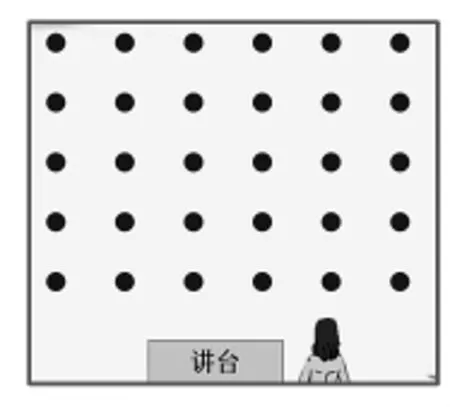

周衛東老師執教的蘇教版四下 《確定位置》系列精品課有一個鮮明的共性,通俗的比方就是打靶式,師生在富有挑戰性的數學情境中,在開放多元的對話中多次調整學習的視線,一步步逼近知識的核心處。

每個小圓點表示一位同學的座位,問學生小軍坐哪,給學生線索。(板書:2)學生說可能在從左往右的第二列、從右往左的第二列、從下往上的第二行或從上往下的第二行。

還是不能確定小軍的位置,再給學生一個數。(板書:4)讓學生把心里小軍的位置在學習單上標一標。學生標出幾個不同的位置。

同樣是小軍的位置,怎么會有這么多情況呢?因為每個人觀察的角度不同。其實,這里每個點的位置數學家們都規定了統一的表示方法。像這個點,它的位置就和4有關和1有關。這個點,它的位置就和5有關和3有關。問學生有什么發現,在交流中點明:4表示從左往右數的第4列,1表示從下往上數的第1行。5表示從左往右數的第5列,3表示從下往上數的第3行。最后回顧尋找小軍的過程,強調第一個數2、第二個數4表示的含義,介紹數對的標準寫法。

2.剝筍式:在層層剝離中探求數學的本質。

數學學習和語文學習最大的不同在于它是一個抽象思維的過程。好比剝筍,把裹在外層的筍葉一層層剝去,露出最有營養的筍加以食用。數學的抽象思維是通過分析、綜合、比較、概括,由煩瑣到簡練、由散點到聚焦、由特殊到一般的去粗取精、去偽存真,獲得數學對象、數學方法的本質性特征的過程。透過事物的外在屬性,揭示事物的本質特征,并形成數學特有的,又為各學科、各領域使用的一般性方法。

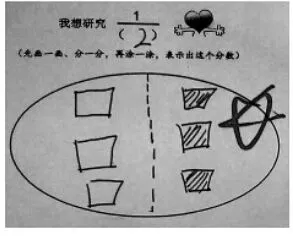

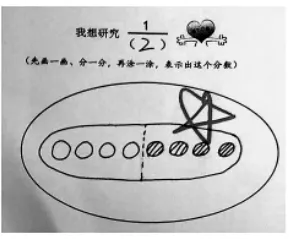

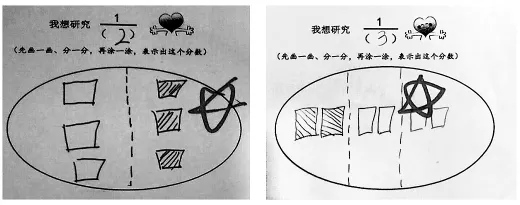

(圖 1)

(圖 2)

接著展示學生作品圖3,對比圖2和圖3,有什么發現?學生發現同樣的6個正方形,創作的分數不同。教師追問:還是這6個正方形,還能創作幾分之一?為什么會做出不同的分數呢?讓學生透過直觀圖示初步感受分數的含義。

(圖 3)

3.模型式:在智慧勾勒中寫意品格的意蘊。

通過數學學習,不僅可以幫助我們超越感性經驗,培養抽象思維和邏輯思維,更重要的是可以幫助我們獲得一種模擬與驗證數學和現實世界的模型思想。數學模型思想的主要模型形式是數學符號表達式和圖表,借此反映特定的事務系統的數學關系結構。小學數學課程標準中主要是從狹義的角度討論數學模型,重在模型的應用以及簡單數學模型的構建。小學數學模型是數學的、兒童的、有余味的,在智慧的勾勒中寫意數學品格的豐富意蘊。

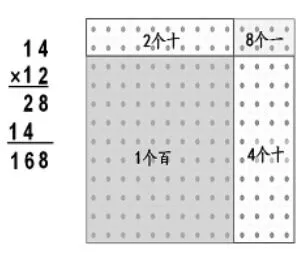

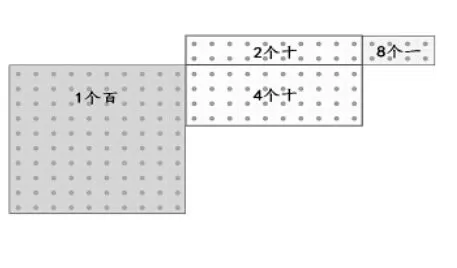

例如:教學蘇教版三下《兩位數乘兩位數》,很多教師都用圖4所示的點子圖解釋兩位數乘兩位數的運算方法的正確性,我們并不滿足于此,往前再跨一步:平移“1個百”和旋轉“4個十”,形成了一個兩位數乘兩位數的算理模型 (如圖5),簡潔的模型圖把數與形、形與理進行了樸素自然、智慧融通的完美結合。

(圖 4)

(圖 5)

三、以生命的名義表達,賦予數學品格以人文光輝

品格的培育比能力的提升更為個別化、內隱化,所以我們更愿意用一種寫意式的、留白式的陽光心態欣賞我們的兒童。他們是成長中的生命,需要我們用教育的智慧和愛去完整地關照。

首先,激揚兒童的探索精神,放飛兒童的奇思妙想。

涵養學生必備的數學品格,絕不能拘囿于數學知識的存儲,而是要激勵學生敢于沖破已知,勇敢地問“為什么”“還有嗎”“真的是這樣”。比如,一年級學生研究《用直直的小棒可以圍成一個圓嗎》,家長們用手機拍微視頻上傳班級群,交流討論。有的學生在客廳里用許多小棒圍,發現小棒越多,圖形越圓,如果有多得數不清的小棒,也許會圍成一個圓。有的學生只用6根小棒圍了一下就不想再圍了,理由是小棒再多,每一根還是直直的,又不是彎彎的,所以不能圍成圓。有的說按住一根小棒的一頭,另一頭轉一圈,就像掃地一樣可以掃出一個圓。有的說抓在一根小棒的中間,像孫悟空耍金箍棒一樣,也可以轉出一個圓……兒童的智慧在指尖跳躍,兒童的數學品格“潤物細無聲”。

其次,尊重兒童的批判精神,放逐兒童的異想天開。

英國作家格雷厄姆·格林說過:“童年期肯定有一些時機,此時大門打開,讓未來走進來。”那些稍縱即逝的時機,正是我們涵養學生數學品格的契機。

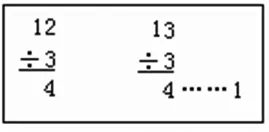

兒童經常會用自己的一套理論異想天開,比如學習《筆算除法》:小明這樣做(如圖6),他說:“書本的除法豎式太麻煩了,這樣寫也很好算,加、減、乘不都這樣寫嗎?”教師微笑著鼓勵他查詢資料、嘗試自學三位數除以兩位數,試驗一下自己發明的除法豎式到底行不行,如果可行將為他申請發明專利。后來,小明寫了好幾百字的小論文發表。升入中學后,他癡迷于研究數學,獲得了非常好的發展。幾度春風育桃李,數學品格的力量是驚人的。

(圖 6)

G623.5

A

1005-6009(2017)33-0013-03

丁愛平,南京市長江路小學(南京,210018)教研處副主任,高級教師,南京市數學學科帶頭人,兩次獲江蘇省優質課比賽一等獎。