假如我們的生活從未認識這些植物—染料篇(下)

陳瑩婷

聰明的古人很早就知道如何利用身邊常見的植物來制取七彩染料,那么我們身邊究竟生活著哪些陌生又熟悉的染料植物呢?上期給大家介紹了紅色、黃色、藍色染料植物,本期我們就接著來了解一下其他顏色的染料植物吧!

紫色染料植物—

紫草(紫草科 紫草屬)

在中國古代文化中,紫色代表著尊貴,所以舉世聞名的北京故宮又被稱作“紫禁城”。傳說,道教始祖、東方三大圣人之首的老子在過函谷關之前,關內的人看到有股紫氣從東飄來,預示了圣人即將光臨,后世將此現象稱為“紫氣東來”,比喻吉祥的征兆。

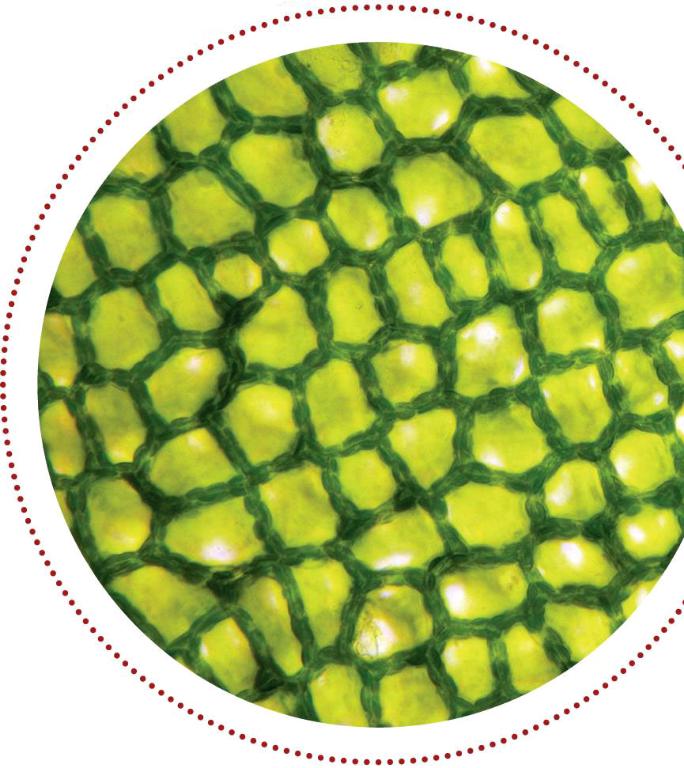

? ? ? 植物細胞中的葉綠素反射了大部分綠光

從色彩學上講,紫色是由紅和藍混合而成的顏色。根據制色工序、材料、設備等不同,人們提取的紫色染料常常介于紫紅到紫藍之間。甚至不同的人看同一種紫色,也會出現偏紅或偏藍的差異。

根系富含紫色物質

古人用來提取紫色染料的植物,一定少不了紫草。紫草是紫草科的一種多年生草本,主要分布在中國的遼寧、河北、河南、山東、山西、湖北、湖南等地。植株直立,高40~90厘米,渾身密生短糙伏毛,生命力強健,一長一大叢,咋一看,不過是平淡無奇的田野雜草。

紫草之紫是由于根中含紫草素,其根外表暗紫色,斷面紫紅色。明代藥學家李時珍在其著作《本草綱目》中解釋:“此草花紫根

紫,可以染紫,故名。”古代百姓常利用紫草根提取紫色染料。據《齊民要術》引《廣志》所言,產于甘肅一帶的紫草是最好的紫色染料:“隴西紫草,染紫之上者。”

獨具特色的鐮刀狀花序

有意思的是,紫草雖名紫,其花卻常呈白色(有時出現淺紫色),而且很小,直徑不到1厘米,生于葉腋,若不是有綠葉襯托著,人們幾乎就認為這種小草不會開花了。更有意思的是紫草以及整個紫草科植物的花序形態。由于花的尺寸小,紫草們便把多朵花聚集起來,按一定模式排列在一根長長的花莖(花序軸)上。植物學家把這樣“按順序列隊”的群花叫作花序,又把紫草科的花序叫作鐮刀狀花序,因為它們的花序喜歡彎向一側生長,好像農民伯伯割麥用的刀具。

? ? ? 凍綠鮮嫩的果、葉、枝皮等部位均富含綠色素(攝影/馬欣堂 供圖/PPBC)

綠色染料植物—

凍綠(鼠李科 鼠李屬)

綠色是我們對植物的第一印象。幾乎每種植物的體內都含有可以反射綠色光波、又能進行光合作用的葉綠素,而古人利用植物制備綠色染料,實際上就是提取葉綠素。所以,理論上每種披著綠衣裳的植物都能作為綠色染料,物種選擇應該相當豐富,可事實卻沒這么簡單。

制綠原來并非易事

植物總以綠色面貌走進我們的視野,以至于我們不知不覺地產生一個誤解:植物很喜歡綠光。實際上,植物不僅不喜歡綠光,還制造出一種叫葉綠體的細胞器來反射大部分綠光。這些綠光被反射進我們的眼球后,便使我們對植物產生了綠色的“視覺印象”。如果我們能把葉綠素提取出來,通過某種染色技術將其“粘”到織物上,那織物不就可以反射綠光,和植物一樣呈現綠色了嗎?可惜的是,中華大地上草木千千萬,能夠大批量生產綠色染料的植物卻寥寥無幾。因為,葉綠素化學結構不穩定,往往在高溫熬煮的過程中就被破壞了,使得染液最終變成黃色!

所以不管東方亦或西方,古人染綠大多采用藍和黃兩種色素混合復染的方法,而極少單獨拿某種植物來制綠。但這也不代表沒有合適的植物能提供綠色染料。

蜚聲海外的“中國綠”

通過長期的摸索實踐,我國古代人民還是找到了一些可以單獨染綠的植物,如凍綠。也許你對這個植物名稱感到陌生,但它其實就生活在我們身邊,是一種特別常見的城鄉綠化植物,為鼠李科多年生的落葉灌木或小喬木。它有很多別稱,如黑刺果、黑狗丹,指其果實像黑色小球;如皂李,指其果實黑色、葉似李葉;如綠皮刺、地青針,指其枝端常常變成銳刺等。

其中,流傳最廣的俗名當然是“凍綠”了,因為這種植物 除了能為我們的生活環境增添綠意外,更是古代最為重要的天然綠色染料之源。其鮮嫩的果、葉、枝皮等部位均富含綠色素,制成的“凍綠染料”既能直接沾染天然纖維,也能借助金屬離子媒染劑而附著于織物上。《光緒永嘉縣志》中寫道,溫州凍綠布因“天寒時染則鮮翠,故名凍綠。”“凍”字表明,古人充分認識到綠色素不耐高溫、易變色的缺點。

追溯起來,大概至唐宋年間,人們才開始用凍綠染綠。明清兩代是凍綠的應用頂峰時期,南北各地幾乎都有凍綠染布作坊。我國古代人民還創造了多種制綠染綠的方法,最簡單的就是用水提取凍綠的嫩果鮮葉之汁,直接涂抹在織物上,或者浸泡織物。此法應特別注意,取汁的水溫不能過高,若想綠色更深更純一些,則要重復多次浸染織物,否則會很接近黃色。

據說,用凍綠染料染的織物不易褪色、變色,尤其是絲綢制品,具有良好的耐光、耐酸、耐堿性。我國在利用植物制染色方面有著悠久的歷史,而且一直處于世界領先水平。凍綠的制染技術也早已蜚聲海外,以至于凍綠染料在國際印染業內獲得一個美稱—中國綠,如同中國藍、中國紅代表了我國古人杰出的天然制染智慧一樣。

黑色染料植物—

白櫟(殼斗科 櫟屬)

黑色,不僅是夜的特征、光明的對立面,也曾是帝王將相推崇的貴族色彩,象征著至高無上的權力和威嚴。

黑色在古代的地位

我國古代不同時期對待黑色的態度很不一致。西周時期,黑色被視為低賤的顏色,是奴隸和平民服裝的標準色彩。秦滅周,統一中國后,秦始皇推崇黑色,要求服飾、旄旌、節旗上均要有黑色。漢朝建立初期,承襲了秦王的“黑色癖好”,漢文帝贊賞“身衣弋綈”,弋綈是指黑色粗厚的絲織物。文武百官則“雖有五時之服,至朝皆著皂衣”,所謂的“皂衣之吏”即源于此。皂,最主要的意思是黑色,與白色相對,故有“不分青紅皂白”一說。漢朝分裂后,魏晉時期仍崇尚黑色。當時的都城建康(今南京)以“染黑”著稱,據說秦淮河南有個地方的貴族子弟都穿黑色綢衣,即烏衣,以顯身份尊貴,此地便被稱作“烏衣巷”。還記得語文課本中要求背誦的那首《烏衣巷》嗎?經過唐代大詩人劉禹錫這首傳世之作的渲染和宣傳,曾經“烏衣云集”的

地方,如今成為了中國最知

名的古巷景點。

總的來說,不管哪個朝代,對黑色染料的需求量都是很大的,能被用來提取黑色素的染料作物也比較豐富,其中利用最早、最久、也最廣泛的應該是皂斗了。

“制黑”界的霸主

皂斗,是《中國植物志》中記載的白櫟,是殼斗科櫟屬的一種落葉喬木,主要分布在華東、華中、華南、西南、西北地區。它的花靠風力傳播花粉,很小、黃綠色,無耀眼的美貌或迷人的芬芳,但它的花受粉受精后,生產 的果實卻很討人喜歡,至少是松鼠們喜愛的主食之一。那櫟樹的果實究竟長什么樣呢?

看過美國動畫片《冰河世紀》的朋友,相信你也被片中至堅持不懈追求橡果的小松鼠感動到了吧!

那橡果其實就是櫟

屬植物結出來的果實,從植物學角度說,橡果屬于堅果類別。作為櫟屬成員的白櫟,所結的果實自然和《冰河世紀》里的橡果長得差不多,也是雞蛋形狀,光溜溜的,發育時綠色,成熟后變成褐色。最有意思、也最吸引人的是,橡果的一端還戴著一頂“草帽”,植物學家沿用古人的叫法,給這頂草帽取了個昵稱—殼斗。由于白櫟及其所在的整個家族的成員都天然

自帶這頂“草帽”,所以這個植物家族被稱作殼斗科。

需要注意的是,正如商場里售賣的帽子五花八門、千奇百怪一樣,不同殼斗科植物的殼斗也各不相同。比如,白櫟的表親—板栗的殼斗就不討人喜歡了,應該說是讓人望而生畏、敬而遠之,因為它的殼斗表面密生銳刺,十分忠誠地保護著殼斗里邊的果實。而櫟樹們的殼斗就很平易近人了,絲毫沒有抑制小動物們(還有我們人類)食欲的念頭。

櫟樹的堅果(橡果)含有不少營養物質,如白櫟果實中,含淀粉47.0%、單寧14.1%、蛋白質6.6%、油脂4.2%。除了動物必需的三大營養物質外,白櫟還擁有較高含量的單寧。我們的祖先在長期勞動實踐過程中發現,用水可以提取白櫟的果實—皂斗中的單寧,再往單寧溶液中添加鐵鹽媒染劑,就能制得烏黑發亮、色牢度高(易著色、不易褪色)的黑色染液了。媒染劑功能的發現和應用,大力促進了制染工藝的發展,白櫟也憑借高的單寧含量,在“制黑”界打下了霸主地位。

知識鏈接

喜好紫色的齊桓公

古今中外,某種顏色流行的最好載體總是服飾。特別是古代的君主及上流階層對顏色的選擇和推崇,會直接影響百姓對某種顏色的喜惡和制染工業的發展趨勢。《韓非子》中便講述了一個關于流行色的故事:春秋時期,齊國之王齊桓公喜歡穿紫色衣服,上有所好,下必效之,結果全國都風靡紫衣,搞得紫色布料價格飛漲,五匹未染色的布料也換不了一匹紫色布料。于是,齊桓公很憂心,招來聰明的管仲商量怎么辦。管仲建議他別再穿紫衣了,并告訴底下人,他討厭紫色的惡臭味。齊桓公聽取管仲意見,以“吾惡紫臭”拒絕了之后進獻紫衣的人,漸漸地,全國也不再流行紫色了。

知識鏈接

單寧是什么?

單寧是英文tannin的音譯,即鞣酸類物質,簡稱鞣質,是植物細胞分泌的一種自我防衛的化學物質。當你吃尚未熟透的柿子或品嘗葡萄酒時,感受到的那股刻骨銘心的澀味就是單寧。

好了,看了這么多能制造七彩顏色的染料植物,你是不是覺得太開眼界呢?原來我們身邊的這些植物,竟然具備如此神奇的本領。如果你有機會遇到它們,可以取些材料回來DIY一件彩衣哦!