紡織品耐磨性測試標準方法的改進

閻燕+唐方

摘要:

經過多次的耐磨性試驗,發現耐磨性測試的國家標準GB/T 21196.3—2007《紡織品 馬丁代爾法織物耐磨性的測定 第3部分:質量損失的測定》中存在著一定問題,影響了該方法檢測結果的準確性。本文通過選取A、B兩組各5塊勻質牛仔面料試樣,進行比對測試。A組按照標準方法試驗,B組按照改進后方法進行試驗,結果發現改進后的測試方法,更能準確反映試樣的耐磨性能。本文通過比對試驗,證明了標準方法中的不準確之處,并提出了標準方法的改進措施。

關鍵詞:耐磨性;試樣微氣候;標準改進

1 前言

耐磨性能是紡織產品質量的一個重要指標,直接影響服裝產品的美觀和耐用性。在國家標準中,對紡織品耐磨性的測定也有非常詳細的考核方法,主要有3種:(1)“GB/T 21196.2—2007《紡織品 馬丁代爾法織物耐磨性的測定 第2部分:試樣破損的測定》”,即摩擦一定的次數,看織物是否有纖維斷裂和破洞等實質的破損。此類方法比較直接,容易判定,檢測效率最高,是國家產品標準中如牛仔服裝標準中常用的方法。但此方法并不能反映現代服裝穿著的品質需求,現代服裝的使用壽命不是以破損為終點,而是外觀不夠美觀為終點。(2)“GB/T 21196.4—2007《紡織品 馬丁代爾法織物耐磨性的測定 第4部分:外觀變化的評定》”,即摩擦一定的次數,看織物的變色級數。此方法實際上最貼合實際需求,但卻存在變色不易判別的情況,特別是牛仔織物本身紋理粗糙,存在著一定的色差,為外觀變化的判定帶來了更多的不確定性。(3)“GB/T 21196.3—2007 《紡織品 馬丁代爾法織物耐磨性的測定 第3部分:質量損失的測定》”,即摩擦一定的次數,看織物的質量損失情況。此方法簡單易操作,結果容易判定,而且對耐磨性的考核更為嚴格,較能反映現代服裝的高品質要求。

GB/T 21196.3—2007主要是通過經過摩擦后試樣的質量損失來判定試樣的耐磨性能,但是在多次的耐磨性試驗中,發現該標準方法存在著耐磨性質量損失失真的問題,影響了該方法檢測結果的準確性,使檢測結果偏離真值,不能真實反映紡織品耐磨性。本文著重對耐磨性質量損失的測定標準方法中存在的問題與原因進行分析,以促進該方法在實際運用中的普及。

2 試驗

2.1 試驗原理與方法

2.1.1 試驗原理

在馬丁代爾耐磨儀上用羊毛標準磨料對試樣進行摩擦,在試驗過程中間隔稱取試樣的質量,根據試樣的質量損失確定織物的耐磨性能。

2.1.2 試驗方案

本試驗采用試樣材質為純棉牛仔布,單位面積質量為263g/m2,均勻無疵點。本試驗取原質量比較接近的5個平行試樣進行耐磨性試驗,5個試樣在相同的恒溫恒濕環境下分別摩擦1000、2500、5000、10000和15000次后,立即稱取質量得到A組(對照組)數據。稱取A組(對照組)數據后,將5個試樣再靜置調濕6h至質量恒定,再次進行稱取5個試樣的質量得到B組(試驗組)數據。然后用原始質量減去A組(對照組)數據與B組(試驗組)數據,得到A組(對照組)和B組(試驗組)的質量損失,觀察分析兩組數據的差異。

2.2 試驗方法

按照標準GB/T 21196.3—2007的規定進行試驗,將5塊圓形試樣安裝在馬丁代爾耐磨試驗儀的試樣夾具內,在規定的摩擦負荷9kPa下,做軌跡為李薩茹圓形的平面運動與標準磨料進行摩擦,試樣夾具繞與水平面垂直的軸自由轉動,在達到設定的摩擦次數后直接從夾具中取下試樣,用軟刷除去兩面的磨損材料,然后稱取摩擦后試樣質量,得到試樣的質量損失,以此確定織物的耐磨性能。

該標準方法中關鍵的一步就是原樣進行調濕稱取原始質量,而摩擦后并未調濕直接稱取A組(對照組)的質量,這與一般的試驗稱取質量前后狀態需保持一致的理念(同調濕或同烘干)產生差別,所以本試驗添加了一步調濕平衡的程序,然后再稱取試樣得到B組(試驗組)的質量,以此來比對分析摩擦后的調濕平衡對質量損失結果的影響規律。

2.3 材料與制備

本次試驗中所使用的試樣材質為純棉牛仔布,單位面積質量為263g/m2,均勻無疵點。取試樣時,按照標準用圓形模型裁剪10塊直徑為38mm的圓形試樣,經過調濕平衡24h質量恒定時,分別稱量10塊試樣的質量,選取其中5塊質量較為接近的樣品作為本試驗中的試樣。

2.4 儀器設備

本試驗中使用的耐磨儀為馬丁代爾耐磨儀,施加在試樣上的夾具組件的總質量為595g,施加壓力為9kPa。

2.5 試驗條件

本試驗中的調濕平衡、摩擦試驗、稱取質量等所有環節,都是在恒溫恒濕環境下進行的,溫度為20.6℃,濕度為66.0%。

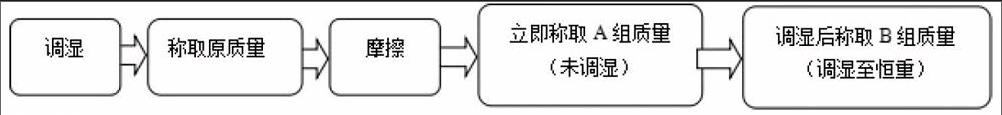

2.6 操作過程

第1步,首先將試樣在GB 6529 規定的大氣中[即溫度T=(20±2)℃ ,相對濕度R=(65±5)%]調濕至少18h,達恒重;

第2步,各試樣分別在馬丁代爾耐磨儀上進行各自規定次數的摩擦;

第3步,完成規定次數的摩擦后,取下試樣并用軟刷除去兩面的磨損材料,然后稱量每個試樣得到A組(對照組)的質量,精確至1mg;

第4步,試樣置于恒溫恒濕環境下調濕至恒重后,再次稱量每個試樣得到B組(試驗組)的質量,精確至1mg;

第5步,用每個試樣的原始質量減去A組(對照組)的質量和B組(試驗組)的質量,得到A組和B組試樣的質量損失,從而得到A、B兩組在1000、2500、5000、10000和15000各個摩擦測試點的試樣質量損失。

3 結果與討論

3.1 試驗結果

稱得的A、B兩組的質量數據見表1。

由試驗結果可知:

(1)調濕平衡后稱取試樣的B組質量有明顯增長。雖然試樣一直在恒溫恒濕的標準大氣中進行摩擦試驗,但是經過調濕平衡后稱得的B組的試樣質量比直接稱得的A組的試樣質量有較大增長,從而導致B組質量損失比A組少;

(2)B組試樣質量比A組試樣質量增加的幅度隨摩擦次數的增加而增加。經摩擦、調濕平衡后,B組試樣比A組試樣增加的質量為1.4mg~6.5mg,試樣質量增加幅度與摩擦次數呈正比例變化關系,即摩擦次數越大,B組試樣質量與A組試樣質量的差值就越大。B組質量損失總小于A組質量損失,且A組的質量損失與B組的質量損失差值隨摩擦次數的增加而增加。比對結果見圖1。

3.2 分析與討論

該標準方法GB/T 21196.3認為摩擦行為本身就是在恒溫恒濕環境下進行的,所以整個過程中試樣均能保持溫濕度平衡,所以該標準方法只要求試驗前進行調濕,摩擦后就不需要再調濕了,可以立刻稱取試樣質量,得到試樣的質量損失,即A組數據。但通過對比試驗發現,試樣靜置調濕平衡后稱得的B組試樣質量,比立即稱得的A組試樣質量有明顯增長,由此可見試樣靜置調濕后又發生了吸濕,試樣質量增加。說明雖然試樣處于恒溫恒濕環境下進行試驗,但是試樣內部微環境并非總保持溫濕度平衡狀態。試樣進行摩擦試驗時,試樣本身會因摩擦生熱而導致試樣內部微環境中的水分損失,所以標準方法中直接稱取質量得到的A組數據中并非全部是試樣磨損,還包含一部分的水分損失。當經過調濕平衡后,損失的水分重新獲得,因此調濕平衡后稱取質量得到的B組數據才是真實的試樣磨損。所以標準方法得到A組的質量損失比調濕平衡后得到的B組的質量損失大,幅度明顯,A組數據失真嚴重,影響了結果的準確性。

摩擦次數越多,調濕后B組試樣質量比A組試樣質量增加幅度越大,因為摩擦次數越多,時間越久,試樣中的水分損失越多,所以B組試樣質量增加幅度與摩擦次數呈正比例關系。同時由圖1可知,在2500~10000次之間曲線斜率較大,水分損失較快;在2500次前摩擦剛開始,試樣熱量尚未凝聚達到一定的程度,所以水分損失較慢;在10000次摩擦后,由于摩擦一段時間后試樣內所含水分甚少,所以水分損失的速度放緩,曲線斜率變小。

4 結論

在標準大氣環境中進行試驗并不代表試樣本身就處于水分平衡狀態,由于試樣處于摩擦試驗運動狀態,會導致試樣本身的微環境并不等于實驗室的標準大氣環境。所以為了獲得準確的結果,必須在試驗結束后將試樣在標準大氣環境下調濕平衡一段時間,質量達恒定后再進行稱取質量。因此GB/T 21196.3應該將試驗過程“摩擦后取下試樣夾具,刷除兩面的磨損材料,測量每個試樣組件的質量”改為“摩擦后取下試樣夾具,刷除兩面的磨損材料,靜置調濕質量達恒定后再測量每個試樣組件的質量”,靜置調濕過程不可缺少。